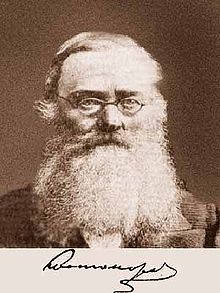

- Nicolas Kostomarov

-

Nicolas Ivanovitch Kostomarov (en russe Никола́й Ива́нович Костома́ров, en ukrainien Микола Іванович Костомаров, né le 16 mai 1817 à Yourasovka, province de Voronej, mort le 19 avril 1885 à Saint-Pétersbourg), d’ascendance russo-ukrainienne, est l’un des historiens russes et ukrainiens les plus connus.

Professeur d'histoire à l'université de Kiev puis à l'université de Saint-Pétersbourg, il est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment la biographie du hetman cosaque Bogdan Khmelnitski, ainsi que la monumentale œuvre en trois volumes Histoire russe à travers les biographies de ses plus illustres personnages (Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей).

Sommaire

Biographie

Auteur d'une étude sur Le Sens historique de la poésie populaire (1843), et d'une Mythologie slave (1847), il a donné une large part dans ses nombreuses monographies à l'élément littéraire et même dramatique. En même temps il abordait le roman avec Le Fils (1865), une assez jolie nouvelle sur le thème de l'insurrection cosaque de Stenka Razine, et Koudéiar (1875), grand récit historique emprunté aux troubles politiques du XVI siècle, qui est une œuvre entièrement manquée.

Ses études sur la poésie petite-russienne l'entraînèrent un moment à écrire dans la langue de ce pays et en 1847 il encourut, avec Chevtchenko et Koulich, le soupçon de participation insurrectionnelle à des tendances séparatistes. Il y gagna quelques mois d'emprisonnement, un long exil à Saratov et aux yeux des jeunes gens de l'époque l'apparence d'un défenseur des idées libérales et d'un martyr.

Gracié en 1855, il publia dans les « Annales de la Patrie » cette belle série de monographies :

- Bogdane Khmelnitski,

- La Révolte de Stenka Razine,

- Le Commerce de l'État moscovite aux XVI et XVII siècles,

qui consacrèrent sa renommée.

Héros, avec Mikhaïl Pogodine, du tournoi public dans l'amphithéâtre de l'université de Saint-Pétersbourg, qui eut en mars 1860 un grand retentissement.

Un peu plus tard, après un séjour à l'étranger, il prenait une part active aux travaux qui préparèrent l'affranchissement des serfs. Un instant il occupa une chaire à l'Université de Saint-Pétersbourg, mais dut la quitter à la suite des troubles, qui, en 1862, agitèrent le monde des étudiants.

Sa carrière d'homme d'action était maintenant finie. L'écrivain seul resta, publiant aux frais de la commission archéographique onze volumes de documents pour l'histoire des provinces du sud-ouest et continuant ses monographies, dont le recueil comprend treize volumes. Elles tiennent, pour la plupart, autant du roman que de l'histoire et sont généralement aussi très tendancieuses. Celle qui est consacrée aux Républiques de la Russie du nord révèle les sympathies de l'auteur pour l'idéal démocratique et pour les institutions libres. Ailleurs c'est l'autonomie ethnographique de la Petite Russie dont il prend le parti avec plus de passion que de justesse dans les arguments emplovés. Mais toujours il met au service de ses thèses un talent de conteur de premier ordre.

L’historien

Les travaux de Kostomarov reflètent les tendances romantiques de son temps. Il préconise l'utilisation de l’ethnographie et du folklore par les historiens, et affirme être en mesure de discerner « l’esprit » du peuple, en particulier « l’esprit national ». S’appuyant sur les chants et traditions orales populaires, il est persuadé que les peuples de la Grande Russie et ceux de la Petite Russie (respectivement les actuelles Russie et Ukraine), différaient dans leur mentalité et constituaient deux « nationalités » distinctes.

Dans son essai Deux nationalités russes (Две русские народности), une référence dans l’histoire de la pensée nationale ukrainienne, il popularise le stéréotype selon lequel les Russes sont enclins à l’autocracie et au collectivisme, et les Ukrainiens à la liberté, la poésie et l’individualisme.

Dans ses divers ouvrages historiques, Kostomarov se montre toujours favorable à la Rus’ de Kiev (la Petite Russie), vantant le régime des vetches (assemblées populaires médiévales) et la société des cosaques zaporogues, qu’il considère comme leur héritière.

En revanche, il est très critique à l’égard de la vieille autocratie de Moscovie, cœur de la Grande Russie. Il s’illustre également en remettant en cause la véracité de l’histoire d’Ivan Soussanine, héros national russe.

Le croyant

Kostomarov est un fervent orthodoxe. Il est très critique à l’égard de l'influence de la Pologne catholique sur l’Ukraine. Il fut malgré tout considéré comme plus ouvert à la culture catholique que beaucoup de ses contemporains.

L’acteur politique

Kostomarov est un promoteur actif, au sein de l’Empire russe, d'un système politique fédéral et panslave. Il milite pour le réveil national ukrainien et défend la langue ukrainienne. Il préconise un panslavisme populiste, assez répandu chez une partie de l'intelligentsia de l'époque.

Au cours des années 1840 il fonde, avec son ami Tarass Chevtchenko, la Confrérie de Cyrille et Méthode à Kiev. Mais cette organisation politique est illégale, et Kostomarov subira condamnations et exil.

Pourtant, entre les années 1860 et 1880, alors qu'il est professeur d’université et célèbre auteur d'essais politiques, il continue à diffuser des idées fédéralistes et populistes en Ukraine et en Russie. Il aura une profonde influence sur les générations suivantes d’historiens ukrainiens.

Œuvres

Outre les ouvrages mentionnés plus haut :

- Le Livre de la genèse du peuple ukrainien, œuvre collective conduite par Nicolas Kostomarov, 1847, traduit par G. Luciani, Institut d’études slaves de Paris, Paris, 1956.

- Koudeyar[1] (Кудеяр), Nicolas Kostomarov, 1875.

Références

- Initialement traduit et adapté de l'article : (en) Nikolay Kostomarov

- K. Waliszewski, Littérature russe, Paris, A. Colin, 1900

Notes

- Koudeyar est un héros populaire russe. Selon la légende, il est le frère ainé d’Ivan le Terrible. Sa mère, répudiée par Vassili III pour stérilité, le met au monde au couvent dans lequel elle est reléguée. Le nourrisson est confié en secret aux Cosaques du Don, dont il deviendra plus tard l’ataman.

Voir aussi

Catégories :- Historien russe

- Histoire de l'Ukraine

- Historien ukrainien

- Naissance dans l'Empire russe

- Naissance en 1817

- Décès en 1885

Wikimedia Foundation. 2010.