- Monastère Sainte-Cécile de Grenoble

-

Le monastère Sainte-Cécile de Grenoble est un ancien couvent de femmes situé à Grenoble dont toute l’existence se déroule entre deux bornes historiques : la Contre-Réforme catholique et la révolution. Le « siècle des saints » qui s’ouvre avec le XVIIe siècle voit la création et l’essor de l’institution. Le « siècle des lumières » qui le suit voit sa survie difficile. La Révolution précipite sa disparition.

Sommaire

Les fondatrices

La Contre-Réforme est née d’une opposition au protestantisme mais aussi d'une volonté propre de l’église catholique de se rénover. Le concile de Trente, clos en 1563, a précisé la doctrine de la foi et organisé la discipline de l’église. Cette renaissance catholique est un réveil de spiritualité. Des mystiques, des théologiens, des hommes et des femmes d’action, des communautés religieuses renouvelées, un clergé mieux formé, la société civile concernée, animent la réforme avec une ferveur perceptible jusque dans l’expression artistique.

Louise de Ponsonnas

Louise de Ponsonnas naît le 22 septembre 1602. Son père est Georges de Borel seigneur de Ponsonnas. Sa mère est Louise Alleman de Pâquier, sœur d’Alexandre Alleman vicomte de Pâquier, Marquis de Trièves. Sa biographie est édifiante[1].

À 7 ans Louise entre à l’abbaye cistercienne des Ayes à Crolles. L’abbaye était dans la maison du Vicomte de Pâquier, sa sœur Marie Louise en était la supérieure. L’aînée de ses deux filles entre également au monastère et en devient coadjutrice dès sa profession à l’âge de 16 ans. Les religieuses de cette abbaye avaient une vie peu édifiante, elles sortaient du cloître, recevaient des visites se livraient au luxe, à la galanterie et à toutes sortes de mondanités. Louise de Ponsonnas entre dans un désir violent de réformer son ordre. Elle se lie d’amitié avec Claudine de Buissonrond qui fait profession le même jour qu’elle. Toutes deux partagent la même ardeur pour les réformes proposées par François de Sales, venu y prêcher le carême en 1617 et 1618. Dès lors elles sont soumises à l’hostilité de leurs compagnes qui résistent à leur volonté. Elles se retirent toutes ensembles, les trois mères (Louise de Pâquier la coadjutrice ayant été convertie à leurs idées) pour vaquer à leurs exercices de sorte qu’elles forment un petit monastère dans le grand. Ne pouvant réformer de l’intérieur, elles font le projet d’une nouvelle fondation et en 1622 grâce au Vicomte de Pâquier, elles louent une maison à Grenoble. Leur chemin devait auparavant rencontrer celui de Louise de Ballon.

Louise Blanche Thérèse de Ballon

La carrière de Louise de Ballon[2] est le miroir de celle de Louise de Ponsonnas. Née en 1591 à Vanchy dans une famille noble de Savoie elle est confiée très jeune aux cisterciennes de l’abbaye Sainte Catherine du Semnoz près d’Annecy où sa cousine était abbesse. Elle prend le voile à sept ans et fait profession en 1607, âgée de 16 ans. Dans ce monastère mondain, proche du protestantisme genevois les autorités étaient soucieuses d’établir la réforme catholique prescrite au concile de Trente. Sensibles aux exhortations de son parent François de Sales Louise de Ballon et quelques jeunes moniales se singularisent par leur stricte discipline, leur goût du silence et de l’oraison intérieure. Elles sont en conflit avec leurs compagnes qui craignent le retour à la clôture. Elles quittent l’abbaye pour mettre en pratique leur foi exigeante et s’installent à Rumilly dans une maison louée en 1620. François de Sales les visite, instaure la clôture et place la maison sous le signe de la divine providence en 1622. Louise de Ballon est élue supérieure. Les trois sœurs de l’abbaye des Ayes Louise de Ponsonnas, Louise de Pâquier, Claude de Buissonrond animées du même esprit et dirigées par François de Sales les y rejoignent pour « qu’elles eussent quelques conférences communes avec celles de Rumilly». Elles y restent deux ans.

Sainte-Cécile de Grenoble[3]

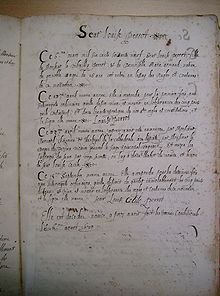

« Ce 22 e novembre jour de Sainte cecile 1624 La révérande Mère Louyse Thérèse de Ballon supérieure du monastère des Bernardines de Rumilly .Sœur Marie Louyse de Paquiers. Sœur Claude Thérèse de Buissonrond. Sœur Louyse Cécile de Ponsonnas professes du monastère Nostre Dame des Ayes ordre de Citeaux et Sœur Jeanne Benoite de Montenard sortie novices des Ayes et fait profession dans la réforme sont venues à Grenoble et avec l’obeissance des supérieurs et le consentement de Monseigneur l’illustrissime Pierre Scarron Evesque et prince de grenoble pour y établir ce monastère. »[4]

L’établissement de leur maison se fait dans la rue Neuve (aujourd'hui rue Servan) du nouveau quartier Très-Cloître englobé dans le plan d’urbanisme du Duc de Lesdiguières. « Lorsqu’elles commencent cette maison, tout leur fond consistait en deux quart d’écus...elles se servaient pour couverture de lit de celles des mulets du vicomte de Pasquier… Elles n’avaient aucun meuble si bien que ceux qui les visitaient s’étonnaient de l’austérité de la règle qui les empêchait de s’asseoir. »[5]

Les obstacles plus sérieux étaient du côté des autorités ecclésiastiques : menaces d’exclusion de la part de l’ordre de Cîteaux, susceptibilité de l’évêque. Mais la bulle d’Urbain VIII (24 Juillet 1628) exemptant les maisons fondées de la juridiction cistercienne les place sous celles de l’évêque conformément aux décisions du concile de Trente. Les constitutions de la règle commune du monastère rédigées par Louise de Ballon avec les sœurs de Buissonrond et Ponsonnas sont publiées pour la première fois à Grenoble en 1631. Elles se rattachent à la famille bénédictine et à la doctrine de Saint Bernard. La clôture est absolue et définitive mais jusqu’où aller dans la mortification, les jeunes ? Trop de rigueur et « On verrait sans cesse l’infirmerie pleine de malades, le chœur désert et les offices de la chapelle abandonné»[6] . François de Sales, dans sa sagesse avait recommandé que « sans s’embarrasser de grande austérité, ces filles s’attacheraient à l’essentiel de la règle et des vœux, s’appliquant de toutes leur forces à la mortification de l’esprit, au recueillement intérieur et à l’union avec Dieu. Malgré la sainte avidité qu’elles avaient pour la mortification, celles qui les suivraient dans leur institut n’auraient pas la même rigueur. »[7] « Ces constitutions portaient qu’elles se serviraient du bréviaire romain, qu’elle diraient matines le soir, afin d’avoir la matinée plus libre, pour en employer une heure entière à l’oraison mentale ; qu’elles se coucheraient à dix heures, se lèveraient à cinq. Elles devaient aller sept fois par jour au chœur pour y dire l’office divin. Elles devaient faire l’après-dîner une demi-heure de lecture spirituelle, une autre demi-heure d’oraison mentale, et l’examen de conscience deux fois le jour. L’usage de la viande leur fut permis trois fois par semaine : elles portaient du linge et se servaient de matelas et de tour de lit. »[8] Les règles sont approuvées en 1634 comme constitutions de la congrégation de Saint Bernard, ordre de Cîteaux. Louise de Ballon en est la première supérieure puis Claudine de Boissonrond qui meurt le 10 septembre 1631. Louise de Ponsonnas lui succède dans la supériorité de la maison de Grenoble. Très rapidement, les fondations se multiplient. La maison de Rumilly est à l’origine de quinze monastères, celle de Grenoble de quatre : Vienne, Lyon, Paris (les bernardines du précieux sang), Aix-en-Provence . L’expansion n’est pas sans danger. «La tentation d’être générale d’ordre est très forte dans les religions»[9] . Entre Louise de Ballon et Louise de Ponsonnas une vraie distance apparaît. Louise de Ballon fait imprimer en 1636 des constitutions révisées approuvées du seul évêque de Genève pour les religieuses réformées de Saint-Bernard dites « de la divine providence ». De son côté Louise de Ponsonnas fondatrice à Paris y fait réimprimer en 1637 les constitutions de 1631, un coutumier et un directoire, et prône l’appellation « des bernardines de Saint Bernard ». La réimpression commune à Lyon en 1648 des différents documents marque apparemment la fin du conflit. Rappelée en Savoie Louise de Ballon remplit encore plusieurs supériorats, se retire à Seyssel où elle meurt le 14 décembre 1668. Louise de Ponsonnas meurt à Aix-en-Provence le 7 février 1657 en odeur de sainteté, ce qui n’est pas pour étonner : son pieux biographe nous dit que dans sa vie terrestre « presque toute la communauté de Grenoble la vit un jour, après la sainte communion, s’élever de terre et dans la nécessité de s’attacher à la grille du chœur pour s’arrêter. »[10]

Vie de l'institution (1624-1792)

«Gloire et bénédiction éternelle à la très adorable trinité, A Jésus, A Marie et Saint Bernard, notre glorieux père.Livre cinquième des religieuses bernardines du monastère Nostre Dame Sainte-Cécile de Grenoble Ordre de Cîteaux. De la réception des filles au commencement de leur essay, du jour de leur profession et des trois interrogats qu’on leur fait au commencement, au milieu et à la fin de l’année de probation.»[11]

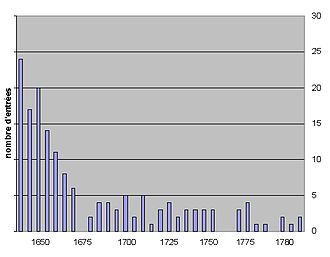

Le livre des vêtures ou des prises d’habit qui s’ouvre par cette dédicace offre une vision intéressante de la population des moniales et des converses pendant toute la durée de vie de l’institution. Pour chacune sont notés le nom des pères et mères, la qualité de ceux-ci, le lieu de naissance, l’âge, les dates d’entrée, la date de la prise d’habit, celle de la profession définitive. Parfois un renseignement particulier témoigne de situations originales. Entre le 30 novembre 1624 et le 24 juin 1788 le couvent accueillit 200 religieuses : 161 destinées à des vœux de professes et 39 converses ou sœurs laies.

L'enregistrement des entrées des professes

est révélateur de l’afflux initial. Les 100 premières religieuses entrent avant 1660 soit dans les 35 premières années de l’existence de l’institution. Il faudra plus d’un siècle pour accueillir les 61 suivantes. Les vocations se raréfient à une tous les deux ans en moyenne. Aucune entrée n’est enregistrée entre 1745 et 1753. L’effectif passe de 33 à la fin du XVIIe siècle à un maximum de 36 en 1730 puis chute à 10 en 1790. Cette crise générale est cependant plus importante que dans les institutions féminines voisines[12].

L’origine sociale dans l’élite

Elle peut être appréciée sur les signes patronymiques de noblesse, l’avant nom ou qualité du père. L’appartenance à l’élite sociale est évidente deux fois sur trois (106/161) et c’est dans cette catégorie qu’ont lieu les entrées familiales multiples. La noblesse est attestée par le titre 10 fois (2 marquis, 2 barons, 2 nobles, 1 comte, 2 vicomtes, 1 gentilhomme, 1 messire). Parmi les titulaires d’office on compte 7 présidents au parlement, 6 conseillers au parlement, 9 procureurs, 6 secrétaires, 7 avocats, 3 maîtres des comptes .La famille militaire est représentée par le major de l’arsenal, 2 brigadiers, un sergent major. On relève 4 sieurs et seulement 2 pères « honnêtes », un marchand, un apothicaire. La liste compte 7 orphelines de père, 3 de père et de mère.

Les converses ou sœurs laies sont au nombre de 39.Elles font contraste sur le plan social. Elles sont en général plus âgées (24 ans en moyenne contre 17,5 pour les novices), d’origine rurale pour 80 % d’entre elles. Le père est dit Honnête, Sieur, Maître. Un d’eux est chirurgien, un autre est charpentier ou il n’y a pas de mention particulière de qualité. Une sœur semble d’extraction moins laborieuse et justifier une attention toute spéciale: Justine Beaudet, 26 ans, née à Grenoble, fille de Mr le Procureur Beaudet et de Demoiselle Lavigne, « reçue avec l’agrément de toutes et avec la permission de Mgr l’éminentissime cardinal Étienne Le Camus, notre légitime supérieur sans autre engagement, pour bonnes raisons, que par le vœux d’obéissance à la supérieure et sans conséquence pour l’avenir ». Dame Frechet 63 ans est la veuve de Maître Christophe. Elle demande à faire ses vœux. Deux sœurs au civil le sont aussi en religion : les sœurs Cornier de Chapareillan 16 et 19 ans Les sœurs Giraud de Sassenage, 23 ans pour l’une des deux.

Entrées comme sœurs domestiques les sœurs font des vœux d’obéissance simple parfois dits « par consolation ». Sœur Marie Hélène Morrar reçoit le voile noir le 29 mars 1630 « pour tenir le même rang que les autres sœurs. » Après 1709, seul les termes de converse ou de tourière du dedans ou du dehors subsistent, il n’est plus parlé de sœur laye ni de domestique.

La proportion de sœurs « biologiques »

On compte 54 religieuses liées par l’état civil, pères et mères communs. Pour quinze familles il s’agit de deux sœurs : Alleman, de Bardonnenche, de Garnier, de Grangières, de Porte, de Sautereau, des Adrets (Marquis) des Adrets (Baron), Gatin, Martin, Louvat, Miard, Montaigne, Tourras. Les sœurs font leur entrée en général pour leur quinze ans à quelques mois ou années d’intervalle sauf pour Madeleine et Charlotte Tardif, sœurs jumelles de 14 ans, filles d’un brigadier des armées du roi et de Madeleine de Peigne qui entrent au couvent ensemble le 30 mars 1711, prennent l’habit le 18 octobre de la même année et font leur profession le 25 mars 1713. Pour trois familles elles sont trois sœurs : Anne, Marguerite et Louise d’Auby filles d’un lieutenant de Lesdiguières entre 1646 et 1655.La famille de Françon présente une fille de quinze ans chaque année : Justine en 1649, Marie en 1650, Angélique en 1651.Les filles de Melchior de Musi de la Tour du Pin entrent, Marguerite 15 ans en 1641, Louise 14 ans en 1644, Isabeau 15 ans en 1648. Pour quatre familles elles sont quatre : Claudine de Boissonrond à l’initiative de l’institution est bientôt accompagnée de ses trois sœurs Gabrielle (1624), Paule (1628), Claire (1629). Les filles de Monsieur de Beins et de Mademoiselle de Gillier entrent Marie Magdeleine à 17 ans en 1626, Marguerite 16 ans en 1628.Antoinette, 16 ans en 1630 et Louise Thérèse 22 ans en 1631 feront des vœux anticipés car toutes deux atteintes d’une maladie incurable. Ennemonde, Justine, Françoise puis Marie, filles de Monsieur le président Simiane de la Coste et de Demoiselle du Faure entrent à 14 ans entre 1641 et 1657.Les sœurs Baudet, filles de Monsieur le secrétaire Baudet et de Demoiselle Guichard entrent en 1627 pour Marguerite 17 ans ancienne novice des Ayes, en 1629 pour Madeleine 24 ans déjà professe dans l’ordre de Cîteaux. Angèle 15 ans est renvoyée à ses parents, Louise entre à 15 ans en 1638.

Les sorties prématurées

Le décès en est la cause pour six novices ou converses. Le départ d’une sœur laie est de cause simple :« n’ayant pas les forces du corps pour acquitter les emplois de sœur Laye, étant beaucoup infirme et faible elle est sortie. » Pour sept novices la raison est donnée en général par la formule convenue mais répétée chaque fois « est sortie de céans a quitté l’habit et est retournée chez ses parents pour n’avoir la santé et l’esprit nécessaire à notre institut.» L’habit de novice qui se prend à 16 ans pour un an au moins, est donc bien une période probatoire avant que la grille ne se referme.

Les converties de la religion réformée

Elles sont neuf à entrer au couvent dont huit entre 1628 et 1653.Ce fait mérite attention dans une région de forte implantation protestante. Le registre des entrées détaille leur histoire personnelle avec une particulière minutie. Voici celle de Lucrèce des Adrets « Ce 17 Juillet 1653, Sœur Lucrèce des Adrets fille de Monsieur le Marquis des Adrets et de Damoiselle de Mombrun âgée d’environ 20 ans, native des Adrets, ayant été élevée dans la religion des huguenots, après avoir gardé plus de deux ans l’inspiration de se rendre en ce monastère pour y être religieuse et ne pouvant elle-même en faire la demande, mais ayant écrit une lettre très pressante pour demander son entrée dans ce monastère et supplié les personnes d’autorité ou de piété de l’assister pour se tirer d’entre les bras de Messieurs ses parents. A ce grand Dieu qui était le premier auteur d’une si généreuse entreprise et aussi le guide pour la faire réussir heureusement puisque par un trait spécial de cette providence elle abandonna au gros de la nuit la maison paternelle quitta sa patrie et arriva céans avant qu’aucun de Messieurs ses parents s’en aperçussent et depuis a toujours fait paraître une grande fermeté d’esprit et beaucoup de zèle pour se faire instruire, elle a abjuré entre les mains du Rd père de Sautereau capucin… Ce 25 Septembre 1653 on lui a donné l’habit de novice. » Madeleine des Adrets sa sœur l’accompagne le même jour. Les sœurs Catherine et Jeanne de Bardonnenche avaient eu en 1630 une trajectoire similaire marquée par l’opposition à leurs parents. Magdeleine de Genton poursuivie par son père pour s’être mariée sans son consentement, a pu prendre l’habit en 1634, après avis favorable de quatre théologiens.

Esther Flamand, fille de Monsieur Flamand marchand de Grenoble est renvoyée chez ses parents en 1628 « voyant apertement qu’elle n’avait l’esprit propre pour aucun fondement de la religion et pour plusieurs causes bien considérable. » Catherine Dhelis treize ans moins six mois, est entrée le 21 avril 1634. Oranie d’Avansson fait profession mourante en 1644.

Le registre insiste sur la démarche volontaire des intéressées parfois en opposition avec leur famille et il exprime le caractère « légal » des admissions. Il s’agit souvent de familles de bonne noblesse. Ces conversions surviennent à un moment particulier : « Au cœur des enjeux de pouvoir, Grenoble est un des points forts de la reconquête religieuse, au moment où s'amorce le mouvement contre réformateur. La cité, où coexistent catholiques et réformés, est à l'instar des autres lieux de biconfessionnalité, sujette aux tensions religieuses mal camouflées par l'Édit de Nantes »[13] . L’exemple de l’abjuration de Lesdiguières et de ses lieutenants a pu faire école. La compagnie de la propagation de la foi installée à Grenoble en 1647 pour la conversion des hérétiques n’est sans doute pas étrangère à ces trajectoires rapides de la réforme à la contre réforme. Marie Anne Joubert, la dernière novice admise a un profil différent : « Ce 24 Juin 1788 est entrée dans l’essai de nos Ste règles Demoiselle Marie, Anne, Thérèse, Augustine Joubert fille de Monsieur Jean Daniel Joubert et de Mademoiselle Madeleine Ravel, née à Genève le premier Avril 1762. Elle a été instruite de la religion catholique aux dames de la visitation de cette ville au second monastère où elle a été baptisée conditionnellement le 15 mars 1784. Monsieur son père est bourgeois à Die ».

Flux et reflux des vocations

L’afflux initial des postulantes à Sainte-Cécile s’intègre dans l’élan spirituel qui parcourt les élites au sortir des guerres de religion et après le concile de Trente. Le cloître est une façon de renoncer aux séductions terrestres et de vivre l’expérience mystique absolue rapprochant de Dieu. Ceci malgré ou à cause de la rigueur de la règle. L’espérance du salut est à ce prix.

Ces principes sont animés par une génération de jeunes abbesses dont Louise de Ponsonnas et Louise de Ballon sont deux exemples régionaux à l’image d’Angélique Arnaud pour Port-Royal des Champs. Issues du même milieu, habitées de la même vision, elles ont du d’abord vaincre une opposition interne de leurs consœurs, puis recruter et motiver des novices à leur image et réunir les soutiens pour impulser le développement de leur institutions puis de communautés nouvelles. L’influence de Saint François de Sales leur est commune .Leur institution se démarque peu de celle de la Visitation fondée en 1610 à Annecy et dont les maisons grenobloises ont été des centres importants[14]. Ce mouvement est général. A côté des ordres anciens rénovés, des congrégations féminines se développent rapidement orientées vers la prière ou vers l’action dans le siècle. Près d’une dizaine d’établissement féminins s’entassent dans la ville de Grenoble en particulier, pour les plus proches voisines[15] : les ursulines en 1623, les orphelines en 1636, les visitandines dans leur couvent de Sainte-Marie-d’en-bas en 1652. Les capucins et capucines sont de l’autre côté de la rue Neuve depuis 1610, les Minimes créent le Couvent des Minimes de Grenoble rue du Vieux-Temple en 1644, le séminaire confié aux oratoriens est sur l’emplacement de l’ancien temple. Les vocations affluent, les couvents se multiplient marquant le paysage urbain en particulier le quartier Très Cloître .

Le couvent est l’espace social de l’élite. Le destin des enfants de la noblesse est tracé. L’aîné des garçons reçoit la succession, le second est dans les armes, le troisième reçoit la tonsure. La fille aînée ou la plus favorisée est dotée et mariée, les autres sont promises au couvent. Pour les cadettes des familles le couvent qui a été souvent le lieu d’éducation devient le lieu de vie sociale. La spontanéité des vocations est bien évidemment discutable et fera débat au siècle suivant. Les vocations ne sont pas forcées par la violence ou rarement. Il s’agit plus par d’une fatalité sociale acceptée et de la crainte révérencielle des parents ou de l’institution. Les entrées au couvent familiales ne peuvent trouver d’autre explication. Celles-ci deviennent exceptionnelles au XVIIIe siècle (deux cas observés). Pendant cette période l’origine sociale des religieuses reste inchangée, toujours dans l’élite.

L’élan spirituel initial de la réforme catholique apaisé, l’indifférence religieuse lui fait place au siècle des philosophes. La situation des cloîtrées apparaît alors dans toute sa rigueur. Cette situation n’existait pas dans le pacte social antérieur; la société qui utilisait le couvent comme un service ne n’y trouve plus son intérêt. La crise des vocations y trouve sa principale raison. Cette crise morale se double d’une crise des revenus. « L’excessive cherté des choses et autres malheurs du temps »[16] réduit la maison à la pauvreté. Le pouvoir royal exerce son contrôle sur le clergé en limitant les avantages fiscaux et tente de réduire le nombre des communautés. L’age des vœux féminins est relevé à 18 ans au lieu de 16 ce qui n’a guère d’influence sur le recrutement de Sainte-Cécile. La commission des secours (1727-1788) chargée d’examiner la situation des maisons de femmes en détresse matérielle ou morale supprime 250 couvents : « les couvents de femme ne devraient subsister qu’autant qu’ils sont utiles à l’Etat par l’édification et la prière, par le secours des malades et des pauvres. »[17] La ferveur initiale a fait place au doute et bientôt à l’hostilité avant même la tourmente révolutionnaire.

« Les couvents sont jugés, les curiosités excessives, la bigoterie et le cagotisme, l’ineptie monastique, la bégueulerie claustrale y règnent. Ces déplorables monuments d’une antique superstition sont au milieu d’une ville où la philosophie a répandu ses lumières ; mais les murailles de ces prisons sacrées séparent les victimes de toutes les idées régnantes…Ajoutez le désespoir du plus grand nombre(des religieuses), la résignation pacifique de quelques unes et l’abrutissement d’esprit des plus spirituelles ;là ou le devoir n’est plus qu’une routine ; on fait le bien par contrainte et sans goût ; on prie sans savoir ce que l’on demande et on se mortifie pour obéir à la règle»[18]

La fin de Sainte-Cécile

Les premiers actes de la révolution

D’abord suspendus en octobre 1789, les vœux monastiques sont interdits en février 1790. Les religieux ont le choix du retour à la vie civile ou du maintien dans leur maison si leur nombre est supérieur à 20.Interrogée par les officiers municipaux le 28 janvier 1791 sur la poursuite de leurs vœux[19], Sœur Antoinette Bouloud, supérieure des bernardines, déclare que « 3 de ses filles atteintes de différentes infirmités sont absentes mais qu’elle connaît leurs intentions de rester ». Toutes les autres sont présentes et signent leur choix pour la vie commune :

Bouloud Antoinette Flavie 76 ans, De Lovat Claudine Henriette 70 ans, De Flotte La Roche Marie Julie 65 ans, De La Coste Marie Pélagie 67 ans, Dupuy Magdeleine Cécile 55 ans, Beyle Marie Françoise Eulalie 48 ans, Carre Anne Victoire Sabine 41 ans, Perret Justine Charlotte Pauline 31 ans, Lagarde Chavant Rose 32 ans.

Neyroud Marie Julie Solange 23 ans, signe mais réserve sa réponse. Elle demandera finalement sa sortie de même que celle de ces meubles et effets personnels, le 13 avril.

Les bernardines restent tolérées dans leur couvent en attendant une affectation à venir. Dans l’environnement proche la même unanimité se retrouve dans les monastères de femmes (visitandines, ursulines, clarisses, carmélites). Au total, dans le district de l’Isère seules 4 religieuses sur 307 optent pour la vie civile[20]. L’âge, l’absence de perspective d’existence en dehors du cloître expliquent ce choix. La fermeté des vocations féminines ne doit cependant pas être sous-estimée quand ce qui subsiste des ordres masculins connaît la débandade. La supérieure et l’économe chargée de la gestion des pensions, sont élues par leur communauté. Antoinette Bouloud est confirmée comme supérieure, Claudine de Lovat est élue économe[21] . La constitution civile du clergé, votée le 12 juillet 1790, a créé la rupture : tenus de signer le serment civique des fonctionnaires, les prêtres se rangent dans le camp des jureurs ou des réfractaires. Le schisme est ouvert après la condamnation de l’Église constitutionnelle par Pie VI. Des troubles à l’ordre public sont constatés, ainsi le directoire de la ville, dans sa réunion du 11 Septembre 1791 « instruit que les églises des religieuses sont devenues le refuge journalier de tous les prêtres non assermentés qui y attirent à leur suite les personnes ignorantes, les femmes faibles et crédules dont ils dirigent et alarment les consciences par des terreurs superstitieuses…il y a lieu de dresser un inventaire des oratoires des couvents dont Sainte Marie d’en haut et d’en bas, Sainte Ursule, Sainte Claire, Sainte-Cécile, des carmélites et de la propagation … les portes extérieures des oratoires seront fermées et scellées, les clefs déposées à la municipalité »[22]

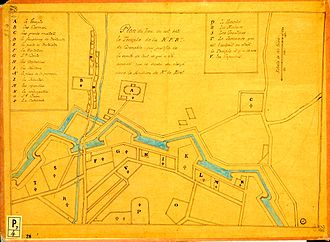

Les biens nationalisés sont mis aux enchères ou réquisitionnés par l’armée pour conforter la défense de Grenoble ville frontière.

Le mémoire du lieutenant-colonel Bressole directeur des fortifications[23] en date du 13 février 1791 indique que « la garnison doit monter à 4000 hommes, les casernes actuelles ne peuvent contenir que 1500 hommes et 108 chevaux. Il reste à loger 2500 hommes…les carmélites peuvent en accueillir 500, les minimes 340 et 100 chevaux, Sainte Ursule 610 hommes …les capucins et capucines 420 hommes … Sainte-Cécile,en mettant bas les cellules, en faisant un plancher dans l’église,650 hommes pour une dépense de 38 000 à 39 000 livres …si on trouvait trop de difficulté pour déloger les religieuses du couvent Sainte-Cécile et Sainte Ursule ou de tous les deux on pourrait alors s’en tenir au couvent des carmélites dont on placerait les religieuses ailleurs. Elles sont au nombre de 22. » Ceci est fait le 14 mai 1792, la guerre étant déclarée, les carmélites expropriées par l’armée sont logées à Sainte-Cécile où il existe 26 cellules vides[23]. Les carmélites auraient souhaité des dédommagements après l’abandon des produits de leur enclos et de leur jardin en l’état[24] , en vain. L’accueil semble froid pour A-M de Franclieu[25] compatissante : « Malgré tous leurs soins et toute leur attention, les bernardines ne pouvaient éloigner les difficultés qui naissaient de deux règles différentes…il fallut le courage des filles de Sainte Thérèse pour se faire à cette vie nouvelle et l’aménité des filles de Saint Bernard pour en adoucir les aspérités.»

Vers la terreur

La déchristianisation est en marche : l’évacuation des monastères est arrêtée. Les religieuses vont se retrouver dans des mansardes, certaines se réfugient dans leur famille, « les ursulines, suivies à coup de pierre jusqu’à la porte des divers réduits qu’elles avaient loués. » Seules celles chargées d’une fonction charitable restent tolérées. Une répression active se dirige contre les réfractaires refusant le nouveau serment « liberté égalité » de septembre 1792. La loi des suspects (17 septembre 1793) en est l’expression la plus forte. Les prêtres réfractaires sont déportés. Le clergé constitutionnel n’est plus épargné, forcé d’abjurer ou incité au mariage. Les religieuses elles-mêmes n’échappent plus à la tourmente : le serment « liberté égalité » leur est imposé en janvier 1794 (9 Nivôse An II) sous peine de prison. Toutes les sœurs de Sainte-Cécile, sauf une, prêtent serment[26] et obtiennent ainsi le certificat de civisme qui leur épargne d’être suspectes .Elles se rétracteront en général après la grande terreur. Pour avoir refusé le serment 56 religieuses du département sont incarcérées d’avril à juin 1794.Elles sont emprisonnées à Sainte Marie d’en haut qui comptera sur ses registres d’écrou 80 religieux détenus dans des conditions difficiles[27] . En juin 1794 les femmes détenues seront réunies à l’oratoire « où les jeunes seront occupées à confectionner des vêtements pour les défenseurs de la patrie et les vieilles de la charpie pour les blessés ». Parmi celles-ci, Marie Pélagie de la Coste 71 ans qui avait refusé les serments, meurt à la prison de l’oratoire le 14 août 1794.

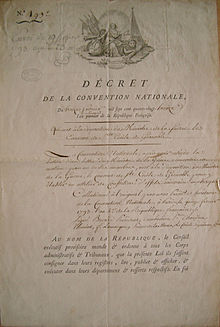

Dans le même temps les locaux évacués reçoivent leur affectation. En date du 13 février 1793[28] la convention nationale met officiellement à la disposition du ministre de la guerre le couvent de Sainte-Cécile pour y établir un atelier de confection de l’habillement des troupes. L’urgence de livraisons du matériel à l’armée des Alpes génère une intense activité économique dans les établissements du quartier. Sous la direction du commissaire ordonnateur des guerres chargé de la police du magasin des effets militaires un personnel administratif nombreux gère les fournisseurs, tisserands, tanneurs, ferblantiers et autres fournisseurs de bouton d’os, de piquets de tente… . Des experts sont requis pour contrôler la qualité des produits et arbitrer les conflits techniques ou commerciaux. A Sainte-Cécile une trentaine d’ouvriers coupent les uniformes, dolmans, redingotes, pantalons d’écurie, pantalons à la hongroise et caleçons de même; jusqu’aux chaussons de lisière pour lequel des femmes et des enfants sont employés. Ceci ne va pas sans revendication des ouvriers qui par de multiples pétitions se plaignent du retard au paiement de leur salaire et que « la république cette mère tendre et chérie nourrit ses enfants reconnaissants avec des assignats restés dans leurs mains sans valeur ». Les approvisionnements manquent, l’atelier de l’habillement licencie la moitié de son personnel. La fourniture du pain de l’égalité aux ouvriers dans le besoin témoigne de la crise des subsistances[29] .

Entre libéralisme et répression

La chute de Robespierre (juillet 1794) relâche la tension et permettra la libération des emprisonnées mais pas avant février 1795. De thermidor à Brumaire les mouvements de balancier du pouvoir central arrivent sans doute amortis dans l’Isère, La séparation de l’église et de l’État de Septembre 1795 voit ressortir les réfractaires, et désoriente les constitutionnels. De nouveaux serments sont exigés des religieux, acte de soumission aux lois (1795), serment de haine à la royauté (1797) .Chez les ci-devant bernardines deux sœurs professes signent : Magdeleine Dupuy, qui loge à l’hôpital civil et Charlotte Justine Perret ;une ancienne novice Marie Anne Thérèse Augustine Joubert entrée le 24 juin 1788 devenue ensuite fille de la congrégation de la propagation et enfin « couturière qui n’a que son travail pour vivre » ;deux sœurs tourières , la citoyenne Longin Jeanne « fille pauvre et âgée » et Jeanne Perret ; Anne-Sophie Gigay « ancienne cuisinière à Ste Cécile qui n’ a d’autre revenu que ce que lui apporte 5 à 6 petites filles à qui elle apprend »[30] L’histoire perd de vue le destin individuel des bernardines de Sainte-Cécile, les plus âgées sont mortes. L’état civil de Grenoble avait enregistré outre celui de Marie Pélagie de la Coste les décès de Claudine de Lovat le 24 Vendémiaire an II (15 octobre 1793) de la supérieure Antoinette Bouloud le 24 Messidor an II (12 juillet 1794) et de Anne Victoire Carre le 20 Nivôse an IV (10 janvier 1796). Le destin de Marie Solange Neyroud, née en 1767, est plus heureux .Celle qu’on avait vu sortir de Sainte-Cécile avec ses meubles et ses effets se retrouvera plus tard mariée à Voiron le 24 août 1794 avec un veuf, Louis Michal. Marie Françoise Eulalie Beyle, la tante de Stendhal décèdera au domicile de son frère Chérubin, place Grenette en 1812.

La communauté des bernardines de Saint-Bernard comme toutes les communautés de la ville a définitivement disparu, après plus d’un siècle et demi d’existence. La famille bernardine existe encore. A Collombey en Suisse romande où depuis 1626 les suivantes de Louise de Ballon ont pu se maintenir sans interruption. En France quelques bernardines se sont retrouvées après des années d’exil et ont fondé à Esquermes près de Lille, en 1828, un foyer de renouveau cistercien proche spirituellement des trappistes. Curiosité de l’histoire une de leur maison, Notre Dame des petites roches, se situe au Touvet, peut-être proche des anciennes possessions de l’abbaye des Ayes.

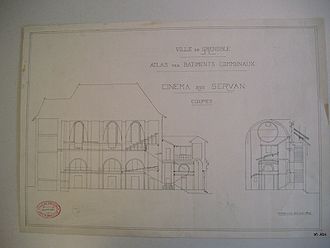

Les bâtiments de Saint Cécile subsistent relativement préservés par une occupation continue qui a aussi sa part d’imprévu[31] . L’ensemble restera sous l’autorité militaire du génie sauf la chapelle devenue propriété de la ville en 1901.Ses affectations sont variées : elle devient le cinéma « Scala » dans les années 1920. Un fond de bar dancing judicieusement baptisé « l’enfer » occupe le chœur des nonnes. Ce bar est sous-loué en 1941 à l’association cultuelle israélite qui y installe sa synagogue. Celle-ci est détruite par un attentat le 23 décembre 1943. Le théâtre « le Rio» prend possession des lieux en 1974. En 2009, Les éditions Glénat en seront désormais les occupants pour y maintenir une activité contemporaine avec le souci de conservation du patrimoine.

Notes et références

- Anonyme, La vie de la mère de Ponçonas institutrice de la congrégation des bernardines réformées en Dauphiné, Provence etc. A Lyon, chez Jean Poysvel, 1675 Ce texte hagiographique est une pièce d’exaltation mystique proprement baroque. Louise de Ponsonnas au physique : « Notre seigneur lui fit une grâce dont le prix n’est connu que de ceux qui pénètrent par les lumières de son esprit le secret de ses voies et le mystère de sa conduite à l’égard de ses élus. Il permit que son corps devint contrefait et que sa taille se recourbant avec beaucoup de difformité elle perdit tout ce qu’elle avait dans l’extérieur qui pouvait plaire aux yeux. Qu’heureuses sont les vierges en faveur de qui leur céleste époux se déclare par les preuves signalées de son amour. ». Plus tard, Louise ayant renoncé au mariage : « Cette action fut si agréable à Dieu qu’il acheva dans le même temps de lui courber entièrement la taille pour honorer son triomphe par cet arc glorieux. » pp.14 -15 puis p.71

- P.Hélyot, M.Bullot, Histoire de ordres monastiques religieux et militaires etc. Tome V,Quatrième partie, à Paris chez Nicolas Gosselin, 1718, pp. 429-435.

- P.Hélyot, M.Bullot, Histoire de ordres monastiques religieux et militaires etc. Tome V,Quatrième partie, à Paris chez Nicolas Gosselin, pp. 435-440

- Archives départementales de l’Isère, ADI 15 H1

- Anonyme, La vie de la mère de Ponçonas… p. 106

- Anonyme, La vie de la mère de Ponçonas… p. 112

- Anonyme, La vie de la mère de Ponçonas… p. 111

- P.Hélyot, M.Bullot, Histoire de ordres monastiques religieux et militaires etc. Tome V,Quatrième partie, A Paris chez Nicolas Gosselin, 1718, pp. 441

- Anonyme, La vie de la mère de Ponçonas… p.159

- Anonyme, La vie de la mère de Ponçonas… p.169

- ADI 15 H 1

- R.FAVIER, Les villes du Dauphiné aux XVIIe et XVIIIe siècles, Grenoble, PUG, 1993, p. 260

- O.Cogne, Les élites protestantes de Grenoble sous le régime de l’édit de Nantes vers 1590-vers 1685.Mémoire de DEA en Histoire économique et sociale, UPMF Grenoble, 2002, p.11.

- B. Mousserin, Le monastère de Sainte-Marie-d’en –Haut comme point de départ de l’expansion de l’ordre de la Visitation dans le sud-est du royaume de France, La Pierre et l’Écrit, PUG, 2006, 17, pp.141-151.

- A.Prudhomme, Histoire de Grenoble. Laffitte reprints, Marseille, 1975, pp 494-508

- Référence 1 p.259

- Cité par G. Reynes, p.16

- S. Mercier, Tableau de Paris, Nouvelle édition, Tome VII, Amsterdam, 1783, pp. 93-94

- Archives municipales de Grenoble AMG LL 229

- E. RIBOT, Les religieux de l’Isère pendant la révolution (1789-1800). Séminaire d’histoire religieuse, sous la direction de J.Godel et P.Bolle, TER 1973. p 72, bibliothèque municipale de Grenoble, R.10696.

- ADI L 798

- AMG LL 36

- ADI LL428

- ADI L 799

- A-M. FRANCLIEU, Les persécutions religieuses dans le département de l’Isère de 1790 à 1802.Tournai, imprimerie Notre Dame des prés, 1904, tome 1, pp. 342-343

- ADI L 637

- ADI L 447

- ADI L 417

- AMG LL 133

- ADI L 626, Pensionnées ecclésiastiques de l’an VI

- AMG 2 M 73

- Portail Grenoble Métropole

Catégories :- Établissement religieux

- Monument de Grenoble

- Secteur 2 de Grenoble

Wikimedia Foundation. 2010.