- Lucinges

-

Lucinges

L'Eglise de LucingesAdministration Pays France Région Rhône-Alpes Département Haute-Savoie Arrondissement Saint-Julien-en-Genevois Canton Annemasse-Nord Code commune 74153 Code postal 74380 Maire

Mandat en coursJean-Pierre Bordet

2008-2014Intercommunalité Annemasse - Les Voirons Agglomération Site web Lucinges.fr Démographie Population 1 500 hab. (2008) Densité 195 hab./km² Géographie Coordonnées Altitudes mini. 525 m — maxi. 1400 m Superficie 7,69 km2 Lucinges est une commune du département de Haute-Savoie, dans la région Rhône-Alpes, en France.

Sommaire

Géographie

Lucinges est située à 8 km d'Annemasse.

Faits historiques

Le pays savoyard, très tôt habité, a été l’objet d’envahissements successifs et donc de civilisations différentes qui ont laissé des empreintes plus ou moins profondes. Les cartes de la commune établies à partir des relevés cadastraux élèvent le nombre de noms de lieu à plus d’une trentaine pour un territoire de 748 ha. Cette liste n’est bien sûr pas complète. Il y manque un certain nombre de noms de rivières, de montagnes, de bois…. D’autres toponymes sont également tombés dans l’oubli. Nous allons au cours de ce travail essayer de faire un état des lieux des recherches toponymiques réalisées sur notre commune. Nous nous baserons principalement sur les recherches effectuées par Paul Guichonnet et G. Künzi ainsi que ceux de T. Loron et A. Sermondadaz. Nous en citerons d’ailleurs quelques passages. Pour voir l’étendue de ce patrimoine vivant, nous allons repartir du tout début de l’histoire de notre village et remonter le temps. Nous ferons de nombreuses haltes sur ce long parcours afin de nous replonger dans ce passé riche et pourquoi pas laisser aller notre imagination à de captivantes reconstitutions.

« C’est à la période finale du Néolithique (Chalcolithique) et à l’Age du Bronze qu’apparaissent, pour notre région, les premières lueurs dans le domaine linguistique, sous la forme des plus anciens toponymes. Les populations de ces époques donnent des appellations au cadre géographique qui les entoure : les noms de cours d’eau et de lacs (hydronymes), noms de montagnes (oronymes). »

À la fin du Néolithique, un peuple méditerranéen déjà fort mêlé, que l’on nomme les Ligures occupe le domaine alpin et son avant-pays, jusqu’au Rhône. Ces Ligures, comme les Étrusques de l’Apennin, vont être abordés par de nouveaux venus, les premiers Celtes qui se fondent dans les ethnies locales, auxquelles ils apprennent notamment les techniques métallurgiques du bronze. Les Celtes imposent fortement leur emprise sur notre région, devenue territoire de la puissante peuplade des Allobroges dès 900 avant notre ère. C’est à l’époque allobroge que nous pouvons faire remonter avec certitude la présence d’une population installée sur le territoire de Lucinges, grâce aux enseignements de la toponymie. Les Allobroges parlaient une langue celtique qui, vers 400 avant notre ère, aura, dans l’avant pays savoyard, presque complètement recouvert et absorbé le ligure.

L’approche naturaliste du monde : qualité des sols, flore, couleurs, paysage

Certaines appellations comme nous avons pu l’entrevoir correspondent à la manière dont nos ancêtres abordaient le monde qui les entourait. Pas de coordonnées géodésiques, pas de GPS ni de boussole… mais la même nécessité de se déplacer, de trouver et nommer des repères géographiques. Ainsi naquirent ces mots, issus des traits du paysage, de la présence de végétaux ou encore des qualités d’un site, d’un sol. Certains sont très anciens et issus de racines pré-indoeuropéenne, d’autres portent une empreinte plus récente, issus de termes en langue savoyarde.

'Les Voirons

Quelle plus belle interprétation de l’origine du mot Voirons, cette montagne qui porte notre village que la suivante. Du haut de ce perchoir, on peut remarquer que notre montagne fait un angle. En partant du côté de St-Cergues pour se rendre à l’autre bout sur les communes de Bonne-Fillinges, les chemins de la crête dessinent un grand arc de cercle. Depuis cette crête, on peut s’arrêter souvent contempler cette vue à 360 ° sur le Chablais, le Genevois, le Faucigny. Cet effet panoramique, cette capacité offerte de « voir-rond » aura donner de belles idées à certaines. Sottise pour touriste diront certains. Beaucoup plus prosaïquement, il faut comme souvent, retrouver l’origine chez les anciens, dans leur patois que deux siècles d’impérialisme culturel et social ont pratiquement éliminé. Une approche plus sérieuse dira que les mots patois Ewoeron ou Ewèrô ont une origine celtique ou germanique. La racine Eva qui se retrouve également dans le nom d’Évian indiquerait la présence d’eau sur un site montagneux. Et il est vrai que la constitution géologique d’Ewoeron en fait une véritable montagne d’eau, un réservoir qui alimentait d’ailleurs Genève par un aqueduc durant l’époque romaine.

Les Arelles : de aratella, terre labourable, dérivé de arare, labourer. La grange Barthou : en langue savoyarde, « bartou » est le nom de la punaise. En fait, il s’agit plutôt d’un petit insecte méridional de la famille des cantharides, dont c’est ici la limite nord de sa zone d’expansion. Ses élytres sont rouges, semés de points noirs ; il ressemble en cela à une coccinelle, mais en plus allongé. La grange barthou évoque peut être la présence massive de cet insecte en ce lieu. C’est en tout cas la seule hypothèse que nous possédons aujourd’hui. Bois des Fers : forêt en pente au sud de la pointe de Brantaz. Tout porte à croire que le terme Fer est ici une déformation résultant de la prononciation patoise de l’Essert, avec mutation ss-f. Bois de Violland : le nom rappelle sans doute un diminutif du patois vie, sentier, par l’intermédiaire de viol qui, en vieux français, signifie sentier. Forêt aux nombreux petits sentiers ?? La pointe de Brantaz : avec ses 1 457 m, c’est le point le plus haut de la commune de Lucinges. L’origine remonte peut être au celtique bren, forêt, taillis ou encore au bas latin branda, bruyère. La Chandouze : torrent au nord du village affluent du Foron de Juvigny. Formes anciennes : 1278 Chanjousaz ; 1306 Changousaz ; 1327 Chansouzaz ; 1730 Chandouze, Chandeuse. Son origine est probablement celtique, de candosa ou candus, blanc, l’écume de l’eau donnant l’image d’un torrent plein de blancheur. Le Feu : lieu où croissent les hêtres (faou, feu, fou en ancien français, fayard localement). Fiol pourrait venir (avec réserve) de fieu, fiou du germain feudum, en patois fiao. De ces mêmes racines est construit le mot feodum qui a abouti au français fief signifiant la possession, une propriété acquise moyennant une rente perpétuelle. On pourrait également voir dans ce mot la racine latine fiola donnant le mot patois fiolaiho évoquant la présence de bois à cet endroit. La Fougère : lieu où poussent les fougères Les Gets : de Get, ou Git, Gis, Gy, vieux mot qui signifie couloir. Se rapporte donc au couloir à forte pente, ravin où sont précipités les fûts, les grumes pour les faire descendre lors d’une coupe de bois en hiver. On confiait aux enfants la tâche d’y mener de l’eau qui gelait et lubrifiait ainsi ces coulées. Les Hivernanches : du patois hivernà pour hiverner. Lieu froid mais aussi lieu où les bêtes étaient nourries pendant l’hiver. Une ancienne graphie étant les Vernanches, G. Künzi pense à un lieu où croissent les vernes ou sapins, du latin verna, gaulois vernos lui-même issu et dérivé du celtique guern. Il faut cependant en rester au stade de l’hypothèse. On trouve également, cités dans la littérature spécialisée des lieux-dits tels que Les Hévernées, Verninche ou Vernay. Sous Lachat : Dauzat rattache ce mot à la racine préindo-européenne cal, indiquant la pierre, l’abri en pierre, et par extension, des pâturages d’altitude couverts d’herbages maigres. Cette racine cal ou car est à l’origine de carm ou calm ; la forme calm est passée dans le celtique puis dans le franco-provençal en évoluant en chaux. Lachaud (La Chau) : même origine, mauvais pré rocheux, hauteur dénudé. Mais le nom peut également venir des fours à chaux qui s’élevaient à proximité, proche d’un gisement de calcite brillante que l’on cuisait. Motteux ou pont des Mottes : Du mot germanique mott, bas latin motta, préroman mutt, patois motta ou motha, ce terme désigne des buttes, des tertres, de petites élévations aplaties qui ont parfois servie aux seigneurs locaux de postes de défense. Nant d’Aïre : du patois Ayre signifiant le caractère tumultueux voir violent de ce torrent. Les Pesses : nom donné aux bois entourant la montée d’Armiaz. Du latin picea (pinus), le pin qui produit la poix, déformé en pëssê, pesse ou peisse en patois désignant l’épicéa en français. Ce lieu traduit la présence de ces grands arbres. Planay : ce toponyme peut signaler la présence de l’érable-plane aussi bien que, par le patois plâne, pléne, un petit plateau. Le Pralère et les Pralets: a peut être pour origine le latin prataletum, réduit à pratulum, évoluant en praletum, ancien français praele pour petit pré, petite prairie, pelouse de gazon. La Rappe (ou ruppe) : sol en friche, plus ou moins couvert de buissons. Serait dérivé de raspa ou du patois ràpä qui désignerait une friche en pente avec des buissons. Jaccard rattache ces mots au vieux haut allemand hraspôn, gratter, raper, les râpes étant des terrains rocailleux, peu fertiles, à végétation clairsemée. La Ravoire : endroit, pente occupée par un bois de chênes rouvres. Parfois le bois a disparu mais le nom est resté. Une autre hypothèse, soulevée par Pégorier dès 1963 définit ravoire, ravyre comme une terre pauvre, une friche. La Roche aux Corbeaux : Au XIXe siècle, de grands corbeaux nichaient en ce lieu. Les Tattes : ils désignent en vieux français des terres incultes, des sols de faible valeur agronomique se rencontrant surtout sur roches calcaires ou mollassiques. Il peut également désigner un champ improductif par le manque de culture, c'est-à-dire la friche. On dit aussi Teppes. Bossard/Chavan font remonter l’étymologie de ce terme à tippa, d’origine préromane, et qui signifie le terrain engazonné. Pour Dauzat, c’est un terme dialectal franco-provençal signifiant butte, tertre, replat, du prélatin tippa. Les Trembles : du patois trenblö. Lieu de croissance du peuplier Tremble (Populus tremula). La Vignule : évoque la présence de petites vignes. Correspond à un lieu où chaque agriculteur du haut du village possédait une micro-parcelle de vigne pour sa consommation personnelle jusqu’au début du XXe siècle.

À l’époque gallo-romaine : les –inge, les -y

La plupart des lieux d’habitation tirent leur appellation des noms des fondateurs, des propriétaires ou des tenanciers de domaines. À l’époque gallo-romaine, le nom de la personne, un romain immigré ou un allobroge latinisé, possédant le domaine (fundus) ou vivant dans une villa (maison d’habitation souvent confortable sinon luxueuse jouxtée de communs et de locaux d’exploitation) est ordinairement suivi d’un suffixe gaulois, latin, burgonde. Un suffixe fréquemment rencontré est le gallo-romain –anus ou -inus, donnant à partir des Flaviens (fin du Ier siècle) des finales en –icus. Le suffixe locatif -acum sera également utilisé entre le IIe et IVe siècles. Signifiant « lieu de (propriétaire du lieu) », il s’est transformé différemment selon les régions, devenant ac dans les pays de langue d’oc, ieu en Dauphiné et ay, ey ou y dans nos régions Dérivant d’un nom d’homme gallo-romain, ces toponymes et les formes qui s’en rattachent ont évolué vers la grande famille des noms en –inge. Cette catégorie de toponyme, largement représentée dans notre secteur a fait couler beaucoup d’encre. Faucigny, village d’où est partie la lignée des sires de Faucigny dont dépendait Lucinges, dérive d’un latin qui s’appelait Faucinius. Dans notre région, de nombreux villages ou bourgades portent des noms se terminant par y : Martigny de Martinius, nom d’homme gallo-romain qui possédait le domaine. Martiniacum, littéralement « consacré au dieu mars » peut également nous faire penser à un ancien lieu de culte. Mais nous devons aussi tenir compte d’une racine mart- indiquant l’idée de montagne ou de rocher, dont Dauzat pense qu’elle est d’origine préindo-européenne… Lossy de Lotius ou Lausiacus, Céron de Cirius, Possy de Pincius ou Pottius, Milly dont le nom vient peut être d’un gentilice romain Aemilius, de Aemiliacus ou Milius, de Milie cité le 15 septembre 1300 par Étienne de Milly. Ces grands domaines fonciers dont la surface est estimée avoir été de 100 à 300 ha, étaient allongés le long des replats ou des terrasses des pentes inférieures des Voirons.

Le nom de Lucinges

On a attribué aux Burgondes la paternité d’un grand nombre de lieux savoyards, spécialement ceux qui se terminent par inge, déformation du germanique ingos. Cette origine est combattue par E. Muret pour l’attribuer à un nom d’homme gallo-romain en anus puis icus. Ainsi, Lucinges viendrait de Lucianus, Fillinges de Filianus (Filenio en 1012). Ch. Marteaux pense qu’à l’origine, c’était une villa Lucianicum, fondée par Lucianus. Paul Aebisher voit une origine mixte des burgondes latinisés, d’autres pensent à des racines celtiques encore plus anciennes.

La forme la plus antique du nom de notre village, attestée en 1015 sur la carte de St-Hugues est Luciniangum. Plus tard Lucingium et Lucinju au XIIIe siècle. G.R. Wipf propose une autre hypothèse. Il pourrait aussi s’agir d’un domaine burgonde (ingen) au lieu dit Lug/Los, l’un des innombrables lieux consacrés à Lug, dieu celte, d’où Los-Ingen. Certainement issu d’une racine gallo-romaine, ces toponymes ont probablement connu l’influence germanique que l’on retrouve dans la terminologie inge. Ces noms sont d’ailleurs courants dans la région : Alinge, Arculinge, Boisinge, Boringe, Cursinge, Fillinge, Larringe, Matringe, Mesinge, Taninge, Paconinge, Polinge, Puplinge, Presinge, Sillinge, etc.…

Une autre version, certainement plus fantaisiste, attribue à Lucinges les racines latine « Lux » (la lumière) qui aurait pour origine l’exposition privilégiée du village au soleil.

Le « s » de la Révolution

Ce qu’il y a de certain, c’est que depuis le XIe siècle, le nom de lieu Lucinge s’écrit sans le « s » final, comme un nom de famille actuel. On le trouve affublé de « s » d’abord à la révolution, puis, couramment, dans les actes municipaux dès décembre 1862. Certains diront qu’il s’agit là d’une aberration et qu’il faut rétablir l’orthographe originale, celle qui correspond à l’héritage historique millénaire de notre commune. Mais ce « s » nous rappelle aussi que l’histoire est en marche et que les noms ne cessent d’évoluer.

Le christianisme a pénétré dans le nord des Alpes dès le IIIe siècle. Rappelons qu’en 286, la légion thébaine fut massacrée à Agaune dans le Valais, son chef Saint-Maurice ayant préféré périr avec tous ses hommes que de renier sa foi. Cependant, la nouvelle religion ne s’est répandue qu’à partir du IVe siècle et l’usage de désigner un lieu par le nom d’un Saint ne s’est introduit qu’au VIe siècle, se développant surtout à l’époque carolingienne. À Lucinges, le seul saint qui est à l’honneur dans les toponymes est Saint-Gras ou Grat qui était réputé pour protéger les récoltes. D’origine grecque, St-Grat fut évêque du Val d’Aoste. Il était vénéré des vignerons et cultivateurs comme protecteur des céréales et des vignes contre les rats, les insectes, les taupes… Il était l’objet d’un culte populaire où on l’interrogeait contre les calamités naturelles et les maladies du bétail. Grâce à ce nom qui est demeuré se perpétue le souvenir de la chapelle ayant été édifiée par les seigneurs de Château-Blanc près du croisement entre les actuelles route de Possy et route d’Armiaz.

Au Moyen Âge : les Chez

Le Moyen Âge est marqué par une reprise de l’action humaine sur la nature, liée à l’augmentation de la population. Les grands domaines se morcellent. Les laboureurs libres et les tenanciers et leurs familles s’établissent dans des clairières de défrichement, en dehors des villages. De petites cabanes (casae) se transforment en maisons qui à leurs tours se multiplient. Ces fermes prirent le nom de la famille propriétaire auquel on rajouta la préposition Chez (soit la maison, la case de …) pour au fil du donner un nom aux hameaux en plein essor. Il est d’ailleurs curieux de remarquer que ce type de toponymes est largement répandu le long d’une bande géographique traversant la France moyenne, de la Savoie au Poitou et la Vendée accolées à l’Atlantique. Par ailleurs, ces noms caractéristiques sont rares en plaine comme le note Guichonnet qui remarque qu’ils font défaut dans le terroir d’Arthaz où l’occupation humaine a été précoce et intense. Ces propriétés rurales sont fréquentes à Lucinges où elles représentent environ le tiers des lieux-dits.

Passons en revue ces toponymes : Chez Blondet : diminutif dérivé de blond. Origine germanique d’après Marteaux. Chez Degradaz : peut être du fait que la maison est installée sur un degré, un replat avant le village (hypothétique). Chez Laphin : famille habitant à l’extrémité de la commune ou à l’époque de la paroisse. L’orthographe est fantaisiste. Dans d’autres communes, elle est plus normale : La Fin à Bonne. Chez Pallud : les premiers habitants du lieu ont dû tirer leur nom de la proximité des marais, zone palustre à cheval sur Cranves-Sales et Lucinges (Pallu = petit marais). Chez Piulet : plusieurs hypothèses sont retenues. Premièrement : le nom viendrait de poulä caractérisant une hache. Le lieu aurait pu être habité par un bûcheron ou par un forgeron fournissant des haches de bonne qualité. Deuxièmement : pioula, piulà = personne qui se plaint toujours, qui piaille. Le lieu servait alors de refuge à une personne plaintive ou ayant une voie caractéristique. Troisièmement, le mot « piulet » dénommait à une certaine époque les personnes d’origine italienne. Cette origine rejoint la précédente pour parler d’un individu au langage différent, plus énergique, plus volumineux peut être. Chez Robé : d’un homme dénommé Robert (en patois, robé). Chez les Rossets : de roux. En patois, rosset = roux jaunâtre, roussâtre. Le nom peut désigner des personnes rousses ou également un bois ou des broussailles sur sols pierreux qui rougeoient à l’automne. Chez Velluz (ou Vellut) : homme velu (de villutum=velu, villus=poil). En 1593, un certain Dunant dit Vellut s’établit à cet endroit. A confirmer avec les actes paroissiaux.

Encore d’autres histoires de lieux

D’autres termes ont des origines plus historiques comme par exemple celui de Cortenaz, cité en 1620, qui pourrait venir du patois curti évoquant l’idée d’un domaine rural, d’une « cour ». Un toponyme fréquent en plaine, en Suisse romande notamment, se retrouve en limite de notre village à proximité de la commune de Cranves-Sales. « Les Thioles » ou « les Thioleyres » devinrent les « Tuilières » où l’on fabriquait autrefois les tuiles à la main. Elles s’installaient à côté d’une carrière d’argile, un creux de terre, et dévoraient le bois des environs. Les Granges : bâtiment rustique établi par un seigneur pour y abriter des récoltes, du fourrage, des animaux. Lorsque le bâtiment se trouve dans la montagne, il demeure inhabité durant l’hiver. La Charniaz ou Chernex ou Chernéa près de Bonne, albergée en 1247 par le chapitre de Genève à Aimon, fils de Guillaume, métral de Sallanches. Suite à un massacre plus important que de simples exécutions, on aurait enterré de nuit les corps en ce lieu afin de cacher le massacre. Une autre hypothèse renvoie à la présence de chênes en cet endroit (du latin Quercus) Le Clos du Vallon était une propriété cédée (probablement par Aymon de Faucigny) aux chartreux de Vallon Ripaille qui en demeurèrent propriétaires jusqu’à la Révolution, si l’on en croit les recherches de l’académie salésienne (Ac. Sal. T50) La Fin : viendrait du latin finis, finem, la limite. Ce nom date certainement de l’arrivée des Burgondes en Savoie. L’établissement de ces nouveaux venus a dû faire l’objet de partages et de poses de limites, en latin « finis » pour respecter le droit romain de la propriété. Carrefour des Affamés/Château des affamés : il s’agit là du nom de lieu évoquant les plus incroyables et multiples origines. Une première hypothèse, issue du savoir populaire, voulait qu’autrefois une maison se trouvait en ce lieu, sur le chemin qui menait au sommet des Voirons. Là vivaient un frère et sa sœur en totale autarcie. Parfois, la sœur redescendait en hiver afin de s’approvisionner. La rusticité de leur mode de vie leur aurait fait subir des périodes très difficiles, d’où le nom du carrefour. Une seconde hypothèse nous ramène au début du siècle alors que le tourisme battait son plein dans la montagne des Voirons. Le Château des affamés, toujours visible de nos jours, était alors ouvert aux touristes et randonneurs qui se rendaient aux Voirons. On partait de la place du village, du café Gaillard puis on faisait une escale à cette maison, presque à mi-chemin. Là, ses propriétaires, les Luttis, vendaient à pot renversé : cidre, lait, jambon, fromage…. les « affamés » pouvaient alors se rassasier avant de repartir. L’affaire marchant bien, les Fiots, propriétaires avaient fait un projet d’agrandissement du lieu, malheureusement interrompu par la grande guerre de 14-18. La dernière hypothèse est certainement la plus insolite. On raconte qu’un ermite vivait dans la montagne des Voirons, loin des fastes de la société. Il se nourrissait de plantes et avait une connaissance poussée de l’environnement montagnard. Sa vie d’ascète lui avait construit un corps solide. Il se ventait souvent de pouvoir jeûner pendant plusieurs jours. Mais un jour d’hiver, l’ermite poussa son chemin jusqu’aux chalets près du carrefour dit des affamés. À bout de force après plusieurs jours sans manger, le froid et la faim eurent raison du gaillard. On le retrouva lors de la fonte des neiges le printemps suivant. Grange de Boëge : ce lieu fut certainement un relais pour les seigneurs et évêques se rendant aux Voirons ou à Boëge. Peut être fut-ce même une auberge ou une débridée. Une autre hypothèse, qui se confirme ailleurs en Haute-Savoie, indique qu’il pourrait s’agir d’une propriété agricole d’un habitant de Boëge, voire d’un domaine appartenant à la commune voisine ou à un seigneur voisin. La Bergue : Ce terme peut être une déformation de alberge, une des formes anciennes du mot auberge (bas latin albergum) qui, à l’origine, avait simplement le sens de maison ou même de baraque. Chatillonnet : nos anciens se rappellent ce chalet d’alpage aujourd’hui à l’état de ruine à peine visible dans un bois situé à proximité de la route forestière passant devant le chalet de la Lettaz, au-dessus du carrefour des affamés. La configuration et la taille de ce bâtiment en faisait un véritable petit château d’où son nom si familier. Il était encore debout à la sortie de la guerre et certains se rappellent son berger qui passait l’été à garder les troupeaux genevois. De nombreuses photos existent de ce chalet autrefois au milieu des alpages.

D’autres termes, beaucoup plus récents, évoquent également le passé de notre commune à travers certains bâtiments qui ont marqué la vie du village par exemple celui de Bellevue ou du Chalet Lorrain. Le premier nous rappelle la construction de cette grande colonie qui accueillait de nombreux enfants du personnel de la société Péchiney jusqu’aux années 70… sur une site dominant la basse vallée de l’Arve. L’autre nom évoque cette autre colonie qui appartenait à la région Lorraine à la sortie de la guerre.

Et c’est maintenant à vous de nous faire part de votre savoir à propos de certains noms de lieux non élucidé de la commune ou pour apporter des compléments d’information sur les noms évoqués plus haut :

Ducrey ; Crêt des fenils ; Champ collomb ; Crey Jacquet ; Jorance ; Champ Barboliet ; Malatrait ; Sous Roves ; Voisy ; Le Cabiron ou Crêt Biron : cité creu-biron en 1899.

Histoire

Les châteaux de Lucinges : du castrum au château actuel

« Par chez nous[1] », quand on discute de la grosse bâtisse avec sa tour ronde proche du centre du village, on parle du « château » de Lucinges. La petite rue qui passe devant son imposant portail porte d’ailleurs aujourd’hui le nom de « chemin du château ». Pourtant, ce château n’est pas le seul. Lucinges a toujours été un lieu de résidence privilégié. Versant exposé plein sud, à 700 m d’altitude, loin de la plaine et de ses lieux humides grouillant de moustiques et de leurs maladies... Certaines sources remonteraient aux romains pour voir se coloniser le versant par un certain Lucius, envoyé de César... le XVIIIe siècle, apogée de la population noble de Lucinge comptait alors une vingtaine de familles issues de la noblesse et de nombreuses habitations ou maisons fortes rattachées.

Un ensemble imposant : le castrum de Lucinge

Au Moyen Âge, on trouve les premières traces de bâtiments massifs. C’est à cette époque également que naît la puissante famille de Lucinge. Vers 1140, le village et son château est aux mains de la puissante branche cadette des de Faucigny-Lucinges seigneur d’Arenthon. Alors sénéchal du Faucigny, la famille de Lucinge était chargé de la justice (mutilations, exécutions...) et de la collecte de l’impôt. La famille devint donc rapidement puissante. C’est à cette époque que Lucinges abrita un bâtiment à la mesure de l’image que l’on se fait d’un château : une construction fortifiée très imposante. Dans les textes du XIIIe siècle, on utilisait plusieurs termes pour qualifier le château de Lucinge. Ce castrum possédait des enceintes importantes dominées notamment par une grande tour, auxquelles était associé le bourg dont les défenses secondaient celles du château. Le domus, demeure seigneuriale, appelée plus tard maison-forte, est de valeur défensive moindre. Béatrice, dame de Faucigny, utilisa également le qualificatif « forteresse[2] » lorsque en 1276, elle déposséda la trop puissante famille de Lucinge de certains pouvoirs.

Les de Lucinge trop puissants aux yeux de la dame de Faucigny

Les puissances belligérantes de Savoie imposèrent très tôt leur droit à autoriser l'édification de bâtiments fortifiés. Ainsi, le sire Aymon II de Faucigny, puis le comte Pierre II de Savoie et enfin Béatrice de Savoie, dame de Faucigny, combattirent successivement les velléités de Guillaume de Lucinge à construire une forteresse à Lucinges. La dauphine Béatrice reprochait à la branche cadette de fortifier Lucinge contre son avis mais aussi d’usurper différents droits et de ne pas rendre des comptes en tant que bailli[3] du Faucigny. Aussi, à la mort le 9 mars 1276 de Guillaume de Lucinge, ses enfants et sa veuve, Eleonore, durent renoncer à la sénéchaussé et à l’exercice de la justice. Malgré tout, Le château ne fut pas démantelé et la famille de Lucinge en conserva la jouissance. Béatrice leur accorda en effet le droit à disposer du bâtiment fortifié.

Le bâtiment que l’on nomme « château » aujourd’hui devait appartenir à cet ensemble important. En effet, la présence d’une tour ronde certifie une construction très ancienne, certainement entre le XIIe et le XIVe siècle : « Le XIIIe siècle connut le développement des enceintes et l'application de nouveaux principes de défense. L'innovation la plus importante fut sans nul doute la construction de tours circulaires [...] la multiplication de ce type de tour ou l'adjonction de tourelles (Bonneville, Evian, Gex, Saconnex-d'Arve, Vuache) seraient plus tardives, peut-être de la seconde moitié du XIIIe siècle »[4].

Un évènement allait pourtant modifier considérablement le visage du castrum.

1312 – Une première destruction du château de Lucinge

Durant cette période, la ville de Genève était le théâtre d'affrontements récurrents. Quand ils n'alimentèrent pas les querelles, les comtes de Savoie et les évêques s'efforcèrent de calmer les esprits. Pour une raison qui nous échappe, Guillaume Blanc de Lucinge assassina un certain Moënnois sous les murs de Genève, le 9 avril 1312. Le 6 mai, une confrontation eut lieu à ce sujet entre des citoyens et la famille de Lucinge. Mais, faute d'accord, les Genevois, soutenus par Edouard de Savoie, vinrent incendier le château de Lucinges le 31 mai[5]. La famille de Lucinge devenant puissante, il s’agissait alors d’un bon prétexte en faveur de la famille de Savoie pour détruire ce château ainsi que celui des Allinges en 1325.

Un éclatement progressif en plusieurs bâtisses

Après cette période, certainement que la « forteresse » ou castrum de Lucinge n’existait plus. Il dut se morceler en plusieurs ensembles se divisant au gré de l’arbre généalogique et des finances de la famille de Lucinge. La famille s’agrandissant, il fallait bien trouver de quoi se loger. L’armoriale de Foras, principal travail de recherche sur la famille de Faucigny-Lucinge, réalisé par le comte Amédée de Foras pour l’Académie de Savoie, parle notamment en 1413 de la « Maison forte de Lucinge », en 1451 de la « Tour neuve de Lucinge ». Jusqu’au XVIe siècle, le village apparaît encore relativement fortifié et compact ; on parle alors du « chasteau de Lucinge ».

1589 - Une seconde destruction du château de Lucinge

Le calme avait suivi le retour du Duc Emmanuel-Philibert. À sa mort, son successeur, Charles-Emmanuel Ier, un jeune homme ambitieux et guerrier, désire passionnément reconquérir Genève. Dès 1582, il rassemble des troupes à cet effet ; les alertes et les menaces se succèdent pour les Genevois et en 1589, le conflit armé éclate. La Basse-Arve devient alors un théâtre d’opérations, ravagé par la guerre entre la Savoie et l’Espagne, d’une part, Genève et ses alliés français et bernois, d’autre part. Pour dégager leur cité, soumise au blocus économique savoyard, ce sont les Genevois qui prennent l’initiative, en attaquant le Faucigny par surprise le 2 avril 1589. Ils s’emparent facilement du château de Monthoux. À l’aube, ils sont devant Bonne. La lutte se poursuit, les ponts sur l’Arve sont détruits, Thonon tombe le 23 avril… Dans les deux camps, la solde est irrégulièrement versée aux troupes et l’armée se ravitaille en pillant les villages. La situation des paysans se dégrade alors, leur détresse grandit. La ville de Genève bloquée, les razzias de bétail et de grain se multiplient. Les demeures et bourgs fortifiés stratégiques des environ sont détruits à la suite de la décision du Conseil de Genève du 15 mai 1589. Les Registres du Conseil[6] indiquent, à cette date : « Lucinge. D’aultant que l’ennemy y faict sa retraicte pour venir harasser les nostres de Bonne, a été arresté qu’on le brusle, et les aultres prochains proches qui sont nuysibles ». La date de destruction de Lucinge nous est donnée par la mention portée par un notable local sur la page de garde d’un de ses livres : « Le 8 jour de juing 1589, le chasteau de Lucinge et l’esglise dudict lieu bruslez[7] par les seigneurs »[8].

Que reste-il de nos châteaux en 1730 ?

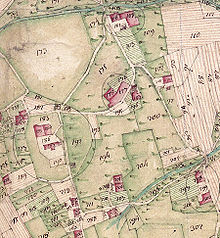

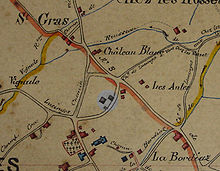

En 1671, Lucinges fut érigé en marquisat. En 1736, les autorités sardes dressèrent l’un des document administratif les plus détaillé jamais réalisé encore aujourd’hui : la fameuse Mappe Sarde. En 1732, le Marquis de Lucinges fait des échanges avec le curé Dumax : les ruines de l’ancien château Tour Rouge (certainement sises au no 191 et 192) vont servir de carrière pour l’édification de l’église commencée en 1731 puis du clocher en 1736 (no 182). On établit l’emplacement de sa construction sur un terrain mouvant correspondant aux résidus des fossés de ce château. L’instabilité du terrain nécessita au passage plusieurs réparations à l’église. Aujourd’hui encore, la nef de l’église repose sur une série de 13 pilotis l’empêchant de s’enfoncer dans le sol. La tour et ses ruines ont disparue par la suite. Le marquis possédait également ce que la mémoire collective a nommé le château blanc (no 108). Le cadastre le qualifie alors de « château ruiné ». Peut être que cette nomination est une erreur et que château blanc était en fait La Bordiaz (no 298 et 300). En effet, ce domaine était alors la propriété de noble Joseph de Châteaublanc, descendant de la famille de Lucinge. Ce qui est sûr, c’est que la propriété est la seule à ne pas avoir évolué depuis 1736. Ce que l’on nomme aujourd’hui le château de Lucinges était en 1736 propriété du marquis de Lucinge. À cette époque, on parle de « Maison et place » (no 177) ce qui représente une maison forte avec une cour fermée.

La Mappe Sarde de 1730 :

Château blanc : 106 : grange 108 : château ruiné

Château actuel : 177 : maison et place 178 : grange

Château rouge, Tour rouge : 182 – 190 : chenevier (cultures de chanvre) 183 : masure et pâturage 184 : grange 185 : masure 186 : cimetière 187 : Église 191 : Tour 192 : Broussailles et pierres (les pierres étant certainement issus de l’ancien Château rouge dont la tour subsiste à proximité)

La Bordiaz : 298 : maison 300 : grange et four

Le cadastre sous Napoléon

Après la révolution, Napoléon fit réaliser un nouveau cadastre que l’on a retrouvé. Malheureusement, il n’est pas aussi bien documenté et référencé que la mappe Sarde de 1730 mais on en tire quelques éléments .

On remarque alors que les constructions existantes prennent les noms restés dans la mémoire collective. La Bordiaz, ancienne propriété de Joseph de Châteaublanc, prend le nom d’aujourd’hui. L’ancien château ruiné appartenant au marquis de Lucinge change de nom pour devenir « Château Blanc ». Quant à la tour restante en 1736 et le champ de caillou l’entourant, elles ont alors disparu. En clair, le château actuel prend sa forme définitive. Seule une partie de la maison reste ainsi que la grange attenante.

Souvenir de voyage

Au milieu du XIXe siècle, un voyageur parle ainsi du village : « Aujourd’hui, il ne reste aucun vestige de la Bastide de Lucinge, grosse tour carrée attenant à l’église. Cette construction féodale, qui fut brûlée par les Genevois en mai 1589, a été complètement démolie au commencement du XIIIe siècle. Sur la hauteur au levant se voit encore une partie du « Château Rouge », que l’on nomme aujourd’hui communément le château de Lucinge. Enfin, dans le voisinage et plus au nord, il existe encore également une partie du « Château Blanc » de Lucinges »

Aujourd’hui

Certaines bâtisses ou parties de bâtisses existantes actuellement peuvent certainement se prévaloir de plus de 700 ans d’existence. On peut notamment penser au château actuel (91, chemin du château), à La Bordiaz (398 route de Bellevue), à Château blanc (204, chemin du château), au clocher de l’église construit à partir des ruines de « Château ou Tour rouge » ... tout cet ensemble ayant certainement appartenu à la forteresse du XIIIe siècle. D’autres maisons du village ont certainement appartenu à des ensembles plus anciens. Aujourd’hui, un seul ouvrage a gardé sa qualification de « château » certainement pour sa tour ronde caractéristique lui donnant un aspect « médiéval ». Mais dans un contemporain qui a tendance à figer et muséifier les lieux, il serait dommage d’oublier les autres bâtisses qui ont tout autant participé à l’histoire de notre village.

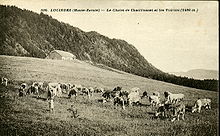

Le chatillonet

D’autres bâtiments ont voulu durant une période faire concurrence à toutes ces maisons bourgeoises d’en bas. Le « Chatillonet » était une immense ferme d’alpage suisse qui étaient encore debout voilà tout juste 50 ans tout prêt de la Lettaz. Il abritait une autre noblesse, celle qui venait y déguster la flore des Voirons durant l’estive pour la transformer en fromage. Mais ce petit château et toute sa noblesse n’ont pas résisté à l’ogresse rentabilité et la forêt les engloutie. Ses ruines sont encore visibles dans les bois, en dessous la route forestière qui mène de la Lettaz au carrefour des Affamés.

Il y a 50 ans, le Télé Club de Lucinges

Dans les années 1950, le village était encore très centré sur lui-même. Chaque famille vivait en quasi autarcie et les soirées étaient rares. Après un conflit mondial qui dévasta l’Europe et le reste du monde, un vent de renouveau et d’ouverture sur l’extérieur soufflait sur nos campagnes. La télévision était alors un média nouveau, un privilège réservé à quelques nantis seulement. Pour pallier ce besoin d’ouverture, quelques personnes, toutes alors membres actifs au sein de la communauté paroissiale et particulièrement de la chorale, décidèrent de l’acquisition d’un poste de télévision. Pour mener à bien ce projet et pouvoir rassembler l’argent nécessaire à l’achat de l’appareil, il fut décidé de la création d’une association loi 1901 « Les Sapins des Voirons », le 12 avril 1956. Le Télé Club était né.

Le poste fut acheté (195 francs de l’époque) et installé à la salle paroissiale, actuellement maison de M. Butor. Durant plusieurs années, les soirées télé, à raison de 2 à 3 fois par semaine firent le bonheur de la jeunesse.

Mais tous les jeunes que rassemblait l’association ne se contentaient pas de regarder la télévision. Aidés par quelques parents, ils faisaient du théâtre, organisaient des kermesses, des soirées choucroutes, concouraient dans les Coupes de la Joie... Les activités ne manquaient pas. L’association avait pour but de promouvoir, de contenir et de favoriser les œuvres d’éducation populaire comme par exemple des conférences, cours professionnels, réunions de sport, gymnastique, toutes les initiatives ayant pour but l’hygiène, la lutte contre l’alcoolisme, la tuberculose et les autres maladies, les séances récréatives, artistiques, musicales ainsi que, donc, les séances de télévision. En 1960, la petite salle de catéchisme-répétitions-Télé…, construite sur un terrain privé après la guerre de 14-18 à l’initiative de la chorale, fut mise en vente. Afin de conserver ce local indispensable à l’activité de l’association, les Sapins des Voirons décida de l’acheter. Les formalités passées, les membres de l’association, accompagnés par la jeunesse, retroussèrent tous ensembles leurs manches et s’attelèrent bénévolement aux travaux. Au final, la surface du bâtiment fut doublée afin d’améliorer le confort pour les soirées télévision et les répétitions théâtrales. Désormais, les messes y étaient même célébrées en semaine. Le bâtiment, l’actuel Chapelle St-Étienne, acquit donc les proportions qu’on lui connaît aujourd’hui.

Mais comme tout le monde le sait, on n’arrête pas le progrès. Les postes de télévision faisant leur entrée en force dans les ménages, au même titre que le réfrigérateur ou la machine à laver, le Télé Club n’eut plus de raison d’exister. Les Sapins des Voirons rentraient alors en léthargie. Les biens acquis par l’association (dont notamment la maison contiguë au presbytère) furent gérés par la paroisse et même prêtés à la commune. Le petit bâtiment collectif fit ainsi office de mairie pendant la durée de la construction de la mairie actuelle inaugurée le 18 juin 1983.

Administration

Liste des maires successifs Période Identité Étiquette Qualité mars 1971 mars 1977 Edouard Meynet ... ... mars 1977 mars 1983 Edouard Meynet ... ... mars 1983 mars 1989 Edouard Meynet ... ... mars 1989 mars 1995 Jean Charrière ... ... mars 1995 mars 2001 Michel Gorguet ... ... mars 2001 mars 2008 Jean-Pierre Bordet ... ... mars 2008 en cours Jean-Pierre Bordet ... ... Toutes les données ne sont pas encore connues. Démographie

On voit bien notamment les grands évènements qui ont marqués les démographies européennes à savoir les différentes épidémies de peste au XIVe et XVIe siècle, l’apogée de la population rurale autour de 1850, le lent exode rural puis le baby-boom doublé au début des années 1980 par l’attractivité de la Suisse.

Personnalités liées à la commune

- Michel Butor, écrivain

Économie

Lieux et monuments

Notes et références

- expression locale

- « Fortalicium de Lucingio » (ADS, SA 2998.2).

- Bailli : en se regroupant, les châtellenie forment les baillages, à partir de la moitié du XIIIe siècle. Le représentant du comte est le bailli, à la tête du bailliage.

- Matthieu de la Corbière

- E. MALLET, « La plus ancienne chronique de Genève, 1303-1335 », MDG, t. IX, 1855, 27, p. 303, 29, p. 304 et note 22, p. 312.

- Archives d’Etat de Genève, R.C. 84, folio 105.

- M. Alexis Sermondadaz qui a longtemps conservé la mémoire du village était également menuisier-charpentier et en réfectionnant le toit du château dans les années 60, il remarqua des traces de feu sur des poutres.

- Paragraphe tiré de Paul Guichonnet, Histoire d'Arthaz-Nangy

Voir aussi

Article connexe

Liens externes

Catégorie :- Commune de la Haute-Savoie

Wikimedia Foundation. 2010.