- Hypothèse de l'impact géant

-

L’hypothèse de l'impact géant propose que la Lune a été créée à partir de la matière éjectée par une collision entre la jeune Terre et un corps de la taille de Mars nommé Théia ou Orphée. Cette hypothèse scientifique est la plus soutenue pour expliquer la formation de la Lune.

Cet impact est estimé à 42 millions d’années après la naissance du système solaire, soit il y a 4,526 milliards d’années.

Sommaire

Hypothèse

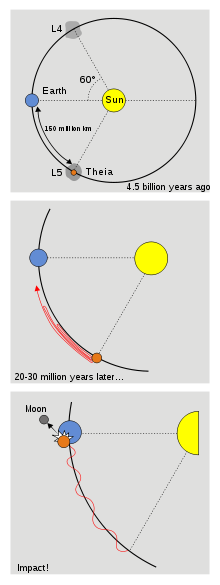

Animation (échelles non respectées) de Théia se formant au point de Lagrange de la Terre, puis, perturbée par la gravité, entrant en collision et aidant à la formation de la Lune. L'animation progresse au rythme d'une année par image, donnant l'impression que la Terre ne bouge pas. La vue est prise du pôle sud.

Animation (échelles non respectées) de Théia se formant au point de Lagrange de la Terre, puis, perturbée par la gravité, entrant en collision et aidant à la formation de la Lune. L'animation progresse au rythme d'une année par image, donnant l'impression que la Terre ne bouge pas. La vue est prise du pôle sud.

Selon une théorie dominante: l'hypothèse de la Terre rare, il y a 4,533 milliards d'années − soit environ 34 millions d'années après la formation de la Terre − ce planétoïde de la taille de Mars (6 500 km de diamètre) aurait heurté la Terre à 40 000 km/h sous un angle oblique, détruisant l'impacteur et éjectant ce dernier ainsi qu'une portion du manteau terrestre dans l'espace. Des simulations informatiques d'un tel événement[1],[2] ont suggéré qu'environ 2 % de la masse originelle de l'impacteur aurait produit un anneau de débris en orbite. Par accrétion, entre un et 100 ans après l'impact, la moitié de ces débris aurait donné naissance à la Lune.

Conséquences

Les conséquences de la collision entre Théia et la Terre auraient été majeures pour notre planète et seraient à la base du développement de la vie complexe. Théia serait donc responsable d'une chaîne d'événements complexes essentiels à la vie sur Terre.

- Cette collision aurait permis à la Terre de devenir beaucoup plus massive puisque celle-ci aurait absorbé une partie de sa jumelle lors de l'impact.

- Elle serait donc à l'origine d'un accroissement de la gravité de la Terre. On peut estimer que la « proto-Terre » (avant cet impact géant) était très semblable à Vénus. Cet accroissement de la gravité a permis de retenir d'autant mieux les gaz de l'atmosphère primitive. Avec cette atmosphère, toutes les comètes qui nous ont heurtés par la suite, se sont désintégrées pour faire place, après plusieurs années, à une quantité d'eau totale équivalente à la moitié de toute l'eau sur Terre[3].

- Théia aurait aussi été vitale pour notre planète en permettant à la Terre d'hériter d'un noyau plus gros. Combiné à la rotation de la Terre, ce tout nouveau noyau, plus massif et essentiellement constitué de fer, est à l'origine de la magnétosphère terrestre qui nous protège des radiations mortelles du vent solaire.

- Un accroissement de la dimension du noyau aurait aussi eu pour effet d'augmenter l'intensité de la convection mantellique. Le noyau étant plus massif et diffusant une plus forte énergie, la roche en fusion du manteau aurait commencé à monter vers la surface de la Terre, créant des volcans grâce à l'intrusion du magma entre les plaques tectoniques. De nombreuses éruptions s'ensuivirent, libérant dans l'atmosphère d'énormes quantités de dioxyde de carbone et de méthane. La libération de ces gaz aurait alors créé l'effet de serre et aurait donc permis à la Terre de se réchauffer. Suite à ce réchauffement, la vapeur d'eau envoyée lors des éruptions volcaniques aurait enfin pu s'accumuler sous forme de nuages et l'autre moitié de toute l'eau de la Terre serait tombée sous forme de pluie.

- La dernière contribution de Théia serait d'avoir su stabiliser les climats et les températures. Après avoir été elle-même pulvérisée en nous heurtant, Théia aurait laissé des débris en orbite autour de la Terre, débris provenant en partie de Théia et en partie du manteau de la proto-Terre[4]. Ces débris, dont la grande partie ont dû d'abord former un anneau aux alentours de la limite de Roche, ont fini par s'amalgamer avec le temps en un corps céleste, la Lune. C'est grâce à l'attraction de la Lune sur la Terre que la précession des équinoxes prend 25 800 ans. Sans cette Lune si massive, l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre serait chaotique, oscillant de façon irrégulière à l'échelle des temps géologiques, quasiment de 0 à 90°. Les climats changeraient du tout au tout, ce qui aurait été très défavorable au développement des formes vivantes évoluées, surtout sur les continents[5].

Preuves géologiques

Voir aussi

Notes et références

- Canup, R. M. 2008. Lunar forming collisions with pre-impact rotation. Icarus, 196, 518-538.

- Canup, R. M. 2008. Implications of lunar origin via giant impact for the Moon's composition and the thermal state of the protoearth. Lunar Plan. Sci. XXXIX, #2429.

- (en) 1.James P. Greenwood et coll, « Hydrogen isotope ratios in lunar rocks indicate delivery of cometary water to the Moon », dans Nature Geoscience, 2011 [lien DOI]

- Ce qui est fortement suggéré par l'analyse isotopique des éléments lunaires.

- J. Laskar, F. Joutel, P. Robutel, Stabilization of the Earth's obliquity by the Moon, in "Nature" (1993) n°361, p. 615-617

Wikimedia Foundation. 2010.