- Géologie de la Lune

-

La géologie de la Lune est une géologie bien différente de celle de la Terre. La Lune n'ayant ni atmosphère ni cours d'eau, l'érosion due aux phénomènes météorologiques est absente. La tectonique des plaques, telle qu'on la connaît sur Terre, n'y a pas d'équivalent ; la gravité y est faible et son sol se refroidit plus rapidement du fait de l'absence d'atmosphère jouant un rôle tampon.

La Lune est un astre différencié, avec une croûte, un manteau et un noyau.

La surface lunaire résulte d'une géomorphologie complexe combinant différents processus, comme les impacts météoritiques et le volcanisme.

Les études géologiques de la Lune sont basées sur la combinaison d'observations télescopiques depuis la Terre, de mesures en orbite par des engins spatiaux, d'analyses des échantillons de roches lunaires et des données géophysiques.

Peu d'endroits ont été visités au cours des missions du programme Apollo à la fin des années 1960 et au début des années 1970, qui ont rapporté environ 385 kilos de roches lunaires sur Terre, ainsi que plusieurs missions de l'Union soviétique via le programme Luna.

La Lune est le seul corps extraterrestre pour lequel l'Homme dispose d'échantillons dont on connaît l'origine géologique. Cependant, plusieurs questions sur les caractéristiques géologiques de la Lune restent sans réponse.

Sommaire

Formation

L'un des scénarii, très schématique, de formation de la Lune .

L'un des scénarii, très schématique, de formation de la Lune .

Selon plusieurs hypothèses, la Lune aurait été formée il y a environ 4,4 Ga comme résultant d'une énorme collision entre la Terre et une petite planète d'une taille équivalente à celle de Mars, soit en gros 1/10 en masse de la Terre. Des nombreux éjectats issus de la proto-Terre comme de l'impacteur, rapidement la plupart seraient rapidement retombés sur la Terre ; environ 1 % serait resté en orbite pour former un anneau autour. Par collisions et agrégations, ces restes auraient formé la Lune en environ une dizaine d'années après la collision de l'impacteur avec la Terre. L'activité géologique lunaire a ensuite permis de grands épanchements de lave basaltique, formant les mers lunaires, ainsi que la genèse de flottats d'anorthosites qui constituent une autre partie de la croûte lunaire. Du fait de sa petite taille, l'activité interne de la Lune a rapidement cessé, par refroidissement lié à la perte de chaleur en surface. La phase dite de grand bombardement tardif qui, vers 4,0 à 4,2 Ga, a traversé le système solaire interne, a fortement empreinté la surface de la Lune. Depuis, le flux météoritique continue à user sa surface. néanmoins celle-ci reste encore extrêmement marquée par ces événements précurseurs[1].

Sol lunaire

Lors des précédentes explorations sur la Lune, les astronautes ont rapporté plusieurs sortes d'échantillons venant de deux zones précises. La première se situant sur les mers lunaires et la seconde, les terres lunaires[2].

Mers lunaires

Dans les mers, les roches retrouvés étaient des basaltes qui sont des roches volcaniques, composées d'olivine et d'autre formées de pyroxène. Il y avait également des impactites du socle et des impactites de basaltes[2].

Les basaltes[3] se divisent en plusieurs variétés: entièrement cristallins, à grain fin, à cristaux (appelés gabbros) et d'autres qui contiennent plus ou moins de verre. On les trouve sur la surface de la Lune, car le magma dont proviennent les basaltes s'est cristallisé rapidement.

Les échantillons de basalte ont été pris dans plusieurs mers : de la Tranquillité, des Pluies, de la Fécondité et dans l'océan des Tempêtes. Elles sont pour la plupart de couleurs gris foncé. Elles ont une forte teneur en fer et en titane et possèdent peu d'aluminium. Celles qui proviennent des régions montagneuses sont des roches plus claires qui par contre sont plus riches en aluminium et en calcium et plus pauvres en fer et en titane[2].

Terres lunaires

Dans les terres, on retrouvait également de l'olivine et du pyroxène, comme dans les mers lunaires. Cependant, il y a des minéraux présents sur les terres qui ne sont pas présents dans les mers, comme le feldspath, ainsi que des verres[2]...

Eau

Bien qu'il soit difficile d'envisager de l'eau à l'état liquide ou gazeux sur la Lune puisque cet astre ne possède pas une gravité suffisante pour avoir une atmosphère adéquate[4], des chercheurs ont envisagé la possible présence d'eau sous forme de glace. Suite aux missions Lunar Prospector et Clementine, les hypothèses supposaient que la glace serait dans les cratères de la lune, tout près du pôle sud lunaire, à l'abri du Soleil qui, le jour, la ferait fondre et disparaître[5]. Le 13 novembre 2009, la NASA a annoncé qu'elle avait découvert « des quantités significatives » d'eau à la surface de la Lune, près du pôle sud, suite à l'analyse des projections provenant de l'impact volontaire de la sonde LCROSS avec l'astre[6],[7].

Structure interne

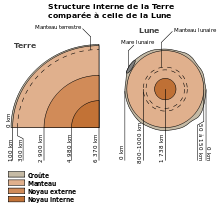

La lune est composée de trois grandes couches internes : la croûte lunaire, le manteau lunaire et le noyau lunaire.

Croûte

La croûte lunaire est principalement composée de 4 types de minéraux : on y retrouve le feldspath plagioclase, le pyroxène, l'olivine et l'ilménite. Elle est constituée d'anorthosites. Ceux-ci sont en fait des roches plutoniques[2].

La croûte lunaire est faite de roches semblables à du granite, qui ont beaucoup de calcium. L'épaisseur est différente entre la face cachée et la face visible de la Lune. Pour la face cachée, elle serait d'environ 90 km, alors qu'elle serait située entre 40 et 50 km pour la face visible[8].

Manteau

- Le manteau lunaire est formé d'olivine et de pyroxène.

Le manteau postérieur est formé de beaucoup de silicates, mais peu de métaux. La température n'est pas égale sur tout le manteau, plus il s'approche du milieu plus la température est élevée, ce phénomène est due à la désintégration radioactive de constituants secondaires des roches lunaire. Dans le manteau inférieur, la température est tellement élevée que les roches fondent tranquillement. Ce manteau est d'environ 1 000 km sous la croûte lunaire.

Noyau

Le noyau lunaire, très chaud (près de 1500 °C) est constitué de fer et de nickel[9].

Activité volcanique

Bien que plusieurs recherches tendent à montrer que l'activité volcanique sur la Lune a cessé, de récentes découvertes pourraient bien montrer le contraire. Lors de la mission spatiale Clémentine, les chercheurs ont pu déterminer que l'étude d'un cratère, Ina, serait intéressante pour confirmer leur théorie. En effet, après des millions d'années de pluies de météorites et de radiations solaires, le sol de la Lune change de couleur, il s'assombrit. Hors, leurs recherches ont permis de constater que le cratère Ina n'est pas de la même couleur. Ce cratère aurait une couleur semblable à celles causées par de récents impacts de météorites. Les scientifiques ont tendance à croire qu'Ina ne serait pas la conséquence d'un impact mais plutôt le résultat de la libération de gaz enfoui sous la surface depuis plusieurs millions d'années[10].

Activité thermique

Des planétologues, en analysant les images de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter, ont mis en évidence l'existence d'escarpements de failles particuliers, appelés lobate scarps (escarpements lobés), sur des sols lunaires inférieurs à un milliard d’années et peut-être même de seulement 100 millions d’années. Ils défendent l'hypothèse que ces escarpements ont pour origine une contraction de la lune en raison de son refroidissement. En effet, pendant cette période, le diamètre de la lune aurait diminué de 200 mètres.

Contrairement à l'idée répandue qui fait de la lune un « astre mort », l'astre garde une activité tectonique : il s'est refroidi suffisamment vite pour que la convection mantellique ait disparu depuis plus de 3 milliards d'années mais, a priori, pas la contraction thermique qui se poursuit[11].

Notes et références

- Fadli 2005, p. 4

- Jacques Genty et Marie-Jeanne Pellerin, « Comprendre les roches de la lune », Académie de Créteuil, 3 mai 2008. Consulté le 9 décembre 2009.

- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, « Lames minces et analyses d'échantillons lunaires », Ministère de l'Éducation Nationale, 2007. Consulté le 9 décembre 2009.

- Olivier Esslinger, « La surface de la Lune » sur http://www.astronomes.com, 2003. Consulté le 9 décembre 2009.

- Séguin et Villeneuve 2002, p. 454-455

- (en)'Significant' water found on Moon, BBC NEWS — Science & Environment, 13 novembre 2009. Consulté le 9 décembre 2009.

- Agence France-Presse, « Importantes quantités d'eau sur la Lune: découverte majeure, selon la Nasa » sur http://www.actu.ma, 13 novembre 2009. Consulté le 9 décembre 2009.

- Wieczorek et al. 2006, p. 225

- Dartige 2006, p. 148

- Didier Jamet, « Et si la Lune était encore active ? », Ciel des Hommes, 10 novembre 2006. Consulté le 9 décembre 2009.

- (en) Thomas Watters & al, « Evidence of Recent Thrust Faulting on the Moon Revealed by the Lunar Reconnaissance Orbiter Camera », dans Science, vol. 329, no 5994, 20 août 2010, p. 936-940

Voir aussi

Article connexe

Liens externes

- Site de la Nasa

- http://www.fsr.ac.ma/cours/geologie/fadli/ch4_.pdf

- http://svt.ac-creteil.fr/spip.php?article4043

- http://www.spectrosciences.com/spip.php?breve204

Bibliographie

- Thomas Dartige, Le ciel et l'univers, Saint-Laurent, Éditions du Renouveau Pédagogique (ERPI), 2006, 512 p.

- Driss Fadli, Eléments de cours de géologie, Maroc, Département des Sciences de la Terre et de l’Univers, Université Mohammed V à Agdal, 2005, 8 p. [lire en ligne (page consultée le 9 décembre 2009.)], chap. 4 (« La Lune »)

- Marc Séguin et Benoît Villeneuve, Astronomie et Astrophysique, Saint-Laurent, Éditions du renouveau pédagogique, 2002, 618 p.

- (en) Mark A. Wieczorek, Bradley L. Jolliff, Amir Khan et al., « The Constitution and Structure of the Lunar Interior », dans Reviews in Mineralogy & Geochemistry, vol. 60, 2006 [texte intégral (page consultée le 14 décembre 2009.)]

Wikimedia Foundation. 2010.