- Gravitropisme

-

En physiologie végétale, le gravitropisme rend compte de la capacité des plantes à s'orienter par rapport à (tropisme) la gravité.

La notion presque équivalente de géotropisme insiste plus sur l'importance du sol comme substrat, pour décrire par exemple la tendance des racines-pivot à s'ancrer profondément et verticalement dans le sol, à la différence d'autres racines pouvant se développer horizontalement. Mais ce dernier terme est tombé en désuétude du fait que la réorientation est dû à l'accélération gravitationnelle.Sommaire

Mise en évidence

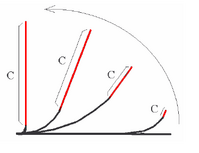

La première démonstration du phénomène a été explicité par Denis Dodart, mais il était passé à côté de l'explication gravitationnelle qui fut apportée quelques années plus tard par J. Austruc. En 1806, un siècle après, Knight a pour la première fois relié le gravitropisme avec le fait que la gravité soit équivalente à une accélération. Grâce à un dispositif rotatif, une force centrifuge est appliquée sur de jeunes plantes. Ainsi les racines des jeunes plantes soumises à une "gravité modifiée" ont pris une direction de croissance modifiée, suivant la direction de la résultante de la force centrifuge et de la pesanteur. Darwin mit en évidence le rôle de la coiffe racinaire dans la perception de la gravité. De plus, on sait que le gravitropisme met en jeu une phytohormone : l'auxine (ou AIA), l'élongation étant fonction de la concentration en auxine.

Graviperception : comment les plantes perçoivent-elles la gravité ?

Dans les racines, les cellules, nommées statocystes, situées au centre de la coiffe (elle même coiffant justement le méristème racinaire c'est-à-dire l'extrémité racinaire) présentent des amyloplastes (dans ce cas ce sont des statolithes), organites spécialisés dans le stockage d'amidon. Ces gravirécepteurs jouent le rôle de « poids », et mûs par la gravité, se placent au contact de la membrane au "fond" de la cellule. La pression qu'ils exercent contre la paroi de la cellule et son cytosquelette est un signal mécanique transduit dans le méristème qui modifie ou non son développement en conséquence. On suppose que ce mécanisme permet de rediriger des flux de substances, en particulier les phytohormones, et notamment l'auxine.

Dans les tiges, les statolithes sont présents tout le long de la zone de croissance dans l'endoderme. La redistribution d'auxine peut donc se faire à un niveau local. Dans la coiffe de racine ou de tige ayant un parenchyme amylifère développé, les statocystes forment un véritable tissu, le statenchyme. [1].

Cette théorie des statocystes n'explique pas à elle seule la graviperception : les rhizoïdes de Chara n'ont pas d'amyloplastes mais des concrétions de sulfate de baryum[2].

Réaction de compensation

La courbure gravitropique de certains champignons ou des arbres présentent un phénomène de compensation : après une phase de courbure, ces végétaux ont une phase de décourbure (appelée autotropisme).

Types de gravitropisme

- orthogravitropisme : orientation des organes selon l'axe (marqué par le fil à plomb) qui passe par le centre de la terre (racine : orthogravitropisme positif ; tige principale : orthogravitropisme négatif)

- plagiogravitropisme : orientation des organes avec un angle par rapport cet axe (cas particulier du diagravitropisme : orientation perpendiculaire)

- agravitropisme : pas d'orientation des organes selon cet axe[3]

Notes et références

- M. T. Morita and M. Tasaka. Gravity sensing and signaling. Current Opinion in Plant Biology,7(6) :712–718, 2004.

- Wilhelm Nultsch, Botanique générale, De Boeck Supérieur, 1998, p. 538

- William G. Hopkins, Charles-Marie Évrard, Physiologie végétale, De Boeck Supérieur, 2003 [lire en ligne], p. 399

Voir aussi

Lien interne

Lien externe

Wikimedia Foundation. 2010.