- Deuxième concile d'Éphèse

-

Le deuxième concile d’Éphèse (449) est un trait d’union entre deux conciles œcuméniques, celui qui le précéda, le premier concile d’Éphèse en 431, et celui qui le suivit, le concile de Chalcédoine en 451. Il est un épisode des grandes controverses christologiques qui agitèrent le monde chrétien, notamment au sein de l’Église Orientale du Ve siècle. En effet, après la canonisation des croyances trinitaires du concile de Nicée (325) au concile de Constantinople en 381, il restait à l’Église du Ve siècle à aller plus en profondeur dans la compréhension du dogme et à définir la nature du Christ.

En plus de montrer le foisonnement des débats religieux, cette succession de conciles est un précieux témoignage des relations complexes qui s’établirent entre les différentes autorités ecclésiastiques et entre les autorités spirituelles et temporelles (notamment l’empereur) parallèlement à l’expansion de l’Église et à l’affirmation d’une orthodoxie de plus en plus précisément définie. L’Empire byzantin était un État-église et sous le règne de Théodose II (408-450) le pouvoir impérial et l’Église formaient une structure dans laquelle le séculaire et le religieux étaient un tout[1].

Sommaire

Mise au point sur les croyances trinitaires

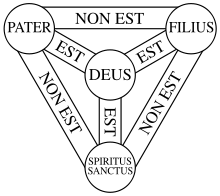

Les différentes interprétations de la Trinité qui agitèrent l’Église chrétienne du IVe siècle peuvent se résumer ainsi : y a-t-il une hiérarchie entre le Père, le Fils et le Saint Esprit ? Le statut et la nature du Fils, Jésus-Christ, était au centre des passions. Le débat consistait à définir s’il procédait du père (c'est-à-dire qu’il était de la même substance), s’il était son subordonné, son image, ou bien sa création[2]. L’interprétation qui prévalut, à Nicée (325), à Serdica (343) et à Constantinople (381) est celle de la consubstantialité ou homoousia, c'est-à-dire que rien ne doit atténuer la nature divine du fils qui est la même que celle du Père[3].

Les controverses christologiques débattues dans les conciles d’Éphèse et de Chalcédoine cherchaient à répondre à la question suivante : après son incarnation, la nature de Jésus Christ était elle divine, humaine ou une union des deux ? Cette question implique une réflexion sur la détermination du statut de Marie : est-elle Mère de l’homme (Anthropokos), Mère du Christ (Christotokos) ou Mère de Dieu (Theotokos) ?

Mise en contexte historique

Les origines du débat

Bien que les débats religieux se retrouvent dans toutes les sphères de la société chrétienne, du simple croyant aux évêques de villes plus ou moins importantes, les grands courants d’interprétation de la foi chrétienne sont associés aux noms des éminences qui les ont défendus. Dans le cas du commencement de cette controverse christologique, Nestorius et Cyrille d'Alexandrie sont les figures principales.

Nestorius

Articles détaillés : Nestorius et Nestorianisme.Nestorius, originaire d’Antioche, fut choisi par Théodose II pour être évêque de Constantinople en 428, capitale de la partie orientale de l'Empire romain, la Nouvelle Rome. Une fois cette position acquise, son interprétation christologique devint plus visible. Il défendait l’idée de la distinction de deux natures dans le Christ après l’incarnation, divine (le Fils qui partage l’essence du Père) et humaine (celui dont l’histoire est narrée dans les Évangiles et qui subit la crucifixion). Conséquemment il proposait pour Marie la dénomination « Mère de Christ », qui permettait de faire de Marie la mère de l’entité composite qu’était Jésus Christ.

Cyrille d’Alexandrie

Article détaillé : Cyrille d'Alexandrie. Cyrille d'Alexandrie

Cyrille d'Alexandrie

Parallèlement, Cyrille, le patriarche d’Alexandrie (412-444) et maitre-théologien, dénonça cette position et Nestorius comme hérétiques (deuxième lettre de Cyrille à Nestorius). Animé par une croyance sincère en sa position doctrinaire mais aussi ne résistant pas a l’idée d’asséner un coup fatal à l’autorité et au prestige de Constantinople, il se fit investir par le Pape Célestin Ier des pleins pouvoirs pour juger Nestorius qui fut condamné par un concile tenu à Alexandrie en 430[4]. Le fondement christologique de la critique de Cyrille d'Alexandrie se retrouve dans la troisième lettre de Cyrille à Nestorius explicitée en douze anathématismes[5] ; elle se verra attribué le qualificatif de monophysite ou plus tard miaphysite.

Elle consiste en l’affirmation d’une nature entièrement divine de Jésus après l’incarnation, « le Verbe issu de Dieu Père a été uni hypostatiquement à la chair et il est un seul et même Christ avec sa propre chair »[6] d’une manière ineffable et inconcevable. C'est-à-dire que le Verbe est une pleine divinité « le Christ est véritablement Dieu comme fils unique et par nature »[7], les deux natures du Christ étant unies et sublimées dans le seigneur Jésus Christ. Il découle de cette interprétation le bien-fondé de l’appellation « Mère de Dieu » pour Marie[8].

Cyrille bénéficiait de l’appui inconditionnel du Pape Célestin Ier et, au premier concile d’Éphèse, de ses envoyés de Rome. De plus, traditionnellement, les patriarches d’Alexandrie, capitale du diocèse d’Égypte, sont considérés comme ayant un statut égal à ceux d'Antioche, Éphèse et Constantinople. De là découle sans doute la certitude de Cyrille d’être habilité à sermonner d’autres patriarches, à unilatéralement convoquer des synodes, à faire condamner des membres de l’Église, et surtout à se considérer comme le miroir à l’Est de la puissance de Rome[9]. Cette attitude persista et se retrouva chez les patriarches suivants, notamment Dioscore (444-451), qui reprit le flambeau d’Alexandrie et se fit également fervent défenseur du monophysisme.

Le premier concile d’Éphèse

Article détaillé : Concile d'Éphèse.C’est à la demande de Nestorius que fut convoqué le premier concile d’Éphèse ; cependant, au sein de l’Église grecque, l’interprétation de Cyrille était plus populaire. L’empereur compta finalement parmi les rangs des partisans d’Alexandrie, sous la pression populaire et grâce au soudoiement de la cour de Constantinople par Cyrille. Le rôle de Théodose peut être souligné, puisque tout au long du concile il fut constamment informé des plaintes, accusations et tentatives de justifications des différents partis du concile auxquelles il y répondit diligemment. Il confirma la déposition du clan de Nestorius (qu’il fit renvoyer dans son monastère en Syrie), puis il dissolut le concile.

Théodose II, en raison de son implication dans le concile d’Éphèse et de ses convictions religieuses, soutint pendant la période inter-concilaire l’interprétation monophysite, tout en cherchant à établir un terrain d’entente entre les camps antiochien et alexandrin ; la « formule de réunion » (avril 433) en est le symbole[10]. Cependant, en 435, il interdit aux partisans de Nestorius de se qualifier de chrétiens[11] et étendit la sphère de domination du patriarche de Constantinople[12].

La version d’Eutychès

Le monophysisme n’est pas une doctrine homogène. Bien au contraire, il existe toute une déclinaison d’interprétations. La version d’Eutychès est une interprétation a maxima du monophysisme, c'est-à-dire qu’il proclamait non seulement « une nature dans le Verbe incarné », mais il attribuait au Verbe lui-même (c'est-à-dire à l’essence divine) la souffrance de la Passion puisque le Verbe incarné l’avait été dans une chair divine et non humaine (l’humanité du Christ n’est pas l’humanité humaine). Bien qu’elle soit extrême, la version d’Eutychès est dans la veine d’Alexandrie ce qui est, pour le peuple comme pour l’empereur, une raison suffisante de le soutenir. L’influence d’Eutychès puise également sa source dans les influences de cour. Il est réputé pour avoir obtenu le soutien de Pulchérie, sœur de Théodose II, au service de Cyrille en 431. Au début de la décennie 440, Eutychès maintint son influence sur la cour, non plus par l’intermédiaire de Pulchérie mais par celui de l’eunuque Chrysaphe (dont il était le parrain), le grand chamberlain de Théodose II, sur lequel son influence était immense[13].

Le retour de la controverse

En 448, un synode permanent se réunit à Constantinople pour examiner l’accusation portée à l’encontre d’Eutychès d’une interprétation extrême de la nature unique. Le synode le condamna et l’excommunia. Eutychès fit appel à l’empereur qui soutint son interprétation et se déclara ouvertement hostile à l’évêque Flavien de Constantinople (446-449) qui avait présidé le concile de 448.

Au même moment, l’évêque d’Antioche, Domnus (441-), Irénée de Tyr (un influent ami de Nestorius) et certains évêques d’Orient, notamment Théodoret de Cyr et Ibas d'Édesse étaient accusés de défendre la version antiochienne des deux natures malgré la décision du premier concile d’Ephèse. En effet, Théodoret était un partisan de Nestorius et il s’employa à dénoncer la doctrine de Cyrille qu’il qualifiait de douze anathématismes et de manière encore plus radicale celle d’Eutychès : « où sont ceux qui disent que Jésus a été crucifié ? Dieu ne saurait être crucifié, c’est l’homme Jésus Christ qui a été crucifié […] silence à ceux qui font souffrir la divinité[14] ! »

Eutychès, en réaction, écrit une lettre au nouveau pape, Léon (440-461), pour l’avertir du retour du nestorianisme, mais ce dernier ne soutenait pas sa vision christologique et cherchait à rasseoir la puissance papale sur les évènements de l’Est.

À Alexandrie, le successeur de Cyrille, Dioscore, s’agitait. Il voulait d’une part la destruction complète des vestiges d’une christologie des deux natures et l’acception des douze anathématismes de Cyrille ; en témoigne sa correspondance avec Domnus d’Antioche qui s’appuie largement sur les écrits de Cyrille. D’autre part il cherchait l’affirmation de la préséance de l’évêché d’Alexandrie sur Antioche et Constantinople.

Témoin et conscient de cette dangereuse agitation, Théodose II appela le 30 mars le deuxième concile d’Éphèse à se tenir le premier août 449[15].

Le deuxième concile d’Éphèse

Les circonstances et organisation

Dioscore, l’héritier de Cyrille à Alexandrie depuis 444, eut pour rôle de présider le concile. Sa quête de domination n’était un secret pour aucun des présents. Ainsi il rejetait ouvertement l’un des décrets de Constantinople (381) affirmant que les évêques ne pouvaient intervenir dans les affaires d’évêchés autre que le leur et se faisait appeler patriarche œcuménique par ses partisans, comme s’il représentait l’universalité de la doctrine chrétienne[16]. Sa tâche était de réhabiliter Eutychès et d’obtenir la déposition de Flavien.

Ce dernier avait travaillé dur auprès du Pape Léon Ier pour faire annuler le concile, déposer Eutychès et tenter de convaincre Théodose. La réponse de Léon dans son Tome à Flavien arriva cependant trop tard et était teintée du ressentiment de Léon d’avoir été informé trop tard des conclusions du synode permanent de 448. Léon écrivit également à Théodose pour l’avertir qu’il ne pensait pas un concile nécessaire. Lui-même ne s’y rendrait pas mais enverrait des représentants.

Théodoret, pour sa part, ne fut pas invité au concile alors qu’il avait précédemment été déposé de son évêché par l’empereur (448). En effet, Théodose, dans sa lettre à Dioscore pour l’organisation du concile, avait spécifié : « Nous décrétons que Théodoret l’évêque de la ville de Cyr auquel nous avons ordonné déjà de se consacrer à sa seule Église, ne vienne pas à ce concile avant que tout le saint concile une fois réuni ne décide qu’il y assiste[17]. »

En ce qui concerne le choix des évêques devant siéger au concile, un exemple simple permet d’illustrer la partialité des choix de Théodose II et de Dioscore. En effet, dans une lettre adressée à Dioscore, l’empereur lui explique : « beaucoup des très révérends archimandrites orientaux en même temps que les laïcs orthodoxes se fatiguent et luttent pour la foi orthodoxe dans plusieurs villes d’Orient contre certains évêques qui passent pour être atteints de l’impiété de Nestorius. Pour cette raison il a plu à Notre Divinité que le très pieux prêtre et archimandrite Barsoumas qui est de bon renom pour la pureté de sa vie et sa foi orthodoxe se rende à la ville d’Éphèse et y tenant la place de tous les très pieux archimandrites de l’Orient[18]. »

Ainsi sont choisis des représentants déjà tout acquis à la cause de Dioscore et d’Eutychès. D’autre part, une certain nombre de manipulations et de manœuvres furent mises en place tout au long du concile.

Le déroulement et le contenu du concile

Les actes du concile d’Éphèse sont contenus dans ceux du concile suivant. Lors de la première session, le concile de Chalcédoine revient sur les actes d’Éphèse pour les annuler[19].

En guise d’introduction à l’atmosphère du concile, il est judicieux de citer une autre lettre de Théodose II à Dioscore : « nous procurons à Ta piété autorité et présidence […] nous ne souffrons pas que ceux qui sous quelque rapport que ce soit ont tenté d’ajouter ou de soustraire quoi que ce soit à l’exposé de foi défini par les saints Pères de Nicée et après cela à Éphèse aient aucune liberté de parole au saint concile, mais nous voulons qu’ils soient sous la coupe de votre jugement, puisque c’est pour cela que nous avons décidé que le saint concile soit actuellement réuni[20]. »

Première session : 8 août

Environ 135 évêques se rencontrèrent à l’église Theotokos d’Éphèse le 8 août. Les légats du Pape, Domnus et Flavien étaient présents. Flavien s’était vu rétrogradé au cinquième rang de préséance derrière Dioscore d’Alexandrie, les représentants du Pape, Juvénal de Jérusalem et Domnus d’Antioche[21]. Or le statut de Jérusalem était très clairement inférieur à celui de Constantinople dans la tradition de l’époque, ce qui suffisait à le discréditer.

Puis une lettre fortement critique des deux natures écrite par la main de l’empereur fut lue alors que le Tome à Flavien du Pape fut passé sous silence ; ainsi, au concile de Chalcédoine, certains évêques s’écrièrent : « La lettre du très saint archevêque Léon n’a été ni reçue ni lue[22]. » Dioscore avait tous les outils en main pour affirmer l’hégémonie de l’évêché d’Alexandrie sur le reste du monde chrétien méditerranéen.

Durant cette session, les passions se déchaînèrent en soutien à Dioscore et Eutychès qui fut déclaré orthodoxe et réhabilité avec une majorité de 114 votes. Le moment de la réhabilitation d’Eutychès :

« Dioscore : Ce discours est-il à nos yeux supportable, de dire deux natures après l’incarnation ?

Le saint concile : Anathème à qui le dit.

Dioscore : Nous approuvons cette déclaration.

Le saint concile : C’est la foi des pères.

Dioscore : Votre piété dit c’est la foi des pères, mais de quelle foi s’agit-il ? Qui l’a exposée ?

Le saint concile : Eutychès[23]. »La dernière manœuvre de Dioscore consista à utiliser un extrait du précédent concile d’Éphèse pour affirmer que tout enseignement d’un credo autre que celui de Nicée était interdit : « Voulez-vous remettre sur le chantier la foi dans saints Pères ? », ce à quoi le concile répondit « Si quelqu’un remet sur le chantier, qu’il soit anathème. Si quelqu’un pousse l’élaboration, qu’il soit anathème »[24]. Ainsi la formule de Flavien concernant la double nature du Christ était en infraction. Malgré la protestation des évêques qui furent réduits au silence par une force armée, Flavien fut fait prisonnier et déclaré déchu. Il mourut peu après de ses blessures.

Deuxième session : 22 août

Cette session se déroula en l’absence des légats du Pape et de Domnus, certainement peu enclin à tomber entre les mains des forces armées de Dioscore. Théodoret, Irénée de Tyr et Domnus furent déposés. Le synode se termina par l’acceptation des douze anathématiques de Cyrille.

À l’issue de ce concile, Dioscore était considéré comme le champion de l’orthodoxie après la condamnation des figures de proue de l’école antiochienne. Alexandrie acquit le statut de ville de l’orthodoxie jusqu’à la fin du règne de Théodose II, ce qui correspondait aux attentes d’une majorité de la population chrétienne de l’Est.

Les suites du concile

Les réactions d’indignation ne tardèrent pas à s’exprimer, comme par exemple dans la lettre de Théodoret de Cyr à Léon Ier[25].

La réaction du Pape Léon

Léon Ier

Avant même le concile, le Pape Léon avait clairement exposé son point de vue dans son Tome à Flavien. Quand en plus, intrigues de cours, luttes de pouvoir et rivalités entre Patriarches et évêques et violences contre les membres de l’Église entachent la valeur du concile, le Pape Léon ne se prive pas de qualifier ce concile de « brigandage » (latrocinium). En conséquence, le Pape ne reconnut pas le concile et en excommunia les participants. Il n’eut de cesse d’essayer de convoquer un nouveau concile et faire pression sur l’empereur, mais Théodose demeura inflexible.

Au sein de l’Église

Alors que le monophysisme était reconnu pour la première fois, il fut condamné dans ses propres rangs. Au concile de Chalcédoine, alors que certains évêques demandaient une lecture des Actes conciliaires pour pouvoir juger en toute équité, beaucoup s’opposèrent à la lecture « des actes d’un synode où on avait discuté des accusations aussi infâmes et demandèrent à l’empereur Marcien une loi qu’on ne fît plus même mention du célèbre conciliabule »[26].

Le concile de Chalcédoine

Article détaillé : Concile de Chalcédoine.En 451 la politique a changé. Théodose II est mort d’une chute de cheval en 450 et sa sœur Pulchérie, qui avait été la seule à se prononcer en faveur du Pape Léon, s’était mariée au sénateur Marcien, lui-même favorable à l’interprétation papale de la double nature du Christ.

Un nouveau concile fut donc convoqué pour annuler les méfaits du concile de 449, désormais connu sous le nom de « brigandage d’Éphèse ». Le concile s’ouvrit à Chalcédoine le 8 octobre 451. La première session se consacra au procès d’Eutychès et la deuxième au procès de Dioscore.

La définition de la personne du Christ votée à Chalcédoine est celle qui est encore aujourd’hui considérée comme orthodoxe par l’Église catholique. Cette définition de Chalcédoine peut se résumer en quelques expressions techniques : le Christ est une personne, mais il possède deux natures unies entre elles « sans confusion ni changement, sans division ni séparation » ; les propriétés de chacune de ces natures restent sauves, mais appartiennent à une seule personne ou hypostase.

Cependant, mettre des mots précis sur une doctrine et la faire entériner par une assemblée d’évêques ne suffit pas à calmer les esprits. Ainsi Marcien, de par l’intransigeance de son attitude au concile de Chalcédoine, entérina de multiples divisions dans l’Église, entre l’Est et l’Ouest et à l’intérieur même de l’Église d’Orient[27].

Notes

- W. H. C. Frend, The rise of the Monophysite movement, Cambridge University Press, 1972

- André de Halleux, « “Hypostatse” et “personne” dans la foramation du dogme trinitaire », dans RHE79, 1984

- (en) The Cambridge history of Christianity, Khaled Anatolios, Discourse on the Trinity, p. 347

- Ibid. 1, p16

- A. J. Festugière, Éphèse et Chalcédoine, Actes des Conciles, Éditions Beauchesne, 1982, p. 57-68

- Ibid. 5, anathématisme 2

- Ibid. 5, anathématisme 5

- Ibid. 1, p. 18

- (en) Fergus Millar, A Greek Roman Empire, University of California Press, 2006, p. 131-138

- Dans la lettre de Cyrille « Laetantur coeli », Ép. 39, Pastrologiae Cursus Completus, Series Graeca, éd. J. P. Migne, Paris, 1857-1934

- Codex Theodosien. XVI. 5. 66.

- Ibid. 9, p. 157-167

- Ibid. 1, p. 30

- Manuscrit syriaque 14602 du British Museum, f° 97b,1

- Ibid. 1, p. 32

- Par exemple par Olympius, évêque d’Evaza au concile d’Éphese II, Mansi Collectio VI, col. 855.

- Ibid. 5, p. 684

- Ibid. 5, p. 687

- Ibid. 5, les actes d’Éphèse sont intégrés dans ceux de Chalcédoine. Pour la trame narrative, ibid. 1 ; The Cambridge history of Christianity, Constantine to 600

- Ibid. 5, p691

- Ibid. 5, p. 695

- Ibid. 5, p. 701

- Ibid. 5, p. 771

- Ibid. 5, p. 705

- Théodoret de Cyr, Correspondance, lettre 113, Éditions du Cerf, Paris.

- Labbe, Sacro Sancta Concilia, Paris, In-f°, Tome IV, Coll. 673

- Ibid. 9, p. 133

Voir aussi

Bibliographie

- Acta Conciliorum Pecu menicorum, pp 68-101 2-I-I (1933), pp 42-92 2-3-I (1935), ed Shwartz et J. Straub, Série I

- Théodoret de Cyr, Correspondance, lettre 113, Éditions du Cerf, Paris.

- Labbe, Sacro Sancta Concilia, Paris, In-f°, Tome IV, Coll. 673

- Olympius, eveque d’Evazaau concile d’Ephese II, Mansi Collectio VI, col. 855.

- Codex Theodosien. XVI. 5. 66.

- Manuscrit syriaque 14602 du Musée Britannique, f° 97b,1

- Laetantur coeli, Ep 39, Pastrologiae Cursus Completus, Series Graeca, ed. J. P. Migne, Paris, 1857-1934

- The Acts of the Council of Chalcedone, Translated with introduction and notes by Richard Price and Michael Gaddis, Volume I, Liverpool Press University

- A.-J. Festugière, OP. Actes du Concile de Chalcédoine. Sessions III-VI (La définition de la Foi), traduction française. Préface par H. Chadwick

- The Cambridge history of Christianity. Vol. 2, Constantine to c. 600 / edited by Augustine Casiday

- Frend (W.H.C.), The Rise of the Monophysite Movement, Cambridge, Cambridge University Press, 1972

- Creeds, councils and controversies : documents illustrating the history of the Church AD337-461 / edited by J. Stevenson.

- André de Halleux, “Hypostatse” et “personne” dans la formation du dogme trinitaire, RHE79, 1984

- Fergus Millar, A Greek Roman Empire, University of California Press, 2006, pp131-138

- Christopher Walter, L’iconographie des conciles dans la tradition byzantine, Paris 1970 ; idem, ‘Icons of the first Council of Nicea’, dans Pictures and languages : How the Byzantines Exploited Them, London, 2000, 166-187

- Chalcedon in Context, Church Councils 400-700, edited by Richard Price and Mary Whitby, Liverpool University Press, 2009

Liens externes

- (en) Catholic Encyclopedia, s.v. "Robber Council of Ephesus"

- (en) Robber Synod dans l'Encyclopædia Britannica (édition de 1911)

- Le pseudo-Concile d'Ephèse Le brigandage d'Epèse

Catégories :- Religion sous l'Empire byzantin

- Concile d'Éphèse

- Histoire du christianisme

- Théologie chrétienne

- Éphèse

Wikimedia Foundation. 2010.