- Chytridiomycose

-

La chytridiomycose est une maladie infectieuse fatale affectant les amphibiens (anoures, urodèles et gymnophiones)[1].

C'est une maladie émergente provoquée par le chytridiomycète Batrachochytrium dendrobatidis, qui contribue au déclin des populations d'amphibiens dans le monde entier et a apparemment déjà affecté 30% des espèces mondiales d'amphibiens[2].

Sommaire

Le champignon

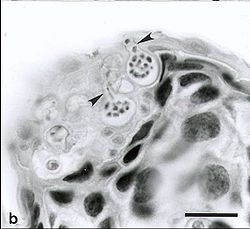

Vue microscopique des zoosporanges qui croissent au détriment des cellules cornées

Vue microscopique des zoosporanges qui croissent au détriment des cellules cornées

Batrachochytrium dendrobatidis est un champignon décomposeur du groupe des moisissures. En temps normal, il contribue à décomposer la matière organique morte (nécromasse). Il est capable de décomposer les substances cornées (kératine) de la peau des amphibiens (toute la peau chez l'adulte, et la zone buccale chez le têtard). Toutes les espèces testées s'y sont montrées vulnérables, mais quelques-unes survivent mieux à l'infection (grenouille rieuse ou grenouille taureau par exemple).

L’infection est transmise dans l’eau, par des zoospores qui colonisent la peau des amphibiens où ils forment des zoosporanges, lesquels produiront de nouveaux zoospores qui infecteront d'autres amphibiens ou d'autres parties du corps de l'animal infecté.

Le champignon ne semble pas capable de survivre très longtemps dans l’environnement, mais il peut se développer sur de la matière morte comme moisissure libre (en laboratoire, les zoosporanges survivent et restent infectieux jusqu’à sept semaines en eau douce.

Une hypothèse est que le champignon sécrète une toxine.

Symptômes de la maladie

- Les têtards peuvent porter la mycose sur la bouche, mais n'en meurent pas.

- Les amphibiens adultes touchés, dès après la métamorphose souvent, entrent dans une phase de léthargie avec souvent une desquamation de la peau (sur les pattes et le ventre surtout). Les individus de certaines espèces semblent mieux résister, mais la maladie leur est quand même généralement fatale.

Historique

La chytridiomycose a été récemment découverte en 1998 chez des grenouilles tropicales, en Australie et en Amérique centrale qui mouraient en hécatombes, avant d'être peu à peu repérée sur tous les continents. Elle s'est faite connaître par des déclins spectaculaires de population, voire des extinctions d'espèces ou de populations d'amphibiens ; en Amérique du Nord, Amérique Centrale, Amérique du Sud, et dans l'est de Australie et en Europe. Ce pathogène a par exemple été observé en Espagne (chez le crapaud accoucheur, crapaud commun, salamandre tachetée) et en plusieurs lieux en Suisse, et sur différentes espèces d’amphibiens (crapaud accoucheur, crapaud calamite, crapaud commun, grenouille verte, grenouille rieuse, grenouille de Lataste, salamandre tachetée, triton alpestre, triton palmé). Des amphibiens tués par ce champignon ont aussi été trouvés[3]). L'UICN estime qu'au rythme des 10 dernières années, cette maladie va conduire à l'extinction la plus rapide qui ait jamais eu lieu depuis que l'humanité existe, quel que soit le groupe taxonomique considéré[4].

Plusieurs théories existent quant à l'origine de ce champignon :

- il pourrait s'agir d'une mutation qui a rendu une moisissure banale très pathogène pour les amphibiens

- les amphibiens pourraient avoir subi une baisse de leur immunité suite à une exposition chronique à certains polluants (ex : pesticides présents dans l'air ou les pluies) et/ou suite à l'augmentation du taux d'UV dans l'air (induite par le trou de la couche d'ozone), ce qui les aurait rendu plus réceptifs à ce type de pathogène, lequel aurait eu plus de chance de muter et de s'adapter aux défenses immunitaires des amphibiens.

- ce champignon pourrait avoir été introduit dans différents pays via des animaux de laboratoire importés d'Afrique. La maladie a été constatée sur des spécimens de Xenopus laevis ou dactylères du Cap dès 1938[5]. Cette datation et l’origine africaine des premiers cas plaident pour cette hypothèse, d'autant que des xénopes ont été exportés en nombre dans tous les pays durant plusieurs décennies (comme test de grossesse vivants, et comme animaux de laboratoire et de musée). Des animaux échappés ou la contamination des milieux humides par des vidanges d'eau de cuves d'élevage ont ainsi pu répandre le microbe. Mais on peut aussi supposer que la maladie avait plus de chance d'être repérée dans ce type d'élevage. Une fois introduits dans différents pays, le champignon a pu être transporté par de nombreux autres moyens.

- certains auteurs[réf. nécessaire] estiment que les dérèglements climatiques pourraient avoir accru la vulnérabilité des amphibiens

Prévalence

Elle est mal connue. Des disparitions de populations entières ont été constatées dans le monde entier, mais généralement sans qu'on ait fait des analyses précises des causes du phénomène.

À l'occasion de certaines baisses de population attribuées au champignon B. dendrobatidis, on a trouvé des espèces ou groupes d'individus résistant à l'infection. Quelques populations peuvent survivre avec un faible niveau de persistance de la maladie[6].

La plupart des études en laboratoire ne rendent pas compte de la complexité des phénomènes en jeu dans les écosystèmes, ce qui rend délicate l'application de leurs conclusions sur le terrain.

La maladie

On ne connait pas à ce jour de mesure efficace pour contrôler la maladie dans la nature et chez les populations sauvages. Elle s'est diffusée très rapidement et continue à se propager. Le commerce et le tourisme international, les transfert locaux d'organismes ou d'eau (ré-empoissonnement, plantes aquatiques, escargots, tourisme nautique...) d’un plan d’eau à l’autre est à proscrire.

Certaines bactéries symbiotiques de la peau des amphibiens semblent augmenter la protection de certains d'entre eux face aux spores du champignon, mais cette piste n'a pas débouché sur des solutions permettant de lutter contre cette maladie.

Les premiers cas rapportés d'infection de Batrachochytrium . Comme cette espèce a été très largement répandue à travers le monde, elle a pu être un des vecteurs potentiel de la transmission du B. dendrobatidis. D'autres études, cependant, suggèrent que B. dendrobatidis est présent en Amérique Centrale et en Amérique du Nord depuis des décennies.[citation nécessaire]

Moyens de lutte ?

Des études en laboratoire suggèrent que le champignon supporte mal les températures élevées[7], et qu'exposer les amphibiens infectés à des températures élevées peut éliminer le champignon[8]. Ceci peut expliquer pourquoi la chytridiomycose se développe principalement sous les climats frais.

Le champignon très ubiquiste ne semble pas pouvoir être éliminé dès lors qu'il a colonisé une région. Une recommandation est d'empêcher sa dissémination en ne transportant pas d'amphibiens d'un bassin versant à un autre, en désinfectant le matériel de pêche et de navigation, etc...

Le champignon peut être tué par :

- la déshydratation (séchage complet des bottes, chaussures, matériels),

- le chauffage (5 min. à 60 °C suffisent),

- des biocides comme l'eau de Javel non diluée ou l'alcool à 70%, à ne pas répandre dans la nature car toxique pour toutes les espèces et risquant de provoquer l'apparition de souches résistantes),

- divers produits fongicides (dont le virkon par exemple, à utiliser avec précaution et en respectant les modes d'emploi)

Voir aussi

Articles connexes

Références

- Référence GISD : espèce Batrachochytrium dendrobatidis (en)

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Chytridiomycose » (voir la liste des auteurs)

- Site « Amphibian Disease Homepage » de l’University James Cook

- (en) Stuart, S. N., J. S. Chanson, et al., « Status and trends of amphibian declines and extinctions worldwide. », dans Science magazine, vol. 306, no 5702, décembre 2004, p. 1783-1786 [résumé]

- [PDF](fr)La chytridiomycose ; Une redoutable mycose touchant les amphibiens(Centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse ; KARCH)

- (en)Newsletter de l'ACAP/UICN

- Weldon C, du Preez LH, Hyatt AD, Muller R, Spears R. ; Origin of the amphibian chytrid fungus ; Emerg Infect Dis. 2004 Dec;10(12):2100-5.

- (en) Retallick, R. W. R., H. McCallum, et al., « Endemic Infection of the Amphibian Chytrid Fungus in a Frog Community Post-Decline. », dans PLoS Biology, vol. 2, no 11, 2004, p. e351 [texte intégral]

- (en) Berger, L., R. Speare, et al., « Effect of season and temperature on mortality in amphibians due to chytridiomycosis. », dans Australian Veterinary Journal, vol. 82, 2004, p. 31-36 [texte intégral]

- (en) Woodhams, D. C., R. A. Alford, et al., « Emerging disease of amphibians cured by elevated body temperature. », dans Diseases of aquatic organisms, vol. 55, no 1, 2003, p. 65-67 (ISSN 0177-5103) [résumé]

Liens externes

Généralités sur la maladie

- [PDF](fr) Tony Dejean, Claude Miaud et Martin Ouellet, « La chytridiomycose : une maladie émergente des amphibiens », dans Bull. Soc. Herp. Fr., Société Herpétologique de France, no 134, 2010, p. 27-46 [texte intégral (page consultée le 8 février 2011)]

- (en)Speare Rick, « AMPHIBIAN CHYTRIDIOMYCOSIS », Welcome to the Amphibian Diseases Home Page, de l'Université James Cook, 21 avr53 2005

- (en) Amphibian chytridiomycosis at Amphibian Diseases Home Page

Historique

Moyens de lutte et recommandations

- (fr) Protocole d’hygiène pour limiter la dissémination de la Chytridiomycose lors d’interventions sur le terrain

- (en) Recommandations pour ceux qui trouvent des amphibiens morts (en anglais)

- (en) Main preventative management strategies for the Chytrid fungus

- (en) 'Amphibian Ark' aims to save frogs from fungus

Catégorie :- Infection mycosique

Wikimedia Foundation. 2010.