- Chemin (passage)

-

Pour les articles homonymes, voir Chemin.

Pour les articles homonymes, voir Chemin.Un chemin est un passage de circulation humaine ou animale. Une telle voie peut être pavée ou directement sur le sol. Les chemins forestiers sont parfois appelés layons quand il s'agit de chemins droits d'exploitation ou d'entretien sylvicole. Le code forestier belge définit le chemin comme toute « voie ouverte à la circulation du public, en terre ou empierrée, plus large qu’un sentier, qui n’est pas aménagée pour la circulation des véhicules en général »[1].

Sommaire

Histoire des chemins

Le chemin de l'école - Albert Anker 1872

Le chemin de l'école - Albert Anker 1872

Pour les tracer, on utilise en priorité les chemins des crêtes où l'eau ruisselle plus facilement. Les premières armées les tracent pour observer l'horizon plus facilement. Les chariots exigent des chemins sans pentes fortes – les cheravoies – que le ruissellement creuse, formant des (x)havées, en wallon liégeois:havêye. La propriété du territoire étant fort divisée, l'entretien de ces grands chemins est quasi anarchique. Enfin, les barrières de péage se multipliant, la cupidité humaine s’organise très vite pour les contourner.

Alors que les routes pavées étaient encore relativement rares en Europe, les chemins, stratégiques, ont partout fait l'objet d'Us et coutumes pour leur entretien et les servitudes.

Près de Saint-Omer, dans le Nord de la France, on pouvait payer ses impôts en cailloux (silex) extrait de carrières qu'on apportait pour boucher les trous de routes ou chemins[2].

Un nom suivant la taille

La taille des chemins était souvent réglementée ou très normée. Ce fait est connu pour les voies romaines, mais - à titre d'exemple[3]- un document ("record" du 19 décembre 1462) donne en Belgique une nomenclature des chemins, sentiers, ruelles, etc. ;

- Le chemin royal (reliant deux villes) devait mesurer deux verges de largeur et censé être entretenu par les princes[4].

Dans la Principauté de Liège distingue le chemin royal qui a une largeur de 32 pieds, (9,60 m) par opposition à:

-

- vôye, (voie en wallon liégeois) de 16 pieds,

- rouwale, (ruelle) de 8 pieds

- pazai, (sentier) de 4 pieds.

Dans la vie courante, beaucoup de voies, vôyes, chemins, ruelles et sentiers, pazès, prennent soit des appellations locales suivant leur situation et le nom du lieu-dit traversé, soit le nom de la ou des directions des lieux-dits. Les pazès, sentiers, ou passages exigés par les servitudes, sont nombreux dans les régions de bocagères de petites propriétés, cloisonnées par d'innombrables clôtures.

- les « caches des bois et charières » allant au bois, devaient mesurer une verge de large

- les autres charières, chemins des chariots dans les villages ou reliant deux chemins devaient mesurer une demi-verge ;

- les « chevaulchoires » quatre pieds, en wallon liégeois un pazai.

- et les « piedsentes » deux pieds.

Un nom suivant l'usage

- cheravoie, en wallon liégeois tchèråvôye

La voie charale était une voie sinueuse employée par les charrettes pour faciliter l'ascension des chevaux, souvent en opposition avec un thièr, chemin escarpé, mais plus direct. ([4])

- herdavoie, en wallon liégeois hèdåvôye

La voie herdale désignait un chemin utilisé par la harde, le troupeau communal. C'était souvent un chemin creux pour faciliter la «canalisation» du troupeau. ([4])

Un Nom suivant la suivantl'évolution

- thièr en wallon liégeois tchèr

Thièr du latin : termen, est un ancien terme venu du français régional , qui désigne un versant de colline à pente accentuée, une côte assez raide sur le trajet d'un chemin ou chemin escarpé. ([5]). Il était souvent doublé par une voie charale.

- (x)havées, en wallon liégeois:havêye

Chemin creux, mot dérivé de haver, les chemins que le ruissellement creuse forment des (x)havées. Le x devant le h est une ancienne graphie qui montre qu'on devait prononcer le h.

Dans tous les pays de nombreux sentiers et chemins parfois très anciens (Chemins médiévaux qui pour certains dataient peut-être de la préhistoire) ont disparu avec l'extension de l'agriculture intensive (et en France principalement à cause des remembrements).

Certains chemins peuvent faire partie des voies vertes du réseau européen des véloroutes et voies vertes

Les chemins et le droit

Les chemins en droit français

Chemins vicinaux

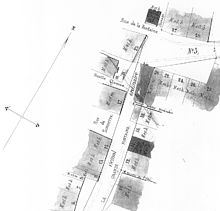

Commune de Réville (Meuse). Chemins vicinaux ordinaires. Plan d'alignement des traverses. Service vicinal de l'arrondissement de Montmédy, juillet 1884.

Commune de Réville (Meuse). Chemins vicinaux ordinaires. Plan d'alignement des traverses. Service vicinal de l'arrondissement de Montmédy, juillet 1884.

- Gaston Monsarrat, 1922 : Les chemins vicinaux Direction des publications administratives : Bibliothèque municipale et rurale, Paris. XXI-609 p. ; 23 cm

Chemins ruraux

- Gaston Monsarrat, 1955 : Les chemins ruraux, publics et privés Direction des publications administratives, Paris. XXXI-514 p. ; 21 cm

Les chemins en droit belge

Chemins vicinaux

Article détaillé : Atlas des chemins vicinaux.Notes et références

- Décret promulguant le nouveau code forestier (du 15 juillet 2008)

- "Le Plateau d'Helfaut, SOS Nature, Défense des milieux humides, 1987

- Document sur l'histoire de Leernes, d'après Alphonse Gosseries

- Moutschen J-Ph.& all, Visages d'Olne, 2006

- Haust J., Dictionnaire Wallon liégeois, 1933

Voir aussi

Liens internes

Galerie

Érosion et dévégétalisation due au surpiétinement, ici sur le « Gregory Bald Trail » dans les Great Smoky Mountains, chemin parallèle à la frontière du Tennessee en Caroline du Nord (États-Unis)

Érosion et dévégétalisation due au surpiétinement, ici sur le « Gregory Bald Trail » dans les Great Smoky Mountains, chemin parallèle à la frontière du Tennessee en Caroline du Nord (États-Unis)

Chemin forestier ; dans les zones sauvages, sinueux, il est ou a parfois été formé par les grands animaux, laissant une impression de naturalité. Les chemins sylvicoles, rectilignes, sont nommés « layons »

Chemin forestier ; dans les zones sauvages, sinueux, il est ou a parfois été formé par les grands animaux, laissant une impression de naturalité. Les chemins sylvicoles, rectilignes, sont nommés « layons »

« Chemin de crête », vers le Halserspitz (point culminant du Tyrol à 1862 m). Noter l'impact sur la végétation

« Chemin de crête », vers le Halserspitz (point culminant du Tyrol à 1862 m). Noter l'impact sur la végétation Catégories :

Catégories :- Axe de communication

- Sentier de randonnée

Wikimedia Foundation. 2010.