- Theodor Wilhelm Engelmann

-

Theodor Wilhelm Engelmann (né le 14 novembre 1843 à Leipzig; † 20 mai 1909 à Berlin) est un physiologiste allemand qui a joué un rôle décisif dans l’analyse des mécanismes de la contraction musculaire et de la photosynthèse.

Sommaire

Biographie

Engelmann fréquenta d'abord la Thomasschule zu Leipzig[1] puis étudia la médecine et les sciences naturelles à l’Université d'Iéna auprès de Carl Gegenbaur (1861) ; il poursuivit entre les Université de Heidelberg, de Göttingen et de Leipzig.

Il reçut son diplôme de docteur en médecine en 1867 d'Albert von Bezold et la même année devint l’assistant de Franciscus Cornelis Donders, dont il prit la succession à la chaire de physiologie de l’Université d'Utrecht en 1888. De 1897 à 1908, il enseigna la physiologie à l’Université Humboldt de Berlin (en tant que successeur d’Emil Heinrich Du Bois-Reymond) et y dirigea l'Institut de Physiologie.

Il se rendit célèbre par ses expériences sur la photosynthèse et sur la contraction musculaire. Pour en faciliter l'étude, il mit au point un modèle de tissu musculaire, qui lui permit de formuler en 1895 la « loi de la conservation du cycle de stimulus physiologique » où apparaît pour la première fois le terme d’extrasystole (pour distinguer l’atriale de la ventriculaire) devançant de quelques années les premiers électrocardiogrammes[2]. Il a inventé deux appareils : le flimmermühle (un compteur) et la flimmeruhr (un chronomètre), pour mesurer l'activité des flagelles des protozoaires[3].

Il fut élu à l’Académie des Lynx. Après la mort en couches de sa première femme, Marie, il se remaria avec la pianiste Emma Vick (1853 -1940)[4]. Il fut l'ami de Johannes Brahms, qui lui dédia une œuvre, la 67e [5] et de Theodor Billroth.

Diabétique, il mourut d'une attaque d'hypoglycémie en 1909[6].

Le Syndrome de Camurati-Engelmann porte son nom, ainsi que l'expérience d'Engelmann mettant en évidence la non-absorption de la lumière de couleur verte par la chlorophylle.

Contributions scientifiques

L'apport le plus considérable d'Engelman à la physiologie moderne est le fruit de ses recherches des années 1873–1897, consacrées aux contractions des muscles striés. Par l'étude des stries visibles des fibres musculaires, il fit la remarque que les stries anisotropes s'étendent au cours de la contraction, tandis que le volume des stries isotropes décroît : il en déduisit que c'est l'intéraction entre ces deux familles de stries qui rend possible la contraction musculaire.

Par la dissection de grenouilles, il établit en 1875 que les contractions du cœur sont spontanées et non déclenchées par un stimulus nerveux comme on le croyait jusque-là.

Enfin Engelmann effectua trois expériences cruciales relatives à la photosynthèse :

- en 1881, observant le mouvement des bactéries vers les chloroplastes dans un filament d’ algues spirogyres, Engelmann supposa que les bactéries se déplaçaient en réponse à l'émission d'oxygène par les chloroplastes des algues stimulés par la photosynthèse : c'est la première observation attestée d’aérotaxie positive sur des bactéries.

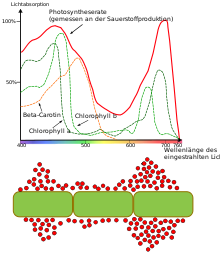

- En 1882, il réalisa sa première expérience sur les raies actives du spectre lumineux, avec un instrument conçu et fabriqué par Carl Zeiss. Ce microscope adapté comportait un prisme capable de focaliser un rayonnement de plage chromatique contrôlée sur une lame mince. Il permettait aussi de filtrer et de mesurer différentes longueurs d'onde de la lumière, ce qui en fait un « micro-spectroscope ». Engelmann se servit de cet appareil pour irradier un filament de cladophores (algues non-spirogyres) avec de la lumière blanche, exposant les différentes sections du filament à des couleurs différentes. Il introduisit des bactéries aérobies B. termo pour voir où elles s'amassaient, et ainsi disposer d'un détecteur de sources de dioxygène[7]. Les bactéries s'amassaient autour des chloroplastes éclairés avec la lumière rouge ou bleue. Engelmann parvint ainsi à établir que la photosynthèse dépend fondamentalement de la présence de ces longueurs d'onde. Avec le recul, on sait que cette expérience a été biaisée car Engelmann s'est servi de la lumière solaire comme source lumineuse, or le Soleil (comme les étoiles en général) n'émet pas sur toutes les longueurs d'onde avec la même intensité. Toutefois, l'analyse ultérieure des pigments végétaux a démontré que ses conclusions étaient valides[8].

- L'année suivante, Engelmann découvrit que les cyanobactéries utilisent les ultraviolets de la même façon[9].

Œuvres

- Zur Naturgeschichte der Infusionstheorie. Leipzig: Engelmann, 1862

- Über den Ursprung der Muskelkraft. Leipzig: Engelmann, 1892

Liens externes

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Theodor Wilhelm Engelmann » (voir la liste des auteurs)

- (de) Bibliographie sur le portail de la DNB

- (de) Pagel Dictionnaire biographique des médecins illustres (1901)

- (en) Biographie et sources numérisées avec le Laboratoire Virtuel du Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte

Notes et références

- Richard Sachse, Karl Ramshorn, Reinhart Herz: Die Lehrer der Thomasschule zu Leipzig 1832–1912. Die Abiturienten der Thomasschule zu Leipzig 1845–1912. B. G. Teubner Verlag, Leipzig 1912, S. 38.

- Berndt Lüderitz, Profiles in Cardiac Pacing and Electrophysiology, Wiley-Blackwell, 2005 (ISBN 1-40513-116-2), p. 31

- Luciano Sterpellone, I protagonisti della medicina, Piccin, 1983 (ISBN 8-82990-037-4), p. 110

- Bengt Ljunggren, The Nobel Prize in medicine and the Karolinska Institute: the story of Axel Key and Alfred Nobel, 2002 (ISBN 3-80557-297-2), p. 173

- Johannes Brahms, Johannes Brahms: The Herzogenberg Correspondence, 1909, p. 26

- Karl Ed Rothschuh, History of physiology p. 342, R. E. Krieger Pub. Co, 1973

- Quatre ans plus tard, Hauser devait montrer que B. termo était un taxon incorrect ; qu'il ne s'agissait pas d'une, mais de trois espèces distinctes de bactéries du genre Proteus : cf. à ce sujet M.V. Ball, Essentials of Bacteriology, 1914 (réimpr. 7), p. 147

- T.W. Engelmann, « Über Sauerstoffausscheidung von Pflanzenzellen im Mikrospectrum », dans Bot. Zeit., vol. 40, 1882, p. 419–426

- T.W. Engelmann, « Ein Beitrag zur vergleichenden Physiologie des Licht- und Farbensinnes », dans Pflüg. Arch. Eur. J. Phys., vol. 30, no 1, décembre 1883, p. 95–124 [lien DOI]

Catégories :- Naissance en 1843

- Naissance à Leipzig

- Médecin allemand

- Physiologiste allemand

- Université de Berlin

- Professeur allemand

- Décès en 1909

- Étudiant de l'université de Heidelberg

Wikimedia Foundation. 2010.