- Tiangong 1

-

Tiangong 1 (chinois: 天宫一号; pinyin: Tiāngōng yīhào; littéralement « Palais céleste 1 ») est le premier exemplaire d'une station spatiale développée par l'agence spatiale chinoise CNSA. Placée en orbite basse sans équipage le 29 septembre 2011[1], elle doit recevoir la visite de plusieurs vaisseaux de type Shenzhou au cours de son séjour dans l'espace, limité à deux ans.

Tiangong 1 doit permettre de valider la technique du rendez-vous spatial automatique, mettre au point les composants d'une station spatiale et expérimenter le séjour d'un équipage. Tiangong 1 est une station de petite taille (8,5 tonnes), comparée à ses homologues russes et américains. Sa taille réduite ainsi que l'absence d'un deuxième système d'amarrage n'autorise que des missions habitées de courte durée. Trois missions Shenzhou doivent lui rendre visite sur la période 2011-2013, dont la première sans équipage est programmée en novembre 2011.

Selon les informations fournies par l'agence spatiale chinoise, deux autres exemplaires de ce modèle de station, Tiangong 2 et Tiangong 3, modifiés pour permettre des séjours plus longs, doivent être lancés au cours de cette décennie. La série Tiangong doit être suivie, à l'horizon 2020, par une station spatiale beaucoup plus ambitieuse, comprenant trois modules de plus de 20 tonnes, dont le lancement est conditionné par la mise au point du nouveau lanceur lourd chinois Longue Marche 5.

Sommaire

Caractéristiques techniques

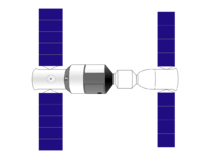

La station spatiale Tiangong 1 a la forme d'un cylindre d'une longueur de 10,4 mètres et d'un diamètre maximal de 2,8 mètres divisé en deux composants : le module de service de diamètre réduit est dédié à la production d'énergie et à la propulsion et le module orbital, pressurisé, est à la fois lieu de vie et de travail. Cette architecture s'inspire de celle de la première station spatiale russe Saliout mais à une échelle réduite car le lanceur chinois le plus puissant (Longue Marche 2F) ne permet de lancer que les 8,4 tonnes de la station soit la moitié de la première station soviétique Saliout (18,5 tonnes)[2].

Sur ces 8,4 tonnes, le module de service représente 3,5 tonnes. Ce dernier dérive du module de service du vaisseau Shenzhou. Il comprend les réservoirs de carburant, d'oxygène et d'eau qui permettent à un équipage de 3 personnes de séjourner durant 15 jours. Ce module comprend également les quatre moteurs-fusées de 419 Newton de poussée qui permettent d'effectuer les corrections de trajectoire ainsi que 36 petits propulseurs utilisés pour le contrôle d'attitude. Deux panneaux solaires fixés sur le module de service fournissent l'énergie à la station ; l'envergure de la station passe à 17 mètres après le déploiement de ces panneaux[2].

Le module orbital est par contre un nouveau développement. Il est doté d'un unique port d'amarrage de type APAS inspiré du système russe et situé à son extrémité dans le prolongement de l'axe du cylindre. L'espace habitable est d'environ 15 m³. L'absence d'un deuxième système d'amarrage ne permet pas le ravitaillement par un vaisseau cargo ou le relais d'un équipage par un autre. La station dispose d'un système de support vie qui permet le séjour d'un équipage mais l'absence de système de recyclage de l'oxygène et de l'eau ainsi que l'impossibilité de faire accoster un vaisseau de ravitaillement limite la durée des séjours. La charge utile de la station comprend une caméra infrarouge de 600 mm de diamètre qui doit être utilisée pour l'observation de la Terre[2].

Historique du développement

Dès le début des années 1970, les autorités chinois jettent les grandes lignes d'un programme spatial habité incluant le lancement d'une station spatiale. Mais ce n'est qu'en 1992, après la disparition des obstacles politiques et économiques que le programme spatial habité chinois, baptisé Projet 921, peut se concrétiser. La première phase du programme consiste à mettre au point les vols habités à bord du vaisseau spatial Shenzhou. Après une série de sept vols sans échec, la deuxième phase du programme dédiée au développement d'une station spatiale est lancée.

Le site officiel du bureau d'études en charge de la conception des vols habités donne en 2008 une très brève description[3] de Tiangong 1 ainsi que de Tiangong 2 et Tiangong 3, deux laboratoires spatiaux qui doivent succéder à Tiangong 1 avant 2015. Une maquette de la station spatiale est dévoilée au cours du programme de célébration du Nouvel An chinois, le 25 janvier 2009, sur la chaîne de télévision CCT[4].

Déroulement de la mission de Tiangong 1

Tiangong 1 est lancée le 29 septembre 2011, sans équipage à bord, par une fusée Longue Marche 2F depuis le Centre spatial de Jiuquan situé dans le désert de Gobi au nord-est de la Chine ; cette base est utilisée pour tous les vols du programme spatial habité chinois[1]. La station est placée par son lanceur sur une orbite basse de 335 x 353 km avec une inclinaison de 42,8°. Sa durée de vie opérationnelle est de deux ans.

Un premier test de rendez-vous spatial et d'amarrage a lieu le 2 novembre à 17h38 GMT avec le vaisseau Shenzhou 8 lancé sans équipage deux jours plus tôt ; l'amarrage est piloté depuis le sol. Deux autres rendez-vous sont planifiés : Shenzhou 9 qui emporte 3 taïkonautes doit s'amarrer à la station en 2012 et son équipage doit effectuer un séjour de 2 semaines ; le vol du troisième vaisseau visiteur, Shenzhou 10, est planifié fin 2012/début 2013 et pourrait selon certaines rumeurs emporter la première chinoise à aller dans l'espace.

La suite du programme Tiangong

Selon les informations fournies par l'agence spatiale chinoise, deux autres exemplaires de ce modèle de station, Tiangong 2 et Tiangong 3, modifiés pour permettre des séjours prolongés et ravitaillés par cargo spatial, doivent être lancés au cours des années suivantes. Tiangong 3 doit, en particulier, disposer d'un deuxième système d'amarrage qui lui permettra d'être ravitaillé par un vaisseau cargo ; ce dernier sera, selon les plans chinois, une version dérivée du module Tiangong. Tiangong 3 plus lourd (13 tonnes) doit être placé en orbite par un lanceur Longue Marche 7 en cours de développement. La série Tiangong doit être suivie à l'horizon 2020 par une véritable station spatiale de 60 tonnes comprenant trois modules de plus de 20 tonnes dont le lancement est conditionné par la mise au point du nouveau lanceur lourd chinois Longue Marche 5[2],[5].

Notes et références

- (fr) Rémy Decourt, « La Chine lance avec succès son premier module orbital », futura-sciences, 30 septembre 2011.

- (de) Daniel Maurat & Günther Glatzel, « China startet erste eigene Raumstation », Raumfahrer.net, 29 septembre 2011.

- (en) « Future plan of space laboratory system », China Manned Space Engineering, 28 août 2008.

- (zh) « 天宫一号"空间站已进入初样研制阶段(图) », CCTV, 25 janvier 2009.

- (en) Leonard David, « China Details Ambitious Space Station Goals », Space.com, 7 mars 2011.

Voir aussi

Articles connexes

Lien externe

- (en) « Piloted-Tiangong-1 Space Lab », Globalsecurity.org

Wikimedia Foundation. 2010.