- Histoire de l'homme occidental

-

L’histoire de l’homme occidental est l’étude des faits qui concernent l’identité culturelle de l’homme occidental à travers son histoire. Elle évacue toute composante événementielle dans le but d’illustrer comment ce dernier a évolué dans ses façons de penser et de vivre au quotidien, dans ses croyances et ses pratiques[1]. L'histoire de l'homme occidental se cadre dans l'approche de l'histoire culturelle, ou plutôt de l'histoire des mentalités, cette troisième génération de l'École des Annales aussi parfois appelée nouvelle histoire[2]. Pour ce faire, une division temporelle structurée autour d'époques historiques communément admises est nécessaire, ces dernières étant l’Antiquité grecque puis romaine, le Moyen Âge – Haut et Bas – puis l'époque moderne[3].

L’histoire de l’homme occidental se concentre sur des facteurs qui, dans sa vie, structurent son identité : son éducation, sa participation à la vie politique, sa religion, les façons et le sens qu’il donne à la guerre, la manière dont il parvient à satisfaire ses besoins en produisant, échangeant et consommant, sa vie domestique, sa vie publique et, surtout, sa conception de la vie bonne, du bien et du mal.

L’homme grec

Ruines du temple d'Apollon à Delphes, qui comportait "connais-toi toi-même" sur son fronton.

Ruines du temple d'Apollon à Delphes, qui comportait "connais-toi toi-même" sur son fronton.

Comprendre l’homme grec nécessite, comme le souligne Vernant[4], « un style de présence au monde et de présence à soi que nous ne pouvons pas saisir sans un sérieux effort de distanciation méthodique, exigeant une véritable restitution archéologique[5] ». Simon cité par Vernant parle ici du concept de la vision chez l’homme grec, ou plutôt de son rapport à la connaissance, car vision et savoir sont deux formes verbales d’un même terme[6]. En apercevant le « connais-toi toi-même » à Delphes, le Grec n’allait pas procéder à une introspection individuelle; il allait reconnaître ses limites de mortel, inférieur aux dieux. C’est que l’identité grecque se constitue à travers l’autre, par son regard, dans l’ordre social, dans la communauté et dans l’ordre cosmique du divin[7]. Ces fondements identitaires aboutissent nécessairement à une éthique de la honte et de l’honneur, si constitutifs de l’homme grec, plutôt qu’à une morale de la faute et du devoir[7]. Il est assoiffé d’excellence et la reconnaissance est son gouvernail[8].

Devenir grec

«Quel est l’être à une seule voix qui marche tantôt à deux pattes, tantôt à trois, tantôt à quatre? » En répondant « l’homme », Œdipe avait résolu l’énigme du Sphinx qui illustre merveilleusement les trois âges de l’existence grecque. Les quatre pattes, symbolisant l’enfance, représentent le stade naturel[9]. Le stade pleinement humain est le stade culturel auquel parvient l’enfant qui aura surmonté un accouchement difficile, une alimentation souvent inappropriée et une mauvaise hygiène et qui aura une constitution normale, de sexe masculin et des parents citoyens ne l’ayant pas exposé[10]. Il va sans dire que les femmes étaient (en majorité) exclues du processus d’épanouissement culturel, politique et guerrier[11].

L’enfant devenait homme et citoyen, chez les Spartiates, à la fin d’un très long parcours[12]. Dès sept ans, son éducation, ou plus exactement son élevage, commençait alors qu’il était regroupé dans un agélai (troupeau à guider). On le soumettait à un entraînement par discipline où on lui inculquait obéissance et combativité. Sa tête était rasée, il avait les pieds nus, qu’un vêtement par saison et dormait directement sur des paillasses de roseaux. Peu nourri – il devait voler de la nourriture sans se faire prendre – on l’obligeait à s’exercer nu sous le soleil brûlant[13]. Un homme libre éduquait le troupeau en offrant récompenses et punitions et en organisant des compétitions pour dégager l’élite. On y enseignait la musique, le chant, la danse, les exercices gymnastiques ainsi qu’un minimum de lecture et d’écriture. Des batailles fictives étaient organisées. La cryptie était pratiquée par les élites et consistait à déposer le jeune Spartiate en plein air, seul, sans vêtements ni vivres et ne devant pas se faire voir le jour. Comme l’évoque Pierre Vidal-Naquet[14], la cryptie était l’exact opposé de l’hoplite, faisant partie d’un rite de passage nécessaire à l’intégration dans la vie guerrière. Toutefois, les détails entourant la cryptie sont contestés et débattus parmi les universitaires.

Coupe de Douris.

Coupe de Douris.

Chez les Athéniens, l’initiation à la vie d’homme commençait bien plus tard[15],[16]. À compter de douze ans, le jeune Athénien pouvait commencer à fréquenter le gymnase sous la direction du pédotribe. Il s’exerçait intensément et nu (au moins à partir de la période classique)[17] à diverses disciplines : course, lancer, pancrace, lutte, saut, etc. Les relations homosexuelles, tout comme à Sparte, en Crête ou à Thèbes, se pratiquaient normalement entre un homme plus âgé et un adolescent imberbe. Le rôle actif, associé à la masculinité, au rang social et au monde de l’adulte était réservé au pédéraste tandis que le rôle passif appartenait au jeune éromène[18]. Ces relations particulières – pour préserver la dignité de l’adolescent, il n’y avait pas de pénétration, mais un coït intercrual[19] – avaient un caractère pédagogique et on les effectuait sûrement en public, au gymnase[20].

Joueur d'aulos, lécythe attique à fond blanc, v. 480 av. J.-C., musée archéologique régional de Palerme

Joueur d'aulos, lécythe attique à fond blanc, v. 480 av. J.-C., musée archéologique régional de Palerme

L’instruction intellectuelle avait lieu au didaskalion, école où on devait payer, à la faveur de l’aristocratie, pour recevoir une instruction. On y apprenait à lire et à écrire en compagnie d’un esclave par enfant, le pédagogue, qui accompagnait et surveillait en tout temps le jeune. On apprenait par cœur Homère qui fut « toujours considéré comme un réservoir de valeurs et comme un point de repère sans égal fournissant des modèles de conduite[21] ». Les mathématiques étaient rares, mais les compétitions de lecture et de récitations étaient fréquentes, surtout à la période hellénistique. On y apprenait aussi la musique et le chant, deux disciplines d’importance capitale. Puis à dix-huit ans venait le temps de l’Éphébie, sorte de service militaire obligatoire de deux ans. Cette pratique, comme celle des didaskalion, était décelable dans une centaine de cités. Les éphèbes étaient instruits par deux pédotribes, un maître d’armes, un professeur de tir à l’arc, un de javelot et un dernier de catapulte. Suite à leur participation à la fête d’Artémis, ils recevaient de la cité une lance et un bouclier. Ils étaient maintenant hommes[22].

Le citoyen grec

Être citoyen à Athènes, c’était être né de père citoyen et de mère fille de citoyen, être libre et être un homme adulte[23]. À l’époque classique, il y avait à Athènes un citoyen pour quatre esclaves donc 120 000 esclaves pour 30 000 citoyens environ[24]. Le reste de la population était composé de femmes, d’enfants et de métèques. Le citoyen était également guerrier : il a longtemps dû s’armer à ses frais, excluant de la citoyenneté les indigents. Les guerres médiques contre les Perses et la nécessité d’une marine solide firent que les thètes, composant une bonne moitié du corps civique[25], devinrent citoyens malgré leur statut inférieur. L’empire maritime qui en découlait allait favoriser grandement l’élargissement de la démocratie. Les citoyens aisés finançaient pour une bonne part la cité : la construction de bateaux, les nombreuses fêtes et le théâtre vivaient de l’argent des riches qui donnaient aussi parfois nourriture et vêtements aux habitants de leur dème afin de s’attirer leur sympathie (tel fut le cas de Clisthène ou de Périclès). La « liturgie » leur était parfois exigée, cette contribution substantielle, plus ou moins spontanée. Arthur Rosenberg compare ces riches à une véritable vache à lait : « Le prolétaire athénien n’avait rien contre le fait qu’un fabricant, un commerçant ou un armateur gagnât le plus d’argent possible à l’étranger ; il aurait une somme d’autant plus grande à payer à l’État[26]. »

Toutefois, cette citoyenneté agrandie, bien qu’elle faisait l’affaire des démocrates, rendait furieuse les oligarques qui souhaitaient revenir à un élitisme oligarchique à la spartiate. Ils réussiront leur coup en 411 et en 404, mais jusqu’aux invasions macédoniennes, Athènes sera avant tout une démocratie.

De cette démocratie hors norme ou simplement de leur organisation politique en cité, ils étaient fiers. Les barbares des régions froides étaient courageux, mais dépourvus d’intelligence. Ils étaient libres, mais inaptes à s’organiser politiquement et à dominer les peuples environnants. L’opposé est vrai des barbares d’Asie, dotés d’une grande intelligence, mais dénué courage. Au milieu se trouvaient les Grecs, courageux et intelligents, forts et bien organisés. La démocratie entretenait, comme l’explique Canfora, une conception personnelle de l’État parce qu’elle était la somme de ses citoyens et parce que ses revenus étaient les revenus des individus qui le formaient. Thucydide qui cite Nicias l’exprime ainsi : « Ce sont les hommes qui font les villes et non les remparts ni les vaisseaux vides de défenseurs[27] ». Cette définition de la cité avait pour conséquence l’érection d’anti-États réclamant l’unique statut de cité légitime fondée sur une « constitution des ancêtres[28] ». La vision d’une cité où le dèmos était tout a aussi eu pour effet la notion de progrès, s’exprimant le mieux par l’évolution rapide des lois.

L’objectif n’est pas l’atteinte d’une tradition immémoriale, mais la recherche du bien et du juste, donnant du poids au résultat de leurs délibérations : « Les Grecs s’enorgueillissaient de n’avoir qu’un seul maître : la loi[29] ». Cette facette du politique grec, qui entretient d’étroites relations avec la rationalité, est unique et fonde la perception linéaire du progrès si cher à l’Occident.

Les privilèges de la citoyenneté sont harmonieusement équilibrés par les devoirs publics. En plus de participer à l’Assemblée, l’Ecclésia, tous les dix jours, il peut être tiré au sort pour faire partie de la Boulè, le conseil exécutif qui assure la conduite des affaires courantes ou il peut encore être tiré au sort pour être membre de l’Héliée, le tribunal populaire[30]. À cela s’ajoutent les pratiques religieuses, les cérémonies, les banquets et les fêtes, mais surtout le devoir le plus honorable et le plus grand : la guerre.

Le Grec et la guerre

La guerre est, avec la politique, l’unique sujet de préoccupation des historiens grecs et avec raison : l’Athènes classique est en guerre plus de deux ans sur trois et la paix ne dure jamais plus de dix ans. Les citoyens ont l’obligation d’être disponibles pour combattre de 19 ans à 49 ans et jusqu’à 59 ans pour la réserve. L’excellence du guerrier est proportionnelle au courage dont il fait preuve sur le champ de bataille ainsi qu’à son contrôle. On considère la mort au combat comme étant honorable, digne, voire belle. Cela ne signifie pas que l’homme grec est un animal sauvage, un barbare qui combat illégitimement. Au contraire, il répugne la guerre civile, analogue à un conflit familial, et il croit en théorie à de stricts principes de la guerre juste que sont la déclaration de la guerre, l’exécution des sacrifices appropriés, le respect des lieux et des personnes ainsi que des actes, la permission au vaincu de relever ses morts et, dans une certaine mesure, l’abstention de cruautés gratuites. On répugnait au moins dans la période archaïque l’action à distance, surtout celle des archers. À partir de la guerre du Péloponnèse, l’usage des peltastes armés d’un javelot et d’un léger bouclier sera nettement plus répandu et accepté dans de nombreuses circonstances.

Les charges militaires étaient inséparables de la citoyenneté et proportionnelles au statut. Les grands centres de décision se concentraient entre quelques mains au sommet de la hiérarchie sociale, politique et économique. Le grand maître n’était nul autre que le Stratège.

Si Athènes est de réputation et de fait belliqueux, il est malavisé de croire que les mille cités grecques se battaient à son rythme. L’histoire qui nous est surtout parvenue est celle des grandes puissances impérialistes, nécessairement combatives, tandis que la plupart des cités États ne se battaient que rarement et de façon limitée, et moins encore pendant la période archaïque que classique. L’attitude de l’homme grec envers la paix diffère aussi de ce que l’on peut s’attendre d’un peuple en guerre le deux tiers de son temps. Dans plusieurs textes comme ceux d’Aristote ou même d’Homère, la paix est louangée et associée à l’abondance, à la douceur, à la joie et aux jouissances alors que la guerre est décrite avec un registre plus exigeant. On associe le combat à l’abstinence, à l’effort, à la douleur et au chagrin. Il reste que, comme le souligne Garlan[31], la guerre est une chose respectable, moralement justifiable et même souhaitable. La paix est perçue non pas comme un état naturel délectable, mais comme l’aboutissement obligatoire des durs labeurs de la lutte armée.

Attaquer, c’est payant. Vaincre en territoire ennemi donne accès aux rançons versées contre des captifs de guerre, si ceux-ci ne sont pas vendus ou mis en esclavage, alors que le bétail ennemi est capturé de même que les récoltes et les objets précieux ou utilitaires. Une victoire signifie une appropriation territoriale et souvent le versement de tributs – sorte de paiement à la cité conquérante. Il va sans dire que les valeureux combattants recevaient une part de choix, généreuse et grasse tandis que les autres empochaient une solde et une répartition séduisante. On peut donc aisément saisir l’importance capitale de la défense des terres de sa propre cité – terres possédées entièrement par les citoyens – expliquant du même coup l’origine indissociable du citoyen-propriétaire guerrier. Faut-il ajouter que l’invasion n’impliquait pas que pillages et destruction : viols, massacres et traîtrise aggravaient une défaite déjà moralement écrasante.

À partir d’environ 650 av. J.-C., l’homme grec se bat de façon disciplinée et ordonnée, en unité que l’on nomme phalange. Il porte une armure lourde comprenant, sur le bras gauche, un bouclier circulaire de 85 cm de diamètre et dans la main droite une lance de 2,5 m. Cet équipement coûteux excluait les citoyens de la quatrième classe censitaire. Au même moment où Sun Tzu écrivait L’Art de la guerre en recommandant imprévisibilité, manigance et manipulation, les guerriers grecs se battaient face à face, sans surprise, 10 000 hommes enlignés par épaisseur de 8 hommes s’allongeant sur 2,5 km. L’issue du combat était déterminée par les ailes sauf s’il y avait rupture du front. On se battait souvent en temps de récolte, en matinée, et des esclaves aidaient à transporter les vivres et équipements. Les plus vieux occupaient la première ligne alors que ceux qui étaient les plus motivés par le combat prenaient le flanc droit. Le combat ordonné laissait place, au plus fort de la bataille, à des affrontements singuliers. Les pertes étaient généralement de 14% chez les perdants et de 5% chez les vainqueurs[32].

Par rapport au combat héroïque, la phalange grecque constituait une nette amélioration dans l’art de la guerre. Elle proposait cependant un rapport collectif laissant moins de jeu aux prouesses individuelles si chères à l’identité grecque fondée sur le regard des autres. Cette façon de se battre doit certainement être considérée parmi les causes de l’apparition des jeux athlétiques, comblant le vide créé par l’approche collective au combat. Il reste que la phalange grecque ne sera pas la plus puissante pour longtemps, dominée par la phalange macédonienne. Dans la période hellénistique, les bonnes vieilles méthodes de guerre changeront, laissant place à la ruse, la trahison, la surprise et l’habileté technique.

Garlan souligne une corrélation profonde entre le type d’armée et le régime politique qui se développe en réaction à celui-ci. Il associe une cavalerie dominante à une oligarchie, une démocratie modérée aux hoplites et des fantassins légers à une démocratie. Une autre corrélation est décelable entre la géographie et le type de régime. Une acropole va de pair avec une oligarchie ou une monarchie, un terrain plat est plus propice à la démocratie alors qu’une multitude de secteurs fortifiés convient à une aristocratie.

Le Grec et l’économie

Laboureur. Coupe à bande attique à figures noires. vers 530 av. J.-C. Musée du Louvre

Laboureur. Coupe à bande attique à figures noires. vers 530 av. J.-C. Musée du Louvre

Le citoyen était au guerrier ce que le guerrier était à l’agriculteur propriétaire : « de toutes les conditions sociales prédisposant à l’activité militaire, la plus valorisée était celle d’agriculteur[33] ». Xénophon confirme son propos dans Économique (V) : « Ce que je te dis là, Critobule, c'est pour t'apprendre que même les plus heureux des mortels ne peuvent se passer de l'agriculture. En effet, les soins qu'on lui donne, en procurant des plaisirs purs, augmentent l'aisance, fortifient le corps, et mettent en état de remplir tous les devoirs de l'homme libre. (…) Comme elle semble offrir ses productions au premier venu, et qu'elle se laisse dépouiller par le plus fort, elle encourage aussi les cultivateurs à la défendre les armes à la main. Est-il un art qui forme mieux à courir, à sauter, à lancer le javelot, qui enrichisse plus ceux qui en font profession; qui offre à l'amateur des charmes plus touchants? Vous paraissez; aussitôt, vous tendant les bras, elle vous offre ses trésors, vous invite à choisir. Peut-on recevoir ses hôtes avec plus de munificence qu'elle [34]? »

Les auteurs grecs tels qu’Hésiode, Xénophon ou Aristophane décrivaient une campagne idéale, abondante et paisible. Bien que la réalité de ces descriptions soit contestée, il reste que le rôle de l’agriculture chez l’homme grec était capital. Une écrasante majorité (20 000 sur 25 000) de citoyens possédait la terre, la plupart de ceux-ci faisant partie de la petite ou de la moyenne paysannerie qui constituait le noyau des hoplites. Cette paysannerie était organisée en villages et les possessions du citoyen étaient gouvernées par plusieurs esclaves de confiance lorsque ces terres étaient parcellées et par un seul intendant – lui aussi esclave – lorsque les terres étaient réunies en un seul domaine. La gestion des terres procédait différemment chez les Spartiates qui assignaient absolument tout aux hilotes, leurs esclaves. Les métiers d’artisans étaient tenus en piètre estime. Ces travaux « ruinent le corps des ouvriers qui les exercent et de ceux qui les dirigent en les contraignant à une vie casanière, assis dans l’ombre de leur atelier, parfois même à passer toute la journée auprès du feu. Les corps ainsi amollis, les âmes aussi deviennent bien plus lâches[35]. » Ces gens passaient pour de mauvais défenseurs de la patrie et c’est pourquoi la plupart des artisans étaient esclaves ou métèques (étrangers). Les métiers se comptaient par dizaines : l’un pouvait être architecte (même si son salaire n’était que légèrement plus élevé que celui de travailleurs ordinaires), tailleur de pierre, sculpteur, charpentier, forgeron, menuisier, teinturier, doreur, ivoirier, peintre, tapissier, graveur, armurier, pilote, cordier, tanneur, mineur, parfumeur, cordonnier, etc.[36].

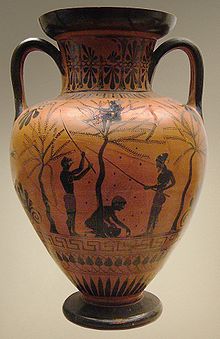

Pesée de marchandises, amphore du Peintre de Taléidès, v. 540-530 av. J.-C., Metropolitan Museum of Art

Pesée de marchandises, amphore du Peintre de Taléidès, v. 540-530 av. J.-C., Metropolitan Museum of Art

Une part substantielle de la main-d'œuvre n’avait pas le statut d’homme libre : les esclaves. Ceux-ci étaient très actifs dans les ateliers placés sous la gouverne de leur maître-artisan. Ils constituaient une part non négligeable de la main-d'œuvre nécessaire aux constructions publiques, recevant un salaire équivalent celui des ouvriers citoyens, mais qui était déversé en partie à leur maître. Certains d’entre eux appartenaient à l’État qui leur octroyait une indemnisation de nourriture. D’autres, malchanceux, étaient loués par des concessionnaires à qui l’État avait confié l’exploitation de mines moyennant une rente. Ils pouvaient travailler à l’extraction minière ou contribuer à la transformation des matières premières en travaillant dans des ateliers postés près des mines[37].

Un autre secteur florissant était celui de la construction d’armes. On employait dans l’atelier – qui servait également de magasin de vente – des métèques et des esclaves pour produire des casques, aigrettes, épées, piques et boucliers d’or, d’argent ou de cuivre. Les artisans étaient assez spécialisés et leur travail se résumait à de la gestion et du commandement. Ils étaient généralement riches, mais il ne faut pas exclure les petits artisans indépendants travaillant de leurs propres mains dans des boutiques entourant l’agora.

Alignement d'oliviers dans un champ de Thasos

Dès l’époque mycénienne, les vases grecs circulaient jusqu’en Orient ou en Italie témoignant des échanges qui avaient déjà lieu. Chez Homère, les commerçants sont les Phéniciens, car les Grecs n’avaient pas encore connu l’explosion commerciale du VIIIe siècle. L’instauration de colonies, même où les terres étaient de mauvaise qualité, renforce cette hypothèse. Les commerçants étaient soit endettés et ne pouvaient plus vivre de leur terre soit de riches propriétaires ayant un surplus à liquider. Généralement, les Grecs exportaient du vin et de l’huile, car ils étaient facilement entreposés dans d’énormes jarres et parce qu’ils se conservaient bien. Commercer, c’était partir à l’aventure sur une mer capricieuse qui abritait potentiellement des pirates, mais qui promettait des richesses inimaginables possibles par l’écart des prix relatifs dont tire profit tout échange commercial international[38]. Toutefois, les marchands professionnels ne pouvaient se vanter d’avoir une part intéressante des nouvelles richesses.

La monnaie, utilisée vers la fin du VIIe siècle, facilite les échanges et sera tellement utilisée vers le Ve siècle que les commerçants athéniens n’avaient pas besoin de rapporter une cargaison de l’étranger : la monnaie suffisait. C’est à ce moment qu’Athènes devient la plaque tournante des échanges : fer, cuivre, étoffes fines, parfums, épices, etc. L’État prenait sa part des bénéfices via une taxe à l’exportation et à l’importation et imposait une réglementation sur le prix du blé qui était déjà sous le joug des spéculateurs. L’activité commerciale n’est pas vraiment l’affaire des riches. Des métèques ou citoyens contractent des prêts afin de charger leur première cargaison sur un navire qui leur appartient parfois puis sont autonomes par la suite. Les risques de naufrage, de piratage ou de bigoterie sont l’exception au prélèvement de la garantie prévue par l’hypothèque : un commerçant perdant pour ces raisons sa cargaison n’avait pas à rembourser son prêt ce qui donna naissance à des naufrages frauduleux. Tout un droit se développa autour du commerce à Athènes comprenant tribunaux et législations précises qui rapportaient, en raison des frais exigés, d’importants revenus à la cité. Les activités connexes comme les services banquiers d’échange de devises ou de dépôts et prêts connurent aussi un essor remarquable[39].

La vie privée et la vie publique

S’il est si difficile de tracer un portrait détaillé de la vie domestique en Grèce Antique, ce n’est pas parce que nous savons peu des Grecs, mais parce que ceux-ci ne rédigeaient que ce qui était honorable ou du moins utile. L’absence dans les écrits de la vie domestique et ce que nous savons des Grecs nous permet de déduire que celle-ci était répudiée : on l’associait à une émotivité instable, antisociale et propice à de basses motivations. Elle était à l’abri de la rigueur morale qu’exigeait l’acte public soumis au regard tempérant d’autrui.

Contrairement à une foule d’autres peuples, les Grecs ne connaissaient aucune histoire d’amour avant Dysclos de Méandre rédigé en 316 av J.-C. Lorsqu’on incluait mariages et séduction, le but était, avant Méandre, toujours instrumental. L’ordre culturel fondé sur le mariage et la succession venait contrecarrer la nature égoïste de l’homme. Ce rôle n’était pas à proprement parler moral : fonder une famille faisait partie des responsabilités civiques du citoyen. Ce mariage reposait sur le transfert du contrôle de la femme de son père à son époux. Une dot était versée au mari qui la possédait recevait uniquement si le mariage ne fonctionnait pas. Il faut toutefois éviter de croire que les mariages étaient arrangés : l’homme négociait personnellement pour l’acquisition de sa femme et il était rare que son père la mariât à un homme sans obtenir l’avis de sa fille.

On attribue en partie l’absence d’amour dans le mariage aux portraits sombres que peint le théâtre de l’époque. Contrairement à ce qu’en témoignent les épopées, la tragédie n’offrait pas de modèle idéalisé du mariage qui aurait le potentiel de le rendre davantage attrayant. Marier une femme, c’était en quelque sorte céder à la tentation comme l’illustre si bien le mythe de Prométhée. Ce dernier, après avoir volé le feu que Zeus lui avait retiré, ne peut pas résister aux charmes de Pandore, la première femme du monde (envoyée par Zeus), qui apporte avec elle un vase qui, ouvert, libère la maladie, le travail et la discorde. Pour Hésiode, donc, le mariage est sacrifice. Il faut toutefois nuancer ces propos. Bien que cette opinion de la femme fût fort répandue, elle s’accompagnait du constat qu’elles nourrissaient, qu’elles faisaient vivre.

Pour James Redfield[40], l’évacuation de la vie privée peut être analysée comme étant une condition culturelle nécessaire à l’existence de la cité État qui mise tout sur la vie publique, d’où la formule d’Aristote voulant que l’homme soit un animal politique. Comme en témoignait son éducation, l’homme grec était un animal public sans cesse à la recherche de distinctions, d’inégalité et d’honneur. Le tribunal moral qu’était la vie publique excluait strictement les femmes. On les associait à l’instabilité émotionnelle et à l’irrationalité. « La maison était un lieu non de compétition, mais de coopération, non d’idées, mais d’objets, non d’honneurs, mais de biens, d’ornements, de meubles[41]. » À l’instar des Bororos décrits par Lévi-Strauss, l’espace privé et naturel était féminin alors que l’espace public et culturel des idées, des débats et des prouesses était masculin. Cette ascension vers un état de plus en plus culturel et donc public et masculin était perçue idéalement par nombre de Grecs qui s’avouaient jaloux de la part gargantuesque allouée à la vie publique chez les Spartiates. Leurs femmes étaient perçues comme étant fautives, responsables du désordre et du luxe de par leurs tendances antisociales et leurs basses motivations. Toutefois, cette femme n’était pas négligée. L’honneur de la famille en dépendait, donc des efforts particuliers étaient épuisés afin d’assurer pour elles une instruction respectable. Mais encore, c’est une affaire d’homme, l’honneur, qui en fut la condition d’existence.

La vie intellectuelle et artistique

La vie artistique athénienne était florissante, innovatrice et stimulante. Des historiens tels que Robin Osborne[42] y voient la cause déterminante qui permit le développement de la pensée philosophique et scientifique. D’autres comme Kelly L. Ross[38] attribuent la naissance de la philosophie à l’ascension sociale et économique d’une classe de commerçants qui exerçaient une pression massive sur le système politique qui eut pour conséquence la conception de la démocratie et le climat de questionnement, de débats et de rhétorique qui l’accompagne. Il attribue toutefois une importance capitale à la vie artistique qu’il voit comme la conséquence du système politique intellectuellement stimulant de par ses tribunaux et assemblées.

Les Grecs innovèrent en architecture, en sculpture, dans l’art de la céramique (vases) et en peinture[43]. Ils accordaient également une grande importance au chant, à la danse et à la musique qu’ils étudiaient intensivement. Ils inventèrent le théâtre – le drame et la comédie – et furent les créateurs de deux des plus grandes épopées du monde : L’Iliade et L’Odyssée. Les œuvres théâtrales et poétiques étaient riches en ce sens qu’elles projetaient l’idéal du vertueux citoyen[44], décrivaient la vie et l’origine des dieux[45], contenaient des images et symboles fracassants[46], exposaient l’auditeur ou le lecteur à des débats éthiques sans cesse redéfinis[47], bref, des éléments favorisant une réflexion essentielle sur le monde.

Avec le développement de la pensée philosophique, comme dans la tragédie, « la pensée et la vue pénètrent dans l’inconnu[48] », d’où la proximité entre le tribunal et le théâtre. Cette étape axiale dans l’histoire des idées fait de l’homme grec un être d’exception qui ne peut être séparé de sa vie artistique. « Les spectateurs d’Eschyle et de Sophocle sont devenus les lecteurs de Platon et d’Aristote[48]. »

La vie sociale

Banqueteurs jouant au cottabe pendant qu'une musicienne joue de l'aulos, cratère en cloche du Peintre de Nicias, v. 420 av. J.-C., Musée national archéologique, Madrid

Banqueteurs jouant au cottabe pendant qu'une musicienne joue de l'aulos, cratère en cloche du Peintre de Nicias, v. 420 av. J.-C., Musée national archéologique, Madrid

La vie sociale était structurée autour des rites de commensalité (sacrifices, repas et autres activités). De tout temps, les femmes étaient exclues des banquets mis à part les esclaves qui amusaient les invités. À l’âge héroïque (avant la période archaïque), l’hôte invitait les membres de sa classe pour s’attirer honneur, autorité et prestige. Ces invités étaient nombreux et étaient assis pendant qu’on effectuait les sacrifices, qu’on mangeait, écoutait de la poésie, buvait, regardait des danses et écoutait des chants et de la musique. À l’âge archaïque, cette formule fut grandement modifiée. Les invités étaient couchés pendant le banquet en raison, explique Oswyn Murray, de l’isolement aristocratique face à l’ascension démocratique. Ils ornaient la pièce de vases, décorations, peintures, louches, pichets et coupes, ils chantaient la poésie sur un fond de musique, souvent la double flûte, la cithare ou la barbitos[49]. On parlait de guerre, d’exploits héroïques, d’amour homosexuel, de politique. Cette forme isolée de célébration sociale avait pour but non plus la prise en charge de la guerre extérieure dans un environnement stable comme ce fut le cas à l’âge héroïque, mais l’unification de membres privilégiés défendant leurs intérêts de classe en réponse au déclin de l’aristocratie[50].

La différenciation aristocratique passait dorénavant par le plaisir, le luxe, le confort, la poésie et une sexualité libertaire : acrobates, bouffons, flûtistes, mimes, artistes de la danse et du théâtre divertissaient les invités. Les femmes esclaves qui étaient présentes étaient presque nues et elles finissaient souvent – comme les garçons – dans le lit d’un invité. La relation avec le garçon se définissait par une intensité romantique entre deux hommes de même classe sociale tandis que l’amour pour les jeunes filles esclaves était désinvolte et celles-ci étaient traitées comme des objets sexuels[51].

Les comportements étaient strictement réglementés, ce qui n’empêchait pas les participants à s’adonner à des orgies, au vacarme et à des bagarres. En sortant d’un banquet, les convives ornés de guirlandes paradaient saouls dans les rues, dansaient sauvagement, criaient des injures aux passants et se bagarraient avec eux, endommageaient des biens dans une démonstration de puissance et de supériorité sociale.

Banqueteur puisant dans un cratère grâce à une œnochoé pour remplir son kylix de vin, v. 490-480 av. J.-C., musée du Louvre

Banqueteur puisant dans un cratère grâce à une œnochoé pour remplir son kylix de vin, v. 490-480 av. J.-C., musée du Louvre

La période classique introduit un nouveau type de banquet, celui de l’élite politique dans un contexte démocratique. Ceux-ci se passaient au prytanée, le lieu central de la commensalité publique. Les archontes y recevaient leurs invités officiels et la présence à ces banquets n’était permise en permanence qu’à une petite élite. Dîner au prytanée était « le plus grand honneur que la cité démocratique puisse conférer, et c’est un honneur auquel aucun membre ordinaire du dèmos ne saurait prétendre[52]. » On invitait les ambassadeurs, les vainqueurs des jeux et autres citoyens que la cité souhaitait honorer. Le seul sujet de débat convenable était l’amour et on y parlait souvent des affreuses mœurs barbares[53]. De plus, les banquets de style archaïque avaient toujours lieu, surtout parmi les oligarques qui tentaient de reconquérir Athènes.

Pendant la période hellénique, l’effondrement de la démocratie s’accompagna d’une redéfinition de la citoyenneté : être citoyen voulait dire appartenir à une élite culturelle. Les banquets de cette élite étaient extraordinairement luxueux et les monarques s’attiraient l’assentiment du peuple par leurs nombreux actes de bienfaisance publique comme ce fut toujours le cas en Grèce Antique. Même les étrangers recevaient de leurs dons. C’est dire que son évacuation du politique se traduisit par ces dons massifs visant à acquérir honneur, gloire et sentiment public[54].

La vie religieuse

Les dieux sont omniprésents dans le quotidien des Grecs, mais leur culte n’est ni dogmatique ni accompagné d’institutions religieuses hiérarchiques. Il n’y avait ni révélation directe, ni prophètes, ni livre sacré. Il n’y avait pas non plus d’interprètes ou de fonctions sacerdotales permanentes et professionnelles et encore moins de dogmes imposés et vérifiés et la question de la vie après la mort est marginale. Il n’y avait pas de mot pour désigner « religion » et croire en dieu ne voulait pas dire « je crois en l’existence réelle des dieux ». Crédulité et incrédulité, crainte et désinvolture caractérise le rapport qu’ont les Grecs avec le divin[55].

Poseidon, le dieu de la mer, Copenhague.

Poseidon, le dieu de la mer, Copenhague.

Les Grecs voyaient le sacré dans une multitude de choses : l’ordre de la nature, l’alternance des saisons, des récoltes, du jour et de la nuit, la vie sociale, le mariage, la naissance, la sépulture, la politique et le pouvoir. Parmi les rites propitiatoires figuraient les sacrifices, les invocations et les prières qui s’inséraient dans un calendrier rituel strict. Enfreindre les normes divines attirait la contamination, phénomène transcendant l’espace juridique et moral. Elle entraînait une vengeance divine s’appliquant autant à l’individu qu’à sa communauté et sa descendance. Avoir des plaies ou les mains tachées de sang montrait la souillure de l’individu qu’on bannissait de la communauté. Des rites prescrits par l’oracle venaient pallier certaines souillures plus graves[56].

La religion grecque était en quelque sorte le produit de la poésie épique et des représentations artistiques en général. L’Iliade vient durablement ordonner un chaos de légendes immémoriales, ce qui consolida grandement la religion grecque. Les dieux qui y sont décrits ont une personnalité, un caractère propre garni de vertus et de vices qui témoigne non seulement de leur imperfection, mais aussi des débats éthiques entourant leur conduite. La Théogonie d’Hésiode vient accomplir un rôle similaire, mais cantonné à la structure généalogique des dieux qui détermine le pouvoir et la position hiérarchique respective de ceux-ci[57].

La rage d'Achilles de Giambattista Tiepolo.

La rage d'Achilles de Giambattista Tiepolo.

Une corrélation non négligeable subsistait entre l’élite aristocratique guerrière et les dieux à un point tel que les familles aristocratiques se réclamaient de descendances divines . Les dieux étaient beaux, intelligents, forts, vertueux, immortels et passionnés et leur présence était familière. Ces derniers ont plusieurs pouvoirs qui leur sont spécifiques. Les douze grandes divinités de l’Olympe sont Zeus, Héra, Poséidon, Athéna, Apollon, Dionysos, Artémis, Aphrodite, Déméter, Hermes, Héphaistos et Arès. On vénérait également plusieurs autres dieux secondaires comme Hadès, Hestia, Éros et Perséphone et on alla même jusqu’à intégrer d’autres dieux à l’époque classique comme Dikè, Eirènè, Tuchè[58].

Les dieux, comme les hommes, étaient appelés à servir dans la cité. En échange des pratiques ritualisées, on s’attirait leur service. Que ce soit la guerre, la colonisation, les lois, traités ou contrats, un dieu en assurait la protection. Comme les hommes, ils étaient citoyens : on érigeait des statues en leur hommage au centre de la cité. Les charges sacerdotales qu’on leur devait étaient effectuées par des citoyens élus ou tirés au sort qui n’avaient pas de compétence particulière dans le domaine. D’ailleurs, puisque les humains étaient condamnés par leur nature au travail, les dieux leur offraient en retour une centaine de journées de fête par année[59].

Déméter remettant à Triptolème les graines sous les yeux de Coré, Musée national archéologique d'Athènes

Déméter remettant à Triptolème les graines sous les yeux de Coré, Musée national archéologique d'Athènes

Une facette secrète de la vie religieuse, même pratiquée par les femmes, les étrangers et les esclaves, subsistait dans l’ombre : les mystères d’Éleusis. Ces expériences profondes et individuelles réalisées la nuit dans un endroit caverneux orné de flambeaux promettaient un espoir de délivrance de la mort à travers le culte de Déméter et de Perséphone. Contrairement aux sectes savantes et religieuses, les mystères d’Éleusis étaient administrés par la cité. Les sectes savantes et religieuses telles que le mouvement orphique proposaient un contre-modèle à la cité et une vision altérée du divin et de ses origines. Le mouvement pythagoricien en est un autre[60].

Plusieurs philosophes critiqueront la religion grecque tels que Xénophane, Aristote et à peu près toutes les écoles philosophiques (stoïciens, épicuriens, platoniciens, pythagoriciens, sceptiques)[61].

L’homme romain

Végèce, écrivant un traité militaire environ un siècle avant la chute de Rome, dit des Romains qu’ils furent moins prolifiques que les Gaulois, « plus petits que les Germains, moins forts que les Espagnols, moins riches et moins rusés que les Africains, inférieurs aux Grecs dans les techniques et dans le raisonnement appliqué aux choses humaines[62] ». Toutefois, une supériorité décisive le distingua : la domination militaire assurée par l’exercice des armes, la discipline des camps et la manière d’utiliser l’armée. Évidemment, Cicéron dosait avec soin cette explication manichéenne du tout-puissant militaire. Il attribuait la grandeur de Rome à sa sagesse théologique, « l’observation scrupuleuse de la pietas et de la religio ». Ainsi, écrit-il, « Nous n’avons pas vaincu les Espagnols par notre nombre, ni les Gaulois par la force, ni les Carthaginois par la ruse, ni les Grecs par les techniques ». Mais il reste que la perception populaire contemporaine des Romains appartient davantage à la pensée – fausse – de Végèce. Cet homme serait moins cultivé que le Grec, plus petit que le Germain, mais un guerrier discipliné, efficace, valeureux et…organisé. Faut-il aussi ajouter les arènes couvertes de poussière et de sang, les gladiateurs exterminés, les chrétiens dévorés par les fauves et le prophète crucifié sur la croix.

Quelques données viennent vite relativiser les choses. Edward Gibbon dans sa célèbre Histoire du déclin et de la chute de l’Empire romain cite un cas qui frappe durement l’objectivité des thèses sanguinaires chez les Romains : « Si nous sommes obligés de nous en remettre à l’autorité de Grotius, il faudra convenir que le nombre des protestants qui furent exécutés dans une seule province et dans un seul règne dépasse de loin celui des premiers martyrs de tout l’Empire romain pendant une période de trois siècles[63]. »

L’homme romain n’est évidemment pas unique. La grande civilisation dans laquelle il s’épanouit dura plus de mille ans et il est faux de dire que l’homme romain sous les Tarquins est le même que l’homme romain sous Théodose, sans oublier les différences majeures issues de l’étendue géographique phénoménale de l’Empire. Malgré tout se dessine un homme romain avec sa façon de vivre une vie religieuse, sa façon de faire partie du politique, d’être esclave, une femme, un bandit, un affranchi, un juriste ou un marchand.

Le citoyen et le politique

Monarchie romaine

753 – 509 av. J.-C.

République romaine

509 – 27 av. J.-C.

Empire romain

27 av. J.-C. – 476

Empire byzantin

395 – 1453Magistratures ordinaires Consul

Proconsul

Préteur

PropréteurCenseur

Tribun

Édile

QuesteurMagistratures extraordinaires Dictateur

Maître de cavalerie

Tribun consulaireInterroi

Décemvir

TriumvirTitres et honneurs Empereur romain Auguste

César

Préfet du prétoire

Tétrarque

Dux

Magister militumPrinceps senatus

Pontifex maximus

Préfet de Rome

Imperator

Légat

LicteurInstitutions et lois Constitution romaine Sénat romain

Assemblées

Magistrats

Cursus honorum

AuctoritasDroit romain

Mos majorum

Citoyenneté

Imperium

PotestasSérie Rome antique La grandeur de Rome était généreuse chez les penseurs des Lumières, car ils l’assimilaient à l’égalité des droits, l’organisation, les mesures prises contre la pauvreté, les dettes, les secours publics et surtout la liberté tant glorifiée par Cicéron, Tite-Live, Plutarque voire Tacite dont les textes nous étant parvenus racontent la splendeur et la supériorité romaine. Les Romains, ce sont avant tout des citoyens gouvernés par des assemblées, des magistratures (pas plus de 36 au total) annuelles et un Sénat ou un Empereur. Être Romain, c’était avoir « droit de cité », c’est-à-dire être citoyen, et être citoyen, c’était être Romain, alors que l’ensemble des citoyens formait le peuple Romain. Les esclaves en étaient exclus contrairement aux affranchis. Dès les premières conquêtes de l’Italie qui s’achèvent en 272 av. J.-C., les Romains donnèrent droit de cité aux conquis quoique de façon très limitée (mais allant en augmentant) et parfois même sur une base individuelle. Il faut attendre la Guerre sociale de 90-89 pour que la citoyenneté soit étendue aux Italiens libres. Cependant, dans les faits, la population citoyenne ne sera qu’une minorité pour longtemps, même sous l’empire[64]. En l’an 212 après J.-C., l’ensemble de la population libre, masculine et adulte devenait citoyenne en vertu de la Constitution antonienne, quoique cette citoyenneté ne portât plus le poids qu’elle eût avant. Au fond, le concept de citoyenneté était juridique. Il signifiait que les relations personnelles, familiales, patrimoniales et commerciales allaient être réglées en vertu du droit romain. L’égalité de ce droit, tant vanté, n’a jamais existé dans la sphère politique et civique et n’a été véritable que pour une courte période (dernier siècle de la République) dans le droit privé, laissant place à une foule de privilèges juridictionnels, procéduraux et pénaux[65].

La toge est l'apanage de la citoyenneté romaine. Les romaines et les habitants de l'Empire qui n'étaient pas citoyens ne pouvaient la porter.

La toge est l'apanage de la citoyenneté romaine. Les romaines et les habitants de l'Empire qui n'étaient pas citoyens ne pouvaient la porter.

La cité, pour les Romains, n’était pas une abstraction transcendante, mais une communauté d’intérêts. Solidarité instinctive et volonté de tirer profit des affaires communes s’affrontaient, occasionnant de fréquents bris du contrat par émigration, sécession, révolution ou guerre civile. Ces grands avantages avaient leur contrepartie : les devoirs du citoyen. Il devait premièrement offrir des prestations qui touchaient sa personne, ses biens et aussi ses conseils éclairés (obligations militaires, fiscales et politiques). Ces charges étaient antérieures à toute loi; rien ne devait les justifier. Elles étaient ancrées dans les fondements mêmes de la cité, avec le concept de l’équilibre des charges et des devoirs qui étaient assurés par les recensements quinquennaux. Le census (recensement) assignait une place précise et hiérarchisée à chacun des citoyens définissant ses responsabilités. Cette différenciation était le fondement du statut, la « condicio » ou « dignitas[66] ». Cette hiérarchie était vue comme étant proportionnelle à la valeur des individus (famille, âge, aptitude physique et morale, propriété, fortune). Les divisions étaient d’abord censitaires (5 classes), puis militaires (les 193 centuries) et géographiques (les tribus). Les plus pauvres composaient des centuries massivement plus nombreuses (plus de la moitié des citoyens dans la dernière) car chaque centurie devait fournir sa part des recettes publiques, sa part de sang et sa part de pouvoir politique lui donnant droit à 1/193 des votes[67]. Les riches étant moins nombreux, ils payaient plus lourdement en sang et en argent, mais disposaient proportionnellement de beaucoup plus de pouvoir aux comices centuriates, ces assemblées générales où chaque centurie déposait son unique vote. Il en va de même avec les tribus, où des 35, seules 4 étaient urbaines et le reste rustiques. Pour être inscrit aux tribus rustiques, il fallait posséder la terre. Les non-propriétaires, négociants et artisans étaient inscrits dans une tribu urbaine. Chaque tribu possédait un vote aux comices tributes même si beaucoup plus de citoyens peuplaient les tribus urbaines.

Les Romains participaient à des assemblées où un ordre du jour préparé par un magistrat structurait la rencontre. Le simple citoyen était dépourvu du droit de délibérer, mais il pouvait assister aux contiones pour recevoir informations et précisions auprès des magistrats et sénateurs qui débattaient. Il n’avait droit qu’à une réponse binaire (oui ou non) – qu’une majorité n’utilisait pas – face à ces enjeux qu’il ne choisissait pas et qu’il ne pouvait pas amender[68]. Jusqu’en 107 av. J.-C., le vote était fait oralement et devant tous (il devient secret et écrit après cette date), dans un ordre plus probablement hiérarchique qu’alphabétique. Les votes étaient fréquents et la présentation des projets de loi prenait beaucoup de temps, au moins 24 jours[69]. Puisqu’une telle activité requérait beaucoup de temps, il n’y avait probablement que très peu de citoyens qui participaient aux assemblées. De plus, le poids des tribus urbaines et des centuries populaires était supplanté par les tribus rustiques et les centuries équestres ou de première classe censitaire. Cependant, au premier siècle après J.-C. et pour diverses raisons, plusieurs habitants de Rome furent inscrits aux tribus rustiques sans toutefois pouvoir accéder à l’oligarchie des comices centuriates[70]. Même dans les tribus urbaines, comme le souligne Nicolet, « pour le vote, seuls comptaient les notables[71] » puisqu’avant 107 av. J.-C., le vote n’était pas secret et que la corruption et la fraude n’étaient pas rares, de même que les agitations et émeutes parfois extrêmement violentes ainsi que les groupes de gladiateurs et d’esclaves ou d’affranchis qui terrorisaient tels ou tels adversaires politiques dans les rues ou les contiones[72].

Le citoyen portait une grande attention aux décisions qui concernaient la loi agraire (meilleur partage des terres), la loi frumentaire (blé à prix réduit puis gratuit de 40 litres de blé par mois), la suppression des impôts, la loi sur les dettes et sur les taux d’intérêt et les lois garantissant une certaine liberté comme celles du vote secret[73]. En 58 av. J.-C., les lois frumentaires étaient financées par les conquêtes, mais coûtaient un cinquième du revenu de l’État (250 000 à 300 000 rationnaires de blé gratuit)[73]. À cette même époque, la première classe censitaire ne pouvait plus continuer à subir de lourds impôts de sang ; on abaissât probablement la barre censitaire puis on recrutât des paysans pauvres qui se portaient volontaires, augmentant ainsi leur influence au sein de l’appareil politique.

La classe politique, bien qu’exempte de limitations héréditaires, présentait un sérieux barrage censitaire. Pour être tribun militaire, il fallait un cens équestre ainsi que de l’expérience militaire et la pratique voulait qu’un magistrat ou un sénateur eût un père qui l’était également. Par contre, l’hérédité redevint nécessaire sous Auguste. Les charges politiques d’un individu ou d’une famille ne s’accompagnaient pas uniquement de privilèges juridiques, mais aussi d’un statut précisément hiérarchisé déterminant sa dignité et son honneur. La plus grande des vertus publiques de la classe politique était décidément l’art oratoire puisque celle-ci dépendait, au final, du suffrage du peuple[74]. À peu près aucune qualification théorique n’était nécessaire, donnant lieu à une gérontocratie puisque l’expérience vaut pour tout. Seul le tribunat de la plèbe ouvert aux jeunes hommes permettait une réelle initiative législative. La haute classe politique était très peu habile en administration ou en finances, mais toute une équipe d’esclaves, d’apprentis et de clients assurait la bonne gouvernance via des formations spécifiques qui apportaient un soutien considérable. Finalement, cette vie n’était pas le moins reposante; les magistrats et anciens sénateurs étaient d’abord des officiers et généraux qui ne furent pas épargnés par la guerre ou les assassinats politiques, d’où le refus d’ambitions personnelles de la part de plusieurs fils de sénateurs ou de chevaliers[75].

Le juriste

Toute l’histoire de Rome est pénétrée par la pratique du droit. Les juristes n’étaient pas seulement des spécialistes du droit, des savants ou connaisseurs. Ils créaient le droit, indépendamment du fait qu’ils recouvraient des charges publiques, et furent les seuls professionnels du droit de l’Antiquité[76].

Deux éléments majeurs de la mentalité romaine structuraient son identité et ses pratiques : la connaissance magique, sacrée et religieuse d’une part et le droit de l’autre, cette « construction lente et stratifiée d’un système de règles destiné à couvrir tous les comportements « sociaux » les plus importants des patres[77] ». De la même façon que la religion balisait strictement l’acceptable et l’inadmissible en plus de procurer un sentiment de singularité suprême, le droit indiquait la conduite gestuelle et verbale à adopter en vue d’atteindre les objectifs déterminés dans les relations avec les autres familles et les dieux. L’ius (droit) venait répondre à des problèmes immédiats et concrets, et cette réponse était au départ fournie par le pontife. La séparation du droit et de la religion est venue graduellement mais décisivement pendant la période républicaine au profit d’une proximité entre le droit et le politique. Le savoir juridique est quant à lui devenu la « grande et solitaire vocation intellectuelle de Rome[78] » au moment où son expansion se faisait au détriment du pouvoir magico-religieux. La connaissance du droit s’est ainsi mutée en une fonction de l’exercice du pouvoir dans la cité.

Créer le droit, c’était offrir une « responsa », une réponse qui devait d’abord s’appuyer sur les avis précédents. Dans ce contexte, l’innovation était pour le moins « un choix traumatisant[79] ». Même de plus en plus détachées de la pratique pontificale, ces responsa n’étaient pas justifiées. Elles s’appuyaient strictement sur des capacités ou habiletés secrètes. Toutefois, il est faux de croire qu’aucune aptitude particulière n’était nécessaire ; réservée à une élite aristocratique, la connaissance profonde des notions et doctrines du droit fondait la garantie de « vérité » de leurs responsa. D’autre part, le code juridique est longtemps resté oral, à la faveur des aristocrates, puisqu’on associait les lois écrites à une forme de démagogie populiste.

Le siècle précédant le passage à l’Empire fut témoin d’une profonde mutation du droit : un droit rationnel et formel a été pensé pour la première fois de façon abstraite avec des termes précisément juridiques. Était ainsi disloquée la proximité entre le droit et la politique, créant du même coup la classe des juristes professionnels ayant leurs propres motivations et intérêts. La fin de cette transition coïncida avec Auguste et elle fut suivie de deux siècles de perfectionnement et de complexification de même que d’une autonomie grandissante qui poussait le Prince à conclure des alliances et à faire des compromis avec les juristes[80]. Par contre, ces derniers, malgré leur fort consensus entourant les fondements, se divisaient pour les questions portant sur la spécialité technique et la politique du droit[81].

Leur autonomie a été perdue à la fin du IIe siècle après J.-C. lorsque fut conçue la machine d’État bureaucratique et centralisatrice. Une classe de hauts fonctionnaires intellectuels-bureaucrates autrefois juristes fut créée, intégrant dans l’appareil d’État la jurisprudence qui cessa pour de bon d’être indépendante au profit d’une approche ouvertement législative de production juridique. Même si cela offrait un pouvoir illimité à l’Empereur, l’instauration d’un légalisme généralisé venait l’atténuer. Même si cette transition ne se traduit pas par une application effective au sein de la société impériale, « il prépare la voie à toutes les récupérations actualisantes postérieures de la pensée juridique de l’Antiquité, de celle de Justinien à celles des juristes modernes. Sa fortune devait avoir une durée extraordinairement longue, jusqu’à presque s’identifier, sous de nombreux drapeaux, avec le destin de tout droit “rationnel’’[82]. »

La vie religieuse

Le Pantheon d'Hadrien à Rome, destiné à Agrippa. Il comporte une mention M·AGRIPPA·L·F·COS·TERTIVM·FECIT, signifiant Marcus Agrippa, fils de Lucius, Consul pour la troisième fois, le construisit.

Le Pantheon d'Hadrien à Rome, destiné à Agrippa. Il comporte une mention M·AGRIPPA·L·F·COS·TERTIVM·FECIT, signifiant Marcus Agrippa, fils de Lucius, Consul pour la troisième fois, le construisit.

À travers l’histoire des Romains, les situations religieuses sont multiformes de même que les compétences sacerdotales et le patrimoine religieux sans cesse gonflé de nouveaux dieux étrangers[83]. Ces nouveaux cultes signifiaient plus un élargissement du concept de romanité et un ajout à la religion romaine qu’une transformation des convictions religieuses. D’autre part, nous connaissons peu de choses de la vie religieuse privée des Romains. Leurs dieux étaient souvent issus des dieux grecs ou Orientaux et, comme les Grecs, des rituels familiaux cadraient la vie religieuse privée. À la différence de ces derniers, les Romains n’avaient pas de mythologie créative qui expliquait la généalogie du divin. Les Romains sont aussi reconnus pour leur superstition obsédante qui voyait l’action des dieux dans la nature et surtout dans le destin des familles et de la cité[84],[85]. Puisque peu de renseignements nous sont parvenus sur les pratiques privées, cette section portera sur le caractère public de la vie religieuse professée par les prêtres et les magistrats.

Bien que les femmes exerçaient un rôle religieux secondaire mais réel, pour exercer un acte sacerdotal, il fallait être un homme. Posséder la citoyenneté était une autre condition nécessaire à côté de l’essentiel statut social distingué puisque les cultes publics se pratiquaient au nom de la communauté. Par exemple, tous les magistrats devaient exécuter des tâches sacerdotales qui étaient exigeantes en temps et en moyens[86]. Ces tâches consistaient à assurer le déroulement de sacrifices ainsi que l’ordonnance du banquet sacrificiel, à dédier des sanctuaires aux dieux publics et à interroger les dieux (auspices). D’autres, les prêtres, étaient formés dans des collèges sacerdotaux et se distinguaient des magistrats par leurs compétences juridiques et le fait qu’ils étaient les uniques dépositaires du droit sacré. De plus, les magistrats étaient élus et étaient soumis à des critères censitaires et d’âge alors que les prêtres en étaient exempts, bien que les deux classes fussent normalement issues de l’élite sénatoriale. Les prêtres étaient sélectionnés à vie et bien qu’ils ne possédaient pas l’imperium et les autres charges de magistrature, ils pouvaient, en vertu des augures, ajourner les comices électoraux et ils exerçaient une forte influence sur la vie publique. Ce n’est qu’à partir du milieu du IIIe siècle av. J.‑C. que le Grand Pontife, autorité suprême du pouvoir religieux, fut élu par les tribus – quoique cette élection se faisait entre trois candidats proposés par le collège pontifical. Ce processus s’appliqua à l’ensemble des prêtres un siècle et demi plus tard[87]. Ces structures allaient grandement changer sous l’Empire, le Prince étant Grand Pontife et s’arrogeant une part écrasante du pouvoir décisionnel.

Ces prêtres remplissaient un rôle qui se limitait à la religion publique. Les rites domestiques étaient confiés aux paters familias, les pères de familles étendues (gens). Il y avait au maximum 400 prêtres; il est donc absurde de croire que ceux-ci pouvaient directement administrer la vie religieuse des 4 millions de citoyens du premier siècle[88]. Ces prêtres assuraient le bon fonctionnement des sacerdoces publics sans le moins du monde se soucier d’une pratique religieuse correcte chez les citoyens. Si une réprimande était nécessaire pour conduite religieuse inappropriée, c’était plutôt le magistrat qui intervenait.

Chez les Romains, la cité était conçue comme un lieu de cohabitation entre hommes et dieux, les derniers comme les premiers participant à la vie communautaire et visant le bien commun. Le dialogue régulier avec les dieux assurait leur bienveillance et ce dialogue se faisait justement au moyen des cultes publics assurés par les prêtres et les magistrats, ceux-ci étant les maîtres du droit public, et ceux-là, du droit religieux. Par exemple, si des augures négatifs se présentaient, une assemblée devait être ajournée. Même le consul ne pouvait s’y opposer[89].

Les fonctions sacerdotales étaient divisées en deux groupes : la célébration du culte et la représentation des fonctions divines. Dans le premier groupe figurait d’abord le sacrifice, accompagné de nombreux rituels secondaires. Hommages, paroles, gestes, sacrifices et banquets ponctuaient les rites sacrificiels. Ensuite, il y avait la prise d’auspice qu’on adressait surtout à Jupiter avant de prendre des décisions politiques. Vols d’oiseaux et mouvements de poulets sacrés étaient rigoureusement surveillés à cette fin. Ces fonctions dépersonnalisées se portaient garantes d’un rapport non pas d’un individu avec le divin, mais de la communauté entière avec les dieux[90]. De même, l’exécution des rites se faisait souvent non pas par les prêtres eux-mêmes, mais par d’humbles officiants, car c’est le geste sacré d’autorité qui définit le rôle sacerdotal et non la simple exécution matérielle du geste sacré.

La cité était née d’un pacte immémorial entre dieux et hommes. L’exécution de rites et d’auspices précis obligeait Jupiter à se soumettre aux décisions du magistrat à l’instar de Numa, successeur légendaire de Romulus[91]. Les auspices donnaient le rôle actif à Jupiter, ce dernier affichant au moyen de signes précis ses mécontentements (qui furent moins nombreux que ses assentiments). Des prêtres spécialisés étaient appelés à interpréter ces signes imprévus et, grâce aux prophéties et traditions, ils apportaient une solution au mécontentement divin. On transcrivait tous ces faits importants concernant les actes publics et religieux dans l’espoir de fonder un amas de recettes secrètes ou plutôt une solide jurisprudence sacrée. Cette pratique constitue les fondements du droit romain[92].

Le deuxième groupe de fonctions sacerdotales comportait la représentation des fonctions divines, incarnations de la puissance divine. Par exemple, les prêtres qui étaient flamines menaient une existence tout à fait particulière que Plutarque compare à une statue animée et sacrée. Le flamine de Jupiter, le plus prestigieux, devait vivre selon un code très précis. Il était en fonction tant qu’il restait marié. Il participait aux sacrifices de son dieu de même qu’aux cérémonies des plus grandioses et il était le seul parmi les prêtres à pouvoir siéger au Sénat. Il portait la toge curule, se déplaçait en char et tout travail devait cesser sur son chemin puisqu’il était en permanence férié. Il lui était interdit de toucher de la farine fermentée et de la viande crue comme il lui était interdit de dormir en dehors de Rome. Une foule d’autres règles lui sont prescrites, tel l’obligation de se raser avec un rasoir de bronze ou l’interdiction de manger des fèves, de voir un cadavre ou d’entendre de la musique funèbre. « Par ses conduites insolites, contrastant fortement avec la vie ordinaire, le flamine insérait dans l’univers de la cité le signe d’un au-delà que tout opposait au monde des hommes et à celui des morts[93] ». Il n’y avait pas que les flamines qui incarnaient le divin. Le triomphateur – orné de palmes, portant de la main droite un sceptre surmonté de l’aigle jovien, un esclave public tenant une lourde couronne d’or derrière sa tête et tiré dans un char par des chevaux blancs – ne représentait aux yeux des observateurs rien de moins que le divin[94].

Le soldat

Rome a inventé ce qui allait devenir les cadres universels de la vie et de l’organisation militaire contemporaine : « la vie de caserne et le tableau d’avancement, le clairon d’ordonnance et l’infirmerie de camp, le bureau des effectifs et les tours de service, le rapport matinal et le droit à la retraite, les prises d’armes et les permissions d’absence, ‘‘l’armée qui vous donne un métier’’, la commission de réforme, voire le théâtre aux armées[95]. » Plusieurs sources issues des hautes sphères du pouvoir politique romain nous documentent sur la vie du soldat, mais celles-ci sont plus la représentation idéologique du lien défait entre statut et prise d’armes qu’une description fidèle de la réalité guerrière sous l’Empire.

Comme chez les Grecs, les Romains ont longtemps été organisés (pendant la République) selon une symétrie quasi parfaite entre leur structure militaire et leur structure politique, le cens et la citoyenneté déterminant à la fois les charges militaires et politiques. On mobilisait ces citoyens en temps de guerre et ils voyaient en cette occasion un privilège ainsi qu’une opportunité de démonter leur grandeur. Or, l’expansion de Rome, la prolongation des guerres et l’essentiel maintien des troupes dans les provinces conquises rendaient impossible cette organisation symétrique. C’était le début de l’armée permanente, vers la fin de la République, où le recrutement s’étendit aux plus pauvres ce qui dissociait graduellement le port d’armes et le métier de citoyen.

Cette fracture a entraîné plusieurs discours d’inspiration néo-platonicienne erronés sur le soldat romain comme celui d’Horace voulant que le soldat romain fût privé d’otium, le loisir et la paix de l’âme. Un autre discours, comme celui de Cassius, prétend que le principe de l’utile l’emportait sur l’honnêteté : avec le soldat, l’argent passait avant la gloire. Bref, on y décrit un relâchement moral de la part du citoyen qui est davantage soldat-citoyen que citoyen-soldat. D’autres, comme Tacite ou Juvénal montrent un Soldat colérique ou soumis à des désirs pervers tels la jouissance, la fortune et le pouvoir qui portent atteinte au bien public[96].

Statue d'Auguste.

Statue d'Auguste.

L’armée permanente instaurée par Auguste avait l’avantage d’éliminer une conscription qui devenait trop lourde ainsi que l’étroit recrutement italien (remplacé par un recrutement recouvrant l’Empire en entier). L’enrôlement se faisait sous base volontaire et même les pérégrins (non-citoyens) les plus éloignés de l’Empire pouvaient s’enrôler – les Égyptiens, par exemple. Ceux-ci devaient être hellénisés, citadins et petits ou moyens propriétaires. Le recrutement de cette classe dominante faisait officiellement d’eux, au terme de leur service, de nouveaux citoyens romains[97]. C’était donc avec la permanence de l’armée que les standards censitaires et physiques du recrutement c’étaient dans les faits élevés.

L’entrée dans l’armée devait être intéressante pour les enrôlés bien nantis. Elle garantissait donc un salaire intéressant et un gain de prestige et de statut. Si on manquait d’homme dans l’armée, ce n’était pas à cause d’une désaffection croissante mais à cause de conditions d’accès plus exigeantes. Au moment de leur démobilisation on leur offrait souvent des terres qu’ils s’empressaient à faire travailler par des ouvriers ou des esclaves.

Pendant son mandat, le soldat était posté, le plus souvent, en zone frontalière – les limes[98]. L’armée se mêlait avec les locaux et exerçait une grande influence culturelle sur eux de la même façon que les locaux influençaient (certes plus légèrement) les soldats. On nomme ce processus d’assimilation la romanisation[99]. Même si plusieurs soldats étaient en effet « romanisés », donc d’origine qu’on qualifiait de barbare, et même si ceux-ci étaient des professionnels dont la charge militaire était complètement dissociée des charges politiques, jamais ont-ils adopté des comportements de mercenaires. Ils font preuve de responsabilité civique. Cette responsabilité était sûrement due à leur distinction sociale et leur assimilation profonde dans la romanité : l’uniforme, l’usage limité du latin et les règles disciplinaires[100].

Les soldats non-mariés au moment de leur enrôlement ne pouvaient pas se marier pendant leur service. En revanche, il arrivait que ceux-ci concubinaient avec une femme qu’on appelait focaria. Même pérégrine, à la fin du service militaire et du mariage qui s’en suivait, on lui accordait à elle et à ses enfants la citoyenneté romaine[101]. Il arrivait même que cette femme était une esclave dont le conjoint prévoyait affranchir dans son testament. Le soldat n'est donc pas condamner à l'usage des services de prostituées.

Légionnaires en formation de tortue, représentés sur la colonne Trajane

Légionnaires en formation de tortue, représentés sur la colonne Trajane

Les soldats recevaient un salaire élevé qu'enviait une majorité d'individus qui peinaient à subsister. Cette solde était immorale et permettait un luxe qui pourrait amollir le soldat - les thermes, par exemple. Le civil refusait l’élévation du soldat au rang de voluptas, ce dernier étant condamné au sudor, la sueur. La perception négative ne s'arrêtait pas là. Il était également vu comme un goinfre et un buveur aguerri. Un homme d'impulsion et d’appétit. Bref, on désolait chez les civils la prétendue disparition de la discipline et de l'esprit de sacrifice et on vitupérait le budget militaire qu'on jugeait excessif[102].

Il est vrai que le soldat mangeait à sa faim condiments, salaisons et charcuterie. Toutefois, son salaire n'était pas ajusté en temps de crise monétaire ce qui le frappait très durement. On déduisait une part de ses revenus pour la nourriture et pour les dépôts obligatoires dans la caisse de son unité qui lui étaient disponibles à la fin de son service. Au final, le soldat vivait très bien: la militia romaine était «une sorte de plan épargne, avec versement de primes périodiques en cours de contrat et constitution d'une capital économique à terme échu, accru d'intérêts sous forme de prestige social[103]. »

Enfin, ce soldat n'était pas ignare comme aimaient le prétendre certains civils, mais n'était pas non plus particulièrement cultivé. Les valeurs et pratiques romaines étaient solidement imbriquées en lui, malgré le fait que son savoir était davantage technique et organisationnel que philosophique et humaniste[104].

L’esclave et l'économie

L'esclave se définissait, pendant tout l'Antiquité, comme l'opposé du citoyen. Il ne pouvait se battre à la guerre, il était privé de loisir et de liberté, ne devait atteindre ni gloire ni honneurs et ne pouvait participer à la vie politique. Il était échangé et légué comme un objet et était souvent dépourvu de personnalité et d'initiative. «Comme un animal domestique, il travaille et mange ou dort pour reconstituer sa force de travail. Il s'identifie à sa fonction: il est au maître ce que le bœuf est au pauvre[105] ».

Une importante distinction concerne le lieu de travail de l'esclave. Souvent, en campagne, celui-ci était soumis à des tâches épuisantes et surveillées dans le cadre d'une réglementation stricte et sans merci. L'esclave urbain, quant à lui, pouvait s'occuper de la gestion d'une boutique ou d'une entreprise artisanale. C'est pourquoi il avait moins tendance à fuguer et à se révolter que l'esclave rural. De plus, les domestiques jouissaient de conditions généralement enviables pour des esclaves puisqu'une certaine intimité se liait entre eux et leur maître[106].

Le passage à l'Empire marqua un changement économique et juridique substantiel dont les esclaves allaient à la fois jouir et souffrir. L'augmentation massive de la quantité d'esclaves se traduisit par un virage à une économie encore davantage esclavagiste. «Désormais, l'esclave-marchandise est seul face aux libres. Il est ligoté par toute une idéologie, par des mesures juridiques précises, par des attitudes quotidiennes qui l'isolent, le coupent du reste de l'humanité au point même de l'en exclure. Il est vraiment devenu une chose ou un animal, et est traité comme tel par le droit[107]. »

Ceux qui souffraient étaient ceux qui furent affectés à des tâches comme celle de minur - qui leur garantissait une mort imminente. Ceux qui en jouirent étaient normalement des esclaves, civils comme ruraux, à qui on commençait à offrir des responsabilités et une autonomie surprenantes. Petit à petit, le droit s'adaptait à cette réalité en permettant l'acquisition d'un patrimoine par l'esclave. Ceci générait la possibilité, pour celui-ci, d'acheter sa propre liberté, ce que les plus chanceux firent. Certains recevaient même un appui de leur maître et acquéraient à leur tour des esclaves avant leur propre affranchissement[108].

Les affranchis jouissaient d'un statut quasiment identique à celui des autres citoyens et n'étaient pas économiquement marginalisés. Ils représentaient même le symbole de l'esprit entrepreneurial. Mais, comme les esclaves, les affranchis ne constituaient pas une classe sociale homogène. Certains s'en tiraient très bien, d'autres non. Il y avait toutefois une limite à leur acceptation sociale puisque les nobles et les chevaliers refusaient de les fréquenter à table. Cela ne les empêchait pas d'honorer les exploits de plusieurs affranchis[109].

Finalement, on fit de la trop grande dépendance à l'esclavagisme une des causes de la chute de l'Empire. Les conquêtes stoppées, il n'y avait plus d'importation d'esclaves assurant le maintien de la production nécessaire à la défense des limes. Ajouté à la répugnance des Romains pour le travail, l'économie connut un effondrement, ce qui entraîna, avec bien d'autres facteurs, la chute de Rome[110].

Le pain et les jeux et la marginalité

L'expression du poète Juvénal, "panem et circenses" est bien connue. Elle symbolise la dégénérescence de la vie publique et surtout le populisme et le contrôle. On appelait ces gens la plèbe otiosa et deses de Rome. Pour les gens de cette espèce, le Circus Maximusest tout: "Ils passent leur temps à parler des performances des conducteurs de char; puis, lorsque c'est le jour du spectacle, aux premières lueurs de l'aube ils se précipitent en masse au Cirque, plus rapides que les chars qui vont concourir[111]".

Cette plèbe de Rome avait également une obsession alimentaire symbolisée par la description que fait l'historien Ammien Macellin d'une foule regroupée, fixant d'un œil morbide un morceau de viande nauséabonde en cours de cuisson. Pauvres, souvent sans emploi, ils dépendaient du 40 litres de blé mensuel que l'État leur offrait, tout comme le divertissement, en échange d'un appui politique nécessaire du côté du concile plébéien et de leur pouvoir de manifestation populaire[112].

Pollice verso ou Bas Les Pouces de Jean-Léon Gérôme, 1872. Vision romantique de la gladiature, le geste du pouce pour décider de la vie ou de la mort des gladiateurs n'a en fait jamais existé dans l'Antiquité.

Pollice verso ou Bas Les Pouces de Jean-Léon Gérôme, 1872. Vision romantique de la gladiature, le geste du pouce pour décider de la vie ou de la mort des gladiateurs n'a en fait jamais existé dans l'Antiquité.

Les combats de gladiateurs figuraient parmi "les jeux", offrant un combat sanguinaire aux spectateurs désinvestis de la vie publique. La plupart des gladiateurs étaient des esclaves entraînés à cette fin, bien que certains fussent volontaires. Les combats de gladiateurs ont traversé l'histoire de Rome et ont persisté même lorsque le Christianisme fut dominant.

Banqueteur et une prostituée, fresque d'une maison d'Herculanum

Banqueteur et une prostituée, fresque d'une maison d'Herculanum

La prostitution est florissante à Rome. Elles oeuvrent dans des maisons conçues à cette fin, dans des auberges, des loges et peuvent solliciter dans la rue, devant les arcades ou la porte de leur propre domicile. Les esclaves pouvaient être soumises à des sévices sexuels, le droit romain ne les protégeant pas.

Un réseau de criminalité puissant vivait à Rome. Les bandits étaient présidés par un chef qui gouvernait la bande dans les activités illicites souvent violentes. Ils s'adonnaient à des raids locaux contre les villes, les villages, en montagne ou sur mer[113].

Le Haut Moyen Âge

Après la chute de l’Empire romain d’Occident en 476 suite aux invasions barbares, la société et l’homme occidental vivront une transition qui va du Ve siècle à l’an mil, époque de la constitution plus significative de la société féodale. L’héritage des anciens perdure dans l’Empire d’Orient, mais l’Europe occidentale est en proie à ce que plusieurs historiens qualifient d’âge sombre. Face à l’instabilité des nouvelles monarchies barbares, l’Église semble la seule institution capable d’assurer un semblant d’unité en Occident.

Il existe cependant, malgré la chute de l’Empire romain, une certaine continuité avec celui-ci. Les castes religieuses et guerrières du Haut Moyen Âge rêvent encore d’une nouvelle Pax Romana, de l’unification des peuples chrétiens d’Europe, pour la préservation de la paix et de la culture classique[114]. Ce rêve est illustré par les tentatives carolingiennes, la plus notable étant celle de Charlemagne, de réunifier l’Europe et de réaliser l’Ecclesia, l’union idéale de la société religieuse et civile. La conception romaine du pouvoir et de la justice subsiste encore pour le dirigeant du Haut Moyen Âge, qui ne se confond pas à l’État, et qui à l’exemple de Charlemagne dispose d’une administration substantielle.

Le rapport à la richesse

Une des caractéristiques qui distingue l’homme du Haut Moyen Âge d’avec l’homme moderne est son rapport à la richesse. La richesse n’est pas alors le principal critère d’évaluation de la valeur d’un homme, comme elle le sera plus tard. C’est le prestige qui dicte la condition sociale et hiérarchique. La richesse a comme rôle principal l’ostentation, qui conduit ensuite au prestige. L’homme médiéval, que ce soit du Haut ou du Bas Moyen Âge, ne voit pas comme un but en soi l’accumulation de biens matériels[115]. La richesse ne se suffit pas à elle-même, elle permet de tenir son rang dans la société, ou un homme peut ruiner les économies d’une année pour l’organisation d’un somptueux banquet[116]. De plus, ce n’est pas tant la possession de monnaie qui constitue la richesse au Moyen Âge que la possession de terres. Les métaux précieux sont devenus rares et la richesse restera longtemps surtout foncière.

La culture est également vue comme un facilitateur du prestige, en particulier au sein du clergé, car elle permet d’accéder à de hautes fonctions dans l’administration. La connaissance du droit romain constitue notamment un atout non négligeable. Cependant, les connaissances culturelles et juridiques sont surtout détenues par les clercs ou les fonctionnaires, le noble moyen s’y intéressant relativement peu et le paysan n’y ayant pas vraiment accès.

Les conditions de vie demeurent rudes au Haut Moyen Âge. On pratique l’agriculture de subsistance. L’espérance de vie chez les peuples germaniques de cette époque est relativement basse. La mortalité infantile est extrêmement élevée et l’espérance de vie d’un jeune enfant qui a franchi le seuil critique des premières années est d’à peine 14 ans, tandis que la majorité (60% à 75%) des adultes meurt aux alentours de 36 à 38 ans[117].

Une société «égalitaire»

Dans ce contexte, la position sociale est en quelque sorte une combinaison de richesse, de savoir, mais surtout de prestige. La société du Haut Moyen Âge n’est pas encore structurée en ordres, comme la société féodale le sera. La noblesse est alors surtout une question de faits et de position sociale. Cependant, on fait déjà la distinction entre Potentes (les puissants) et Pauperes (les hommes médiocres)[118].

Contrairement au clivage ouvrier/bourgeois constitutif du XIXe siècle, au Haut Moyen Âge, il n’y a pas de vrais pauvres. Bien que la stratification sociale augmente au Xe siècle, la majorité des paysans, et même dans une certaine mesure des hommes puissants, ont une existence à peu près semblable[119]. Les distinctions sociales étant moins marquées, l’homme du Haut Moyen Âge semble accepter plus facilement sa condition. La morale chrétienne qui affirme l’égalité des hommes devant Dieu, mais la nécessité de se soumettre à l’ordre politique temporel, est un allié non négligeable de la pérennité des structures sociales[120].

Les classes sociales