- Château de Carbonat

-

Château de Carbonat

Période ou style Classique Type Logis seigneurial Début construction XIVe siècle Fin construction XXe siècle Propriétaire initial Géraud de Pouzols Destination initiale Habitat seigneurial Destination actuelle Maison de plaisance Coordonnées Pays  France

FranceRégion historique Haute-Auvergne Région Auvergne Département Cantal Commune française Arpajon-sur-Cère Géolocalisation sur la carte : France

modifier

Le Château de Carbonat est situé à Arpajon-sur-Cère dans le Cantal. Tombé progressivement à l'état de ruines, il a été considérablement restauré au début du XXe siècle.

Il possède des jardins en terrasses à la française et un parc remarquable.

Anciennement attesté, il servait autrefois à protéger l'entrée Nord-est du bassin d'Aurillac.

Sommaire

Description

Architecture

L'édifice, reconstruit sur les ruines de l'ancien château au XXe siècle, est orienté plein sud. Deux cheminées monumentales, décorées d'ornementations, sont situées de part et d'autre du bâtiment. De nos jours, seules trois tours d'une quinzaine de mètres de hauteur permettent de le qualifier de château.

Restauration

La château, délabré, a subi des modifications aux alentours de 1905, sous l'influence de la Belle époque. Les pierres avaient été cachées par du crépi et la majeure partie des fenêtres d'origines avaient été murées.

De nouveau travaux furent entrepris par la famille Chastres, à partir de 1950. Le parc à l'abandon a été totalement réaménagé en "jardins en terrasses à la française". Les travaux intérieurs et extérieurs se sont alors étalés sur plus de 15 ans. Les fenêtres ont été rouvertes et certaines vitres remplacées par des vitraux. C'est également à cette époque que la délimitation du terrain fut effectuée, avec la construction d'un mur et d'un portail a l'entrée du parc.

La quasi-totalité des pierres employées pour les bâtiments et les murets provient d'une carrière proche, au Puy de Vaurs.

Jardins

Les parcs du château, d'une superficie de 15 000 m², sont essentiellement plantés de conifères, dont certains culminent à plus de 30 mètres de haut.

Des buis taillées en cônes, des haies, des statues et des vasques composent une grande partie de l'extérieur.

Les dépendances comptent une serre, un pigeonnier, une forge et un verger. Les jardins abritent également la plus vieille piscine du département, creusée en 1962.

Histoire

La plupart des familles qui ont successivement possédé le château sont des familles marquantes de la ville d'Aurillac. Carbonnat était une terre dépendant de la seigneurie de Conros. Astorg d'Orlhac l'engagea en 1232 auprès de Géraud d'Auzolles, bourgeois d'Aurillac. Plus tard, au XVIe siècle, le fief semble être passé sous la dépendance directe directe des vicomtes de Carlat.

Famille de Pouzols

Les terres environnantes furent vendues en 1308 à un riche bourgeois d'Aurillac, Géraud de Pouzols, qui acheta des rents à Delphine de La Tour, dame de Conros. Mais c'est un de ses descendant, appelé également Géraud de Pouzols, bourgeois d'Aurillac anobli en 1371, qui y fait construire le premier château[1]. Son fils Antoine, qui est lieutenant au bailliage ducal des Montagnes d'Auvergne, a un fils Louis de Pouzols, seigneur de Carbonat, qui épousa Jeanne de Monjou et qui l'habite en 1503. Son fils Antoine, qui en était seigneur en 1507, était très riche et avait acheté le vieux château de La Peyre en Jordanne, de Brandélis de Gontaut, alors seigneur de Conros.

En 1569, le sire de Carbonnat reçut une commission de M. de Saint-Hérem, gouverneur des Montagnes d'Auvergne, pour arrêter les entreprises des exactions calvinistes pour prendre la ville d'Aurillac et piller le pays; il lui donna le commandement de Carlat. En 1577, une bataille entre catholiques et réformés se déroula dans la vallée de la Cère, sous les murs du château; Louis de Bresons fut tué.

Claude de Pouzols, seigneur de Carbonat avait des dettes et la terre de Carbonat fut vendue sur décret en 1657, et adjugé à Charles de Montvallat, qui subroja en 1666 Henri de Saint-Martial, baron de Conros. Ce dernier le revendit en 1673 à Guy de Passefons, conseiller à la Cour des aides de Montauban.

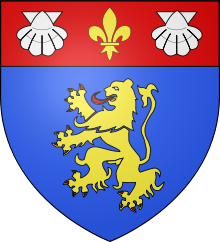

La famille de Pouzols portait "D'azur au lion d'or au chef de gueules chargé d'une fleur de lys d'or entre deux coquilles d'argent."

Famille de Passefons

Les Passefons sont issus de la bourgeoisie d'Aurillac où ils ont longtemps occupé des charges de judicature au bailliage et présidial de cette ville.

Les plus connus sont:

- Guy de Passefons, né à Aurillac le 24 août 1634 de Pierre, hôtelier, et de Jeanne Sauvelle. Receveur, puis conseiller à la cour des Aides de Montauban, il amassa une grosse fortune et acheta une charge de secrétaire du roi[2] qui lui vallut de devenir noble en 1684. Il a épousé Cécile de Boschâtel, fille de Pierre, lui aussi bourgeois enrichi, qui venait d'acheter le domaine et château de Lamartinie à Ytrac.

- Louis Passefons de Carbonat, né en 1777, qui se qualifie de baron de Carbonat, s'est marié avec Jeanne de Lentilhac, fille de Louis, comte de Sédières et de Charlotte Cassaignes de La Nusse. Après la mort en 1822 de son frère Alexandre de Lentilhac, dernier comte de Sédières, il hérite du château de Sédières, à Champagnac-la-Noaille, et ses descendants se feront appeler Carbonat de Sédières.

- Paul dit le comte de Carbonat de Sédières, né en 1811 à Champagnac-la-Noaille, fils de Louis Passefons de Carbonat. Il a été chef de service aux Chemins de fer de l'ouest et chevalier de la Légion d'honneur.

La famille de Passefons, devenue Passefons de Carbonat, a possédé le château pendant plus de 200 ans, jusqu'à la fin du XIXe siècle.

Des problèmes financiers et une remise en cause de leur titre de noblesse[3] les amenèrent à céder leur propriété.

Visites

Ne se visite pas.

Notes et références

- Louis de Ribier, Recherches sur la Noblesse d'Auvergne.

- Favre-Lejeune

- Vieilles Maisons de France

Bibliographie

- Dictionnaire statistique, ou Histoire, description et statistique du département du Cantal

- Vieilles Maisons de France, section Cantal, 1969-1970-1971

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Wikimedia Foundation. 2010.