- Écopaysagère

-

Écologie du paysage

La richesse, l'hétérogénéité écopaysagère et l'intégrité écologique d'un milieu (Zone humide de Cape May (New Jersey, USA) sont des concepts fondamentaux pour l'écologie du paysage, à différentes échelles spatiales et temporelles

La richesse, l'hétérogénéité écopaysagère et l'intégrité écologique d'un milieu (Zone humide de Cape May (New Jersey, USA) sont des concepts fondamentaux pour l'écologie du paysage, à différentes échelles spatiales et temporelles

Milieux ouverts et fermés composent le paysage, avec un degré de naturalité plus ou moins important (ici, au Japon)

Milieux ouverts et fermés composent le paysage, avec un degré de naturalité plus ou moins important (ici, au Japon)

L'expression « écologie du paysage » daterait de 1939. Elle faisait alors écho à une théorie unifiante émergente (Landscape Ecology pour les anglais, Landschaftsökologie ou Geoökologie (Géoecologie) pour les allemands, landschapecologie pour les néerlandais…), proche de la biogéographie, mais s'intéressant plus spécifiquement aux échelles dites « paysagères » (ou « éco-paysagères »).

Elle a commencé à être conceptualisée dans les textes dans les années 1940-1950 et continue à se développer. Wiens (en 1997) en distinguait trois courants historiques nés en Europe et en Amérique du Nord :

- une écologie synthétique et holiste, où l’homme tient une place importante,

- une écologie classique, où le niveau d’organisation ou l’échelle d’étude deviennent plus large (échelle du paysage),

- une écologie plutôt spatiale, étudiant comment la structure et la dynamique des paysages hétérogènes influent sur les phénomènes écologiques, et réciproquement (Turner, 1989).

L'écologie du paysage s'intéresse à la dynamique spatio-temporelle des composantes biologiques, physiques et sociales des paysages humanisés et/ou naturels. Elle associe pour cela des disciplines telles que la géomorphologie et l'étude de l'architecture du paysage, l'écologie, la géographie et les sciences sociales. Les centres d'intérêts couvrent des domaines aussi variés que l'étude des impacts du développement humain et des risques écologiques, la biodiversité et son évolution, sans oublier des études prospective ou le développement de stratégies de gestion, éventuellement restauratoire, et d'aménagement des espaces et territoires, qui puissent être socialement acceptables. Il s'agit aussi d'observer et comprendre l'attitude de différents acteurs vis à vis des changements du paysage. L'écologie du paysage cherche à identifier les facteurs humains, et écologiques en retour, qui influencent l’organisation de l’espace, son hétérogénéité à diverses échelles, en combinant l’approche spatiale de la géographie et l’approche fonctionnelle de l’écologie

Si l’Écologie s'intéresse à la dynamique de la biodiversité, à toutes les échelles spatiales et temporelles, l’Écologie du paysage s’intéresse particulièrement à l’échelle intégratrice du paysage, des continents et de la planète, et à l'évolution des paysages sous l'effet des interactions complexes entre processus écologiques et l'organisation des structures spatiales (qu'elle soit d'origine naturelle ou anthropique). Parfois, l’écologue du paysage agit sur ces structures (dites éco-paysagères), soit pour les étudier, soit dans le cadre de mesures de réhabilitation écologique.

Pour décrire ces structures l’écologie du paysage a dû développer de nouveaux concepts, dont ceux présentés ci-dessous. Il est possible que l’imagerie aérienne qui a commencé à se diffuser à cette époque, puis l'imagerie satellitaire aient encouragé ces approches nouvelles, en permettant une meilleure appréhension des structures écopaysagères et en offrant un nouveau recul par rapport aux paysages et à leur évolution. Ce n'est tardivement[1] que les milieux sous-marins ou aquatiques d'eau douce ont fait l'objet de premières approches écopaysagères.

Sommaire

Principes-sources

L’observation scientifique de terrain, comme la modélisation laissaient penser que l’hétérogénéité biogéographique (des espaces et des milieux) pouvait avoir une fonction ou une vertu organisatrice des écosystèmes, et inversement, que les écosystèmes eux-mêmes contribuaient fortement à hétérogénéiser les milieux, en faveur d'une biodiversité plus développée. Cette hétérogénéité n'est pas - dans la nature - contradictoire avec l'intégrité écopaysagère ou continuité écopaysagère qui ont une importance fonctionnelle majeure pour cette discipline basée sur le fait que, pour vivre, les individus, et les communautés d’individus d’une espèce ou de plusieurs espèces ont besoin à un moment ou l'autre de leur vie et de leur évolution de se déplacer pour accéder à leurs ressources, et qu'elles sont elles-mêmes souvent des ressources pour d'autres espèces ou pour l'écosystème.

L’écologie du paysage reconnaît que les structures éco-paysagères (cf. réseaux de corridors biologiques, de zones nodales, mais aussi le « patron » et le « grain » du paysage, sa texture, sa rugosité, et ses caractéristiques pédogéomorphologiques...) conditionnent les possibilités d'accès aux ressources pour ces individus et communautés, dans tout ou partie d’un paysage, et dans le cas des individus à un stade ou autre de leur vie. Les échelles et degré de connectivité des « taches » du paysage conditionnent également l’accès aux ressources. Ceci concerne tant la faune, la flore que la fonge ou les microbes ou que les communautés que les espèces forment au sein des écosystèmes, agro-écosystèmes, systèmes urbains, etc.

De la complexité des écosystèmes semblent émerger des lignes de forces et des structures visibles ou scientifiquement perceptibles à l’échelle des paysages. L’écologie du paysage tente de les comprendre et de trouver les moyens de les protéger.

Cette discipline aide notamment à mieux comprendre, atténuer et compenser les impacts de la fragmentation des écosystèmes par les infrastructures et actions humaines. Elle ouvre de nouvelles perspectives concernant les impacts des modifications climatiques et l'écoépidémiologie.

Concepts

- Matrice écopaysagère,

- corridor écologique (biologique),

- Zone tampon,

- Tache, mosaïque,

- Connectivité,

- naturalité,

- Compacité,

- surface et hétérogénéité écopaysagère/écotones

- Fragmentation

- Patron (pattern), grain,

- Réseau écologique,

etc.

Théories-mères

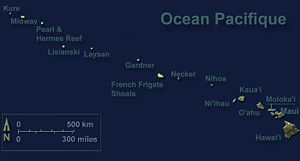

Les naturalistes ont remarqué - sur l'archipel de Hawaï par exemple - que les îles les plus grandes abritaient le plus d'espèces, et le plus d'espèces endémiques ; 1200 espèces de plantes vasculaires, à près de 91 % endémiques chez les angiospermes, associées à plus de 1000 espèces d'escargots terrestres presque toutes endémiques (à 99.9 %). Inversement les îles sont très sensibles aux espèces invasives qui peuvent causer une érosion massive de la diversité biologique initiale.

Les naturalistes ont remarqué - sur l'archipel de Hawaï par exemple - que les îles les plus grandes abritaient le plus d'espèces, et le plus d'espèces endémiques ; 1200 espèces de plantes vasculaires, à près de 91 % endémiques chez les angiospermes, associées à plus de 1000 espèces d'escargots terrestres presque toutes endémiques (à 99.9 %). Inversement les îles sont très sensibles aux espèces invasives qui peuvent causer une érosion massive de la diversité biologique initiale.

Pour étudier et agir sur son sujet (le paysage comme expression et condition du Vivant évoluant dans le temps et l'espace), l’écologie du Paysage s’appuie sur les théories classiques de l’Écologie.

Elle a aussi développé un corpus théorique adapté à ses besoins, dont :

- Théorie de la hiérarchie (qui situe tout phénomène dans son échelle spatiotemporelle propre, en partant du principe qu’il existe une corrélation entre échelle d’espace et échelle de temps, et que ce sont les vitesses de fonctionnement des phénomènes qui définissent les niveaux, le paysage étant un niveau d’organisation des systèmes écologiques, qui peut être subdivisé en niveaux inférieurs (jusqu’au micro paysage, en passant par l’écosystème) et intégré dans une succession de niveaux tels que région, biome, continent, planète, chacun de ces niveaux étant caractérisé par une hétérogénéité propre, des patterns (patrons) et une dynamique que l’Homme ne perçoit généralement pas mais qui semble maintenant surtout dirigée par ses activités.

C'est en fait plutôt un concept-guide, voire pédagogique, destiné à penser et décrire la complexité des échelles, mais qui n’est ni une hiérarchie stricte de type fractale ou emboîtées (tapis de pousse, sur tronc mort, dans parcelle dans boisement, dans massif forestier dans bassin versant dans paysage), ni une architecture strictement basée sur des niveaux de type individu-population-communauté, tout en s’en inspirant. (la réalité est plus complexe, multiscalaire et ne saurait être découpée, ce que veut permettre d’éviter une approche systémique).

- Théorie biogéographique de l’insularisation. C’est un des fondements de l’écologie du paysage. De manière très simplifiée, elle permet de prévoir la diversité des espèces en fonction de la distance qui sépare l’île d’un continent ainsi que certaines qualités des individus (dont taille et poids) en fonction de la taille de l’ile par rapport au continent.

- Dépendance d’échelle et Résolution spatiale (grain)

- Théorie des perturbations permettant de modéliser et quantifier les perturbations à l’origine de l’hétérogénéité des milieux et/ou de leur fragmentation.

- Théorie de la percolation(des flux de gènes, de matière, d'individus au travers d’un paysage) permettant de décrire en termes géométriques les notions de connexion et de seuil de percolation dans l’espace et dans le temps.

De ces théories en découlent d’autres :

-

- la fragmentation des formes et structures éco-paysagères (Cf. taches, volumes, lisières, écotones..). On parle aussi de morcellement.

- la connectivité écopaysagère,

- l’hétérogénéité spatiotemporelle des morphologies, des faciès et des association d’espèces, des écosystèmes, des âges, etc. chacun de ces items étant susceptibles d'influer sur les autres)

Recherche appliquée

Depuis les années 1970-1980 surtout, l'écologie du paysage a développé un important volet « recherche appliquée » au travers d’actions parfois qualifié de « Génie écologique » et via une offre d’outils (modèles, indicateurs, cartographies) qui visent par exemple à améliorer et évaluer la pertinence et l'efficacité des mesures compensatoires ou conservatoires. Ces dernières sont développées (volontairement, ou plus souvent en application d’obligations légales) pour réduire les impacts environnementaux des grands projets d'infrastructures ou de planification et d'aménagement du territoire, ou lors d'opération de réhabilitation écologique de sites ou sols dégradés.

Lieux et champs d’application

L’écologie du paysage est une discipline jeune et en évolution. Elle s’est surtout et d’abord appliquée aux espaces terrestres, naturels, forestiers, agricoles et parfois urbains, mais elle commence à s’intéresser aux volumes océaniques où l’on découvre de complexes réseaux de corridors biologiques et où les concepts de zones-noyaux, zones tampons et corridors pourraient contribuer à une meilleure gestion et protection des ressources halieutiques qui se dégradent rapidement.

Après avoir rodé ces concepts et méthodes sur les continuums que sont les rivières, le réseau bocager, les bandes boisées ou réseaux d’arbres… ainsi que sur les barrières physiques et bien visibles telles que les canaux, routes et autoroutes, voies ferrées, clôtures, facteurs évidents de coupure du paysage, les écologues ont commencé à étudier l’effet barrière d’une mise en agriculture ou en sylviculture d’un milieu naturel, puis ils affinent leurs connaissances sur des effets barrière plus subtils tels que, par exemple, ceux créés par :

- le dérangement ;

- les changements d’odeur de l’environnement (Pour certaines espèces au sens olfactif très développé, le paysage, nocturne notamment semble être d’abord un paysage d’odeur) ;

- la rupture d’un continuum thermo-hygrométrique ;

- la présence de pesticides dans l’air et dans les pluies, brumes ou rosées, etc.

Un autre champ nouveau d’investigation est celui qu’on peut par commodité appeler l’Environnement nocturne pour lequel la pollution lumineuse, phénomène en pleine expansion (+ 5 % par an environ), semble être un puissant facteur de fragmentation écologique.

Des éléments d’écologie du paysage commencent à être enseignés dans les écoles de paysage et dans certaines formations agronomiques ou sylvicoles.

L’Homme et l’écologie du paysage

En associant une approche biogéographique et parfois sociale et historique à l’écologie classique, les concepts de l’écologie du paysage permettent de mieux étudier les impacts des activités humaines, lesquelles semblent devenues le facteur majeur d’évolution des paysages, au niveau planétaire.

Histoire

Après une longue période consacrée par les naturalistes à inventorier et classer les espèces, est apparue une approche fonctionnelle qui s’est précisée dans l’écologie, par exemple avec l’importance des relations prédateurs proies, au sein de niches écologiques ; une écologie des systèmes et des écosystèmes, très mathématique et modélisatrice intégrant les stocks, transferts et flux d’énergie aux échelles biogéographiques, avec une certaine difficulté à intégrer les impacts croissants des activités humaines, comme s’il y avait l’écologie, théorie de la nature sans l’homme et la géographie et les sciences humaines qui seraient autre chose.

Critiques

À ses débuts on a reproché à l’écologie du paysage :

- sa complexité, une mathématisation ou modélisation excessive,

- le manque d’argumentation de ses théories et en particulier le manque de preuves suffisantes de la réalité de la notion de corridor biologique ou de percolation écopaysagère.

- La production d’une nouvelle définition du paysage autre que celle des géographes ou paysagistes, (déf. de Augustin Berque ou Alain Roger)… comme s’il y avait deux paysages différents, celui de l’écologue où le beau n’aurait rien à faire et celui de l’esthète où la valeur écopaysagère n’aurait pas de sens.

- La non prise en compte d’échelles et de standards de la géographie (de l’INSEE en France) ou des Atlas de paysages quand ils existaient…

- Une insuffisante prise en compte de l’histoire des paysages (c’est le cas de certaines études), mais par principe l’approche temporelle implique la prise en compte de la complexité non linéaire des transmissions, et jusqu’aux appropriations socio-culturelles des espaces

- Une focalisation excessive sur les isolats et insuffisante sur la matrice…

Note

- ↑ Par exemple, en 2006, la thèse de Céline Madéore - Le Pichon « Une approche «paysage aquatique» pour une meilleure connaissance du fonctionnement des écosystèmes fluviaux et l’amelioration de la conservation des peuplements de poissons » propose une « Écologie des paysages sub-aquatiques » (Paris IV, 2006).

Voir aussi

Articles connexes

- Corridor biologique, Trame verte, corridor climatique (corridor transcontinental australien)

- Fragmentation écopaysagère, Intégrité écologique

- Environnement nocturne, Pollution lumineuse

- Roadkill, écoduc

- Théories de distribution des espèces

Quelques exemples de typologies de structures écopaysagères

Reliques de ripisylves (Indiana, USA)

Nauru-airphoto.jpgL'insularité naturelle peut exacerber les impacts d'activité anthropiques (mines de phosphate, Nauru, océanie)

Liens externes

- (fr) IALE France, Chapitre Régional de l'IALE, Association internationale d'écologie du paysage

- Étude SIG en ligne Analyse du fonctionnement écologique du territoire régional par l'écologie du paysage, par Biotope-Greet Nord-Pas-deCalais pour la Diren Nord pas de Calais, le Conseil régional Nord Pas de Calais et le MEDAD Mise en ligne Avril 2008)

- (fr) ou (en) IALE Suisse, Chapitre Régional de l'IALE, Association internationale d'écologie du paysage

- (fr) Institut Méditerranéen d'Ecologie et de Paléoécologie, Marseille

- (fr) Page de synthèse sur l'insularisation biogéographique, par le ministère wallon de l'Environnement

- (fr) Institut National de la Recherche Agronomique Dynamiques forestières dans l'espace rural

- (fr) Programme interdisciplinaire de recherche ANR sur les continuités écologiques en ville

Bibliographie

- (fr) Françoise Burel et Jacques Baudry, Écologie du paysage. Concepts, méthodes et applications, Paris, TEC & DOC, 1999, 362 p.

- (fr) A. Berque, Écoumène. Introduction à l’étude des milieux humains, Paris, Belin, 2000 (« Mappemonde »).

- (en) Allaby, M. 1998. Oxford Dictionary of Ecology. Oxford University Press, New York, NY.

- (en) Attrill, M.J. and S.D. Rundle. 2002. Ecotone or ecocline: ecological boundaries in estuaries. Estuarine, Coastal, and Shelf Science 55:929-936.

- (en) Boyce, S.G. 1995. Landscape Forestry. John Wiley and Sons, Inc., New York, NY.

- (fr) Clergeau, P. 2007. Une écologie du paysage urbain. Apogée ed., Rennes.

- (en) Dangerfield, J.M., A.J. Pik, D.Britton, A. Holmes, M. Gillings, I. Oliver, D. Briscoe, and A. J. Beattie. 2003. Patterns of invertebrate biodiversity across a natural edge. Austral Ecology 28:227-236.

- (en) Debras J-F., Torre F., Rieux R., Kreiter S., Garcin M.S., van Helden M., Buisson E. and Thierry Dutoit. 2006. Discrimination between agricultural management and the hedge effect in pear orchards (south-eastern France). Annals of Applied Biology 149 (3): 347-355

- (fr) Debras J.-F., Dussaud A., Rieux R., Dutoit, T. 2007 - Recherche prospective sur le rôle « source » des haies en production fruitière intégrée. Le cas des perce-oreilles : Forficula auricularia L. et Forficula pubescens Gené. Comptes rendus de l’Académie des Sciences 330(9) : 664-673.

- (fr) Delcros, Ph. 1994. Ecologie du paysage et dynamique végétale post-culturale en zone de montagne. Cemagref Grenoble, 337p .

- (en) Forman, R.T.T. and M. Godron. 1986. Landscape Ecology. John Wiley and Sons, Inc., New York, NY, USA.

- (en) Forman, R.T.T. 1995. Land Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

- (en) Loffler, J. and O.-D. Finch. 2005. Spatio-temporal gradients between high mountain ecosystems of central Norway. Arctic, Antarctic, and Alpine Research 37:499-513.

- (en) Lyon, J. and C. L. Sagers, C.L. 1998. Structure of herbaceous plant assemblages in a forested riparian landscape. Plant Ecology 138:1-16.

- (en) Magnuson, J.J. 1991. Fish and fisheries ecology. Ecological Applications 1:13-26.

- (en) Malczewski, J. 1999. GIS and Multicriteria Decision Analysis. John Wiley and Sons, Inc., New York, NY, USA.

- (en) MacArthur, Robert H. and Wilson, Edward O. The Theory of Island Biogeography Princeton University Press. 2001 (reprint) ISBN 0-691-08836-5

- (en) Naveh, Z. and A. Lieberman. 1984. Landscape ecology: theory and application. Springer-Verlag, New York, NY, USA.

- (en) Ryszkowski, L. (ed.). 2002. Landscape Ecology in Agroecosystems Management. CRC Press, Boca Raton, Florida, USA.

- (en) Sanderson, J. and L. D. Harris (eds.). 2000. Landscape Ecology: A Top-Down Approach. Lewis Publishers, Boca Raton, Florida, USA.

- (en) Troll, C. 1939. Luftbildplan und ökologische Bodenforschung (Aerial photography and ecological studies of the earth). Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde, Berlin: 241-298.

- (en) Turner, M.G. 1989. Landscape ecology: the effect of pattern on process. Annual Review of Ecology and Systematics 20:171-197.

- (en) Turner, M.G. and R. H. Gardner (eds.). 1991. Quantitative Methods in Landscape Ecology. Springer-Verlag, New York, NY, USA.

- (en) Turner, M.G., R. H. Gardner and R. V. O'Neill, R.V. 2001. Landscape Ecology in Theory and Practice. Springer-Verlag, New York, NY, USA.

- (en) Walker, S., W. J. Barstow, J. B. Steel, G. L. Rapson, B. Smith, W. M. King, and Y. H. Cottam. 2003. Properties of ecotones: evidence from five ecotones objectively determined from a coastal vegetation gradient. Journal of Vegetation Science 14:579-590.

- (en) Wilson, J.B. and W. M. King. 1995. Human-mediated vegetation switches as processes in landscape ecology. Landscape Ecology 10:191-196.

- (fr)Bernard Fischesser et Marie-France Dupuis-Tate Rivières et Paysages, Ed. La Martinière, 2006

- Portail de l’écologie

Catégorie : Écologie du paysage

Wikimedia Foundation. 2010.