- Éblaïte

-

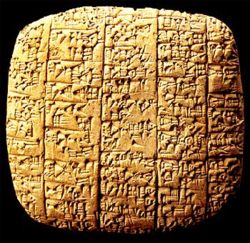

L'éblaïte est une langue sémitique parlée entre le XXIVe et le XXIIIe siècle av. J.-C. dans la ville d'Ebla, en Syrie centrale. Elle nous est connue par la documentation en écriture cunéiforme retrouvée dans cette ville. C'est donc avec l'akkadien la plus ancienne langue sémitique connue.

Sommaire

Les découvertes

La découverte en 1964 sur le site de Tell Mardikh en Syrie du nord, d’une antique cité de la seconde moitié du IIIe millénaire av. J.-C., bouleversa les données archéologiques alors en vigueur, révélant l’existence d’une culture urbaine contemporaine de la période Proto-dynastique en Mésopotamie, au cœur d’une zone géographique, où jusque là, les fouilles précédentes n’avaient rien mis de tel à jour.

Conformément à ce qu’avait avancé Ignace Gelb au sujet de tous les centres habités de Syrie de la même époque, il apparaissait que l’identité culturelle de la civilisation de Tell Mardikh, ne devait pas relever du cadre sémitique[1]. Or, en 1968, la découverte sur ce même site, d’une statue comportant une dédicace en ancien akkadien, mentionnant le roi Ibbit-Lim d’Ebla, vint aussitôt contredire cette thèse[2]. Il devenait alors, non seulement, possible d’identifier cette ville avec l’antique cité d’Ebla, mentionnée dans de nombreuses sources mésopotamiennes et égyptiennes, mais de surcroît, considérant les fortes connotations linguistiques du nom de son souverain[3], d’en préciser l’identité amorrite.

Il fallut néanmoins corriger à nouveau ces conclusions, après la découvertes en 1974 dans les vestiges du palais de l’âge du Bronze Ancien (2400-2225 avant notre ère) de 42 tablettes cunéiformes, puis de 17 000 autres l’année suivante, révélant une langue qui n’avait rien de commun avec l’amorrite, présentant des caractères morphologiques archaïques, attestés en akkadien parallèlement à d’incontestables similitudes lexicales avec les langues sémitiques occidentales telles que l’hébreu, ou l’araméen.

Cette opposition entre un lexique ouest sémitique et une morphologie akkadisante, alimenta dès lors les discussions et les controverses sur la nature de cette langue. Pour P. Fronzaroli il s’agissait là de caractéristiques vraisemblablement révélatrices d’un dialecte de l’akkadien soumis à une forte influence occidentale[4]. En revanche G. Garbini préférait, de son côté, nuancer cette approche, attirant l’attention sur la fragilité d’une comparaison trop étroite avec l’akkadien, rappelant qu’il n’existe aucun autre modèle contemporain à partir duquel il est possible d’établir des rapprochements. Dans ses « Considérations on the Language of Ebla »[5], il mit d’ailleurs en évidence le caractère artificiel de cette opposition entre morphologie et lexique, considérant que « Akkadian differs from Western Semitic as we knew it hitherto because the latter was documented only on the phase following Amorite innovation. If it is traced back to the time before these innovations, a northwestern pre-Amorite Semitic begins to emerge, which is concordant with Akkadian just because the latter preserved its earlier characters after Amorite innovasion »[6]. Basant essentiellement son étude sur le lexique, G. Pettinato fut néanmoins le premier à annoncer en 1975, la découverte d’une nouvelle langue sémitique, à laquelle il donna alors le nom de « Paléo-Cananéenne »[7]. Si la communauté scientifique accueillit alors assez favorablement cette idée, l’appellation proposée par Pettinato, ne fit pas, quant à elle, l’unanimité. En effet, tout en présentant l’avantage de rappeler sa proximité avec l’hébreu, l’ougaritique ou le phénicien, elle se révélait néanmoins impropre à indiquer sur le plan morphologique ses encrages dans l’espace sémitique oriental. A son tour, G. Garbini proposa alors le terme de « Paléo-Syrien »[8] mais ici encore, se montrant tout aussi inadéquat que le précédent à rendre compte de ses spécificités mésopotamiennes, ce terme ne fit pas école. Aussi, faute d’une appellation en accord avec les différentes caractéristiques linguistiques de cette nouvelle langue, l’on retint finalement le nom « d’éblaïte ».

La nature des documents

Sur l’ensemble du corpus éblaïte dont la publication commença, nous l’avons vu, dès 1974, la plupart des documents mis au jour relèvent du domaine administratif ou économique, aux côtés desquels, existent toutefois une petite centaine de tablettes historiques ainsi que quelques écrits à nature scolastique : lexiques, syllabaires ou bilingues. A cet ensemble, il convient également de rajouter quelques rares textes littéraires : fragments de mythes, d’épopées, d’hymnes, mais aussi de proverbes, ainsi que quelques documents à caractère conjuratoires.

D’un point de vue linguistique, bien qu’un grand nombre de ces documents soit effectivement rédigé en sumérien, une proportion assez large d’entre eux n’utilise cette langue que d’un point de vue idéographique ainsi que le confirment certains éléments sémitiques, ajoutés aux sumérogrammes, tels que les marqueurs morphologiques, les pronoms suffixes ou certaines prépositions, qui trahissent une langue sous-jacente distincte du sumérien.

in U4 DINGIR a-mu-su3 NIDBA « le jour où le dieu de son père eut sa fête » De telles habitudes d’écriture rendent évidemment l’approche de l’éblaïte difficile. Fort heureusement, quelques rares documents, lettres ou tablettes bilingues, principalement rédigés de manière syllabique, permettent de franchir cette barrière graphique et précisent notre connaissance de la langue.

Si l’on peut certes, ajouter à cet ensemble le matériel onomastique qui en sémitique constitue habituellement de courtes phrases, la part du corpus éblaïte, utilisable dans une perspective linguistique, reste relativement restreinte et limitée d’un point de vue morphologique, syntaxique ou lexical.

La barrière graphique et les habitudes d’écriture

La principale difficulté à laquelle se heurte notre connaissance de la langue d’Ebla relève essentiellement de problèmes d’écriture. En effet, l’éblaïte partage avec les langues sumérienne, akkadienne, hittite, hourrite ou élamite, un système graphique appelé écriture cunéiforme, où chaque signe peut avoir conjointement ou séparément une valeur idéographique et/ou phonétique. Dans le premier cas, le signe ou la chaîne de signes désigne simplement une idée qui nous est intelligible par le biais de sa valeur sumérienne ; dans le second cas, il indique, avec une plus ou moins grande approximation liée aux habitudes d’écriture, la forme du vocable éblaïte suivant un principe de décomposition syllabique.

L’étude comparée des signes éblaïtes révèle un certain nombre de différences avec les systèmes utilisés par les autres écoles de scribes. En revanche, sans pour autant lui être identique, le syllabaire éblaïte présente d’importantes similitudes avec celui de l’ancien akkadien utilisé à Kish à l’époque des Dynasties archaïques (DA II).

Pratiquement, l’on relève parmi les textes d’Ebla, trois habitudes de transcription de la langue : l’une exclusivement syllabique, l’autre usant conjointement du syllabisme et de l’idéographie et enfin une dernière utilisant essentiellement le principe de l’idéographie. Dans la première catégorie se retrouvent principalement les textes incantatoires et l’écriture des anthroponymes ; dans la deuxième se rangent les documents épistolaires, historiques, et littéraires sans oublier quelques documents diplomatiques ; enfin dans la troisième se retrouvent textes économiques et administratifs, en rapport avec la gestion et l’intendance du palais où l’idéographie est un principe suffisant pour l’écriture des realia. D’un point de vue qualitatif et quantitatif, cette situation s’apparente pleinement à celle du corpus mésopotamien.

La faible proportion de documents syllabiques par rapport à la grande quantité de textes rédigés au moyen de logogrammes sumériens avait d’ailleurs conduit G. Pettinato[9] à considérer, dans un premier temps, que ces documents étaient écrits en sumérien. Une telle thèse ne tient évidemment plus aujourd’hui au regard de nos connaissances sur les habitudes d’écriture et de formulation spécifiques aux scribes sumériens et éblaïtes. Ces conventions graphiques sont si spécifiques qu’elles suffisent bien souvent à identifier sous l’idéographie la langue sous-jacente[10]. Ainsi, par exemple, l’habitude sumérienne d’écrire la filiation suivant la formule X DUMU Y « X fils de Y » s’oppose-t-elle aux habitudes akkadiennes et éblaïtes qui lui préfèrent la tournure X DUMU.NITA Y[11].

Toutefois si l’on sait, comme nous venons de le voir, identifier, derrière un sumérogramme, un signifié d’origine sémitique, il reste en revanche difficile de dégager son signifiant. Fort heureusement, la restitution de la valeur phonétique de ces signes est rendue possible par l’existence de listes lexicales bilingues, où chaque idéogramme sumérien voit sa forme éblaïte précisée au moyen d’une glose en écriture syllabique.

Même lorsque la valeur phonétique du mot est précisée, perdure également toute une série des problèmes d’ordre sémantique qui gênent encore notre compréhension. Ainsi lorsqu’un scribe éblaïte utilise le signe LUGAL signifiant « roi » en sumérien, il le transcrit avec sa valeur akkadienne šarrum mais le traduit par « dignitaire ». Ce simple exemple montre les écarts d’interprétation auxquels on risque d’aboutir en lisant les signes éblaïtes avec pour seule considération, leurs valeurs sumériennes.

De son côté, l’écriture strictement syllabique n’est pas non plus exempte de problèmes. La rareté des signes du type V[oyelle] + C[onsonne] oblige à certaines approximations dans la transcription des mots. Aussi trouve-t-on le vocable ʾummum « mère » rendu syllabiquement par u3-mu-mu. Par ailleurs, alors que le sumérien procède quelquefois morphologiquement par réduplication du mot pour rendre le pluriel, l’éblaïte réutilise ce procédé avec la même signification, mais en le transformant en simple signifié graphique. Ainsi trouve-t-on des formes du type nasi11-nasi11 pour écrire le pluriel de nas11 « le peuple ». Il n’est pas rare d’autre part, que l’écriture présente un caractère défectif, où tous les marqueurs morphologiques ne sont pas indiqués : ḫa-za-an šu-ba-ti = *ḫazānum yimḫur « le maire le prend »[12].

A ces problèmes viennent se joindre également tous ceux qui sont liés aux limites intrinsèques de l’écriture sumérienne, incapable de rendre une partie du système phonologique du sémitique. Organisé comme le précise Diakonoff sur une opposition tendu ~ lâché, le système phonologique du sumérien ne peut en effet rendre qu’avec difficultés l’opposition sourde ~ sonore, de même que les emphatiques du sémitique. Aussi trouve-t-on transcrit avec le même signe DA les syllabes /da/, /ṭa/, /ta/, ou encore avec le signe GU les syllabes /gu/, /ku/, /qu/.

Pour les mêmes raisons, il est également impossible à l’écriture sumérienne de rendre le jeu des laryngales et des pharyngales de l’éblaïte. Toutefois pour pallier ces difficultés, on utilise, à l’instar de ce qui se passe en ancien akkadien, des conventions graphiques telles que l’usage des signes E et MA pour rendre les phonèmes /ḥ/ ou /ʿ/ ou encore en jouant sur des signes syllabiques terminés par la voyelle /e/ qui n’est autre que la trace vocalique d’une des deux articulations précédentes.

Par ailleurs comme le montrent, par exemple, les graphies la-ḫa pour /laḫān/ ou ba-da-a pour /baytay/, les phonèmes /w/, /y/, /m/, et /n/ ne sont pas rendus graphiquement en position finale, et initiale. Reprenant ces deux exemples, notons d’une part que la quantité des voyelles n’est pas rendue par l’écriture (la graphie da-za-a pour /taṣṣaʾā/ « ils sortiront » nous montre que les consonnes géminées subissent de leur côté le même sort) et d’autre part que la voyelle /a/ sert également à noter les syllabes /ʾa/, /ya/ et /ay/.

Aperçu linguistique

Le système phonologique

Comme nous venons de l’entrevoir, les difficultés de lecture des textes éblaïtes, rendent difficile l’approche de son système phonologique.

L’étude du contexte d’utilisation des signes I, I2, A, ʾA, ḪA, etc. au regard des conventions d’écriture des scribes akkadiens, a permis de conclure, au-delà des difficultés d’identification posées par la barrière graphique, à « l’existence et l’autonomie des phonèmes /h/, /ḥ/ et /ḫ/ que confirme la réalisation de la voyelle /a/ en [ɛ] dans les syllabes fermées /ḥaC/ et /ʾaC/, de même que la tendance à étendre ce phénomène à la voyelle /a/ suivie d’une pharyngale. On manque actuellement d’éléments pour juger de l’existence d’un phonème /ġ/ ou d’une variante [ġ] »[13].

Toujours sur la base d’une analyse contextuelle des signes z + V[oyelle] : ze2, s + V : se11, š + V, Pelio Fronzaroli confirme l’existence des phonèmes /s/, /ṣ/, /ḍ/ et /ẓ/ ainsi que des phonèmes /s/, /š/ et /ṯ/, séries auxquelles il faut peut-être également ajouter /z/[14].

L’existence de diphtongues est quant à elle sujette à caution. La diphtongue /ay/ semble s’être conservée en éblaïte comme l’illustrerait la forme /ʿayn-ʿayn/. Toutefois, la réalité de ce phonème est fortement discutée par I. Gelb « The main difference between Fronzaroli’s treatment of the diphtong /aj/ at Ebla and mine is that Fronzaroli believes (...) that the original diphtong /aj/ was preserved in Eblait (even though not written), while I take it to have developped to /ā/ »[15].

Il convient également de signaler le problème de la réalisation instable des liquides avec alternance de /r/ et /l/. I. Gelb envisage deux raisons à ce phénomène : « If the weakness of the r / l phoneme (which is amply exemplified at Ebla) should be considered as an indication of the Hurrian influence on Eblaic phonology, then we should note that this feature is characteristic not only of Hurrian (and other language in the general area), but also of Egyptian, and may therefore be either a surviving feature of the Semito-Hamitic (or Afro-Asiatic) or a cross-linguistic areal feature »[16].

La Morphologie

Le système pronominal

L’éblaïte possède deux formes de pronoms personnels, l’une indépendante, l’autre suffixée. Par ailleurs, les textes ont également révélé une forme pronominale déterminative ainsi que des formes à valeur interrogative. Le matériel épigraphique ne permet pas toujours une restitution complète des paradigmes, et les lacunes doivent être comblées sur la foi de comparaisons linguistiques, ainsi que sur la base de reconstitutions internes tenant compte des structures propres de la langue.

Les pronoms indépendants

À l’exception de la première personne du singulier, l’analyse du système pronominal indépendant laisse apparaître une morphologie identique à celle que l’on rencontre en akkadien ainsi que dans certains dialectes de l’Arabie du sud, comme le qatabanite ou le minéen.

Singulier Pluriel Personnes graphie valeur graphie valeur 1e com. ANA /ʾanā/ - */naḥnu/ 2e masc. AN-DA /ʾantā/ AN-DA-NU /'antanu/ 2e fém. - */ʾanti/ - */ʾantina/ 3e masc. SU-WA /šuwā/ SU-NU /šunū/ 3e fém. SI-A /šiyā/ - */šinā/ Notons qu’il existe, également, pour les deuxième et troisième personnes du masculin singulier, des formes spécifiques pour l’accusatif ainsi que pour le datif.

Singulier Pluriel Personnes graphie valeur graphie valeur 2e masc. GU-WA-TI /kuwāti/ GU-WA-SI /kuwāši(m)/ 3e masc. SU-WA-TI /šuwāti/ SU-WA-SI /šuwāši(m)/ Les formes suffixées

Parallèlement aux formes indépendantes, l’éblaïte possède des formes suffixées du pronom personnel qui peuvent être attachées au verbe ou au nom avec valeur accusative, génitive, ou dative.

Singulier Génitif Accusatif Datif Personnes graphie valeur graphie valeur graphie valeur 1e com. -I /-iyV/ -NI /-ni/[17] - - 2e masc. -GA /-ka/ -GA /-ka/ -KUM /-kum/ 2e fém. -GI /-ki/ -GI /-ka/ - - 3e masc. -SU, -SU /-šu/ -SU, -SU /-šu/ -SU-UM /-šum/ 3e fém. -SA /-šā/ - - - - Pluriel Génitif Accusatif Datif Personnes graphie valeur graphie valeur graphie valeur 3e masc. -SU-NU /-šunu/ - - - - 3e fém. -SI-NA /-šina/ -SI-NA-AT /-šināt/ - - Des formes duales de ces pronoms suffixes sont également attestées pour la deuxième personne, au génitif et au datif : -kumay(n), ainsi que pour la troisième personne à l’accusatif et au génitif : -šumay(n)[18]. La présence de ces formes duales dans le paradigme du pronom suffixe laisse supposer l’existence de ce nombre pour les pronoms indépendants.

Le pronom déterminatif

L’existence de ce pronom est attestée par l’utilisation du sumérogramme LU2 utilisé en sumérien comme pronom relatif masculin de la classe des animés. En éblaïte, l’opposition animé ~ inanimé n’existant pas à ce niveau, l’usage de ce signe s’est élargi au féminin. Les textes syllabiques permettent, dans une certaine mesure, d’en donner un paradigme.

Nominatif Génitif Accusatif singulier pluriel singulier pluriel singulier pluriel masc. SU - SI SU-TI SA - fém. SA-DU SA-DU SA-TI SA-TI - - Il est difficile de proposer ici une transcription de ces valeurs graphiques, dans la mesure où l’ambiguïté de l’orthographe éblaïte ne permet pas de déterminer si la reconstruction de ces formes doit être modélisée sur celle de l’ancien akkadien ou celles des langues ouest sémitiques[19].

Les pronoms interrogatifs

Les pronoms interrogatifs de l’éblaïte obéissent de même que ceux de l’akkadien à une opposition animé ~ inanimé.

Nominatif Génitif Accusatif graphie valeur graphie valeur graphie valeur animé MA-NU /mannu/ MA-NA /manna/ - - inanimé. MI-(NU) /mīnu/ MI-NA /mīna/ MI-NE-IS /mīniš/ Notons qu’il existe certaines variantes dans les graphies de ces formes : ainsi MA-NU possède-t-il également une occurrence en MA-NI, de même MI-NU que l’on retrouve aussi sous la forme ME-NU.

Les pronoms indéfinis

Comme c’est aussi le cas en akkadien, le pronom indéfini est formé en éblaïte par la suffixation d’un élément -ma aux formes du pronom interrogatif. A l’instar de ce dernier il obéit également à l’opposition animé ~ inanimé.

Nominatif Génitif Accusatif graphie valeur graphie valeur graphie valeur animé MA-NU-MA /mannuma/ MA-NA-MA /mannama/ - - inanimé. MI-NU-MA /mīnuma/ ME-NA-MA /mīnama/ ME-NE-MA /mīnema/ Ici encore l’on peut noter certaines variantes dans l’écriture des formes de ce pronom. Ainsi MI-NU-MA peut aussi se rencontrer sous la forme ME-NU-MA. Par ailleurs, l’écriture ME-NA-MA-MA de l’accusatif inanimé, avec redoublement de l’élément /-ma/, peut éventuellement être interprétée comme la marque d’une gémination du type /mīnamma/.

Le système nominal

L’éblaïte présente un système nominal comparable à celui que l’on rencontre en akkadien et dont on trouve des traces dans certaines langues sémitiques. On y distingue, en particulier, trois catégories flexionnelles : le genre, où s’opposent formes masculines et féminines ; le nombre, avec un singulier, un duel et un pluriel ; enfin les cas, couvrant à la fois des relations d’ordre syntaxique comme le nominatif, l’accusatif et le génitif, mais aussi des relations à caractère plus concret comme le datif et le locatif[20]. Cette organisation de la morphologie nominale fut vraisemblablement celle de toutes les langues sémitiques, jusqu’au premier millénaire avant notre ère. Aujourd’hui, seul l’arabe en garde encore la trace.

La déclinaison du nom

La restitution de ces formes se heurte à nouveau ici au problème de la barrière graphique. En effet, dans les textes où l’écriture logographique domine, les marqueurs casuels ne sont pas toujours précisés. Par ailleurs, il n’est pas rare, que ces marques lorsqu’elles existent, fassent l’objet d’une graphie abrégée. Au-delà de ces difficultés, il est toutefois possible d’en établir un paradigme assez complet.

Substantif masculin Nominatif Accusatif Génitif Datif Locatif Sing. -u(m) -a(m) -i(m) -iš -um Plur. -ū -ī -ī - - Duel -ān -ayn -ayn - - Substantif féminin Nominatif Accusatif Génitif Datif Locatif Sing. -atu(m) -ata(m) -ati(m) - - Plur. -ātu(m) -ātim - - - Duel -ātān - - - - L’analyse du matériel épigraphique montre que la « mimation » de même que la « nunation » sont souvent omises aux formes du masculin. Il semble que cette omission ne réponde à aucune raison morphologique, mais relève plutôt d’irrégularités graphiques.

En ce qui concerne la déclinaison des adjectifs, il est vraisemblable qu’une désinence spécifique pour le masculin pluriel ait existé comme semble le suggérer la formule : māw-ū ḥamma-ūtum “ eau chaude ”.

Les états du nom

A l’instar des autres langues sémitiques, les substantifs éblaïtes semblent connaître trois formes d’état dans la proposition : l’état construit, l’état prédicatif et l’état absolu.

L’état construit

Le nom à l’état construit correspond à la forme du substantif dépourvu de mimation, conservant les marques casuelles. Il arrive qu’on utilise les formes construites avec les pronoms suffixes à initiale consonnantiques.

ib-du-ND “ Serviteur de ND ” L’état prédicatif

À l’état prédicatif, les noms suivent deux modes de formation qui ne se présentent pas en distribution complémentaire, puisqu’ils sont attestés indifféremment dans le même type de contexte. Dans un premier cas, le nom apparaît sous sa forme au nominatif, dépourvue de la mimation, dans le deuxième cas, l’on suffixe la désinence -a au radical du substantif.

a-pu3-ND ou a-ba-ND “ ND est un père ” L’état absolu

À l’état absolu ou indéterminé, le nom éblaïte est simplement privé de ses désinences casuelles.

itiza-lul “ le mois de Zalul ” Pour I. M. Diakonoff, cette distinction entre un état prédicatif en –a et un état absolu en -Ø, ne paraît pas fondée en éblaïte. Pour lui, ces variantes doivent être regardées comme des allomorphes d’un seul et même état à valeur prédicative[21].

Le système verbal

Le système verbal de l’éblaïte est construit sur la même structure que celle des autres langues sémitiques, où le cadre paradigmatique s’organise suivant un axe double : l’axe dérivationnel d’une part, au sein duquel la forme de base du verbe connaît un certain nombre de modifications et l’axe flexionnel d’autre part, où par un système de suffixation et de préfixation, le verbe se voit pourvu d’une valeur aspectuelle, personnelle ou modale.

Le cadre dérivationnel

Suivant la classification établie par W. von Soden pour la grammaire akkadienne[22], le matériel éblaïte présente à ce jour au moins quatre thèmes dérivationnels appelés également formes élargies : le thème G (Grundstamm) ou thème de base. Le thème D (Doppelungsstamm) appelé également forme intensive-factitive, que l’on retrouve aux formes de l’accompli et de l’inaccompli u9-ga-da-ra > /yuqaṭṭaram/, au participe actif mu-wa-li-tum > /muwallidum/, ainsi que les noms d’action comme ga-du-ru12 > /qaṭṭuru/. Le thème Š ou forme causative est attesté quant à lui aux formes de l’accompli et de l’inaccompli uš-da-si-ir > /yuštaysir/, au niveau du participe actif mu-sa-ti-sa > /mušadiy-/ ou encore au niveau des noms d’action sa-ḫu-sum > /šaḫuṯ̣um/. Enfin la forme doublement dérivée DŠ où se mêlent les valeurs de la forme D et de la forme Š, attestée au participe actif mu-sa-ga-i-nun2 > /mušakaʿʿinum/ “ serf ”. En revanche, l’existence de la forme réflexive N connue en akkadien, reste quant à elle à démontrer. Pour I. Gelb “ the name transliterated as ip-pi5-ḫir in Pettinato Cat., n°892, is transcribed in Pettinato, Ebla p. 74 as ippiḫar and taken as a form of the N stem. This is doubtful mainly because of the spelling with double consonnants ”[23]. Thèse que suit par ailleurs I. M. Diakonoff “ Eblait had no N stirp (an isogloss with aramaic, but no with akkadian). A few form in onomastics which could be regarded as belonging to the N stirp are possibly Amoryte and not Eblait or must be interpreted in another way ”[24].

Pour chacune de ces formes élargies, existent des schèmes surdérivés au moyen de l’infixe -ta-. Les formes attestées sont celles des thèmes Gt, Dt, Št, et DŠt. Le thème Gt se rencontre aux formes de l’accompli et de l’inaccompli avec une forte occurrence des formes à l’accompli iš-da-ma >/yiš-ta-maʿ/ “ il écouta ”, le thème Dt se retrouve dans certains noms verbaux du-da-li-gu2-um > /tu-ta-ll-ikum/ “ exercice de la royauté ”, le thème Št est attesté par uš-da-si-ir > /yu-š-ta-wšir/ “ il a libéré ”, enfin le thème DŠt se retrouve quant à lui dans la forme du nom verbal du-uš-a-gi-lum > /tu-š-ta-kk-ilum/.

L’existence de l’infixe -tan- est quant à elle, encore sujette à caution, dans la mesure où les formes Gt, Dt, et Št peuvent également être interprétées comme des forme comprenant l’infixe -tan-. Pour P. Fronzaroli, “ in base a considerazioni semantiche questo infisso puo essere probabile in alcuni dei nomi verbali di significato iterativo-abituale, che glossano sumerogrammi contenanti un elemento ripetuto ; un participio tn/1 (Gtn) è probabilmente da considerare mu-da-bil-du, in base alla comparazione con l’akkadico ”[25].

Le cadre flexionnel

Le second axe paradigmatique est, nous l’avons vu, celui de la flexion des thèmes dérivationnels. Pour chacune des formes énumérées plus haut, l’éblaïte possède un système aspectuel organisé sur la double opposition d’une forme *yi-qtul pour l’accompli et *yi-qattal pour l’inaccompli, l’une et l’autre conjuguées au moyen d’une flexion par préfixation qui s’oppose à son tour à la forme *qatal(a) du statif conjuguée quant à elle au moyen d’une flexion par suffixation. Chacune de ces formes se déclinant quant à elles selon la personne, le genre et le nombre

Ce type de morphologie verbale est identique à celui que l’on retrouve en akkadien. L’opposition formes suffixées ~ formes préfixées ne distingue pas comme c’est le cas pour les autres langues sémitiques les formes de l’accompli de celles de l’inaccompli, mais semblent plutôt relever d’une opposition entre conjugaison processive et conjugaison stative.

Les préfixes personnels

Il existe en éblaïte, comme en akkadien, deux séries allomorphes de préfixes personnels qui entrent conjointement dans la conjugaison des formes *yi-qtul de l’accompli et *yi-qattal de l’inaccompli. Ces deux séries diffèrent essentiellement par l’apophonie de leur élément vocalique a/i~u. La distribution de ces formes dépend du thème dérivationnel utilisé. Ainsi avec le thème G sont utilisées les formes en -a-, tandis qu’aux formes D, Š et DŠ, la série en -u- est préférée.

Notes

- « Our sources pertaining to the West Semites in Syria and Palestine flow almost uninterruptedly from the Old Babylonian period on. Two important conclusions can be drawn on the basis of the study of geographical names and of other, less important considerations : 1) The Semites entered Syria in mass in the Old Babylonian period, encountering a population of unknown, but certainly not Hurrian ethnic affiliation. 2) The Semites must have been established in Palestine long before the Old Babylonian period, and nothing prevents us from assuming that they may have been native to the area from time immemorial » in I. GELB, 1961 b, p. 45

- G. PETTINATO, 1967-1968

- M. LIVERANI, 1965

- P. FRONZAROLI, 1977, p. 40

- ibidem

- idem p. 79

- G. PETTINATO, 1975, pp. 361-374

- G. GARBINI, 1974, pp.65-68

- R.B. I., 25. 1977, p. 238

- I. GELB, 1977 p. 7

- I. GELB, 1981, pp. 13-14

- G. PETTINATO, Catalogo dei testi cuneiformi di Tell Mardikh (MEE 1, 1979) n° 6424-30

- P. FRONZAROLI, 1978, p.137

- idem pp. 137-139. Cf. également P. FRONZAROLI 1980, pp. 65-89 in Studi Ebaiti 1

- I. GELB, 1981, p. 24

- idem p. 65

- Nous retenons ici la thèse de I. Gelb, selon laquelle, cette forme du pronom suffixe première personne correspondrait à la forme du singulier et non à celle du pluriel. Cf. I. GELB 1981, pp. 26-30.

- P. FRONZAROLI, 1988.

- “ It is unknown whether one should reconstruct an Old akkadian pronunciation (šu = /tšu/) or a West Semitic pronunciation (šu = /dzū/ ; Cf. Arabic /ḏu/, aramaic */ḏī/). As mentioned above, Eblaite orthography allows both reading. It can thus be either an Eblaite-East Semitic isogloss or an Eblaite-West Semitic isogloss. I would prefer the second ” in I. M. DIAKONOFF, 1990 p. 25

- I. M. Diakonoff, préfère aux appellations conventionnelles de datif et de locatif, les termes de datif-locatif et de locatif-adverbial, afin de mieux couvrir le champ sémantique de ces cas. Cf. DIAKONOFF, 1990, p. 25

- idem p. 26

- SODEN W. von, 1995, § 86 pp. 139-140

- I. J. GELB, 1981, p. 39

- I. M. DIAKONOFF, 1990, p. 28

- P. FRONZAROLI, 1980, pp. 117-118

Bibliographie

- ARCHI Alfonso 1987 : “ Ebla and Eblaite ” in Eblaitica : Essays on the Ebla Archives and Eblaite Language. Publications of the Center for Ebla Reasearch at New York University. Vol n°1 edited by C. Gordon. Eisenbrauns, pp.7-17

- CAGNI A. 1981 : La lingua di Ebla, Atti del convegno internazionale (Napoli, 21-23 Aprile 1980). Istituto universitario orientale, Series Minor XIV, Naples.

- CAPLICE R. 1981 : “ Eblaite and Akkadian ” in La lingua di Ebla, Atti del convegno internazionale (Napoli, 21-23 Aprile 1980). Istituto universitario orientale, Series Minor XIV, Naples. pp. 161-164

- CATHART K. 1984 : “ The Language of Ebla ” in Proceeding of Irish Biblical Association (I.B.A.) n°8, edited by A. D. H. Mayes. Dublin. pp. 49-56

- CIVIL M. 1984 : “ Bilingualism in logographically written languages : sumerian in Ebla ” in Il Bilinguismo a Ebla, Atti del convegni internazionale (Napoli 19-22 aprile 1982) a cura di Luigi Cagni, Naples, pp. 75-97

- CONTI G. 1984 : “ Arcaismi in Eblaita ” in Studies on the language of Ebla. Edited by Pelio Fronzaroli. Quaderni di Semitica n°13. Istituto di Linguistica e di Lingue orientali, Universita di Firenze. Florence. pp. 159-172

- DAHOOD M. 1981 : “ The linguistic classification of Eblait ” in La lingua di Ebla, Atti del convegno internazionale (Napoli, 21-23 Aprile 1980). Istituto universitario orientale, Series Minor XIV, Naples. pp. 177-179

- DIAKONOFF I. 1984 : “ An évaluation of Eblaite ” in Studies on the language of Ebla. Edited by Pelio Fronzaroli. Quaderni di Semitica n°13. Istituto di Linguistica e di Lingue orientali, Universita di Firenze. Florence. pp. 1-10

- DIAKONOFF I. 1990 : “ The importance of Ebla for History and Linguistics ” in Eblaitica, Essays on the Ebla Archives and Eblaite Language. Vol n°2, edited by Cyrus Gordon, Winona Lake, Indiana. pp. 3-29

- FRONZAROLI P. 1977 : “ L’interferenza linguistica nella Siria settentrionale del III milenio ” in Interferenza linguistica, Atti del convegno della Societa di Glottologia. Perugia pp. 27-43

- FRONZAROLI P. 1978 : “ La contribution de la langue d’Ebla à la connaissance du sémitique archaïque ” in (C.R.R.A.) n°25 pp. 27-43

- FRONZAROLI P. 1979 : “ Problemi di fonetica eblaita ” in Studi Eblaitica n°1. Rome pp. 64-89

- FRONZAROLI P. 1982 : “ Per una valutazione della morphologia eblaita ” in Studi Eblaiti n°5. Rome pp. 95 120

- FRONZAROLI P. 1984 : “ The Eblaic Lexicon : Problems and Apparaisal ” in Studies on the language of Ebla. Edited by Pelio Fronzaroli. Quaderni di Semitica n°13. Istituto di Linguistica e di Lingue orientali, Universita di Firenze. Florence. pp. 117-157

- GARBINI G. 1981 : “ Considerations on the Language of Ebla ” in La lingua di Ebla, Atti del convegno internazionale (Napoli, 21-23 Aprile 1980). Istituto universitario orientale, Series Minor XIV, Naples. pp. 75-82

- GARBINI G. 1984 : “ La lingua di Ebla ” in Le lingue semitiche, Studi di Storia linguistica. Istituto universitario Orientale, Series Minor XX. Naples. pp. 65-78

- GELB I. J. 1958 : “ La lingua degli Amoriti ” in Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Rendiconti morali, Serie VIII, vol n°XIII fasc. 3-4, pp. 143-164

- GELB I. J. 1961 a : Old akkadian writing and Grammar. Material for the Assyrian dictionary n°2, second édition, revised and enlarged. Chicago.

- GELB I. J. 1961 b : “ The Early History of West Semitic Peoples ” in Journal of Cuneiform Studies n°15, pp. 27-47

- GELB I. J. 1977 : “ Thought about Ibla, A preliminary Evaluation, March 1977 in Monographic Journals of the Near East, Syro-Mesopotamian Studies I/1, pp. 3-30

- GELB I. J. 1981 : “ Ebla and the Kish civilisation ” in La lingua di Ebla, Atti del convegno internazionale (Napoli, 21-23 Aprile 1980). Istituto universitario orientale, Series Minor XIV, Naples. pp. 9-73

- GORDON C. 1990 : “ Eblaite and Northwest Semitic ” in Eblaitica : Essays on the Ebla Archives and Eblaite Language. Publications of the Center for Ebla Reasearch at New York University. Vol n°2 edited by C. Gordon. Eisenbrauns, pp. 127-139

- GORDON C. 1991 : “ Eblaite ” in Semitic Studies in honor of Wolf Leslau, On the occasion of his eighty-fyfth birthday. Vol n°1, edited by Alan S. Kaye, Wiesbaden. pp. 550-557

- GORDON C. 1997 "Amorite and Eblaite," The Semitic Languages. Ed. Robert Hetzron. New York: Routledge.

- KNUDSEN E. 1982 : “ An analysis of Amorite, A review article ”, in Journal of Cuneiform Studies. Vol n° 34 / 1-2, Philadelphia. pp. 1-18

- KNUDSEN E. 1991 : “ Amorite Grammar, A comparative statement ” in Semitic Studies in honor of Wolf Leslau, On the occasion of his eighty-fyfth birthday. Vol n°1, edited by Alan S. Kaye, Wiesbaden. pp. 866-885

- LAMBERT W. 1981 : “ The Linguage of Ebla and Akkadian ” in La lingua di Ebla, Atti del convegno internazionale (Napoli, 21-23 Aprile 1980). Istituto universitario orientale, Series Minor XIV, Naples. pp. 155-160

- LIPINSKY E. 1981 : “ Formes verbales dans les noms propres d’Ebla et le système verbal sémitique ” in La lingua di Ebla, Atti del convegno internazionale (Napoli, 21-23 Aprile 1980). Istituto universitario orientale, Series Minor XIV, Naples. pp. 191-210

- LIVERANI M. 1965 : Missione Archeologica Italiana in Siria 1964. Rome

- MÜLLER H.-P. 1984 : “ Neue Erwägungen zum eblaitischen verbalsystem ” in Il Bilinguismo a Ebla, Atti del convegni internazionale (Napoli 19-22 aprile 1982) a cura di Luigi Cagni, Naples, pp. 167-204.

- MUGNAIONI R. 2000 « A propos de la langue d’Ebla » in Travaux 16 – La sémitologie aujourd’hui, Cercle de Linguistique d’Aix-en-Provence, Centre des sciences du langage, p. 33-56.

- PETTINATO G. 1970 : “ L’inscription de Ibbit-Lim roi d’Ebla ” in A.A.A.S. pp. 19-22

- PETTINATO G. 1972 : “ L’Inscription de Ibbit-Lim roi d’Ebla ” in Missione Archeologica Italiana in Siria 1967-1968. Rome.

- PETTINATO G. 1975 : “ Testi cuneiformi del 3° millenio in paleo-cananeo rinvenuti nelle campagna 1974 a Tell Mardikh-Ebla in Orientalia n°44, pp. 361-374

- PETTINATO G. 1979 : Catalogo dei testi cuneiformi di Tell Mardikh in M.E.E.

- PETRACEK K. 1984 : “ Les catégories flexionnelles en éblaïtes ” in Studies on the Language of Ebla. Quaderni di Semitistica n°13, édité par P. Fronzaroli. Florence, pp. 24-57

- SODEN W. von 1995 : Grundriß der akkadischen Grammatik, 3. ergänzte Auflage. Analecta Oientalia n°33, Rome.

Références

- (en) HUEHNERGARD John, 2004 « Akkadian and Eblaite » in R. Woodard The Cambridge Encyclopedia of the World’s Ancient Languages. Cambridge.

- (fr) MUGNAIONI Remo, 2000 « A propos de la langue d’Ebla » in Travaux 16 – La sémitologie aujourd’hui, Cercle de Linguistique d’Aix-en-Provence, Centre des sciences du langage, p. 33-56.

Liens

Eblaitica vol.2 at Google Books

Eblaitica vol.4 at Google Books

Articles connexes

Wikimedia Foundation. 2010.