- Vénus de Milo

-

La Vénus de Milo est une célèbre sculpture grecque de la fin de l'époque hellénistique (vers 130-100 av. J.-C.) qui pourrait représenter la déesse Aphrodite (Vénus pour les Romains). Découverte en 1820 sur l'île de Milo, d'où son nom, elle est actuellement conservée au musée du Louvre.

Sommaire

Historique

Cette statue date de l'époque hellénistique (grecque), vers 130-100 av. J.-C.. Elle a d'abord été attribuée à tort à Praxitèle mais une inscription sur le socle montre qu'elle pourrait être l'œuvre d' Alexandros d'Antioche.

Découverte

Le buste de la statue est mis au jour le 8 avril 1820 à Milo, une île de la mer Égée, faisant alors partie de l'empire ottoman, par un paysan nommé Yorgos Kentrotas à la recherche de pierres pour bâtir un mur autour de son champ. Par hasard, un élève officier de marine français, Olivier Voutier, assiste à la découverte. Passionné par l'archéologie, alors une discipline récente, il incite le paysan à continuer à creuser. Apparaissent alors la partie inférieure de la statue et quelques fragments appartenant de toute évidence à la statue, comme le nœud du chignon. En l'état, le buste n'a déjà plus ses bras, comme en témoigne le dessin exécuté sur place par Voutier. Celui-ci prévient Louis Brest, vice-consul de France à Milo, pendant que le paysan, poursuivant sur sa lancée, met au jour d’autres fragments[1], dont deux piliers hermaïques, deux blocs inscrits, qui seront ensuite rejoints par un troisième, une main mutilée tenant un fruit (mais d’un travail trop rudimentaire pour appartenir à la statue) et des morceaux de bras.

Voutier fait alors pression sur le consul pour que l'État français achète la statue. De son côté, Jules Dumont d'Urville, alors enseigne de vaisseau, a également vu la statue et alerte le marquis de Rivière, ambassadeur de France auprès de la Sublime Porte. Celui-ci dépêche sur place un secrétaire d'ambassade, le comte de Marcellus, qui arrive en rade de Milo au moment où la statue est en train d'embarquer sur un navire à destination de Constantinople pour le compte d'un haut dignitaire turc. Au terme de tractations diverses, la statue est achetée pour le compte du marquis de Rivière qui l'offre au roi Louis XVIII le 1er mars 1821. Celui-ci en fait aussitôt don au musée du Louvre. Comme toute œuvre endommagée, la Vénus entre dans l'atelier de restauration du musée afin de subir l'examen minutieux de son restaurateur en chef Bernard Lange. La rigueur d’analyse de ce dernier le conduit à écarter de ses projets de restauration toute conception fantaisiste. Il pense ainsi retrouver le mouvement initial de bras de la Vénus et envisage de recréer les parties manquantes selon les préceptes de restauration en vigueur à cette époque. Contre toute attente, mais avec l’appui du roi, il est finalement décidé de la présenter dans l'état où elle a été trouvée, sans ajout ou complément. Les seules restaurations sont celles de l'extrémité du nez, de la lèvre inférieure, du gros orteil du pied droit et de quelques raccords dans l'épaisseur de la draperie.

Description

La statue représente une femme plus grande que nature (hauteur sans la plinthe : 2,04 mètres), debout, en appui sur la jambe droite et la jambe gauche légèrement fléchie, le pied (disparu) dépassant de la plinthe. Le haut du corps est dénudé ; le bas est revêtu d'un himation roulé autour des hanches. Les cheveux sont relevés en un chignon maintenu par un bandeau, dont s'échappent trois mèches tombant sur la nuque.

Elle est constituée de deux blocs en marbre de Paros qui se rejoignent au milieu du bourrelet de l'himation. Il ne s'agit pas du résultat d'un accident, mais d'un procédé volontaire, courant à l'époque hellénistique, visant à faciliter le transport des statues. Les deux blocs étaient à l'origine raccordés par des goujons métalliques situés sur l'extrémité des hanches; ils ont été scellés en place par du plomb coulé dans des canaux dont les ouvertures se trouvent dans la section supérieure de la statue. Chacune des deux sections comprend également des pièces de marbre insérées au niveau des hanches. Il s'agit probablement d'une réparation antique suite à un éclatement du marbre dû à l'oxydation des goujons. L'éclat inférieur de la hanche gauche a vu sa surface retouchée au ciseau en 1871 : la statue, démontée et placée en lieu sûr au moment de la Commune, avait été mal remontée et l'éclat formait une saillie, que l'on s'est efforcé d'aplanir. Enfin, l'éclat supérieur de la hanche droite se caractérise par l'absence de mortaise : il s'agit probablement d'un morceau sculpté à part, sans remploi du tenon originel.

Pour ce qui est des bras manquants, la mortaise de l'arrachement du bras gauche tend à démontrer que celui-ci était rapporté ; en revanche, la finition régulière de la jonction du bras droit, qui n'a pas de mortaise, résulte probablement d'une autre réparation antique suite à un accident[2],[3]. Le pied manquant présente également une surface très régulière, qui a fait conclure là encore à une pièce rapportée[2],[4]. Enfin, le haut du dos présente des défauts de surface localisés.

Des trous de fixation encore visibles sur la statue montrent qu'elle était couronnée d'un diadème (par-dessus le ruban) et qu'elle portait des boucles d'oreille et un bracelet au bras droit. Contrairement à l'usage de l'époque, la statue n'a pas été restaurée lors de son entrée dans les collections du Louvre. Le pied gauche a été un temps restitué en plâtre avant d'être retiré. Les seules interventions modernes subsistant à l'heure actuelle sont le recollage du chignon et le complément en plâtre d'éclats au bout du nez, sur la lèvre inférieure; la plinthe a également fait l'objet d'une reprise. La statue a été nettoyée au printemps 2010 et le complément en plâtre sur l'orteil droit a été retiré.

Les mesures principales de la Vénus de Milo sont les suivantes :

- hauteur totale : 211 cm

- largeur maximum : 36 cm

- profondeur maximum : 64 cm

- tour de poitrine : 121 cm

- tour de taille : 97 cm

- tour de hanches : 129 cm

Le poids est d'environ 1 000 kg soit 1 tonne environ.

Identification

L’identification de la statue, difficile en l’absence d’attribut, a fait l’objet, depuis sa découverte, de multiples hypothèses et suscité de nombreuses études.

Voici les conclusions de la dernière en date[5] (1985), réalisée par Alain Pasquier, conservateur en chef du département des antiquités grecques et romaines du musée du Louvre :

« Les conditions de la trouvaille et de l’acquisition, l’état de conservation de la pièce, et l’histoire des fragments exhumés à Mélos se sont conjurés pour que la statue garde son mystère. Il n’est donc rien, à ce propos, qui puisse être prononcé avec certitude. Mais si l’on veut bien raisonner en termes de probabilité, c’est Aphrodite, sans doute, qui se présente comme l’identification la plus vraisemblable. L’histoire de l’iconographie de la déesse de l’Amour plaide en tout cas dans ce sens. Car pour revenir à des éléments simples, et ne laisser parler que le bon sens, cette effigie, où l’exaltation de la beauté du corps féminin le dispute à la souveraineté de l’attitude, correspond tout à fait à ce que nous connaissons des images d’Aphrodite. (…) Quant au geste, contentons-nous d’un à peu près : le bras droit croisait le corps, et la main venait à la hauteur de la hanche gauche ; et le plus vraisemblable est que le bras gauche occupait une position élevée : plus de précision serait téméraire. »

En ce qui concerne l’origine et la datation de la statue, « au prix d’une pyramide d’hypothèses dont il est inutile de souligner la fragilité », la Vénus de Milo serait « l’œuvre d’un artiste originaire de la Grèce d’Asie Mineure, dont la carrière occupe la génération des années 120-80 av. J.-C. »

Fragments trouvés avec la statue

Les fragments découverts sur le lieu de trouvaille de la statue livrent certains indices, sans apporter aucune certitude, du fait de la disparition des réserves du Louvre de deux d’entre eux.

Rappelons qu’ont été déterrés en même temps que la statue – et dessinés sur place par Voutier :

- deux piliers hermaïques,

- deux socles inscrits, l’un entier, l’autre fragmentaire, que l’élève officier passionné d’archéologie place dans sa tentative de reconstitution spontanée sous les deux piliers hermaïques.

Le socle entier a été reconnu comme le bloc où s’encastrait (comme le montrait le dessin de Voutier) le pilier hermaïque surmonté d’une tête barbue. Il porte l’inscription : « Théodoridas, fils de Laistratos, au dieu Hermès ». La graphie de l’inscription n’est pas postérieure au IVe siècle av. J.‑C.

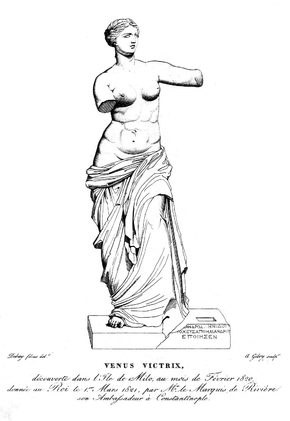

Le socle fragmentaire est beaucoup plus important car il pourrait appartenir à la Vénus du Louvre. En effet, si Voutier le place dans son dessin sous le deuxième pilier hermaïque, il figure, sur une estampe gravée d'après un dessin d'un des fils Debay [6] (artiste à qui l’on avait commandé une reproduction de la statue en Vénus Victrix à destination du peintre Jacques Louis David, alors exilé en Belgique) comme raccordé au fragment de la plinthe brisée de la Vénus (voir l'estampe ci-contre) .

Qui a raison ? Une simple confrontation des blocs suffirait mais le fragment a disparu des réserves du Louvre, ce qui ne permet aucune conclusion certaine.

L’inscription - qui serait la signature de l’auteur si le fragment appartenait à la statue – est la suivante :

« -ανδρος Μηνίδου / [Ἀντ]ιοχεὑς ἀπὸ Μαιάνδρου / ἐποίησεν »

« (Agés)andros, fils de Ménidès, d'Antioche du Méandre a fait la statue »

La mention d’Antioche-sur-le Méandre, cité d’Asie Mineure fondée vers 280 av. J.-C. et le caractère de l’inscription permettent une datation comprise entre 150 et 50 av. J.-C. On constate ainsi une discordance de date avec le socle de l’Hermès barbu.

Le dessin de Debay montre clairement sur la surface supérieure du fragment inscrit une cavité carrée destinée à recevoir un élément rapporté. Le grand archéologue allemand Furtwängler, ignorant le dessin de Voutier, en a déduit l’existence d’un pilier sur lequel la Vénus aurait été appuyée (mais cette hypothèse est controversée). Il date l'œuvre entre 150 et 50 av. J.-C. et propose le rapprochement avec la Vénus de Capoue, copie romaine d'un original du IVe siècle av. J.‑C.

Un autre bloc inscrit venu s’ajouter aux premières découvertes, non consigné par Voutier (rapporté au Louvre mais disparu lui aussi des réserves), porte la dédicace d’un magistrat chargé de l’administration des gymnases :

« Βάρχιος Σ[έξτου] Ἀτίου ὑπογυ[μνασιαρχήσ]ας / τάν τε ἐξέδραν τὸ [(?)] / Ἑρμᾶι Ἡρακλεῖ »

« Bacchios, fils de S. Atius, alors qu'il était sous-gymnasiarque, a dédié cette exèdre et (ici un mot disparu) à Hermès et Héraclès »

Si le mot disparu est la mention d’une statue, on peut imaginer une décoration sculptée homogène avec l’Aphrodite du Louvre placée dans une niche (l’exèdre de l’inscription) avec les piliers hermaïques dans le cadre d’un gymnase, mais cette hypothèse est invérifiable et il y a discordance de dates entre les deux socles inscrits.

Les inscriptions trouvées peuvent n’avoir aucun lien avec la statue. Alain Pasquier rappelle que les débris de marbre de l’antiquité ont longtemps alimenté les fours à chaux et qu’ils étaient souvent rassemblés à cet effet dans des réserves.

Style

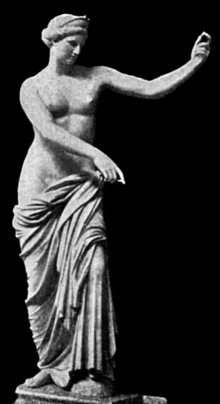

La Vénus de Capoue se mirant probablement dans le bouclier d'Arès, son amant, le pied posé sur son casque. Proche de la Vénus de Milo, elle développe cependant son geste, contrairement à cette dernière, dans un plan unique, perpendiculaire à l'axe de vision.

La Vénus de Capoue se mirant probablement dans le bouclier d'Arès, son amant, le pied posé sur son casque. Proche de la Vénus de Milo, elle développe cependant son geste, contrairement à cette dernière, dans un plan unique, perpendiculaire à l'axe de vision.

Si la physionomie impersonnelle et sereine peut faire songer aux déesses du haut classicisme (Ve siècle av. J.‑C.), le visage, le type de la coiffure, la qualité du regard, le travail de la bouche évoquent les visages féminins de Praxitèle et de Scopas à l’époque classique (IVe siècle av. J.‑C.). Le rapprochement avec la Vénus de Capoue, réplique antique d’un original en bronze du IVe siècle av. J.‑C. est indéniable : même opposition du drapé et du nu, même attitude des bras et du schéma général du vêtement.

Mais certains effets sont étrangers à l’art classique : mouvement de torsion du corps s’ouvrant dans des directions différentes, réalisme des plis de la draperie qui couvre le haut de la cuisse droite. Ils reflètent des innovations caractéristiques d’un courant néo-classique apparu à la période hellénistique, entre le IIIe et le Ier siècle avant notre ère.

Rapprochement avec d’autres œuvres

Des ressemblances très frappantes – qui peuvent suggérer un auteur ou une école commune -avec deux autres œuvres permettent de faire des hypothèses plus précises sur l’origine de la Vénus de Milo et sa datation : il s’agit d’une tête d’« Artémis » du Kunsthistorisches Museum à Vienne et d’un fragment de statue masculine (tête et partie droite du buste), le Pseudo-Inopos du musée du Louvre, trouvé dans l’île de Délos.

Or, l’on connaît la provenance de la tête d’Artémis : c’est la région de Tralles, en Asie Mineure, qui aurait été une dépendance de l’école de sculpture rhodienne sur le continent dans la dernière phase de la période hellénistique (et qui comprend la ville d’Antioche-sur-le-Méandre).

Quant à la tête masculine, elle représenterait le roi Mithridate le Grand, roi du Pont entre 120 et 63 av. J.-C.[7] et aurait été élevée à Délos en 101-102 av. J.-C.

Déclinaisons et détournements

La notoriété de la Vénus de Milo a poussé bien des artistes à s'en inspirer, citons entre autres :

- Salvador Dali : Vénus de Milo aux tiroirs, Le torero hallucinogène (1970)

- Arman,

- Etogo,

- Philippe Geluck,

- Hyvrard : Vélo de Minus.

- Jim Dine,

- René Magritte : Les Menottes de cuivre, huile sur plâtre 1931, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles. 37 × 11,5 × 11 cm.

- Marc Lavoine : « la Venus de Milo » dans J'aurais voulu

- Prosper Mérimée : La Venus d'Ille (composition à partir de plusieurs vénus, dont la Vénus d'Arles)

- Niki de Saint Phalle : La Vénus de Milo _ 1962

Notes

- Marianne Hamiaux, Les Sculptures grecques 2, Paris, 1998, p. 41-44.

- Pasquier, p. 30

- Hamiaux, p. 41.

- Hamiaux parle d'une réparation antique, p. 41.

- Alain Pasquier, La Vénus de Milo et les Aphrodites du Louvre, éditions de la Réunion des musées nationaux, 1985

- Soit Jean-Baptiste Joseph Debay (1802-1862) soit Auguste-Hyacinthe Debay (1804-1865).

- J.Charbonneaux, « La Vénus de Milo et Mithridate le Grand », La Revue des Arts, I, 1951

Bibliographie

- Takis Théodoropoulos, L'Invention de la Venus de Milo, traduit du grec par Michel Grodent, Paris, Sabine Wespieser Éditeur, 2008

- Marianne Hamiaux, Les Sculptures grecques 2, Paris, 1998, no 52, p. 41-44

- Alain Pasquier, La Vénus de Milo et les Aphrodites du Louvre, éditions de la Réunion des musées nationaux, 1985 (ISBN 2-7118-0256-6)

- (en) Brunilde Sismondo Ridgway, Hellenistic Sculpture, vol. II : The Styles of ca. 200-100 B.C., Madison, University of Wisconsin Press, 2000 (ISBN 0-299-16710-0), p. 167-172

- Dumont d'Urville, Comte de Marcellus, Olivier Voutier, Enlèvement de Vénus, préf. par Andrea de Lorris, Paris, éd. la Bibliothèque, 1994, 115 pages, ill. (coll. l'Écrivain voyageur)

- J. Charbonneaux, La Sculpture grecque et romaine au musée du Louvre, Collection des guides du visiteur, Paris, 1963

Articles connexes

- Autres statues grecques : Discobole, groupe du Laocoon, Apoxyomène, Doryphore, Diadumène, Victoire de Samothrace, Aurige de Delphes

- Vénus d'Arles

- Vénus Victrix

- Sculpture grecque antique, art hellénistique

Catégories :- Collection d'Antiquités Grecques du Louvre

- Sculpture en marbre

- Sculpture de la Grèce antique

- Sculpture du IIe siècle av. J.-C.

- Histoire de la sculpture

- Art hellénistique

- Œuvre conservée au Louvre

- Représentation de Vénus/Aphrodite

- Mythologie grecque dans la sculpture antique

Wikimedia Foundation. 2010.