- Troisième guerre indo-pakistanaise

-

Troisième Guerre indo-pakistanaise

Mouvements des troupes indiennes et des réfugiésInformations générales Date 3 décembre 1971 - 16 décembre 1971 Lieu Bangladesh (de nos jours) et frontières ouest indo-pakistanaise Issue Indépendance du Bangladesh Belligérants  Inde

Inde Pakistan

PakistanLigue Awami Commandants  Sam Manekshaw

Sam Manekshaw

J.S. Aurora

J.S. Aurora

} G.G Bewoor

} G.G Bewoor

K. P. Candeth

K. P. Candeth Gul Hassan Khan

Gul Hassan Khan

Abdul Hamid Khan

Abdul Hamid Khan

Tikka Khan

Tikka Khan

A. A. K. Niazi

A. A. K. NiaziPertes 3 843 tués

9 851 blessés

1 frégate

71 avions

4 hélicoptères[1]9 000 tués

4 350 blessés

97 368 capturés

2 destroyers

1 dragueur de mines

1 sous-marin

3 patrouilleurs

7 vedettes lance torpilles

44 avions (dont 2 civils)

2 hélicoptères[2]Entre 500 000 et 3 000 000 de civils tués

5 avions neutres détruit par l'IndeGuerre indo-pakistanaise Batailles Torpillage du Khukri * Opération Trident (1971) * Opération Python (1971) modifier

La troisième guerre indo-pakistanaise de 1971 a abouti à l'indépendance du Pakistan oriental sous le nom de Bangladesh. Les deux États issus de la Partition de l'Inde s'étaient déjà affrontés en 1947-1948 et en 1965, à propos du Cachemire.

Sommaire

Mauvais rapports entre les deux Pakistan

En 1970, la ligue Awami, une formation politique du Pakistan oriental revendique l'indépendance de ce qui va devenir le Bangladesh. Depuis la Partition de l'ancien empire britannique des Indes en 1947, le Pakistan, État fondé sur la religion majoritaire de ses habitants, l'islam, est alors constitué de deux entités : le Pakistan occidental (correspondant au Pakistan actuel) qui avec une superficie de plus de 800 000 km² avait 55 % de la population , et le Pakistan oriental, anciennement nommé Bengale oriental (le Bangladesh actuel), d'une superficie de 144 000 km² avec 78 millions d'habitants avant le conflit forment 45 % de la population distant de plus de 1 500 kilomètres et enclavés à l'est de l'Inde.

Les Pakistanais orientaux (qui sont Bengalis, comme les habitants de l'État indien du Bengale occidental, dont Calcutta est la capitale) considèrent que leur participation au pouvoir est insuffisante (aucun président du Pakistan provenant de cette région, et 5 premiers ministres totalisant 5 ans d'exercice sur les 24 ans d'existence alors du Pakistan) et une considération économique inférieure au Pakistan occidental (Les dépenses du gouvernement sont réparties entre 1950 et 1970 à 59,5 % du budget dans le Pakistan occidental et 40,5 % dans le Pakistan oriental)[3]. La mauvaise gestion du gouvernement central lors du désastreux cyclone de Bhola qui fit entre 250 000 et 500 000 morts ne fit qu'augmenter le ressentiment de la population[4],[5]. C'est peut-être la première fois qu'une catastrophe naturelle déclenche une guerre civile[6].

La démission du général Ayub Khan en 1970 amène à la tenue d'élections législatives en mars 1971 où le Pakistan oriental se voit reconnaître son importance démographique. Il devait alors disposer de 162 sièges sur les 300 du parlement du Pakistan. Le résultat des élections permet à la ligue Awami, dirigée par Mujibur Rahman, d'obtenir 160 sièges contre 81 au Parti du peuple pakistanais de Z. A. Bhutto. et de revendiquer la formation du gouvernement. Le président et général pakistanais, Yahya Khan, appuyé par son successeur Zulfikar Alî Bhutto refuse. Après avoir mis en scène des pourparlers avec Mujibur, il le fait arrêter dans la nuit du 25 mars 1971, interdit la Ligue Awami[7], et lance une répression de grande ampleur[8]. Le 26 mars 1971, Ziaur Rahman, officier rebelle de l'armée pakistanaise déclare l'indépendance du pays au nom de Mujibur Rahman.

Guerre de libération du Bangladesh

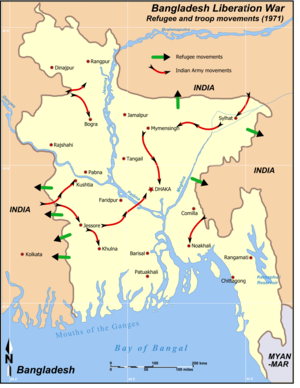

Article principal : Guerre de libération du Bangladesh.L'Operation Searchlight lancé le 25 octobre 1971 utilisa des méthodes très sanglantes ; la violence de ce qu'on appellera la guerre de libération du Bangladesh provoqua la mort de nombreux civils[9]. Parmi les cibles les plus importantes, on trouve des intellectuels et des hindous ; La plupart des leaders de la Ligue Awami quittent le pays et installent un gouvernement en exil à Calcutta, en Inde. La guerre dure neuf mois et des millions de réfugiés entrent en Inde pour fuir les combats.

Les forces armées du Pakistan rencontrent une résistance indépendantiste facilement matée malgré la guérilla menée par les Mukti Bahini. Le pourcentage de bengali ayant le rang d'officiers dans les forces armées pakistanaises étaient d'environ 5 % en 1965 et il n'y avait que deux unités spécifiquement est-pakistanaises[10].

En avril, une résolution du parlement de l'Inde demande que le Premier ministre de l'Inde Indira Gandhi aide à l'approvisionnement des rebelles dans l'est du Pakistan. Elle obéit, mais refuse de reconnaître le gouvernement provisoire de Bangladesh indépendant.

Une guerre de propagande entre le Pakistan et l'Inde suivi le début de cette guerre d'indépendance, Yahya menaça de guerre l'Inde si ce pays a fait une tentative de saisir une partie du Pakistan et affirmé que le Pakistan peut compter sur ses amis américains et chinois. Dans le même temps, le Pakistan a tenté d'apaiser la situation dans sa partie Est. Tardivement, il a remplacé Tikka, dont les tactiques militaires avaient causé des dégâts et des pertes de vie humaines, avec le plus sobre Lieutenant Général A.A.K. Niazi.. Un modéré bengali, Abdul Malik, a été installé en tant que gouverneur civil du Pakistan oriental. Ces gestes d'apaisements tardifs n'ont pas donné de résultats ni apaisé l'opinion mondiale[11].

Selon les estimations, cette guerre civile aurait causé en 9 mois entre 500 000 et 3 000 000 de décès de civils bengalis, un bilan alourdi notamment par des épidémies de choléra[12],[13]. Environ 200 000 femmes furent violées par des soldats pakistanais durant ce conflit[14].

La réaction de l'Inde

Ces évènements provoquent en quelques mois l'exode de 8 à 10 millions de réfugiés en Inde[15]. Le gouvernement indien mené par Indira Gandhi accumule ses forces le long de la frontière du Cachemire et soutient activement le mouvement indépendantiste. Les Indiens attendent l'hiver pour intervenir, afin d'éviter un soutien de la république populaire de Chine au profit des Pakistanais.

Les forces en présence étaient en faveur de l'Inde. Les forces armées indiennes disposait de 24 divisions, de plusieurs brigades blindés équipé en autre de 450 chars T-54 et T-55 et de 300 Vijayanta (version locale du Vickers Mk 1), de plusieurs brigades d'infanterie et de 2 de parachutistes, son aviation composé de 600 avions de combat dont huit escadrilles de récents MiG-21, six escadrilles de Su-7, six de Hawker Hunter, huit de Folland Gnat, deux de HAL HF-24 Marut, quatre de bombardiers Canberra et. Le moral était excellent et son commandement de qualité.

De son côté, le Pakistan alignait 12 divisions d'infanterie, 2 divisions blindées, une brigade blindée et son aviation équipée de six escadrilles de chasseurs F-86 Sabre, une de F-104 Starfighter, trois de Shenyang J-6, une de Mirage IIIEP et deux de bombardiers Canberra[16] plus faible et moins efficace que celle de l'Inde. La valeur des troupes pakistanaises était excellente mais la corruption du régime avait dégradé le commandement et le moral de l'armée[17].

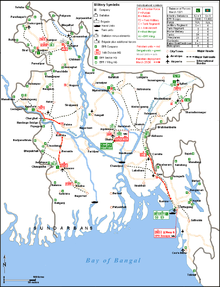

Le 3 décembre 1971, l'aviation pakistanaise attaque préventivement plusieurs bases aériennes indiennes, ce qui permet à l'armée indienne de répliquer : elle lance une offensive éclair sur le Pakistan oriental, le théâtre d'opération du Cachemire n'est pas concerné. L'armée pakistanaise, isolée dans ce territoire alors que la marine pakistanaise est neutralisée lors des opérations Trident et Python, accepte la défaite au bout de treize jours. Les opérations militaires ont coûté la vie à entre 10 000 et 30 000 soldats des deux camps. Le Bangladesh devient effectivement indépendant en janvier 1972, Mukibur Rahman prit la tête de son premier gouvernement.

Le Pakistan a été fermement soutenu par la diplomatie des États-Unis, alors menée par Henry Kissinger sous la présidence de Richard Nixon. Tout en étant une nation non-alignée, l'Inde est à ce moment-là une nation proche de l'URSS avec qui elle signe un traité de coopération militaire en août 1971 en prévision de ce conflit. Les relations entre Inde et États-Unis se détériorent à cause du traité signé avec la Russie qui provoque la méfiance de Kissinger à l'égard d'Indira Gandhi[18]. Kissinger estiment que l'Inde cherche à asseoir sa situation dans la région par une démonstration de force[19]. Le soutien est principalement diplomatique puis, alors que le Pakistan est au bord de la déroute militaire, un porte-avions américain, l'USS Enterprise est envoyé dans le golfe du Bengale pour intimider le gouvernement indien et lui faire conclure un cessez-le-feu. L'objectif de la Maison blanche est de prévenir l'annexion du Cachemire par l'Inde qui pourrait entraîner la destruction du Pakistan ; il s'agit de donner des gages de sécurité aux alliés, contrer les manœuvres subversives des soviétiques et poursuivre le rapprochement avec la Chine, alliée du Pakistan qui sert d'intermédiaire entre les deux pays.

L'une des conséquences de cette guerre, outre la création d'un État dont la population est l'une des dix premières du monde, est un sévère affaiblissement du Pakistan.

Bibliographie

- (en) Imtiaz Ahmed, Historicizing 1971 genocide : state versus person, University Press, Dhaka, 2009, 106 p.

- (en) John H. Gill, An atlas of the 1971 India-Pakistan War : the creation of Bangladesh, Near East South Asia Center for Strategic Studies, National Defense University, Washington, DC, 2003?, 112 p.

- (en) Christopher Hitchens, « Bangladesh : One genocide, one coup and one assassination », The Trials of Henry Kissinger, Verso, Londres, 2001, p. 44-54 (ISBN 1-85984-631-9)

- (en) A. M. A. Muhith, American response to Bangladesh liberation war, University Press, Dhaka, Bangladesh, 1996, 499 p. (ISBN 9840513613)

- (en) Pierre Stephen and Robert Payne, Massacre, Macmillan, New York, 1973 (ISBN 0-02-595240-4)

- (en) Swaran Singh et Samar Sen, Bangla Desh and Indo-Pak war : India speaks at the U.N. ; speeches by India's External Affairs Minister Shri Swaran Singh and India's permanent representative Shri S. Sen at the United Nations, Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, New Dehli, 1972, 129 p.

- (fr) Bernard-Henri Lévy, Bangla Desh, nationalisme dans la révolution, F. Maspero, Paris, 1973, 327 p.

- (fr) Claude Mossé, Mourir pour Dacca, Ed. R. Laffont, Paris, 1972, 219 p.

- (fr) Jacques Weber, « La guerre du Bangladesh vue de France », Les conflits en Asie du Sud (1947 - 1999), Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 195, septembre 1999, p. 69-96

Notes et références

- (en)P V S Jagan Mohan, « Indian Air Force Losses in the 1971 War. » sur http://www.bharat-rakshak.com. Consulté le 10 octobre 2010

- (en) P V S Jagan Mohan, « AIRCRAFT LOSSES IN PAKISTAN -1971 WAR » sur http://www.bharat-rakshak.com. Consulté le 10 octobre 2010

- Reports of the Advisory Panels for the Fourth Five Year Plan 1970–75, Vol. I, publié par la commission de planification du Pakistan

- (en)Paula Ouderm, « NOAA Researcher’s Warning Helps Save Lives in Bangladesh », National Oceanic and Atmospheric Administration, 6 décembre 2007. Consulté le 2008-01-24

- (en)Arnold Zeitlin (Associated Press), « Cholera adds to Chaos as Pakistan tries to dig out from devasting storm », thehurricanearchive.com, 17 novembre 1970. Consulté le 2008-12-18

- (en)Richard Olson, « A Critical Juncture Analysis, 1964-2003 », USAID, 2005-02-21. Consulté le 2007-04-15[PDF]

- (en) Siddiq Salik ; Witness to Surrender ; Oxford University Press ; 1978 ; (ISBN 0195772644)

- (fr)1965-1971. D'une guerre à l'autre sur http://www.ladocumentationfrancaise.fr/, La Documentation française, mars 2007. Consulté le 15 octobre 2010

- (en) Case Study: Genocide in Bangladesh, 1971 ; Gendercide Watch

- (en) Bangladesh Pakistan Era sur http://memory.loc.gov/, [[Bibliothèque du Congrès ]], Septembre 1988. Consulté le 16 octobre 2010

- The War for Bangladeshi Independence, 1971 sur http://memory.loc.gov, Bibliothèque du Congrès, Septembre 1998. Consulté le 16 octobre 2010

- (en) Matthew White ; Death Tolls for the Major Wars and Atrocities of the Twentieth Century: Bangladesh ; novembre 2005

- (en) The Bangali Genocide, 1971 ; Virtual Bangladesh

- (fr) Sandra Titi-Fontaine, « Violées, elles cherchent à se reconstruire en exil » sur http://www.swissinfo.ch/, 25 septembre 2010. Consulté le 10 octobre 2010

- (fr) L'aide des Nations unies dans le cadre d'enquêtes menées par le Bangladesh sur des crimes de guerre est bienvenue sur http://www.amnesty.org/, Amnesty international, 7 avril 2009. Consulté le 10 octobre 2010

- (en) K Chatterjee, « A general overview » sur http://www.bharat-rakshak.com, Bharatiya Vayu Sena, 1997. Consulté le 10 octobre 2010

- Histoire de la guerre terrestre, Bruxelles, Elsevier, 1977, 249 p. (ISBN 2-8003-0227-5), p. pp. 170-172

- article de la BBC du 29 juin 2005

- Henry Kissinger, À la Maison blanche 1968-1973, Fayard, 1979, vol. 2, {{{1}}}. 934 : « Tout cela démontrait aux froids stratèges de New Delhi que sa naissance [du Bangladesh] devait s'accompagner d'une démonstration fracassante de la prédominance indienne dans le sous-continent. »

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Catégories :- Guerre indo-pakistanaise

- Histoire militaire du monde indien

- Histoire contemporaine de l'Inde

- Histoire du Pakistan

- Histoire du Bangladesh

- 1971

- Guerre d'indépendance

Wikimedia Foundation. 2010.