- Artsakh

-

L'Artsakh (en arménien Արցախ, également translitéré Arc'ax) est la dixième province du royaume d'Arménie[1] et correspond globalement à l'actuel Haut-Karabagh[2]. Intégré à l'Arménie au plus tard en -189, l'Artsakh passe sous le contrôle de l'Aghbanie en 387. En 821, il devient une principauté dirigée par les Hasan-Jalalyan, et est érigé en royaume en 1000. Cette entité est la dernière d'Arménie orientale à maintenir son indépendance[3].

Sommaire

Étymologie

Le nom Artsakh dériverait du nom du roi d'Arménie Artaxias Ier, fondateur de la dynastie artaxiade et du royaume d'Arménie[4]. La tradition populaire l'explique cependant comme dérivant de Ar (Aran) et de tsakh (forêt, jardin), i.e. les « jardins d'Aran Sisakean », le premier nakharar du nord-est de l'Arménie[5]. Il est aujourd'hui principalement utilisé par les Arméniens pour désigner le Haut-Karabagh.

Histoire

Antiquité

L'archéologie montre dans la région les influences concurrentes à partir de -800 de l'Urartu, de l'Assyrie et des Mannéens ; après la chute de l'Urartu au VIe siècle av. J.‑C., l'Artsakh et la majeure partie de la région au sud de la Koura passent sous la domination des Mèdes puis des Achéménides. Au plus tard en -189, il est intégré, avec la Siounie et l'Outik, au royaume d'Arménie[6] ; il est toutefois possible qu'il ait déjà fait partie du domaine des Orontides, du IVe au IIe siècles av. J.‑C.[7].

Selon les historiens arméniens Moïse de Khorène et Moïse Kaghankatvatsi, l'Artsakh était le domaine d'un dénommé Aran, ancêtre des Aranshahik[8]. Sa généalogie est rapportée par Moïse Kaghankatvatsi, qui le rattache à la lignée des anciens patriarches et rois d'Arménie, dont Haïk et Aram[8]. Désigné par le roi « Valarsace » comme prince héréditaire (nahapet ou genearch) de la plaine d'Arran à la forteresse de Hnarakert selon Stépanos Orbélian[9], il est également connu comme l'éponyme[10] et le premier souverain de l'Aghbanie[8].

Christianisation

Au début du IVe siècle, le royaume arménien se convertit au christianisme. Agathange mentionne parmi les seize princes arméniens accompagnant Grégoire Ier l'Illuminateur à Césarée (où Grégoire est fait pontife du pays) un « prince du pays de Zotek » (lignée d'Aran)[11].

L'Artsakh devient alors une base majeure pour les missionnaires arméniens diffusant le christianisme dans les contrées avoisinantes. En 310, Grigoris, petit-fils de Grégoire, est consacré évêque d'Ibérie et d'Aghbanie ; après son martyr, sa dépouille est ensevelie au monastère d'Amaras[12]. Grigoris devient alors le saint patron de l'Artsakh.

Au Ve siècle, le christianisme s'épanouit en Artsakh. Mesrop Machtots ouvre ainsi à Amaras la première école arménienne[13]. D'autres suivent[14].

Guerres arméno-perses

La seconde moitié du IVe siècle voit une série de guerres entre l'Arménie et la Perse sassanide, dans le cadre de l'affrontement de cette dernière avec l'Empire romain. Après trente-quatre ans, la noblesse arménienne se révolte et refuse de soutenir le roi Arsace II, par lassitude de la guerre[15]. À la suite d'une défaite des armées sassanides et aghbaniennes, le sparapet Mouchel Mamikonian punit sévèrement les provinces arméniennes rebelles, dont l'Artsakh, et les soumet à l'autorité directe du roi ; en 372, il reprend la province voisine d'Outik et rétablit la frontière avec l'Aghbanie sur la Koura[16].

L'affrontement entre Romains et Perses se poursuit toutefois, jusqu'à ce qu'en 387, les deux empires concluent un traité de paix, qui leur attribue à chacun une partie de l'Arménie. L'Aghbanie, alliée des Sassanides, y gagne la rive droite de la Koura jusqu'à l'Araxe, et donc l'Outik et l'Artsakh[17], bien qu'il soit possible que ce dernier n'ait été rattaché à l'Aghbanie qu'après 451[18].

En 451, à la suite de la bataille d'Avarayr, de nombreux nobles arméniens se retirent dans les montagnes et forêts peu accessibles, notamment en Artsakh, qui devient un centre de résistance contre la Perse[19].

Moyen Âge

L'Artsakh reste de culture essentiellement arménienne[20]. Ses souverains commencent par ailleurs à jouer un rôle considérable dans les affaires aghbaniennes[21]. En 498, dans un lieu nommé Aghven (dans la région actuelle de Martakert[22]) a lieu une assemblée de l'Église d'Aghbanie en présence de la noblesse, des princes (azgapetk) d'Artsakh et du roi Vatchagan III le Pieux, qui débouche sur l'adoption de la Constitution d'Aghven, règlementant les relations entre la noblesse, le clergé et les paysans[23].

Du VIIe au IXe siècle, la Transcaucasie est dominée par le Califat ; les princes d'Artsakh sont au VIIe siècle sous l'influence des souverains de Siounie[24]. Au début du IXe siècle, deux princes arméniens — Sahl Smbatean et Esayi Abu-Muse — se révoltent toutefois contre les Arabes et établissent deux principautés indépendantes en Artsakh, le Khatchen et le Dizak. La lignée de Khatchen gouverne l'Artsakh jusqu'au XIXe siècle et au rattachement de la région à la Russie impériale[3].

Mélikats du Karabagh

Article détaillé : Mélikats du Karabagh.Géographie

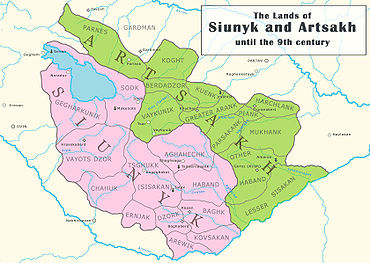

L'Artsakh couvre la bordure nord-est du haut-plateau arménien[25] et est principalement montagneux et couvert de forêts[26]. Les sources médiévales le dépeignent comme une région stratégique fortifiée[16],[27]. Il est entouré par l'Outik à l'est, le Gardman au nord-est et la Siounie au sud-ouest[28], l'Araxe fixant sa frontière méridionale. Il s'est parfois étendu à la rive sud-est du lac Sevan (canton de Sodk), couvrant au total 11 528 km² (estimation)[29].

Selon Anania de Shirak, il comprend douze cantons[30] :

- Myus Haband ;

- Vaykunik ;

- Berdadzor ;

- Mets Arank ;

- Mets Kuenk ;

- Harchlank ;

- Mukhank ;

- Piank ;

- Parsakank ;

- Sisakan Vostan ;

- Qusti Parnes ;

- Koght.

Population

Les caractéristiques ethniques originelles de l'Artsakh sont incertaines, mais elles ont probablement été variées, comme dans d'autres parties du nord-est du haut-plateau arménien[31]. Les Armens seraient arrivés en Artsakh au VIIe siècle av. J.‑C.[32], ou plus tard au IIe siècle av. J.‑C.[33]. La population y parlait un dialecte de l'arménien oriental, le dialecte Artsakhian (qui subsiste aujourd'hui au Haut-Karabagh), mentionné par le grammairien du VIIe siècle Stépanos Syunetsi[30].

Statut

Le statut de l'Artsakh au sein du royaume d'Arménie n'est pas clair. Des auteurs arméniens en font une principauté comprenant le canton adjacent de Sodk, qui pourrait tout aussi bien être une terre royale. Sa partie septentrionale comprend en outre la principauté de Koght, dont les souverains sont peut-être les titulaires originels de l'Artsakh[30].

Sous le contrôle aghbanien, l'Artsakh, bien que souvent mentionné, n'est pas une entité politique reconnue. Au IXe siècle, il est composé de plusieurs unités politiques, dont les principautés de Khatchen au centre et de Dizak au sud. Ce n'est qu'au XIIe siècle que ces deux dernières sont unies pour former le royaume d'Artsakh[3].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Artsakh » (voir la liste des auteurs)

- Gérard Dédéyan (dir.), Histoire du peuple arménien, Privat, Toulouse, 2007 (ISBN 978-2-7089-6874-5), p. 43.

- (en) Sergei Gradirovski et Neli Esipova, « Gallup Exclusive: Conflict in the Caucasus — New Surveys on Azerbaijan-Armenia » sur Harvard international Review. Consulté le 18 janvier 2009.

- (en) Robert H. Hewsen, Armenia: A Historical Atlas, University of Chicago Press, 2001 (ISBN 978-0226332284), p. 118-121.

- (en) David M. Lang, The Armenians: a People in Exile, Unwin, Londres, 1988 (ISBN 0-0440-0289-9), p. x.

- (hy) Shahen Mkrtchyan, Trésors de l'Artsakh, Tigran Mets, Erevan, 2000, p. 10.

- (en) Robert H. Hewsen, « Ethno-History and the Armenian Influence upon the Caucasian Albanians », dans Thomas J. Samuelian (dir.), Classical Armenian Culture. Influences and Creativity, David Brown, 1982 (ISBN 978-0891305668), p. 27-40.

- (en) Robert H. Hewsen, Armenia ..., p. 32-33.

- (en) The History of the Caucasian Albanians: by Movsēs Dasxuranc'i, trad. Charles Dowsett, Oxford University Press, Londres, 1961 (ASIN B0014RJGXA), p. 3-4, 7, 24.

- (hy) Stépanos Orbélian, Պատմութիւն Տանն Սիսական (Histoire de la Maison Sisakan), trad. A. A. Abrahamian, Sovetakan Grogh, Erevan, 1986, p. 73, 278.

- (en) Cyrille Toumanoff, Studies in Christian Caucasian History, Georgetown University Press, 1963 (ASIN B0000CQUR7), p. 257-258.

- Agathange, Histoire du règne de Tiridate et de la prédication de saint Grégoire l'Illuminateur, chapitre XII, CXII [lire en ligne (page consultée le 18 janvier 2009)].

- Fauste de Byzance, chapitres V et VI [lire en ligne (page consultée le 18 janvier 2009)].

- (en) Frank Viviano, « The Rebirth of Armenia », dans National Geographic, mars 2004.

- Moïse Kaghankatvatsi, Histoire de l'Aghbanie, livre I, 18.

- (en) Robert H. Hewsen, Armenia ..., p. 73.

- Fauste de Byzance, chapitre L.

- (en) Marie-Louise Chaumont, « Albania » sur Encyclopedia Iranica. Consulté le 18 janvier 2009.

- Gérard Dédéyan (dir.), op. cit., p. 178.

- Yéghichê, Histoire de Vartan et de la guerre des Arméniens, chapitre VII [lire en ligne (page consultée le 18 janvier 2009)].

- (en) Robert H. Hewsen, « Ethno-History... », p. 34.

- (en) Vladimir Minorsky, A History of Sharvan and Darband in the 10th-11th Centuries, Heffer and Sons, Cambridge, 1958 (ISBN 978-0852701317).

- (hy) Léo, Histoire des Arméniens, vol. II, Erevan, 1947, p. 156.

- Moïse Kaghankatvatsi, op. cit., livre I, 26.

- Gérard Dédéyan (dir.), op. cit., p. 221.

- (en) Robert H. Hewsen, « The Meliks of Eastern Armenia: A Preliminary Study », dans Revue des Études Arméniennes, IX, 1972, p. 255-329.

- (hy) Léo, Œuvres assemblées, vol. IX, Erevan, 1989 (ISBN 5-5500-0407-0), p. 246-250.

- (en) The History of Caucasian Albanians: by Movses Dasxuranci, op. cit., 1.17, 2.11 2.14.

- (en) Robert H. Hewsen, Armenia ..., p. 63.

- (hy) Suren Yeremyan, Armenia according to « Askharatsoyts », Erevan, 1963, p. 41.

- (en) Robert H. Hewsen, Armenia ..., p. 100-103.

- (en) Robert H. Hewsen, Armenia ..., p. 10, 58.

- (en) H. Papazian, « Armenia and Iran » sur Encyclopedia Iranica. Consulté le 18 janvier 2009.

- (en) Robert H. Hewsen, Armenia ..., p. 58.

Voir aussi

Articles connexes

- Portail du Haut-Karabagh

- Portail de l’Azerbaïdjan

Catégories :- Région historique d'Arménie

- Aghbanie

- Histoire du Haut-Karabagh

Wikimedia Foundation. 2010.