- Nudibranchia

-

Nudibranches

Nudibranches

Classification Règne Animalia Embranchement Mollusca Classe Gastropoda Sous-classe Opisthobranchia Super-ordre Heterobranchia Ordre Nudibranchia

Blainville, 1814

D'autres documents multimédia

sont disponibles sur Commons Retrouvez ce taxon sur Wikispecies

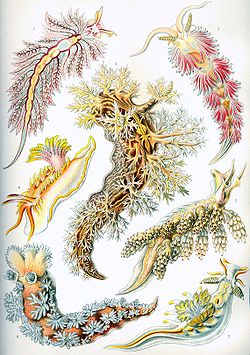

Retrouvez ce taxon sur WikispeciesLes nudibranches sont des mollusques gastéropodes. Ces animaux marins sont caractérisés par leurs branchies nues.

Sommaire

Étymologie

Nudibranche vient du latin nudus qui signifie « nu » et du grec ancien brankhia qui signifie « branchies »: l'animal est reconnaissable à ses branchies ou ses papilles non protégées par une coquille.

Description

Détail du corps (ici Aeolidiella stephanieae):

Détail du corps (ici Aeolidiella stephanieae):

ot = palpes pour « palper » le terrain ,

ft = angles antérieurs du pied,

e = œil,

r = rhinophores : organe de l'« odorat »,

c = papilles qui servent de branchies,

cn = cnidosacSur le dos, l'animal peut porter des excroissances tégumentaires, les papilles, qui servent de branchies et dans lesquelles se trouvent les prolongements de la glande digestive, un panache branchial, des lamelles sous le manteau ou d'autres appendices. Il est porteur de différents tentacules, dans la majorité des cas deux paires, qui ont chacun leur rôle. Une paire sert à « palper » le terrain et l'autre paire sert de « nez », ce sont les rhinophores[1]. Ces organes sensoriels servent surtout à la recherche d'un partenaire. Les rhinophores peuvent être lisses, annelés, lamellés ou enflés (bulbeux) et ils possèdent un ganglion à leurs bases.

Les yeux des nudibranches sont rudimentaires et en profondeur, proches des ganglions cérébroïdes, voire collés à eux et ne servent qu'à détecter les variations de lumière.

Quelques nudibranches ont de remarquables capacités de régénération et sont capables de pratiquer l'autotomie c'est-à-dire une auto-amputation d'une partie du corps qui se régénérera par la suite.

La différence de pression sur le corps, entraine systématiquement une réaction de protection : rétraction des branchies, mise « en hérisson » des papilles, sécrétions de substances toxiques, acide ou autres.

Les nudibranches sont répertoriés en quatre sous-ordres :

- les doridiens (Doridina) : le panache branchial se trouve à l'arrière du manteau entourant souvent l'anus, mais pas systématiquement.

- les dendronotacées (Dendronotina) : les appendices branchiaux se trouvent à la périphérie du manteau.

- les arminacées (Arminina) : la surface du manteau est ridée et parfois plus large, les branchies se trouvent sous le manteau dans sa partie antérieure.

- les aéolidiens (Aeolidiina) : le dos du mollusque est porteur de papilles plus ou moins nombreuses, qui servent de branchies, de prolongements de la glande digestive ainsi qu'à sa défense.[réf. souhaitée]

Reproduction

Les nudibranches sont hermaphrodites. Ils sont porteurs d'un système génital mâle et d'un système génital femelle, mais ne peuvent pas s'auto-féconder. En l'absence de partenaire il peut y avoir parthénogenèse, c'est-à-dire un développement des œufs sans accouplement et ainsi donner des clones.

Habitat et locomotion

Les nudibranches sont souvent benthique[2], vivants sur le fond, mais quelques rares individus (dont Glaucus atlanticus[3]) sont pélagiques[4]: ils vivent en pleine eau et dérivent avec les courants.

Ils vivent principalement sur leurs proies (éponges, hydraires, gorgones, …) ou à proximité immédiate de celles-ci.

Les nudibranches se déplacent en général par reptation, mais dans certains cas, lors d'une agression ou d'un danger, ils peuvent s'échapper par de brusques contractions (saccades) de tout le corps.

Alimentation

Comme son cousin terrien l'escargot, certains nudibranches peuvent être munis de mâchoires parfois très puissantes et presque toujours d'une lamelle cartilagineuse sur laquelle se trouvent des « dents », de nombre et de formes très variables, voire absentes. Le nombre, la forme ou l'absence de dents sont un des critères d'identification. La fonction des mâchoires est de maintenir la proie pour que les dents puissent la faire progresser dans le tube digestif à la manière d'un tapis roulant. Les dents s'usent et sont remplacées automatiquement par des nouvelles, fabriquées grâce à des cellules spécialisées : les odontoblastes.

La radula et les mâchoires, lorsqu'elles existent, sont les seules structures « solides » qui restent après passages dans des liquides de conservation qui détruisent ou détériorent les tissus mous. La forme et la disposition des dents sont spécifiques à chaque espèce et adaptées à l'alimentation.

Classification selon ITIS

Sous-ordres

- Vayssiereidae (Vaught, 1989 )

- Doridoidea (Rafinesque, 1815)

- Porostomata

- Doridina Odhner, 1934

- Dendronotina Odhner, 1934

- Arminina Odhner, 1934

- Aeolidiina Odhner, 1934

Familles

- Actinocyclidae

- Aegiridae Fischer, 1883

- Aeolidiidae Orbigny, 1834

- Aldisidae Odhner, 1933

- ArchidorididaeBergh, 1892

- Arminidae Pruvot-Fol, 1927

- Asteronotidae

- Babakinidae

- Chromodorididae Bergh, 1891

- Conualeviidae

- Corambidae Bergh, 1869

- Cumanotidae

- Dendrodorididae O'Donoghue, 1924

- Dendronotidae Gray, 1857

- Dironidae Eliot, 1910

- Discodorididae Bergh, 1891

- Dorididae Rafinesque, 1815

- Dotidae Gray J. E., 1853

- Eubranchidae Odhner, 1934

- Facelinidae Bergh in Carus, 1889

- Fionidae Alder & Hancock, 1855

- Flabellinidae Bergh, 1889

- Glaucidae Menke, 1828

- Goniodorididae Adams H. & A., 1854

- Gymnodorididae Odhner, 1941

- Hancockiidae Pruvot-Fol, 1954

- Zephyrinidae Iredale & O'Donoghue, 1923

- Kentrodorididae Bergh, 1892

- Lomanotidae Bergh, 1892

- Onchidorididae Alder & Hancock, 1845

- Phyllidiidae Rafinesque, 1815

- Phylliroidae Férussac, 1821

- Platydorididae Bergh, 1891

- Polyceridae Alder et Hancock, 1845

- Rostangidae Pruvot-Fol, 1951

- Scyllaeidae Linné, 1758

- Tergipedidae Bergh, 1889

- Tethydidae Alder & Hancock, 1855

- Triophidae Odhner in Franc, 1968

- Tritoniidae Adams H. & A., 1858

Galerie

Voir aussi

Liens externes

- Référence ITIS : Nudibranchia Blainville, 1814 (fr) ( (en))

- Référence Animal Diversity Web : Nudibranchia (en)

- Référence NCBI : Nudibranchia (en)

Notes et références

- Rhinophore: du grec ancien ῥίς, rhis (« nez ») et phorein (« porter »)

- Bentique : du grec ancien βένθος, benthos (« profondeur »)

- (en)Amelia MacLellan, « Glaucus atlanticus (blue sea slug) » sur Natural History Museum de Londres. Consulté le 19 juillet 2011. « The animals float upside down at the surface of the sea, keeping afloat by swallowing air which is stored in their stomachs. »

- Pélagique: du grec ancien πέλαγος, pélagos (« haute mer»)

Wikimedia Foundation. 2010.