- Muscadins

-

Incroyables et Merveilleuses

Les Incroyables et Merveilleuses sont un courant de mode de la France du Directoire caractérisé par sa dissipation et ses extravagances en réaction à la sombre tristesse qu’y avait répandue la Terreur.

Sommaire

Cadre

Le 27 juillet 1794, la chute de Robespierre marqua le début de la réaction thermidorienne. Dès le lendemain de sa mort sur l’échafaud, on vit reparaître les carrosses ; il y eut de nouveau des maîtres et des domestiques. Quand la loi du maximum fut abolie, et surtout, quand le Directoire eut succédé à la Convention, les magasins se signalèrent par leurs étalages.

Au lendemain de la Terreur, les Français sortis des prisons ou revenus d’exil, ou tout simplement soulagés de voir la fin de la Terreur, se jetèrent avec frénésie dans tous les plaisirs.

Parmi les trente ou quarante théâtres et 644 bals publics qui faisaient recette, il y avait les bals des victimes, où n’étaient admis que ceux qui affirmaient avoir perdu des parents par l’échafaud, où l’on dansait en habits de deuil, et où l’on saluait d’un coup sec de la tête, comme si elle eût été frappée du couteau de la guillotine. Dans les théâtres, on applaudissait les allusions qui semblaient avoir trait au jacobinisme, à la tyrannie ; la jeunesse dorée, les muscadins, ainsi nommés parce que le parfum du musc et celui de la muscade faisaient alors fureur, applaudissaient les allusions hostiles à la République.

Le chant du Réveil du peuple, qui passait pour réactionnaire, retentissait partout. Le chansonnier Ange Pitou colportait dans les rues et les carrefours des chansons contre le Directoire.

Incroyables

C’est dans cet environnement que la jeunesse, qui décidait du suprême bon ton de l’époque, depuis le choix du costume jusqu’aux formes du langage, lança une nouvelle mode : les hommes, élégants, muscadins, merveilleux ou incroyables, portaient de longues tresses de cheveux, tombant sur les épaules, ou les cheveux abattus le long des tempes que l’on nommait « oreilles de chien » ; un peigne d’écaille relevait, derrière la tête, de manière à figurer un chignon et à rappeler la toilette des condamnés à mort, des cheveux qui devaient être coupés avec un rasoir et non des ciseaux, jugés trop vulgaires. Ils portaient, d’immenses anneaux aux oreilles, d’énormes lunettes sur le nez ou bien un énorme binocle à long manche devant les yeux, comme s’ils étaient affectés de myopie.

Les signes principaux auxquels se reconnaissaient les élégants de cette époque étaient des redingotes très courtes, un habit à grand collet, faisant une gibbosité sur le dos, comme s’ils eussent été bossus, une gigantesque cravate semblant cacher un goitre ou des écrouelles, des culottes de velours ou de nankin noir ou vert mal ajustées et faisant paraître leurs genoux cagneux, des bas chinés, tire-bouchonnés sur la jambe, comme s’ils avaient été dépourvus de mollets. En grande toilette, l’incroyable remplaçait sa redingote courte par un habit à taille carrée et à grands revers, un chapeau claque d’une dimension énorme se glissait sous son bras, et ses souliers pointus rappelaient les chaussures à la poulaine du Moyen Âge.

Non contents de paraître myopes, contrefaits et malingres, les Incroyables et les Merveilleuses se signalaient également par la singularité et l’affectation de leur manière de prononcer les mots : la lettre « r » ayant encouru leur disgrâce pour constituer la première lettre du mot « Révolution » qui, disaient-ils, leur avait « fait tant de mal », ils refusaient de la prononcer : si on leur racontait quelque chose qui les étonnait, ils s’écriaient : « Ma pa’ole d’honneu’ ! C’est inc’oyable ! », habitude qui leur fit donner dans la société, le nom d’« Incroyables », tandis que la classe plus basse les appela des muscadins.

Si étiolés qu’ils voulussent paraître, les Incroyables ne sortaient pourtant qu’avec un énorme gourdin, noueux ou en spirale, qu’ils appelaient leur « pouvoir exécutif », et dont ils se servaient pour traquer et rosser les Jacobins. En signe de ralliement, ils avaient adopté la perruque blonde et le collet noir, ce qui amenait des rixes continuelles, soit avec les collets rouges démocratiques, soit avec les soldats républicains.

Les salons de Barras, le moderne régent, ceux de Thérésa Tallien, le lycée-bal de l’hôtel Thellusson furent les principaux lieux de réunion de cette « jeunesse dorée ». On y voyait figurer, avec les beaux danseurs du temps, les Trénitz, les Lafitte, un certain nombre de jeunes gens, dont les noms aristocratiques avaient eu un tout autre genre d’illustration dans l’Ancien Régime. On y remarqua également souvent un homme à qui ne devait guère coûter une extravagance de plus, le vieux duc de Lauraguais, imitant, outrant même le costume baroque et l’incompréhensible zézaiement de la jeune génération.

Merveilleuses

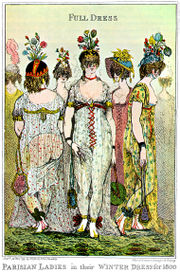

Les élégantes de 1797 ne restèrent pas en arrière de leurs cavaliers : les Merveilleuses, empruntant à l’Antiquité païenne. Elles prétendirent s’habiller ou plutôt se déshabiller à la grecque ou à la romaine, leur toilette consistant principalement en manteaux, costumes, tuniques à la grecque. La mythologie étant à l’ordre du jour, il y eut des tuniques « à la Cérès » et « à la Minerva », des redingotes « à la Galathée », des robes « à la Flore », « à la Diane », « à l’Omphale ». Ne se vêtant que d’étoffes légères et même diaphanes, ces robes étaient trop collantes pour qu’on puisse y faire des poches, elles imaginèrent de porter le mouchoir dans un sac appelé, d’un mot grec, « balantine » ou, d’un mot latin, « réticule ». Se chaussant de cothurnes, de sandales attachées au-dessus de la cheville par des rubans entrecroisés ou des lanières garnies de perles, quelques-unes joignirent à l’adoption de ces costumes de nouvelles excentricités : la reine des merveilleuses, Thérésa Tallien ayant imaginé d’orner les doigts de ses pieds laissés à nu de bagues de prix, elles l’imitèrent et portèrent des cercles d’or aux jambes.

Tantôt, sur une vaste perruque blonde, elles arboraient des chapeaux immenses ; tantôt elles portaient les cheveux courts et frisés, comme ceux des bustes romains. Les reines de la mode d’alors étaient, outre Thérésa Tallien, que l’on appelait alors « Notre-Dame de Thermidor », Fortunée Hamelin, qui poussa le plus loin l’audace dans la nouveauté, Juliette Récamier, dont David et le baron Gérard ont laissé le portrait. Germaine de Staël et Mme Raguet, que l’on comparait à Minerve et à Junon…

Voulant se faire remarquer davantage, plusieurs Merveilleuses imaginèrent de se montrer, dans les promenades et les jardins publics, couvertes seulement de toilettes de gazes transparentes, de robes si légères, si diaphanes, en quelque sorte plus indécente qu’une entière nudité, qu’on pouvait les nommer de l’air tissu. Le public s’en étant scandalisé, une réprobation générale s’éleva contre ces ultra-merveilleuses, qui furent contraintes de renoncer à ces innovations.

Représentations

Les incroyables et les merveilleuses préféraient qu'on les appellent incoyables et meveilleuses car ils ne voulaient pas prononcer le R comme Révolution. Ils veulent le retour de la monarchie. On vit aussi, à cette époque, plusieurs parvenues du jour, dont la fameuse madame Angot, offrir le spectacle burlesque de se travestir en merveilleuses et porter les vêtements grecs avec une risible et ridicule gaucherie.

Carle Vernet a donné, dans ses caricatures d’Élégants de 1795, d’Incroyables et de Merveilleuses du Directoire, de curieux spécimens du costume des classes oisives qui obtinrent un succès populaire.

En l’an III parut le Journal des Incroyables « ou les hommes à pa’ole d’honneu’ », par Car. — Diatribe contre les Incroyables.

Sources

- Elphège Boursin, Augustin Challamel, Dictionnaire de la révolution française, Paris, Jouvet et cie, 1893, p. 336.

- William Duckett Fils, Dictionnaire de la conversation et de la lecture, Paris, Didot, 1875, p. 335.

- Alfred Rambaud, Histoire de la civilisation contemporaine en France, Paris, A. Colin, 1888, p. 309-11.

Liens externes

- Portail de la Révolution française

- Portail de la mode

Catégories : Société et Révolution française | Histoire sociale | Courant de mode | Histoire du costume

Wikimedia Foundation. 2010.