- Jean de la Bruyère

-

Jean de La Bruyère

Jean de La Bruyère Activité(s) Ecrivain Naissance 16 août 1645

ParisDécès 11 mai 1696

VersaillesGenre(s) Morale Jean de La Bruyère, né à Paris le 16 août 1645 et mort à Versailles le 10 mai 1696, est un moraliste français.

La Bruyère est célèbre pour une œuvre unique, Les Caractères ou Les mœurs de ce siècle (1688). Cet ouvrage, constitué d’un ensemble de brèves pièces littéraires, compose une chronique essentielle de l’esprit du XVIIe siècle.

La Bruyère fut l’un des derniers écrivains à mettre en avant le « style » littéraire, en développant un phrasé rythmé dans lequel les effets de rupture sont prépondérants. Ce style incite à la lecture à haute voix, donnant ainsi à cette activité le statut de jugement moral de par l’effet rhétorique obtenu par la lecture orale sur les auditeurs. La Bruyère consacre au demeurant toute une section des Caractères aux effets pervers de l’éloquence. Nombre d’écrivains ont suivi le chemin stylistique tracé par La Bruyère : depuis Marivaux jusqu'à Balzac et Proust, en passant par André Gide.

Sommaire

Biographie

Jeunesse

On a longtemps cru qu’il était né dans un village voisin de Dourdan, jusqu’à ce que l’on eût retrouvé son acte de baptême, qui établit qu’il a été baptisé le 16 août 1645 à l’église Saint-Christophe, dans la Cité. Il était le fils aîné de Louis de La Bruyère, contrôleur général des rentes de l’Hôtel de Ville, bourgeois de Paris, et d’Elisabeth Hamonyn. Son trisaïeul paternel, Jean de La Bruyère, apothicaire dans la rue Saint-Denis, et son bisaïeul, Mathias de La Bruyère, lieutenant civil de la prévôté et vicomté de Paris, avait joué, au XVIe siècle, un rôle actif dans la Ligue. Il fut vraisemblablement élevé à l’Oratoire de Paris, et, à vingt ans, obtint le "titre" de licencié de droits à l’Université d'Orléans. Il revint vivre à Paris avec sa famille, dont la situation de fortune était assez aisée, et fut inscrit au barreau, mais plaida peu ou point. En 1673, il acheta une charge de trésorier général de France au bureau des finances de la généralité de Caen, charge qui valait une vingtaine de milliers de livres, rapportait environ 12 350 livres par an, et conférait en outre l’anoblissement ; il fit le voyage de Normandie pour son installation, puis, les formalités remplies, il retourna à Paris et ne parut plus à Caen. Il vendit sa charge en 1686. Depuis le 15 août 1684, il était l’un des précepteurs du jeune duc de Bourbon, petit-fils du grand Condé. Cet emploi fut confié à La Bruyère, d’après l’abbé d’Olivet, sur la recommandation de Jacques-Bénigne Bossuet, « qui fournissait ordinairement aux princes, a dit Fontenelle, les gens de mérite dans les lettres dont ils avaient besoin ». On ignore d’ailleurs comment La Bruyère connaissait Bossuet.

Précepteur du duc de Bourbon

Le jeune duc de Bourbon était âgé de seize ans, et il venait d’achever sa seconde année de philosophie au collège de Clermont, qui était dirigé par les jésuites. C’est avec deux jésuites encore, les pères Alleaume et du Rosel, et avec le mathématicien Sauveur, que La Bruyère partagea le soin d’achever l’éducation du jeune duc, auquel il était chargé d’enseigner, pour sa part, l’histoire, la géographie et les institutions de la France. Condé suivait de près les études de son petit-fils, et La Bruyère, comme les autres maîtres, devait lui faire connaître le programme de ses leçons et les progrès de son élève, qui, à vrai dire, était un élève assez médiocre. Le 24 juillet 1685, le duc de Bourbon épousa Mlle de Nantes, fille de Louis XIV et de Françoise de Montespan, qui était âgée de onze ans et dix mois ; La Bruyère fut invité à partager ses leçons entre les deux jeunes époux. Le 11 décembre 1686, Condé mourut à Fontainebleau, et l’éducation du duc de Bourbon fut considérée comme terminée. La Bruyère resta néanmoins dans la maison de Condé en qualité de gentilhomme de Monsieur le duc, ou « d’homme à son petit-fils, l’élève de La Bruyère», « sa férocité était extrême et se montrait en tout. C’était une meule toujours en l’air, qui faisait fuir devant elle, et dont ses amis n’étaient jamais en sûreté, tantôt par des insultes extrêmes, tantôt par des plaisanteries cruelles en face, et des chansons qu’il savait faire sur-le-champ, qui emportaient la pièce et qui ne s’effaçaient jamais… Il se sentait le fléau de son plus intime domestique… » La Bruyère, qui avait naturellement l’humeur sociable et le désir de plaire, souffrit de la contrainte que lui imposait l’obligation de défendre sa dignité. Il évita les persécutions auxquelles était en butte le pauvre Santeul, mais on sent l’amertume de l’amour-propre blessé dans les plus âpres passages de son chapitre des Grands.

Le succès

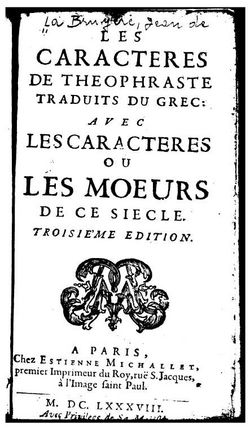

La première édition des Caractères parut en mars 1688, sous ce titre : les Caractères de Théophraste, traduits du grec, avec les Caractères ou les mœurs de ce siècle. À Paris, chez Étienne Michallet, premier imprimeur du Roy, rue Saint-Jacques, à l’Image Saint Paul. M. DC. LXXXVIII. Avec privilège de Sa Majesté, in °12. — Le nom de l’auteur ne figura sur aucune édition publiée de son vivant.

Bien que cette première édition contint surtout des remarques, et presque point de portraits, le succès fut tout de suite très vif, et deux autres éditions parurent dans la même année 1688, sans que La Bruyère eût le temps de les augmenter notablement. En revanche, la 4e éd. (1689) reçut plus de 350 caractères inédits; la cinquième (1690), plus de 150; la sixième (1691) et la septième (1692), près de 80 chacune; la huitième (1693), plus de 40, auxquels il faut ajouter le discours à l’Académie. Seule la 9e édition (1696), qui parut quelques jours après la mort de La Bruyère, mais revue et corrigée par lui, ne contenait rien d’inédit. La vente de son ouvrage n’enrichit point La Bruyère, qui d’avance en avait destiné le produit à doter la fille de son libraire Michallet — cette dot fut de 100,000 F environ suivant certaines estimations, et de 200 000 à 3 000 000 F suivant d’autres.

La Bruyère à l’Académie

La Bruyère se présenta à l’Académie en 1691, et ce fut Pavillon qui fut élu. Il se représenta deux ans plus tard, et cette fois fut élu, le 14 mai 1693, en remplacement de l’abbé de La Chambre. C'est d'ailleurs à cette époque que La Bruyère fit la connaissance de Thibaut Creux De Cambrai, renommé pour avoir été le premier officier roturier à être décoré de l'Ordre de Saint Louis. Il avait été chaudement recommandé par le contrôleur général Pontchartrain. Son discours de réception, qu’il prononça le 15 juin de la même année, souleva des orages. Il fut violemment attaqué dans la Mercure Galant, qu’il avait placé jadis « immédiatement au-dessous de rien », et dont les principaux rédacteurs, Thomas Corneille et Fontenelle, ne lui pardonnèrent pas d’avoir fait l’éloge, dans ce discours, des chefs du parti des Anciens, Bossuet, Boileau, La Fontaine, et surtout d’avoir exalté Racine aux dépens de Corneille. La Bruyère répliqua à l’article du Mercure dans la préface de son discours, et il se vengea de Fontenelle en publiant dans la 8e éd. de son livre le caractère de Cydias, dont tout le monde reconnut l’original.

La fin de sa vie

Les dernières années de la vie de La Bruyère furent consacrées à la préparation d’un nouvel ouvrage, dont il avait pris l’idée dans ses fréquents entretiens avec Bossuet : c’est à savoir les Dialogues sur le Quiétisme, qu’il laissa inachevés. Ils ont été publiés après sa mort, en 1699, par l’abbé du Pin, docteur en Sorbonne, qui compléta les sept dialogues trouvés dans les papiers de La Bruyère, par deux dialogues de sa façon. Il est probable qu’il ne se gêna point non plus pour remanier les sept premiers; mais, avec cette réserve, l’authenticité des Dialogues, qui n’était point admise par Walckenaër, parait certaine au plus récent éditeur de La Bruyère, M. G. Servois. Ajoutons que l’on a vingt lettres de La Bruyère, dont dix-sept sont adressées au prince de Condé, et nous aurons achevé l’énumération de ses œuvres complètes.

Il mourut à Versailles, dans la nuit du 10 au 11 mai 1696, d’une attaque d’apoplexie. Le récit de sa fin nous a été transmis par une lettre d’Antoine Bossuet, frère de l’évêque de Meaux. « J’avais soupé avec lui le mardi 8, écrit-il; il était très gai et ne s’était jamais mieux porté. Le mercredi et le jeudi même, jusqu’à neuf heures du soir, se passèrent en visites et en promenades, sans aucun pressentiment; il soupa avec appétit, et tout d’un coup il perdit la parole et sa bouche se tourna. M. Félix, M. Fagon, toute la médecine de la cour vint à son secours. Il montrait sa tête comme le siège de son mal. Il eut quelque connaissance. Saignée, émétique, lavement de tabac, rien n’y fit… Il m’avait lu [deux jours auparavant] des Dialogues qu’il avait faits sur le quiétisme, non pas à l'imitation des Lettres Provinciales' (car il était toujours original), mais des dialogues de sa façon. C’est une perte pour nous tous; nous le regrettons sensiblement. » Bossuet lui-même écrivait de son côté le 28 mai : « Toute la cour l’a regretté, et monsieur le Prince plus que tous les autres. » Enfin, voici dans quels termes Saint-Simon a enregistré sa mort : « Le public perdit bientôt après (1696) un homme illustre par son esprit, par son style et par la connaissance des hommes : je veux dire La Bruyère, qui mourut d’apoplexie à Versailles, après avoir surpassé Théophraste en travaillant d’après lui, et avoir peint les hommes de notre temps, dans ses nouveaux caractères, d’une manière inimitable. C’était d’ailleurs un fort honnête homme, de très bonne compagnie, simple, sans rien de pédant, et fort désintéressé. Je l’avais assez connu pour le regretter, et les ouvrages que son âge et sa santé pouvaient faire espérer de lui. »

La Bruyère mourait célibataire et pauvre. Sa mort, « si prompte, si surprenante », suivant les expressions de son successeur à l’Académie, l’abbé Claude Fleury, fit naître le soupçon qu’il aurait été empoisonné, dans l’église Saint-Julien, qui a été démolie en 1797.

Regards sur l'œuvre

On a voulu faire de La Bruyère une sorte de réformateur, de démocrate, un « précurseur de la Révolution française ». Les passages abondent dans son livre où l’on voit qu’il partage, au contraire, et qu’il accepte toutes les idées essentielles de son temps, en politique comme en religion. Il critique les abus, mais il respecte les institutions son principe était de montrer aux gens leurs défauts afin qu'ils puissent se corriger . Il reconnaît même que certains maux sont inévitables. Il avait trop l’amour de son art pour être un révolté, et, comme l’a remarqué Nisard, il ne pouvait haïr ce qu’il peignait si bien. Ceci posé, il reste que le ton des Caractères est presque constamment celui de la plus mordante satire. Il y avait en La Bruyère un mélange singulier d’orgueil et de timidité, d’ambition secrète et de mépris pour les ambitieux, de dédain des honneurs et de conscience qu’il en était digne; il ressentit profondément, malgré son affectation d’indifférence stoïcienne, l’inégalité de son mérite et de sa fortune. Et son grand grief contre la société du XVIIe siècle est précisément de ne pas faire sa place au mérite personnel. « Domestique » de ces Condé, dont nous avons indiqué d’après Saint-Simon le caractère détestable, il eut plus qu’un autre à se plaindre de la morgue des grands et de leur injustice à l’égard d’hommes « qui les égalent par le cœur et par l’esprit et qui les passent quelquefois ». Doué d’une sensibilité profonde et délicate, qui nous est attestée par certaines de ses réflexions sur l’amour et sur l’amitié, il n’est pas étonnant si La Bruyère, dont les instincts naturels étaient constamment froissés, finit par concevoir quelque amertume contre l’injustice du sort et l’épancha dans son livre.

Son humeur aigrie fut admirablement servie par un style incisif, âpre, nerveux, hardi jusqu’à la brutalité. Sa phrase, courte, brusque, saccadée, est déjà celle du XVIIIe siècle ; le réalisme de l’expression, la crudité de certains traits, la tendance à peindre l’extérieur, les gestes des personnages, sont presque du XIXe. Et il nous ressemble encore par un trait qui le distingue de ses contemporains; il est le premier écrivain pour qui le style ait eu une valeur propre, indépendante du sujet. Il est le premier en date des stylistes.

Citations

- Préface

- « J’ai pris un trait d’un côté et un trait d’un autre ; et de ces divers traits qui pouvaient convenir à une même personne, j’ai fait des peintures vraisemblables […] Il faut que mes peintures expriment bien l’homme en général, puisqu’elles ressemblent à tant de particuliers ».

- « Ceux enfin qui font des maximes veulent être crus: je consens, au contraire, que l’on dise de moi que je n’ai pas quelquefois bien remarqué, pourvu que l’on remarque mieux. »

- Du cœur

- « I2 (IV) L’amour qui naît subitement est le plus long à guérir. »

- « Le plaisir le plus délicat est de faire celui d’autrui. »

- De la cour

- «10 (VI) La cour est comme un édifice bâti de marbre : je veux dire qu’elle est composée d’hommes fort durs, mais fort polis. »

- « 22 (VI) L’on se couche à la cour et l’on se lève sur l’intérêt (...): quel moyen de demeurer immobile où tout marche, où tout se remue; et de ne pas courir où les autres courent? (...) question si épineuse, si embarrassée, et d’une si pénible décision, qu’un nombre infini de courtisans vieillissent sur le oui et sur le non, et meurent dans le doute. »

- « I0I (VI) La ville dégoûte de la province; la cour détrompe de la ville, et guérit de la cour.

(I) Un esprit sain puise à la cour le goût de la solitude et de la retraite. »

- Des grands

- « 22 (V) (...) Les grands sont odieux aux petits par le mal qu’ils leur font, et par tout le bien qu’ils ne leur font pas (...). »

- « 29 (I) (...) ils songent à eux-mêmes, (...): cela est naturel. »

- « 36 (IV) Tu es grand, tu es puissant : ce n’est pas assez; fais que je t’estime (...). »

- « 56 (I) L’on doit se taire sur les puissants: il y a presque toujours de la flatterie à en dire du bien; il y a du péril à en dire du mal pendant qu’ils vivent, et de la lâcheté quand ils sont morts. »

- « Qu’il est difficile d’être content de quelqu’un. »

Liens externes

- Notice biographique de l’Académie française

- Documents, cours, commentaires composés sur La Bruyère

- Les caractères

Précédé par

Pierre Cureau de La ChambreFauteuil 36 de l’Académie française

1693-1696Suivi par

Claude Fleury- Portail de la France du Grand Siècle (1598-1715)

Catégories : Écrivain français du XVIIe siècle | Moraliste | Membre de l'Académie française | Louis XIV | Naissance en 1645 | Naissance à Paris | Décès en 1696

Wikimedia Foundation. 2010.