- Hille Bobbe

-

Malle Babbe

Malle Babbe La Malle Babbe de Frans Hals

Frans Hals, vers 1633-1635Huile sur toile Peinture de genre 75 × 64 cm Staatliche Museen zu Berlin - Gemäldegalerie, Berlin La Malle Babbe (i.e. « Barbara la folle »), connu également sous les titres Hille Bobbe et La Sorcière de Haarlem, est une peinture de genre du peintre néerlandais Frans Hals, réalisée entre 1633 et 1635 environ. Le tableau, conservé à la Gemäldegalerie de Berlin, appartient à la Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

Sommaire

Description

Le tableau, d’une hauteur de 75 cm, sur 64 cm de largeur, représente le buste d’une vieille femme au visage ricanant. De la main droite, elle tient par la anse une cruche à bière métallique dont le couvercle est soulevé complètement. On devine que la cruche est posée sur une table en bois, dont on ne voit qu’un coin. Un reflet indistinct apparaît sur le récipient. Sur l'épaule gauche de la femme est posé un hibou d’une espèce indéterminée, qui regarde en direction du spectateur, et dont le corps est orienté de telle façon qu'on ne voit plus son aile gauche.

La femme porte un vêtement de couleur brune dépourvu de motifs. On distingue autour de sa taille un tablier blanc. Sa tête est coiffée d’un bonnet blanc, et elle a le cou dissimulé par un large col, à fronces, blanc également, qui lui descend jusqu’à la poitrine. Ces habits correspondent surtout à la tenue portée dans la vie quotidienne ou au travail durant les années 1630 ; ils continueront cependant à être utilisés durant les décennies suivantes[1]. La femme, qui prend appui sur son coude droit posé sur la table, tourne le visage vers la gauche, légèrement vers le bas, adoptant une position très peu naturelle, comme si elle avait été surprise par quelque chose ou quelqu'un à droite, derrière elle, que le spectateur ne voit pas, l'incitant à se retourner brusquement. Elle a le visage déformé par un rictus ; sa bouche est légèrement ouverte et ses yeux sont plissés, figés dans une grimace affreuse.

Composition et technique

De la manière dont ils sont disposés, le hibou, la femme et la cruche à bière forment une stricte diagonale allant du coin supérieur droit jusqu’au coin inférieur gauche du tableau. Celle-ci est rompue par le regard de la vieille femme, qui crée une diagonale croisant la première. L'éclairage du tableau provient d’une source placée à gauche devant le personnage, signalée surtout par les reflets sur la cruche et sur le côté gauche du visage de la Malle Babbe, et par l’ombre sur l’autre côté de son visage, sur la partie de sa poitrine placée derrière la cruche, et sur son dos. Quant aux couleurs, ce sont surtout les tons bruns et gris qui prédominent.

Le tableau a acquis une importance particulière du fait de la technique utilisée, très inhabituelle dans les œuvres du XVIIe siècle, et qui s’apparente davantage au style qui sera, plus de deux siècles plus tard, au XIXe, adopté par les impressionnistes. Le tableau est exécuté au moyen de coups de pinceau brefs et vigoureux, et laisse de côté le rendu minutieux des détails, typique de l’époque. Certains éléments, comme par exemple le nœud du tablier, semblent avoir été simplement jetés sur la toile en quelques prompts coups de brosse, ce qui donne au tableau un aspect très dynamique et très vivant.

La question du titre et de l’identité du personnage représenté

Dans la littérature, le nom donné au tableau varie entre le titre, aujourd'hui accepté, de Malle Babbe et celui, qui doit être considéré comme erroné, de Hille Bobbe. C’est pourtant sous ce dernier que l’œuvre a été désignée et qu’elle a été connue jusqu’au milieu du XIXe siècle.

Cette désignation provient en réalité de la transcription incorrecte d'une indication remontant au XVIIe siècle ou au début du siècle suivant et figurant sur la partie inférieure du châssis du tableau : « Malle Babbe van Haerlem… Fr[a]ns Hals ».[2] Au lieu de « Malle Babbe », on lut « Hille Bobbe », et c’est ainsi que l’œuvre fut d’abord appelée. Il fallut attendre les publications de Théophile Thoré – qui écrivait sous le pseudonyme de William Bürger –, sur Frans Hals, et surtout sur la Malle Babbe, en 1868 et 1869, pour voir l’erreur rectifiée. On ignore d’où venait cette mention ; sur le tableau-même ne figurent ni signature, ni date, ni aucune autre inscription.

Grâce à un document conservé aux archives communales de la ville de Haarlem (Gemeentearchief Haarlem), on a découvert qu’un personnage nommé ou surnommé « Malle Babbe », Babbe la folle, avait réellement existé. En 1653, cette femme avait été placée à l’« Hospice du travail » (la « Werkhuis ») de Haarlem. Une pension de 65 florins lui était allouée par la « Maison des lépreux » (la « Leprosenhuis »).[1][3] À cette époque, cette institution servait également de prison et d’asile d’aliénés.

À peu près au même moment, l’un des fils de Frans Hals, Pieter, jugé simple d’esprit, avait lui aussi été placé à l’Hospice du travail, suite à une décision du bourgmestre de Haarlem, datée du 13 juin 1642. Il devait y passer le reste de sa vie. La Maison des Lépreux versait pour son logement la somme de 100 florins, le reste étant pris en charge par l’hôpital Sainte-Élisabeth et le fonds des pauvres de Haarlem.[4] On pense que Frans Hals connaissait déjà auparavant la « vraie » Babbe ; et peut-être d'ailleurs était-elle connue de tous dans la ville. Pieter Hals mourut en 1667 et fut enterré le 8 février de cette année-là dans le Zuider Kerkhof (le « Cimetière du sud »).[3] Hormis le fait qu’elle a existé, on ne dispose d’aucune autre information au sujet de cette Malle Babbe.

Datation

Encore aujourd’hui, on s’interroge parmi les spécialistes au sujet de la période durant laquelle le tableau a été réalisé. L’hypothèse actuellement privilégiée est celle de Slive, selon lequel l’œuvre aurait été peinte entre 1633 et 1635. Frans Hals ne l’a ni signée ni datée, de sorte que, pour faire une estimation de sa date de création, on est obligé de se tourner vers le style pictural et d’autres indices. Le style de la Malle Babbe, décrit comme concis et homogène, anticipe sans doute la dernière manière du peintre. Ainsi la Malle Babbe constituerait-elle la peinture de genre la plus tardive de Hals, avant que l’artiste ne se consacre entièrement au portrait individuel et de groupe.

Gustave Courbet ajouta à la copie de la Malle Babbe qu'il réalisa en 1869 une signature de Frans Hals et y apposa la date de 1645 (cfr. le chapitre consacré à cette copie). On considère qu’il s’agit d’une invention et que le tableau ne se trouvait pas à l’origine en cet état, comme ce fut décrit à peu près à la même époque par Théophile Thoré-Bürger. En 1869, ce dernier estimait que le tableau avait été réalisé entre 1630 et 1640 ; Carl von Lützow estimait quant à lui qu’il devait dater des années 1640 ; et Wilhelm von Bode, comme W. Unger et C. Vosmaer, défendait la date de 1650. L'apparition du document de 1653, identifiant la « vraie » Malle Babbe, confirmerait l’hypothèse de ces derniers.[5]

Histoire du tableau et expositions

Les débuts de l’histoire du tableau nous sont inconnus. Une première vente documentée qui concerne sans doute la Malle Babbe a lieu le 1er octobre 1778 à Amsterdam ; celui qui acquiert l’œuvre est alors un certain Altrogge, et la somme déboursée se monte à neuf florins. Le 10 juin 1812, le tableau se serait ensuite retrouvé dans une vente à Nimègue, mais la chose n'est pas certaine. Le 12 mai 1834, il est vendu par J.F. Sigault et J.J. Van Limbeek, de nouveau pour neuf florins, et entre alors dans la collection Stokbroo Van Hoogwoud en Aartswoud. Le 3 septembre 1867, Bartholdt Suermondt, un industriel et collectionneur d’Aix-la-Chapelle, acquiert le tableau lors de la vente Stockbroo à Hoorn, pour un montant de 1660 florins. En 1869, l’œuvre est exposée pour la première fois en public à Munich où, parmi de nombreux autres visiteurs, Gustave Courbet peut la voir.

En 1873, elle est exposée à Bruxelles. En 1874, Suermondt vend une grande partie de sa collection, y compris la Malle Babbe, pour une somme avoisinant le million de Goldmark aux Musées royaux (Königlichen Museen) de Berlin, devenus aujourd’hui la Gemäldegalerie. La galerie était à l’époque dirigée par Julius Meyer et Wilhelm von Bode, son assistant. Depuis lors et jusqu’à aujourd’hui, la Malle Babbe est restée en possession du musée berlinois et elle figure dans l’exposition permanente du Kulturforum.[6]

La Malle Babbe a quitté l’Allemagne à quelques occasions. Après avoir été montrée à Bruxelles en 1873, elle fut présentée en 1950 à Amsterdam, et à Haarlem en 1962. En 1989 et 1990, le tableau fit également partie d’une exposition organisée conjointement par la National Gallery of Art de Washington, la Royal Academy of Arts de Londres et le Frans Hals Museum de Haarlem, et fut donc présenté successivement dans ces trois institutions.[7]

Signification et iconographie

À cause surtout de l’expression de son visage au large rire et la présence sur le tableau du hibou et de la cruche à bière, Le Malle Babbe a donné lieu a diverses interprétations et commentaires.

La sorcière de Haarlem

Ainsi le personnage du tableau est-il jusqu’à aujourd’hui fréquemment appelé la « sorcière de Haarlem ». À ce propos, Seymour Slive explique en 1989 qu’il ne faut pas croire en la sorcellerie « pour être convaincu que ses mouvements sauvages, semblables à ceux d’un animal, et son rire démoniaque ne sont pas le résultat de la quantité de boisson, contenue dans sa gigantesque cruche, qu’elle a consommée, mais dus aux fait que les deux sont possédés par des forces puissantes, plus mystérieuses. »[8] Il compare cet effet avec des œuvres tardives de Goya, lequel a dû de la même manière invoquer les côtés obscurs de l’homme.[8] Aujourd’hui cependant, l'explication de la sorcière ou de la femme possédée du démon passe en général plutôt à l’arrière-plan, surtout si on compare ce tableau avec d’autres œuvres de l’artiste.

Le hibou et la cruche d'étain symboles de l'ivrognerie

La cruche d'étain et le hibou du tableau sont regardés comme les symboles évidents de l'ivrognerie. Le visage et l’attitude de Malle Babbe sont clairement marqués par l’alcool, qui est mis en avant par la taille énorme du récipient à boisson. De nos jours, le hibou, que Hals a vraisemblablement introduit tardivement dans la scène, est en général associé lui aussi avec l'alcool et l'ivrognerie, et le proverbe néerlandais « zoo beschonken als een uil » (« saoul comme un hibou ») vient immédiatement à l’esprit. Bien que le hibou, en tant qu'animal nocturne, soit traditionnellement considéré dans la croyance populaire et la superstition comme le symbole du péché et du mal, cette interprétation ne joue qu’un rôle secondaire dans le tableau.

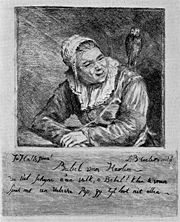

Pour réaliser son Eau-forte d’après la "Malle Babbe", Louis Bernhard Coclers (1741-1817) s’est servi, en l’inversant, de la version du Metropolitan Museum de New York (Cfr. le chapitre consacré à cette version), ou bien de son modèle, qui n’est plus connu aujourd’hui. En bas de cette gravure, on peut lire le distique suivant :

« F Hals pinxt L B Coclers sculpt

Babel van Haarlem

Speel met een valsche pop, gij zijt net nit alleen »

uw uil schijne u een valk, o Babel ! 'k ben te vreenEn français :

« Babel van Haarlem

votre hibou pour vous est un faucon, ô Babel ! Je suis d’accord

Jouez avec une illusion, vous n’êtes pas seule à le faire »Le rire sur la société

- Le rire : rapport avec d'autres tableaux de Frans Hals - élément central des portraits de Frans Hals. « An't lachen kendmen den Zoot ».

« J'ai pensé au mot de Heyerdahl : "Je n'aime pas qu'une figure soit trop corrompue" – au sujet du dessin, non pas de la femme mais d’un vieil homme avec un bandeau sur l’œil –, et j’ai trouvé que cela n’était pas vrai. Il y a de ces ruines de physionomies dans lesquelles il y a tout de même quelque chose, que je vois p. ex. pleinement exprimé dans la Hille Bobbe de Frans Hals ou certaines trognes de Rembrandt. »Influence sur des œuvres ultérieures et copies

De la Malle Babbe furent produites de nombreuses copies et variantes, apparues surtout peu après sa création, au cours du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, mais également dans la période correspondant au début de l’impressionnisme, à la fin du XIXe.

La Malle Babbe de New York

Depuis 1871, Le Metropolitan Museum of Art de New York possède un tableau ressemblant à la Malle Babbe de Berlin, qui est également désigné sous ce titre[10] et provenant de la collection Cornet. On ignore le nom de l'auteur de cette version. Jusqu'en 1880 environ, on considérait qu’il s’agissait d’une œuvre de Hals. Aujourd’hui, cependant, elle est renseignée dans l’inventaire du musée new-yorkais comme étant une peinture « dans le style de Frans Hals ».

Le tableau, de 74,9 × 61 cm, se distingue surtout de l'original par le fait que la composition est inversée ; ainsi le hibou est-il posé non plus sur l’épaule gauche, mais sur l’épaule droite de la Malle Babbe. L’oiseau a les pattes entravées par une ficelle qui descend jusqu’aux mains que la vieille femme maintient posées l’une sur l’autre sur la table. En outre, la cruche qu’elle tenait dans la version de Berlin est ici complètement absente. Le tableau porte le monogramme de Frans Hals, « FH », ce qui explique sa précédente attribution au maître de Haarlem.

La Malle Babbe de New York est également apparue au XVIIe siècle. Il s’agit probablement d’une copie, soit de l'original, soit d’une autre version qui n’est plus connue aujourd’hui.[10] Une hypothèse également confirmée par Slive en 1989, lequel place l’auteur inconnu de cette version dans le proche entourage de Frans Hals.[11] En effectuant une analyse chromatique de l’œuvre, on est parvenu à démontrer que l’estimation de la période d’exécution est réaliste du fait que, dans ce tableau, aucune couleur n’est utilisée qui ne fût en usage postérieurement à la datation suggérée.[12] Une autre hypothèse également avancée, à savoir que Frans Hals le Jeune serait l'auteur du tableau, est rejetée par Seymour Slive[13] Ce dernier estime en revanche que peuvent être attribués à l’artiste inconnu deux autres tableaux précédemment attribués à Hals, portant le titre Fille de pêcheur, et qui sont conservés l’un à Cologne et l’autre à Cincinnati [14]. L’idée est cependant rejetée par C. Stukenbrock, qui considère que la Malle Babbe de New York, par sa qualité sensiblement plus grande, doit être distinguée des Fille de pêcheur ; par ailleurs, du moins en ce qui concerne le tableau de Cologne, il a été démontré que la réalisation de celui-ci était postérieure au XVIIe siècle.[15]

C’est d’après la Malle Babbe de New York – ou son modèle disparu – que Louis Bernhard Coclers a réalisé l’eau-forte mentionnée plus haut.

La Malle Babbe de Gustave Courbet

En 1869, le peintre réaliste Gustave Courbet produisit une copie de la Malle Babbe, qui était selon lui l'un des plus grands chef-d'œuvres jamais exécutés[16]. Cette copie se trouve aujourd’hui conservée à la Kunsthalle de Hambourg. Courbet avait eu l’occasion de voir l’œuvre originale en 1869 à Munich, où elle avait pour la première fois été présentée au public ; c'est sur place qu'il réalisa sa copie. Il y apposa non seulement son monogramme, mais également la signature de Frans Hals et la date de 1645 ; l’hommage rendu au maître était ainsi rendu évident. Selon Francis Jowell, si Courbet ajouta cette date, c'est probablement en référence aux interminables débats auxquels les historiens de l'art se livraient au sujet de la datation exacte d'un tableau et, aussi, comme un hommage ironique à Thoré-Bürger, avec qui il s’était lié d’amitié, et qui était mort quelques mois avant l'exposition.[17]

Un bruit a couru selon lequel Courbet aurait remplacé durant plusieurs jours le tableau original de l'exposition par sa copie, et qu’il serait ainsi parvenu à tromper le public, mais Slive, et d'autres, tiennent ce récit pour improbable. En 1870, Carl von Lützow se pencha davantage sur la Malle Babbe, et il émit également un jugement critique concernant la copie de Courbet. Selon lui, la claire tonalité manquait à la copie et les couleurs étaient embrumées, la saisissante vivacité de l’expression du visage s’en trouvant de la sorte affaiblie.[17]

Copies d’artistes nord-américains

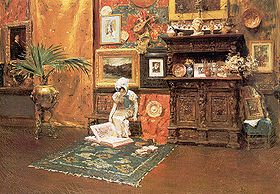

William Merritt Chase, Dans l’atelier. – Sur ce tableau, on peut voir une reproduction de la Malle Babbe accrochée au mur.

William Merritt Chase, Dans l’atelier. – Sur ce tableau, on peut voir une reproduction de la Malle Babbe accrochée au mur.

Un intérêt général pour les œuvres de Frans Hals fut suscité en Amérique via l'école de Munich, conduite par Wilhelm Leibl, et l'attention accordée au maître à cette époque par les réalistes puis, plus tard, par les impressionnistes. Avec en tête William Merritt Chase, bon nombre d'artistes américains effectuèrent alors un pèlerinage jusqu’au Musée Frans Hals à Haarlem ; par ailleurs, il existait en Amérique un commerce florissant de copies et de reproductions.

La copie américaine la plus connue de la Malle Babbe fut réalisée par Frank Duveneck. Celui-ci avait étudié entre 1870 et 1873 avec Leibl à Munich, et il fit partie des premiers impressionnistes américains. Il produisit une copie de la Malle Babbe de New York en étant persuadé qu’il s’agissait là d’une œuvre originale de Frans Hals. Sa version est plus petite que son modèle, et elle est exécutée au moyen de coups de pinceau très amples. Ce tableau appartient actuellement à une collectionneur privé, mais on ignore présicément l’endroit où il est conservé. Il fut présenté pour la dernière fois en 1967 dans le cadre d’une exposition organisée conjointement par le Brooklyn Museum, le Virginia Museum of Fine Arts et le California Palace of the Legion of Honor, sous le titre Triomphe du réalisme, exposition pour laquelle il fut mis à disposition par l'ACA Heritage Gallery de New York.[18]

Versions ayant un rapport plus lointain avec Frans Hals

La Gemäldegalerie Alte Meister de Dresde possède un Hille Bobbe et le fumeur que l’on attribue souvent à Frans Hals le Jeune. Il s’agit en réalité d’un pastiche, constitué d’éléments provenant de différents tableaux : la Malle Babbe de New York, Les Fumeurs de Joos Van Craesbeeck (autrefois attribué à Adriaen Brouwer)[19], et une nature morte de poisson dans le style d’Abraham Van Beijeren. Comme c’est le cas pour la Malle Babbe de New York, la paternité de Frans Hals le Jeune a ici aussi entre-temps été rejetée[13] ; l’identité réelle du peintre demeure inconnue. On ignore également qui est l’auteur d’un Malle Babbe et le buveur, à l’origine mystérieuse, qui montre une Malle Babbe en marchande de poissons au côté d’un buveur. Slive émet l’hypothèse que le buveur pourrait provenir d'un tableau réalisé par un apprenti de Frans Hals, qui deviendra plus tard son gendre, Pieter Roestraten, ou par le peintre de genre de Haarlem Petrus Staverenus.[20]

Deux autres portraits qui furent également attribués à Frans Hals au XIXe siècle, sont régulièrement cités en rapport avec la Malle Babbe. Il s'agit ici de La Folle (Femme assise/ Seated Woman[21]) du Palais des beaux-arts de Lille et de La Folle à la cruche (Femme assise tenant une cruche/ Seated Woman Holding a Jug[22]), qui faisait autrefois partie de la collection particulière de Jack Linsky à New York. Ces deux œuvres sont aujourd'hui unaniment considérées comme n’étant pas de la main de Frans Hals, et leur qualité est jugée bien inférieure en comparaison avec la Malle Babbe de Berlin et la version new-yorkaise.

Han Van Meegeren

La Malle Babbe a également joué un rôle dans l’histoire entourant le célèbre faussaire Han Van Meegeren, connu surtout pour ses contrefaçons de tableaux de Vermeer. À ses débuts, celui-ci réalisa quatre peintures, au nombre desquelles un Portrait d'une femme buvant inspiré de la Malle Babbe de Frans Hals. Dans sa version, la vieille femme ricanant est représentée sans son hibou, et elle lève la cruche à bière devant elle. Tout en bas du tableau, Van Meegeren a apposé le monogramme de Frans Hals.

Pour des raisons inconnues, ces premiers tableaux, Van Meegeren ne les vendit pas en les faisant passer pour des œuvres originales. En 1945, le Portrait d'une femme buvant était saisi dans l’atelier du faussaire ; il fut remis en 1947 au Rijksmuseum d’Amsterdam, où il est toujours conservé aujourd’hui.[23]

Notes et références

- ↑ a et b C. Stukenbrock (1993), p. 155.

- ↑ Cfr. entre autres S. Slive (1989), p. 396.

- ↑ a et b S. Slive (1989), p. 395 et suiv.

- ↑ E.W. Moes (1909), p. 54, date le document du 9 février 1637, et indique que Pieter Hals reçoit : « 50 florins de l'Hôpital Sainte-Élisabeth, 25 florins de l'Hospice des lépreux et 25 florins de l'École, à condition que ses amis le placent hors ville et pourvoient à son entretien. » – Source ancienne, mais il est dit en note que l’information est « traduite du vieux texte original »…

- ↑ C. Stukenbrock (1993), p. 153 et suiv.

- ↑ Provenance d’après Slive (1974), vol. 3, p. 75 ; S. Slive (1989) p. 241.

- ↑ Expositions d’après Slive (1989), p. 241.

- ↑ a et b S. Slive (1989), p. 236.

- ↑ (de) (nl) Vincent Van Gogh, Sämtliche Briefe, nouvelle traduction d'Eva Schumann, édité par Fritz Erpel, Henschel, Berlin, 1965, 6 vol., vol. 2, p. 188. – Cité d’après la version en ligne : Van Gogh : Briefe, Gemälde, Zeichnungen, Berlin, Directmedia Publishing, 2006. – Retraduit en français d’après le texte original disponible en ligne sur le site de la Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL).

- ↑ a et b Metropolitan Museum of Art.

- ↑ S. Slive (1989), p. 238.

- ↑ Karin Groen (1989), citée par C. Stukenbrock (1993), p. 156.

- ↑ a et b S. Slive (1974), vol. 3, p. 141.

- ↑ S. Slive (1974), vol. 3, p. 140-141.

- ↑ C. Stukenbrock (1993), p. 156.

- ↑ Les Arts (novembre 1906), cité par E.W. Moes (1909), p. 210.

- ↑ a et b Francis S. Jowell, « Die Wiederentdeckung des Frans Hals im 19. Jahrhundert », dans S. Slive (1989), p. 61-85 ; p. 71.

- ↑ Triumph of Realism : An Exhibition of European and American Realist Paintings 1850-1910, The Brooklyn Museum, 1967.

- ↑ Catalogue des Collections des musées de France.

- ↑ S. Slive (1989), p. 238.

- ↑ S. Slive (1974), vol. 3, p. 141-142.

- ↑ S. Slive (1974), vol. 3, p. 142.

- ↑ Le Portrait d’une femme buvant (Malle Babbe) sur le site du Rijksmuseum.

Sources

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu d’une traduction de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Malle Babbe ».

- (de) Carl Grimm, Frans Hals. Das Gesamtwerk, Belser, Zürich - Stuttgart, 1989.

- (fr) Ernst Wilhelm Moes, Frans Hals : Sa vie, son œuvre, trad. J. De Bosschere, Van Oest, Bruxelles, 1909 - en ligne sur Internet Archive, Canadian Libraries.

- (en) Seymour Slive, Frans Hals, Phaidon - Princeton University Press, coll. « National Gallery of Art : Kress Foundation Studies in the History of European Art », Londres, 1970-1974. – 3 vol. : vol. 1 : Texte. - vol. 2 : Planches - vol. 3 : Catalogue. – Catalogue raisonné.

- (de) Seymour Slive (dir.), Frans Hals, Prestel, Munich, 1989 (ISBN 3-7913-1030-5).

- (en) Seymour Slive, « On the Meaning of Frans Hals' "Malle Babbe" », dans The Burlington Magazine, vol. 105, 727 (octobre 1963), p. 432–436.

- (de) Christiane Stukenbrock, Frans Hals : Fröhliche Kinder, Musikanten und Zecher : Eine Studie zu ausgewahlten Motivgruppen und deren Rezeptionsgeschichte, Peter Lang, coll. « Europäische Hochschulschriften, Reihe 28. Kunstgeschichte, Band 16 », Francfort-sur-le-Main, 1993 (ISBN 3-631-45780-4).

- (de) Jutta von Zitzewitz, Frans Hals Malle Babbe, Mann, Berlin, 2001 (ISBN 3-7861-2383-7).

- Portail de la peinture

- Portail du XVIIe siècle

- Portail des Pays-Bas

Catégories : Tableau de Frans Hals | Tableau du XVIIe siècle

Wikimedia Foundation. 2010.