- Gare de triage de Perrigny

-

Gare de triage et ateliers SNCF de Perrigny

Le triage de Perrigny est une gare de triage qui se situe à quelques kilomètres au sud de Dijon, deuxième carrefour ferroviaire français[1], sur les territoires des communes de Chenôve et de Longvic. Il est complété par des ateliers d'entretien et de réparation du matériel SNCF.

Implantation et toponyme

La gare de triage et les ateliers des chemins de fer de Perrigny constituent une particularité du fait de leur localisation. En effet, contrairement à ce que laisse penser leur dénomination, ces installations ferroviaires ne sont pas situées sur le territoire de la commune de Perrigny-lès-Dijon, mais sur celui des communes voisines de Chenôve et de Longvic. À l'inverse, la gare de triage voisine de Gevrey est située pour une grande partie sur le territoire de la commune de Perrigny-lès-Dijon, bien davantage que sur celui de Gevrey-Chambertin !

L'origine de cette situation est liée à l'histoire de l'implantation de ces infrastructures. Lors de la construction de la ligne de chemin de fer de Paris à Lyon par la PLM, au milieu du XIXe siècle, une petite gare provisoire, appelée localement la « station », est édifiée sur le territoire de Perrigny. La ligne achevée (1849), la compagnie décide un peu plus tard de construire des ateliers d'entretien du matériel ainsi qu'une gare de triage. Un meilleur site est alors choisi plus au nord de cette petite gare provisoire, sur des terrains libres de Chenôve et de Longvic, en direction de Dijon (aux lieux-dits Les Creuzots et La Noue). La construction de ces nouveaux établissements est achevée en 1886. Le nom précédent « de Perrigny » en est toutefois conservé pour des raisons pratiques : il est juste transféré au nouveau site. Quant à l'ancienne station provisoire de Perrigny-lès-Dijon, elle est démontée[2].

Par ailleurs, lors de la construction de cette gare de triage de Perrigny dans la deuxième moitié du XIXe siècle, des vestiges romains ont été découverts, la zone fouillée (dès 1905) et des armes et autres objets trouvés près de la ferme de La Noue. On pense qu'il s'agit du site d'un camp romain[3] de la VIIIe légion[4].

Histoire

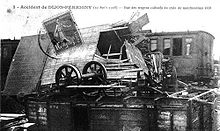

Grand centre de redistribution des marchandises en wagons et principal atelier de réparation du matériel roulant, le nouvel ensemble fait de Dijon un des principaux nœuds ferroviaires français à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Par son trafic, ce carrefour est alors classé au deuxième rang national[5]. En 1911, il est le quatrième plus gros employeur de Côte-d'Or avec 350 cheminots. Au maximum de leur activité, les ateliers assureront même l'entretien de près de 64000 wagons et on comptera jusqu'à 1200 employés dans l'après-guerre. En ces lieux, sont expérimentés les premiers trains à boggies ainsi que les premiers wagons réfrigérants.

Lieux de mouvements sociaux dans les années 1920 et 1930, ces installations ferroviaires sont aussi indirectement à l'origine de l'extension urbaine de l'agglomération dijonnaise vers le sud : quartier des Bourroches, des Valendons... Centre de résistance sous l'occupation, les ateliers et le triage subissent aussi d'importants dégâts lors du dernier conflit. Le 6 juillet 1944, un bombardement américain mal orienté fait de nombreuses victimes[6]. Entre 1950 et 1952, un nouveau triage, situé plus au sud en direction de Gevrey-Chambertin, est adjoint aux constructions précédentes devenues insuffisantes au lendemain de la dernière guerre. Dans les années 1950 et 1960, le triage et les ateliers constituent, à l'instar d'autres sites de la SNCF, un bastion du puissant syndicat CGT, alors bien implanté dans le monde du rail.

Pourtant, si les ateliers poursuivent leur activité, une grande partie de la charge de triage est par la suite transférée au site de Gevrey. En 2006, un des ateliers d'entretien, situé à l'ouest de l'ensemble du site (sur la commune de Chenôve), est fermé : les lieux, repris par le Grand Dijon en 2009, devront abriter le centre de maintenance du futur tramway de l'agglomération dijonnaise[7].

Notes et références

- ↑ On compte de 800 à 900 trains par jour, dont 50 % de fret, passant par le carrefour ferroviaire de Dijon.

- ↑ Denizot, Encyclopédie de la Côte-d'Or, Morey-Saint-Denis, 1866.

- ↑ Le camp militaire est, selon Pierre Gras, à l'origine du nom de « Chenôve », qui pourrait signifier canabae du nom des cabanes et échoppes commerçantes qui fleurissaient auprès des camps romains. Pierre Gras (ouvrage collectif), Histoire de Dijon, Privat, Toulouse, 1987, 432 p. (ISBN 978-2708947230)

- ↑ DRAC pour Longvic & Relevé DRAC pour Chenôve

- ↑ Maryse Fabriès-Verfaillie, Pierre Stragiotti, Annie Jouve, La France des villes, p.250

- ↑ Les bombardiers américains, venant par l'ouest, ont commencé à deverser leur tapis de bombes au bas de la côte viticole, selon un axe ouest-est, détruisant des maisons de cheminots endormis tout au long de la « trouée des Valendons ». Les voies et raquettes de chemins de fer étaient pourtant orientées nord-nord-ouest/sud-sud-est. Le bombardement a finalement fait plus de victimes civiles que de dégâts significatifs au niveau des infrastructures.

- ↑ Le Bien public, n° du 21 septembre 2009.

- Portail du chemin de fer

Catégories : Gare de la Côte-d'Or | Triage

Wikimedia Foundation. 2010.