- Collégiale Saint-Florent de Niederhaslach

-

Collégiale Saint-Florent

Vue de facePrésentation Culte Catholicisme Type Église Début de la construction XIIIe siècle Style(s) dominant(s) gothique Protection  Classé MH (1946)[1]

Classé MH (1946)[1]Géographie Pays  France

FranceRégion Alsace Département Bas-Rhin Ville Niederhaslach Coordonnées modifier

La collégiale Saint-Florent à trois nefs (aujourd'hui église paroissiale Saint-Jean Baptiste) de Niederhaslach dans le Bas-Rhin est l'un des bâtiments sacrés les plus représentatifs de l'architecture gothique dans ce département en dehors de Strasbourg. Elle est classée monument historique.

Sommaire

Histoire

L'église autrefois dédiée à saint Florent fut érigée à partir de 1274 à l'emplacement d'une construction précédente détruite, qui datait du début du VIIe siècle et qui, à partir de 810, après l'assentiment de l'évêque de Strasbourg, Rachio, servit de châsse aux reliques au saint fondateur. La construction du nouvel édifice se poursuivit jusqu'en 1385, un incendie dévastateur le 4 juin 1287 (seul le chœur de l'église subsiste de cet édifice) et la mort accidentelle de l'architecte Gerlach von Steinbach (fils d' Erwin von Steinbach) en 1330 ayant ralenti sa réalisation. L'église fut saccagée pendant la Guerre des paysans en 1525 et mise à feu par des soldats suédois le 6 juin 1633, au cours de la guerre de Trente Ans. Le bâtiment, négligé ou détourné de son usage au cours des siècles suivants (en 1744 il servit d'abattoir), ne fut rendu à sa splendeur originelle que grâce à une restauration complète entre 1853 et 1887. Dans les années 1990 eut lieu une nouvelle rénovation générale.

Les partis et les choix de conservation de l'église Saint-Florent

L’historique est particulièrement riche d’enseignements et constitue un préalable à la définition du parti, des doctrines et techniques de conservation - restauration qui ont été arrêtés[2] : l’ancienne collégiale doit son vocable actuel à Saint-Florent, ermite qui aurait vécu au VIIe siècle, au temps du roi Dagobert II (656-679), et qui passe pour en être le fondateur. Avant 1096, l’église était dédiée à la Vierge et à la Sainte-Trinité. Elle fut ensuite consacrée plusieurs fois au cours de son histoire à Saint Jean-Baptiste, notamment en 1804. L’existence d’une église du IXe siècle est attestée par le résultat des fouilles entreprises lors de la campagne de restauration dirigée en 1853 par l’architecte Boeswillwald. Mais nous ne sommes que peu renseignés sur ce premier monument. On a mis au jour, dans les massifs flanquant l’abside du chœur, des vestiges permettant de supposer que l’édifice avait vingt mètres de large et était doté de deux absidioles de trois mètres de large et d’une abside centrale de sept mètres de large.

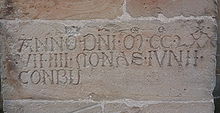

Une deuxième église est érigée au XIIe siècle : le chœur est achevé en 1274 et la nef en 1287. C’est alors qu’un incendie ravage la nouvelle église – précision apportée par une inscription inachevée gravée sur l’un des contreforts du chevet[3]. Seule l’abside échappe à la destruction (selon une lettre d’indulgence émise aux environs de 1300 par l’évêque de Strasbourg). Une importante donation épiscopale en 1289 permet d’entreprendre les travaux d’une troisième église. Ceux-ci paraissent débuter par l’édification de la façade.

La construction de l’avant-chœur a dû suivre dans les années 1295 à 1300, mais les ressources financières venant à manquer, le chantier est ralenti. Le chœur est en effet achevé en 1316. En 1329 s’éteint le maître d’œuvre de la collégiale, fils d’Erwin de Steinbach, architecte de la cathédrale de Strasbourg. La chapelle Notre-Dame peut être située vers 1344. La nef semble toujours être en construction à cette époque. Vers 1385, on entreprend l’édification des murs d’enceinte des bâtiments collégiaux. Les renseignements font ensuite défaut jusqu’au XVIe siècle.

En 1525, lors de la guerre des Paysans, le monastère est pillé. La partie supérieure du massif occidental est détériorée lors de la guerre de Trente Ans. Le 6 juin 1633, le feu est mis à l’église malgré l’intervention du roi Louis XIII. Les dommages intérieurs semblent avoir été limités puisque les vitraux du chœur et des bas-côtés ont été conservés.

La restauration des toitures n’est pas commencée immédiatement, les chanoines envisageant d’aller s’installer à Strasbourg. Les toitures et les voûtes n’ont été restaurées, semble-t-il, que dans le dernier quart du XVIIe siècle (on adopte alors des toitures débordantes recouvrant les anciens chéneaux en pierre). La mise en place de nouvelles stalles en 1691 indique probablement l’achèvement des travaux de restauration. Au XVIIIe siècle ne se produisent que peu de changements. En 1730, un orgue Waltrin et Rohrer est installé. Après 1778 est mis en place un autel en stuc-marbre. Parallèlement, un décor en stuc avec dorure est réalisé, vraisemblablement sur l’ensemble des murs. La pose d’une nouvelle menuiserie de porte de style classique est confirmée par une lithographie d’Engelmann de 1828. L’église est abandonnée à la Révolution, mais ne subit d’autres dommages que ceux causés par un manque d’entretien, si l’on en croit la description faite au milieu du XIXe siècle par le curé Kramer et l’historien Schneegans. En 1843, l’architecte d’arrondissement Morin restaure la base de la façade et la toiture du bas-côté sud en rétablissant l’ancien chéneau. Il installe également des grillages pour assurer la protection des vitraux.

En 1846, l’église est classée monument historique, et en 1848, Boeswillwald est chargé de l’édifice : il propose un projet de restauration générale avec restitution des parties disparues au XVIIe siècle (trois planches datées du 1er octobre 1851 sont précieusement conservées aux archives de la direction de l’architecture et du Patrimoine). Une première tranche de travaux est alors réalisée de 1854 à 1861. Sous la direction de l’architecte Cron, on réalise la restauration du chœur, la consolidation des contreforts, la pose d’une charpente neuve avec couverture en ardoise (en remplacement des bardeaux), l’installation de larges chéneaux en pierre de part et d’autre de l’avant-chœur, entre la chapelle de la Vierge et la chapelle Saint-Joseph, la réfection des remplages des fenêtres, la reconstruction des arcs-boutants avec restitution des pinacles.

La deuxième campagne de restauration dure de 1867 à 1871. On surélève la tour occidentale, dans la première travée, on construit trois arcades pour porter la tribune d’orgue ; en 1870, on pose un nouvel orgue Stiehr. En 1875, l’architecte Bryon, sous la direction de l’architecte Winkler, surmonte le pignon ouest de la chapelle Saint-Joseph d’un clocheton en pierre. En 1879-1880, on remet en état les intérieurs de la chapelle de la Vierge. En 1887, la maison Ott-Frères restaure les vitraux de la nef. En 1897, l’avant-chœur est mis en peinture : faux-appareil sur les murs, polychromie sur les clés et les nervures (encore en place actuellement). En 1902-1904, sous la direction de l’architecte Wiegand, l’extérieur du massif occidental est réparé et on remplace le buffet projeté par Boeswillwald par un orgue de Rinckenbach en deux parties, de manière à dégager la rose de la façade occidentale. En 1931, réalisation de nouveaux vitraux dans la chapelle de la Vierge. En 1979, les couvertures du bas-côté sud sont refaites. En 1986, on pose une couverture neuve sur la chapelle Saint-Joseph.

Les raisons de la restauration moderne et le parti.

L’aspect actuel de l’église résulte de la grande restauration effectuée de 1854 à 1871. Celle-ci a mis fin à l’état de grande vétusté et de délabrement. Boeswillwald a entrepris une restauration systématique des charpentes, couvertures et maçonneries (arcs-boutants déposés et reposés, avec réfection à neuf de la quasi totalité des remplages des fenêtres). La restauration, on le sait, ne s’est pas limitée à la sauvegarde de l’état existant, mais d’importantes restitutions ont été opérées, à savoir la mise en place de gâbles et pinacles sur les culées des arcs-boutants de la nef ainsi que sur les contreforts de la chapelle sud et de l’avant-chœur. La présence antérieure de ces pinacles n’est pas attestée, mais probable. La surélévation de sept mètres de la tour formant massif occidental, avec grande toiture à quatre pans, ne s’appuie sur aucune donnée archéologique et nous paraît peu vraisemblable. Boeswillwald crut devoir inventer aussi une flèche en maçonnerie ajourée au clocheton de l’avant-chœur. En ce qui concerne la toiture, il avait opté pour une couverture en ardoise qui n’était pas le matériau employé à l’origine. Lorsque Boeswillwald entreprit les travaux, l’édifice était couvert en tuiles plates, sauf le massif occidental qui était en bardeaux de bois. Il est possible qu’à l’origine toute l’église ait été couverte avec ce matériau, Niederhaslach se trouvant dans une région qui, depuis toujours, est productrice de bois. Pour l’histoire de l’art que doit respecter la restauration, il faut déplorer la perte irréparable de bien des moulures et des réseaux originaux des fenêtres.

Les principes de restauration ne seraient plus les mêmes de nos jours ; ils résulteraient d’une réflexion collective précédant la décision d’un parti de conservation-restauration à travers les avis des différents services, de l’inspection générale de l’architecture et du Patrimoine et de la Commission nationale des monuments historiques. Les principes de conservation-restauration sont aujourd’hui, pour l’essentiel, étudiés en amont et non plus improvisés en cours de chantier comme c’était trop souvent le cas dans le passé.

Dans ce cas particulier, il était exclu et irréaliste de procéder à une dérestauration. En effet, grâce à des moyens importants, la restauration de Boeswillwald est cohérente en elle-même. À l’heure actuelle, l’édifice donne une impression d’unité à défaut d’une entière authenticité et supporte avantageusement la comparaison avec l’état de 1851. La restauration contemporaine se justifiait cependant par l’état général de l’édifice et par le danger sans cesse grandissant que représentait la dégradation des pierres des pinacles. Le parti retenu est une restauration à l’identique dans l’état voulu par Boeswillwald, c’est-à-dire avec les diverses restitutions effectuées en maintenant les couvertures en ardoise, le renouvellement de ces dernières étant suffisamment avancé pour qu’il ne soit guère possible d’envisager de rétablir des toitures en tuiles. La restauration visait par ailleurs à réparer les maçonneries avec toutes précautions dans le choix des matériaux et la technique pour leur assurer une plus grande longévité. Il a été procédé au remplacement des pierres de taille cassées ou désagrégées en utilisant le grès ferme à grain fin. Le critère de choix des pierres de remplacement était la non-gélivité et l’absence de lits. Les pierres de superstructure ont été hydrofugées et tous les accessoires de liaison en métaux ferreux éliminés et remplacés par du bronze. De même, il convenait d’améliorer l’étanchéité générale des toitures en révisant et réparant les points critiques : chéneaux et écoulements.

Cet exemple met en relief les conséquences des restaurations lourdes, sur les principes desquels il sera difficile de revenir : le respect de la valeur documentaire doit constituer le fondement de l’action du restaurateur. Sa modestie, face à l’œuvre sur laquelle il intervient, doit être la règle. Il doit se contenter de corriger le plus discrètement possible les erreurs de conception entraînant des désordres sur l’édifice. Bien souvent, un entretien régulier, sérieusement réalisé, aurait permis d’éviter des interventions qui non seulement sont onéreuses, mais font disparaître des témoignages constituant l’identité chronologique du monument.

À cette occasion, nous n’insisterons jamais assez sur la nécessité de procéder à des études préliminaires faisant appel à des archéologues, historiens de l’art et historiens. Le maître d’œuvre doit pouvoir disposer de toutes les informations nécessaires préalablement à la mise au point de son projet de restauration[4].

Mobilier

Vitraux

La collégiale de Niederhaslach possède après la Cathédrale de Strasbourg le plus grand nombre de vitraux médiévaux originaux de toute l'Alsace. Le vaisseau et le chœur offrent de nombreux panels complets des XIIIe et XIVe siècles, séduisant entre autres par l'intensité lumineuse de leurs tons rouges et bleus et la richesse des figures. Sont représentées les vies de Jésus et de Marie ainsi que celle de Saint Jean Baptiste. La fenêtre la plus célèbre et la plus originale est celle du Baptiste, la représentation de Jean se déployant dans un énorme médaillon central avec la figure principale grandeur nature et comme en relief. La façade est coupée d'une rosace d'origine datant de 1325.

Sculptures

À l'extérieur, le Grand portail de 1310 offre une représentation de l'Annonciation, du Couronnement de la Vierge et de la légende de Saint Florent ; on peut aussi noter de nombreuses gargouilles à forme humaine ou fabuleuse. Dans les restes du cimetière collégial se trouvent des tombes et des monuments du XIVe au XVIIIe siècles, ainsi qu'un bas-relief du Christ sur le Mont des Oliviers (1492).

À l'intérieur, on trouve une Mise au tombeau du XIVe siècle, la plaque tombale de Gerlach von Steinbach (1330), les clefs de voûte de la voûte gothique, le monument funéraire du Moyen Âge tardif de l'évêque Rachio, une chaire de 1691, le reliquaire de Saint Florent (1714), une Crucifixion de 1740.

Les stalles en chêne taillé datent pour une partie du 17e et de la fin du 18e siecle, elles sont situées de part et d'autre du chœur et présentent des sculptures d'une très grande finesse.

Orgue

L'église renferme un orgue de 1903 de la maison Rinkenbach.

Dimensions

- Hauteur de la tour : 42 m

- Longueur de la nef centrale: 26,25 m

Références

- Niederhaslach, sa collégiale, publication anonyme (auteurs : J.S. - P.M.) de l'Association des Amis de Saint-Florent, 3e trimestre 1994.

- HB Kunstführer Straßburg - Colmar - Elsaß, 1986, (ISBN 3-616-06560-8 et 3-616-06520-8)

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Stiftskirche Niederhaslach » (voir la liste des auteurs)

Notes et références

- Notice no PA00084831, sur la base Mérimée, ministère de la Culture

- Étude et maîtrise d’œuvre réalisées par Daniel Gaymard, Architecte en chef des monuments historiques

- Robert WILL et Théodore RIEGER Eglises et sanctuaire d'Alsace, Strasbourg (DNA) 1969, p.117 : « Un nouveau sanctuaire fut commencé en 1274. C'est du moins la date d'une lettre d'indulgence accordée par l'évêque de Strasbourg, Conrad de Lichtenberg. Elle nous apprend que le chantier était déjà ouvert. Les travaux furent menés avec célérité, car un incendie survenu en 1287 détruisit la nouvelle église, à l'exception de l'abside. Sur un contrefort se lit encore l'inscription suivante : Anno Dni MCCLXXXVIII - III nonas junii conbu »

- René Dinkel, L'Encyclopédie du patrimoine (Monuments historiques, Patrimoine bâti et naturel - Protection, restauration, réglementation. Doctrines - Techniques - Pratiques), Paris, éditions Les Encyclopédies du patrimoine, septembre 1997, 1re éd., 1512 p. (ISBN 978-2-911200-00-7)

Chapitre I, Les partis et les choix de conservation du patrimoine architectural. 1. La promotion et la valorisation de l’identité régionale : Histoire des restaurations : des choix contemporains de conservation ? : L’église de Saint-Florent de Niederhaslach, Bas-Rhin, p.18 à 21

Liens externes

- (fr) Fiche sur le site Structurae

- (fr) Collégiale Saint-Florent de Niederhaslach sur archINFORM

Catégories :- Collégiale du Moyen Âge

- Collégiale française

- Collégiale gothique

- Monument historique du Bas-Rhin

- Monument historique classé en 1846

Wikimedia Foundation. 2010.