- Hôpital et Chapelle Saint-Julien de Liège

-

Hôpital Saint-Julien et Pont Saint-Julien sur le bief de la Rivelette, devant la porte d'Amercœur; à droite, le Moulin de Saint-Julien le long de l'Ourthe et le couvent des Récollets[1]

Hôpital Saint-Julien et Pont Saint-Julien sur le bief de la Rivelette, devant la porte d'Amercœur; à droite, le Moulin de Saint-Julien le long de l'Ourthe et le couvent des Récollets[1]

L'Hôpital Saint-Julien et la Chapelle Saint-Julien de Liège fondé au début du XIVe siècle étaient situé en Outremeuse dans la Cité de Liège. En outre, l'hôpital possédait un béguinage, un moulin sur l'Ourthe et des jardins. A la Révolution française, il sera supprimé et ses biens confiés à la Commission des Hospices.

Il longeait sur la droite l'actuelle rue Saint-Julien.

Sommaire

Historique de l'Hôpital

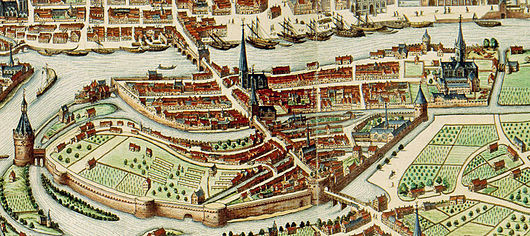

Le quartier entre Urte et Meuse vers 1649[2]: de haut en bas le long de la chaussée d'Aix-la-Chapelle, le Pont-des-Arques, Saint-Folien, Saint-Nicolas, Saint-Julien et enfin la Porte d'Amercœur vers l'Allemagne; à gauche les « Terres de Bèches » et la Tour de Bèche, à droite l'Abbaye du Val-des-Ecoliers et plus bas le Couvent des Récollets et « Les Prés Saint-Denis ».

Le quartier entre Urte et Meuse vers 1649[2]: de haut en bas le long de la chaussée d'Aix-la-Chapelle, le Pont-des-Arques, Saint-Folien, Saint-Nicolas, Saint-Julien et enfin la Porte d'Amercœur vers l'Allemagne; à gauche les « Terres de Bèches » et la Tour de Bèche, à droite l'Abbaye du Val-des-Ecoliers et plus bas le Couvent des Récollets et « Les Prés Saint-Denis ».

Fondation

Cet hospice fut fondé par un bourgeois de la Cité du nom de Gilles le Corbesier en l'année 1319[3] pour y loger de pauvres voyageurs dont Saint-Julien était le patron. Il était situé en Outremeuse, au coin de la rue Saint-Julien actuelle, idéalement placé pour recevoir les voyageurs d'Allemagne. C'était donc son but premier de proposer une hospitalité fraternelle au pèlerin de Compostelle.

Indulgences

En novembre 1319, demandant l'aide de la papauté, quatre archevêques et huit évêques accordent une indulgence de quarante jours à ceux qui viendront en aide et feront des donations en faveur de cette institution[4]. En 1512, Ehrard de la Marck va la prendre sous sa protection.

Administration

Il semble que le fondateur ait exigé que deux mambours soient en charge de sa gestion. Il semble aussi que les frères ne soient pas sous tutelle puisque de rares documents font état de comptes dont copie est envoyée au prieur de l'Abbaye du Val des Écoliers, ou au curé de la paroisse Saint-Nicolas d'Outremeuse. Coutume qui est la seule trace de dépendance vis-à-vis d'une autorité[5]. La réalité du pouvoir de la charge de mambour n'est plus qu'un symbole car il semble que les frères représentent l'hôpital en justice et dans les actes économiques.

Règlement de 1442

Le premier règlement connu date de 1442. Après 1450, les pèlerins et voyageurs continuent à être accueillis mais leur présence devient fortuite[note 1],[6]. On hébergeait, dans des salles communes des femmes âgées, aidées par sept sœurs.

Règlement de 1707

Le règlement du Conseil impérial de 1707 décide que les deux maîtres de Saint-Julien devaient savoir lire et écrire, être de la paroisse Saint-Nicolas, et seraient élus tous les ans à la majorité des suffrages des paroissiens de Saint-Nicolas. Un notaire, le jour indiqué, faisait le tour de la paroisse accompagné de témoins. Il annotait les votes exprimés, les additionnait en présence du curé, des vieux officiers et de la cour des tenants de l'hospice. Ils étaient tenus d'organiser une visite annuelle[7].

Surveillance

La surveillance journalière était confiée à un couple de gardien, qui avait demeure et un jardinet. En outre, ils recevaient chaque année un dédommagement de 42 florins de Brabant. Ils devaient également entretenir l'horloge de la chapelle.

Hébergement

Le nombre journalier des désœuvrés, mendiants et pauvres au XVIIe siècle oscillait entre 60 et 80. Une grande salle leur était réservée dans laquelle on faisait du feu de novembre à Pâques. Chacun des assistés recevant un quignon de pain et une soupe de pois. Il y avait deux grands dortoirs. En 1686, quand les délégués de l'évêque visitèrent les locaux, les hospitalisés dormaient à trois et même à cinq dans le même lit. Il y avait un dortoir pour les hommes et un pour les femmes. On enfermait les hôtes provisoires après sept heures du soir, après une courte prière.

Délais entre chaque hébergement

Le statut exigeait qu'aucune personne ne reste plus de trois jours. Cependant, après un délai d'un mois, ou six semaines, la même personne pouvait se représenter, le surveillant ayant l'obligation de favoriser l'entrée des pèlerins étrangers[8].

Distribution aux pauvres

Depuis la Toussaint jusqu'à Pâques, on distribuait pendant trois jours aux habitants de l'hospice une demi livre de pain et une portion de pois.

Distribution aux fêtes

Tous les ans, à la fête des Rois et la veille, chaque passant infortuné bénéficiait d'une miche de froment et d'une bière[note 2]. Semblable distribution de pain de seigle était organisée les jours de Carême par les deux maîtres de l'hospice.

Révolution française et fin de l'Hôpital

Le 24 floréal An V, soit le le 13 mai 1797, un arrêté de la Municipalité supprime Saint-Julien et réunit ses revenus à ceux des neufs hôpitaux que les autorités souhaitent conserver.

Béguinage Saint-Julien

Apparition des béguines

En 1662, les sœurs prennent la qualité de béguines, chacune d'elles recevant une pension annuelle[9] et avait la jouissance d'un petit jardin qu'elle louait à des bourgeois. Elles devaient, par le règlement du 1er mars 1687, se loger et se nourrir séparément dans des chambres de l'hospice et y résider séparément. Elles ne pouvaient ni mendier, ni conserver des enfants près d'elles ; et au besoin, elles étaient aidées par une pauvre fille. Si elles le souhaitaient, elles pouvaient quitter l'institution sans avoir à se justifier[10]. Il y avait une chambre pour douze hommes et une pour douze femmes. Au XVIIIe siècle, on favorisait encore les anciens mémoires et règlements, mais selon les ressources le béguinage Saint-Julien pouvait accueillir jusqu'à dix-huit béguines dont treize avaient une chambre avec un petit jardin et les cinq autres seulement une chambre.

Règlement

Les béguines étaient tenues de s'habiller simplement[note 3]. À leur entrée, elles devaient donner cinquante écus au profit de l'hospice, un à chaque maître (ou tenant), de même qu'au compteur et au greffier[note 4], un demi écu au « varlet » et à la servante, et 25 florins de Brabant pour le lit. Elles recevaient en échange une pension de 50 florins de Brabant, un quartier séparé et un jardinet. Au lieu de leur admission au chauffoir commun, elles obtenaient par an deux écus pour les aider à payer leur chauffage. Les béguines étaient tenues de réciter journellement un chapelet pour le repos des âmes du fondateur et des autres bienfaiteurs[11]. En 1789, les prébendes de béguines était montées à dix-huit[12].

Pré Saint-Julien et Moulin de Saint-Julien

Le pré Saint-Julien, dépendance de l'Hôpital Saint-Julien, à l'arrière des bâtiments de cet hôpital dut lui appartenir dès l'origine. Dans la première moitié du XVe siècle, l'Hôpital possédait au delà de ce pré, un moulin sur le cour de l'Ourthe, quasi parallèle à la Rue Entre-deux-Ponts. Un autre bief limitait à gauche les terres de Saint-Julien[note 5]. Après la révolution, aussitôt mise en possession de ce terrain, la Commission des Hospices mit ce pré en location et a fini par l'aliéner.

Porte Saint-Julien

Porte de la deuxième enceinte d'Outremeuse, primitivement appelée Porte de Choke (ou Socke), la dénomination de l'hôpital passa à la porte. Saint-Julien utilisa les dépendances de cette porte et devait payer de ce chef une redevance à la Cité de Liège[13].

Chapelle de Saint-Julien

Elle était desservie par un prêtre qui résidait à l'hospice et qui devait dire la messe tous les jours à sept heures en été et à huit heures en hiver. Il percevait une rente annuelle[note 6].

La chapelle Saint-Julien est reconstruite en 1773, et à la Révolution, elle est transformée en siège de l'assemblée primaire. Suite au Concordat, elle est rendue au culte. Mais le 12 juillet 1814, le saint-Sacrement est transporté à l'église Saint-Nicolas; ses meubles sont enlevés en septembre. Elle sert ensuite de salle de réunion, de bureau de bienfaisance d'Outremeuse. On y loge quatorze femmes âgées dès 1810, et de 1826 à 1840, va y développer un établissement d'éducation pour jeunes filles[note 7].

Elle est convertie en halle aux viandes (ou aux grains?), située rue Entre-deux-Ponts en Outremeuse[réf. nécessaire]. En 1878, la chapelle est transformée en synagogue, avant que la synagogue de Liège ne soit construite en 1899 rue Léon Frédéricq

Rue Saint-Julien

Du comblement du bief qui longeait l'hôpital, date la naissance de la rue Saint-Julien, sur l'emplacement même du cours d'eau. En date du 30 juin 1865, la création de la rue a été adoptée par le conseil communal et confirma le 30 mars 1866 un plan d'alignement donnant à la rue une largeur de 10 mètres. Le conseil voulut perpétuer le nom de Saint-Julien en l'appliquant à la voie nouvelle qui longe à droite l'ancien hôpital[14].

Articles connexes

Quartier

Patrimoine du quartier

- Abbaye du Val des Écoliers de Liège

- Béguinage Saint-Christophe de Liège

- Église Saint-Nicolas Au-Pont

- Église Saint Pholien

Autres

Sources fondamentales

Les archives de Saint-Julien comprennent 166 chartes et parchemins de 1315 à 1640 et 201 registres de comptes de 1445 à 1803; 14 liasses de cahiers de comptes de 1436 à 1762; 29 liasses contenant 840 dossiers classé [note 8]. On y trouve également trois plans de l'hôpital avec description, datés de 1685, 1698 et 1745[15]

Notes et références

Notes

- La portion réservée aux pèlerins n'est que de vingt muids d'épeautre, alors que les pensions des frères et les salaires du compteur et du desservant de la chapelle s'élevaient à cent-trente-deux muids d'épeautre

- Il était affecté à cet usage quatre setiers de froment et une à deux tonnes de bière.

- leurs habits devaient être de couleur noire ou brune, leurs linges et leurs coeffures (sic) sans dentelles, avec faille d'étoffe, ainsi qu'anciennement

- le receveur et le secrétaire

- 1450: grand Cortil de l'hospital Saint-Julien, gisant outre le ponceal, der. ledit hospital, joind à ledit hospital et ale rivière d'Ourte, d'une, aux mur de la cité condit le Fossé, d'autre; in Archives de l'État à Liège, Cour Allodiale, r. 24

- de 150 florins de Brabant, et 25 pour le salut qui se chantait chaque jour également; Raikem et Bormans, ibidem, p. 116 et sv.

- par la demoiselle Félicité Renard qui le transfère rue Saint-Gilles le 15 octobre 1840; in Gobert Th. in Les rues de Liège t.6, p. 423

- D'après un inventaire dressé par un notaire au XVIIIe siècle, B. Dumont, archiviste des hospices

Références

- Extrait de la Carte de Liège de Julius Pillhauser éditée par Johannes Blaeu

- Carte publiée par Blaeu en 1649

- Selon Foulon et Gobert Th. in Les rues de Lièges t.6, p. 417

- Brouwers D.D., Documents relatifs à l'hôpital Saint-Julien de Liège, Chroniques archéologiques du Pays de Liège, t.1; Liège 1906, p. 39-40

- Ils reçoivent pour cette charge deux chapons par an, AEL, Hopital Saint-Julien, liasse n° 204, compte de 1477-1478

- Gobert Th., ibidem, t. 12, p.412

- Raikem et Bormans, Recueil des Ordonnance de la Principauté de Liège, Règlement de l'administration de l'Hôpital Saint-Julien, série 13, t.1, p. 116 et sv.

- Raikem et Bormans, ibidem, p. 116 et sv.

- dont le montant est de trente six florins de Brabant

- AEL, Saint-Julien, f° 516

- Règlement du 30 janvier 1758, in Gobert Th., ibidem t. 6, p. 422, note 626

- Gobert Th., ibidem t. 6, p. 422

- 1330: Li Hospital Saint-Julien, pour le porte d'entre doit Ponts delés ledit hospital ;Cartulaire de l'Église Saint-Lambert, Lettre des Aisements de la Cité, 1330, t. 3, p. 375

- Arrèté Royal du 3 décembre 1866

- dossiers 224 et 259; in: Brouwers D.D.,Chronique Archéologique du Pays de Liège, t.1, 1906, p. 38

Wikimedia Foundation. 2010.