- Guerre civile d'Afghanistan (1989-1992)

-

Guerre civile d'Afghanistan

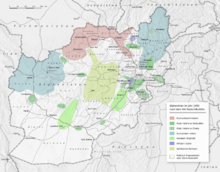

Situation politique de l'Afghanistan en 1989.Informations générales Date 15 février 1989 - 30 avril 1992 Lieu Afghanistan Issue Victoire des moudjahidines Belligérants  République démocratique d'Afghanistan

République démocratique d'Afghanistan Moudjahidines

MoudjahidinesCommandants  Mohammed Nadjibullah

Mohammed Nadjibullah

Mohammed Aslam Watanjar

Mohammed Aslam Watanjar

Mohammed Asif Delaware

Mohammed Asif Delaware

Makhmout Gareïev

Makhmout Gareïev Ahmed Chah Massoud

Ahmed Chah Massoud

Abdul Rachid Dostom

Abdul Rachid Dostom

Gulbuddin Hekmatyar

Gulbuddin Hekmatyar

Sayed Mansur Naderi

Sayed Mansur NaderiForces en présence Armée nationale afghane :

55 000 hommes (1989)

Garde présidentielle :

10 000 hommes (1989)inconnues Guerre civile d'Afghanistan (1989-1992) modifier

La guerre civile d'Afghanistan a débuté après le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan en 1989, laissant les communistes afghans se défendre seuls contre les moudjahidines. Après plusieurs années de conflit, le gouvernement de Nadjibullah tombe en 1992 durant laquelle l'Alliance du Nord prendra le pouvoir et devra faire face à une nouvelle guerre civile entre factions rivales.

Sommaire

Contexte historique

La décision des soviétiques de se retirer après 10 ans de guerre, fut prise par Mikhaïl Gorbatchev et devint effective le 15 février 1989, cependant avant de partir, les Russes remirent le pouvoir entre les mains de Mohammed Nadjibullah. Après le retrait soviétique en février 1989, les services de renseignement américains avaient estimé que la chute du régime se ferait dans les trois à six mois qui suivent[1][2][3]. Toutefois cette estimation ne prenait pas en compte plusieurs facteurs militaires : le premier était la grande quantité de matériel militaire et logistique fourni par l'URSS. En 1989, l'armée et les milices pro-gouvernementales disposaient encore de 1 568 chars, 828 véhicules blindés, 4 880 pièces d'artillerie, 126 chasseurs-bombardiers et 14 hélicoptères d'attaque. Une grande partie de l'équipement militaire appartenant aux unités soviétiques évacuant l'Europe de l'Est a été fournie à l'Afghanistan, avec un approvisionnement assuré.

La République démocratique d'Afghanistan a par ailleurs continué à recevoir une aide massive de l'URSS, d'une valeur entre deux et six milliards de dollars par an et des conseillers militaires soviétiques étaient toujours présents en Afghanistan[4]. Ce montant considérable de puissance de feu était suffisant pour tenir les moudjahidines en échec.

À cela s'ajoutaient les milices pro-gouvernementales, dont la plus efficace était la milice Abdul Rashid Dostom Jozjani, officiellement appelé la 53e division d'infanterie. Forte de 40 000 hommes tirés de la minorité ouzbèke, elle prenait ses ordres directement de Nadjibullah, qui l'a utilisé comme une réserve stratégique. Après 1989, cette force était la seule capable de mener des opérations offensives[5]. Plusieurs groupes de moudjahidines bénéficiaient toutefois de l'appui financier des États-Unis, de l'Arabie saoudite et du Pakistan ainsi que d'autres nations pro-occidentales dans le cadre de la doctrine Reagan.

Déroulement du conflit

Bataille de Jalalabad

Dès le départ de l'armée soviétique, l'offensive sur la ville débute le 5 mars 1989 et les moudjahidines, avec le soutien des services secrets pakistanais, l'Inter-Services Intelligence, obtiennent des succès contre les troupes gouvernementales, capturant le village de Samarkhel et l'aéroport de Jalalabad. La prise de Samarakhel et de l'aéroport est saluée par tous les diplomates occidentaux comme un grand succès de la Résistance, devenus « capable de mener une guerre de front » et des Moudjahidins, rebaptisés à cette occasion « combattants de la liberté ».

Les moudjahidines ont toutefois été rapidement bloqués par la 11e division de l'armée afghane, qui avait installé des bunkers, des barbelés ainsi que des champs de mines. Les troupes gouvernementales pouvaient compter sur un soutien aérien intense, l'armée de l'air ayant effectué près de 120 sorties au cours de la bataille. Les avions de transport Antonov An-12 furent modifiés pour transporter des bombes et volaient à haute altitude, étant ainsi hors de portée pour les Stinger des moudjahidines.

Le président de la République démocratique d'Afghanistan en fonction de 1986 à 1992, Mohammed Najibullah.

Le président de la République démocratique d'Afghanistan en fonction de 1986 à 1992, Mohammed Najibullah.

Trois batteries de tirs de Scud, déployées autour de Kaboul et utilisées par les troupes soviétiques, ont tiré plus de 400 missiles à l'appui de la garnison afghane de Jalalabad. Malgré leur imprécision, ces armes ont eu un effet important sur le moral des moudjahidines, qui ne pouvaient rien faire pour les en empêcher[6]. Au milieu de mois de mai, ces derniers n'avaient enregistrer aucune victoire contre les défenses de Jalalabad et étaient à court de munitions. En mi-juillet, en moins d'une journée, les troupes gouvernementales réussissent à rompre le blocus, à enfoncer les positions des assiégeants, et à reprendre Samarakhel et l'aéroport. Malgré une contre-offensive, les moudjahidins durent reconnaître leur échec, et l'envoyé spécial américain, Peter Tomsen déclare depuis Peshawar que la Résistance risque de devoir faire face à « une érosion du soutien des États-Unis ».

Les moudjahidines auraient subi près de 3 000 pertes durant la bataille et 12 000 à 15 000 civils ont été tués tandis que 10 000 réfugiés avaient fui les combats, provoquant un véritable exode vers le Pakistan[7],[8].

Cette opération fut considérée comme une grave erreure par Ahmed Chah Massoud et Abdul Haq, qui estimaient que les moudjahidines n'avaient pas la capacité de capturer une ville aussi importante de manière conventionnelle[9]. Au Pakistan, la Direction pour le renseignement inter-services (ISI), le maître d'œuvre de l'opération, est déstabilisé. Le premier ministre Benazir Bhutto, en opposition constante avec le commandement militaire, souhaite une « solution politique », alors que la première préoccupation est la remuante présence sur le sol pakistanais de deux millions et demi de réfugiés afghans.

Succès de certains insurgés

Les forces d'Ahmed Chah Massoud, qui se concentraient dans le nord jusqu'au centre de l'Afghanistan, prirent le contrôle de l'autoroute d'importance stratégique de Salang en 1989 et ont réalisé des progrès constants pour capturer la base aérienne de Bagram située à la périphérie de Kaboul, la capitale du pays.

Après un siège de 11 ans, la ville de Khost dans l'Est du pays est tombée aux troupes de Djalâlouddine Haqqani, suite à une reddition de la garnison communiste le 11 avril 1991[10].

Dissensions au sein des insurgés

Dès la fin juillet 1989, de violents affrontements opposent dans le nord de l'Afghanistan, des combattants du Hezb-e Islami (intégriste et anti-occidental) au Jamiat-i Islami (modéré).

Les forces de Gulbuddin Hekmatyar mènent une attaque contre les troupes d'Ahmed Chah Massoud et capturent 30 guérilleros, espérant cibler les chefs militaires de l'Alliance du Nord et Massoud. Cela amena Washington, qui le soutenait par l'intermédiaire des services de renseignement pakistanais, à croire que Hekmatyar dirigeait une cellule secrète dont la mission était de semer « la perturbation dans la résistance anti-communiste[11]. »

Malgré les dénégations de Gulbuddin Hekmatyar, les communications-radio interceptées fournirent la preuve qu'il a lui-même donné l'ordre de mettre en place l'embuscade meurtrière. Les grands reporters s'intéressent alors de plus près au Hezb-e Islami et mettent en lumière de nombreuses affaires dont les meurtres de plusieurs journalistes, de membres d'associations humanitaires, de commandants d'autres groupes et surtout sa collaboration secrète avec le régime communiste de Mohammed Nadjibullah. Gulbuddin Hekmatyar sous la pression est obligé de démissionner de son poste de ministre des Affaires étrangères du Gouvernement provisoire et gagne l'intérieur de l'Afghanistan.

Le revirement américain

Avec le retrait de Gulbuddin Hekmatyar, les Américains perdent l'allié qu'il pensaient le plus fidèle, et qui était le principal bénéficiaire de leur aide à la résistance Afghane. L'ISI, perd aussi son favori, grand pourfendeur d'«infidèles». De leur côté les enquêtes continuent et mettent à jour sa responsabilité dans d'autres meurtres, dont celui le commandant Abdul Latif et du docteur Laudin du mouvement royaliste Mehz-Islami. Lâché par les Américains, Gulbuddin Hekmatyar les qualifie d'« impérialistes dont il refuse d'être le jouet ».

Suite à cette affaire les Américains renouvellent complètement leur personnel diplomatique et consulaire au Pakistan et décident de ne plus confier la distribution de son aide au Gouvernement provisoire et à l'ISI, mais de la livrer directement aux commandants de l'intérieur du pays. Aux États-Unis, Bill McCallum, représentant républicain de Floride et président du Comité sur le terrorisme et la guerre non conventionnelle, déclare que la CIA « a culminé dans un programme monstrueusement incompétent de fourniture et de distribution d'armes » qui aboutissait à « abandon du destin du peuple Afghan aux rodomontades du service de renseignements militaires du Pakistan ».

Le revirement américain a eu des conséquences immédiates en privant de tout pouvoir, non seulement le Gouvernement provisoire, mais aussi les partis politiques afghans en conflit avec les groupes combattants. Par contre, en mettant fin à la chaîne du clientélisme, il a permis à plusieurs commandants de l'intérieur de mettre en place de véritables organisations armées, à se structurer, à s'organiser entre vallées, tribus et ethnies, mettant fin aux anciennes structures de pouvoir, caractéristiques de la mosaïque afghane. Parmi ses nouveaux chefs de guerre : Ismail Khan, commandant de la région de Hérat, Abdul Haq, commandant de la région du sud de Kaboul et Ahmed Chah Massoud, commandant de la région du Panchir, chef du Conseil de surveillance, véritable centre politique de tout le nord du pays et chef d'une véritable armée de 9 000 combattants, l'Armée islamique, il déclare : « Nous allons mener, dans tout le Nord, de Kaboul à Mazar-i-Charif, une guerre d'usure pour déstabiliser l'ennemi. Notre champ d'intervention, qui sera très large (Kunduz, Faizabad, Bagram, Salang, nord de Kaboul) obligera les forces gouvernementales à se disperser. Il n'y aura pas de répit et ce combat mobile engendrera la confusion. », affirmant aussi « dans un an, il y aura un gagnant et un perdant dans la guerre d'Afghanistan ».

Les Américains, dans le même temps, entament discrètement des négociations avec les Soviétiques au cours de l'été 1989 à Stockholm, et relancent l'idée d'un retour de l'ex-roi en exil Mohammed Zaher Chah. La Résistance déclare : « Le roi n'a pas participé à notre lutte pendant dix ans. Il est trop tard pour qu'il puisse jouer quelque rôle que ce soit »

L'affaiblissement du régime

En dépit de ses succès militaires, le régime communiste étaient en proie à des divisions internes entre les factions Khalq et Parcham. Le ministre de la défense de la République démocratique d'Afghanistan, Shahnawaz Tanai était en désaccord avec la politique de Nadjibullah de réconciliation nationale avec les moudjahidines. Il était également convaincu que sa faction Khalq était sur le point de perdre le pouvoir au profit de Parcham, auquel appartient Nadjibullah. Par conséquent, il est entré dans des négociations secrètes avec Gulbuddin Hekmatyar et complote contre Najibullah. Le 6 mars 1990, il réalise une tentative de coup d'État qui est un échec et le force à prendre l'exil au Pakistan. Une répression brutale s'en est suivie, Nadjibullah ayant ordonné de purger l'armée des partisans de Tanai. Dans les combats qui ont suivi, plusieurs aéroports ont été bombardés, endommageant 46 avions militaires[12].

Cet épisode renforce les soupçons de Najibullah et l'a amené à gouverner par ses alliés personnels plutôt que l'appareil gouvernemental, approfondissant le fossé entre Khalqis et Parchamis. La situation économique du pays était également aux abois en 1992. Les réserves de gaz naturel, unique exportation de l'Afghanistan, avaient séché depuis 1989, ce qui rendait le pays complètement dépendant de l'aide soviétique. Cela équivalait à 230 000 tonnes de nourriture par an, mais en 1991, l'économie soviétique était en soi chancelante, empêchant les Soviétiques de remplir leurs engagements.

En août 1991, après son arrivée au pouvoir, Boris Eltsine a annoncé que toute aide directe au régime de Nadjibullah serait réduite. En janvier 1992, l'armée de l'air afghane qui s'était prouvée vitale pour la survie du régime, ne pouvait plus piloter un aéronef par manque de carburant. L'ensemble des forces armées ont également souffert de pénuries alimentaires, entraînant le taux de désertion d'augmenter de 60 % entre 1990 et 1991[12]. Les milices pro-gouvernementales qui avaient permis de remplacer l'armée dans plusieurs de ses missions, ont été fidèles au régime que tant qu'il pouvait livrer suffisamment d'armes pour leur permettre de conserver leur pouvoir. Avec la fin de l'aide soviétique, le gouvernement ne pouvait plus satisfaire à ces exigences, et la loyauté des milices a commencé à vaciller.

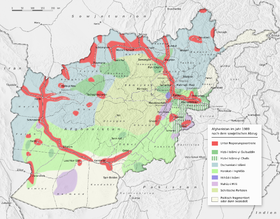

Enfin, après des négociations entre les communistes du général Dostom et Ahmed Chah Massoud, la milice Junbish fait défection pour les moudjahidines. Ce renversement des fortunes transforme radicalement les tableaux en faveur de la résistance et forcera Najibullah à démissionner.

Mohammed Nadjibullah avait annoncé la possibilité d'une démission dès le 18 mars 1992 afin de permettre la mise en place d'un gouvernement d'intérimun, ainsi qu'un parlement pluripartite qui aurait dû "dans quelques mois, " sur la base "d'élections libres et démocratiques". Le 16 avril 1992 il est mis en minorité par son propre parti et est forcé de démissionner à la suite de la perte de la base aérienne de Bagram ainsi que de la ville de Charikar par les rebelles de la Jamiat-i Islam.

Prise de Kaboul et suites

Les différents groupes de moudjahidines entrent dans la capitale afghane en avril 1992. Le régime s'effondre sous la pression des rebelles, mais les réserves de munitions et d'armes considérables que Nadjibullah avait conservées servent durant la guerre civile entre Moudjahiddin et Talibans, pendant l'hiver 1992 Kaboul privée de l'aide soviétique, se retrouva sans carburant ni nourriture.

Nadjibullah fuit Kaboul le 17 avril mais est stoppé par les troupes du général Dostom qui contrôlent l'aéroport international de Kaboul. Il trouvera par la suite refuge dans un bâtiment des Nations unies jusqu'en 1995 avant d'être capturé et exécuté plus tard par les Talibans.

Les forces insurgées progressent dans Kaboul sans rencontrer de véritable résistance et capturent des points-clés de la capitale tels que le Palais présidentiel, le bureau du Premier ministre, l'aéroport international de Kaboul, le ministère de la Défense et de nombreux autres bureaux importants du gouvernement. Toutefois, les forces loyalistes continuent de se battre et parviennent à repousser les insurgés s'étant emparés des bâtiments du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice par des bombardements depuis la tour de télévision.

Le 30 avril 1992, alors que les combats débutent entre les factions rivales de moudjahidines (Jamiat-e Islami et Hezbi Islami) pour le contrôle de la capitale, la République démocratique d'Afghanistan est officiellement dissoute et l'État islamique d'Afghanistan est proclamé par l'Alliance du Nord (dirigée par Massoud), alors que la situation politique est loin d'être stabilisée. En 1996, les Talibans prendront le pouvoir sur l'Alliance du Nord et proclameront l'Émirat islamique d'Afghanistan, qui provoquera une intervention de l'OTAN cinq ans plus tard dans le cadre de la guerre contre le terrorisme lancée par le gouvernement américain de Georges W. Bush en réponse aux attentats du 11 septembre 2001.

Annexes

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Civil war in Afghanistan (1989–1992) » (voir la liste des auteurs)

- (en) Revolution and counter-revolution in Afghanistan, Green Left, 12 décembre 2001

- En janvier 1989, John Glassman, le chargé d'affaires américain à Kaboul, annonce au moment de l'évacuation de son ambassade : « Je rouvrirai la boutique en septembre ».

- De son côté, Marin Strmecki du Centre de sociologie de l'innovation explique : « Il y aura une guerre et une victoire rapide des rebelles dans les régions du Sud et de l'Est (...) Puis le siège et la prise de la capitale. Enfin, la conquête du Nord. Le régime devrait ainsi s'effondrer, six mois après le départ du dernier soldat soviétique ».

- (en) Marshall, Phased Withdrawal, Conflict Resolution and State Reconstruction, Conflict research Studies Centre; (ISBN 1-905058-74-8)

- (en) Marshall, Phased Withdrawal, Conflict Resolution and State Reconstruction, Conflict research Studies Centre; p.3 (ISBN 1-905058-74-8)

- (en) Mohammad Youssaf et Mark Adkin, "Afghanistan - The bear trap - Defeat of a superpower"

- (en) Marshall, Phased Withdrawal, Conflict Resolution and State Reconstruction, Conflict research Studies Centre; p.7 (ISBN 1-905058-74-8)

- (en) Roy Gutman, How We Missed the Story: Osama Bin Laden, the Taliban and the Hijacking of Afghanistan (édition du 15 janvier 2008). United States Institute of Peace Press. p. 304. (ISBN 1601270240)

- (en) Robert Kaplan, Soldiers of God: With Islamic Warriors in Afghanistan And Pakistan], Vintage Departures, 2001, p.166. (ISBN 1-4000-3025-0).

- (en) The Demise of the Soviet Union, 1991, Bibliothèque du Congrès, 1997

- (en) Gulbuddin Hekmatyar, the Messiah of Darkness, Huffington Post, 5 avril 2010

- (en) Marshall, Phased Withdrawal, Conflict Resolution and State Reconstruction, Conflict research Studies Centre; p.8 (ISBN 1-905058-74-8)

Liens externes

Catégories :- Histoire contemporaine

- Guerre du XXe siècle

- Histoire de l'Afghanistan

- Conflit et bataille en montagne

- Guerre civile

Wikimedia Foundation. 2010.