- Alcaloïde pyrrolizidinique

-

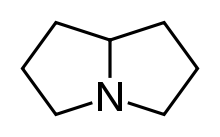

Les alcaloïdes pyrrolizidiniques forment une classe d'alcaloïdes et de métabolites secondaires, caractérisés par une structure pyrrolizidine formée de deux cycles pyrroles.

Il n'a été trouvé aucune application thérapeutique à ces alcaloïdes et c'est plutôt leur toxicité qui doit retenir l'attention[1].

Sommaire

Répartition

Plus de 200 alcaloïdes pyrrolizidiniques ont été identifiés dans treize familles de plantes[2].

On les rencontre principalement chez toutes les plantes de la famille des Boraginacées, chez les Astéracées et plus accessoirement les Fabacées, dans les genres Crotalaria, Chromolaena et Lotononis, chez les Apocynaceae, les Euphorbiaceae, les Orchidaceae, les Poaceae, etc.

Plantes à alcaloïdes pyrrolizidiniques Famille Nom commun Nom scientifique alcaloïdes pyrrolizidiniques BORAGINACEAE Bourrache Borago officinalis L. lycopsamine, amabiline, supinine Consoude Symphytum officinale L. lycopsamine, intermédine, symphytine ASTERACEAE Tussilage Tussilago farfara L. senkirkine, sénécionine Eupatoire Eupatorium cannabinum L. échinatine, lycopsamine, intermédine, rindérine Séneçon de Jacob Senecio jacobaea L. esters de la rétronécine : jacobine, éruciflorine, sénéciphylline, sénécionine Séneçon commun Senecio vulgaris L. sénéciphylline, sénécionine, rétrorsine, spatioidine, usaramine, intégerrimine Structure

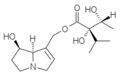

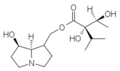

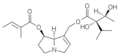

La plupart des alcaloïdes pyrrolizidiniques sont des esters formés entre des amino-alcools et un ou deux acides aliphatiques carboxyliques[1].

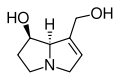

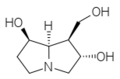

Les amino-alcools concernés dérivent de la pyrrolizidine et sont appelés des nécines. La dénomination d'un certain nombre d'entre-eux se fait à partir du radical nécine : rétro.nécine, platy.nécine, rosmari.nécine etc. Le cycle est toujours substitué par un groupe hydroxyméthyle (–CH2OH) en C-1 et avec parfois une fonction alcool secondaire (–OH) en C-7 (rétronécine, héliotridine, platynécine) ou en C-2 (rosmarinécine) ou en C-6 (crotanécine). La liaison 1-2 peut être double.

-

pyrrolizidine

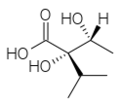

Les acides qui estérifient les nécines sont appelés acides néciques. Ce sont des acides aliphatiques en C5 (acide angélique, acide tiglique), C7 (acide lasiocarpique, (+)-trachélanthique, (-)-viridiflorique, etc.), C8 (acide monocrotalique) ou C10 (acide sénécique, jacobinécique, rétronécique)

-

acide angélique

-

acide tiglique

Les composés sont des mono- et diesters :

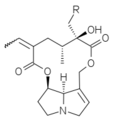

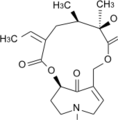

ou des diesters macrocycliques (les pyrrolizidines 7,9-diols sont estérifiés par un acide dicarboxylique)

La voie de synthèse de ces alcaloïdes part de la L-ornithine chez les plantes et la L-arginine, chez les animaux.

Toxicité

La plupart des alcaloïdes pyrrolizidiniques[3],[4] sont mutagènes et inducteurs de tumeurs hépatiques.

Il a été montré chez le rat[1] que des alcaloïdes pyrrolizidiniques comme les rétrorsine, senkirkine, monocrotaline, lasiocarpine et symphytine et plusieurs plantes (Tussilago farfara L., Symphytum officinale L., Petasites japonicus Maxim. etc.) pouvaient provoquer des tumeurs hépatiques lorsqu'ils sont administrés régulièrement par voie orale. Il a aussi été prouvé expérimentalement que plusieurs alcaloïdes du groupe étaient mutagènes et tératogènes.

Les diesters macrocycliques (sénécionine, rétrorsine, sénéciphylline, ridelline) sont les plus toxiques. Puis viennent les diesters, qui sont plus toxiques que les monoesters.

Chez l'homme

La consommation régulière d'herbes médicinales[5] contenant ces composés peut être responsable de graves intoxications hépatiques. L'intoxication chronique se traduit par une perte d'appétit, des douleurs, une distension abdominale, une augmentation du volume du foie (hépatomégalie).

Toutes les parties de la consoude (Symphytum officinale) contiennent des alcaloïdes pyrrolizidiniques comme l'intermédine, la lycopsamine, la 7-acétyl-intermédine. En raison de leur toxicité, l'usage interne de Symphytum officinale est interdit dans de nombreux pays.

En Guadeloupe, une plante commune, la sonnette (Crotalaria retusa L.) sert à confectionner un "thé de sonnette" remède populaire contre beaucoup d'indispositions. D'après Fournet[6] "De nombreux cas d'intoxications graves ont été constatés, surtout chez les enfants".

Les autres "plantes médicinales" contenant ces composés hépatotoxiques sont : le tussilage, la bourrache, héliotropes, cynoglosses et séneçons etc.

Des alcaloïdes pyrrolizidiniques ont été identifiés dans les herbes médicinales de Chine[7], d'Amérique du Sud et du Sri-Lanka[2].

Chez l'animal

En général, le bétail évite les plantes à alcaloïdes pyrrolizidiniques. Mais des fourrages et des ensilages contaminés peuvent conduire à une intoxication chronique. Les animaux les plus sensibles sont les porcs, suivis par les chevaux et les bovins et les chèvres. Le lait de vache ou de chèvre peut être contaminé par ces composés hépatotoxiques.

De grands épisodes d'empoisonnement ont été décrits en Afghanistan, en Inde et dans l'ancienne URSS du fait de la contamination des récoltes de blé par des Boraginacées[2] (Heliotropium lasiocarpum, H. popovii, H. europaeum).

Plantes contenant des alcaloïdes pyrrolizidiniques

Ces alcaloïdes ont été trouvés dans 350 espèces de plantes. En voici un échantillon :

- Ageratum conyzoides

- Ageratum houstonianum [8]

- Arnebia euchroma

- Borago officinalis, bourrache

- Cacalia hastata

- Cacalia hupehensis

- Chromolaena odorata

- Cordia myxa

- Crassocephalum crepidioides

- Crotalaria albida

- Crotalaria assamica

- Crotalaria mucronata

- Crotalaria sesseliflora

- Crotalaria tetragona

- Cynoglossum amabile

- Cynoglossum lanceolatum

- Cynoglossum officinale

- Cynoglossum zeylanicum

- Echium plantagineum[9]

- Emilia sonchifolia

- Eupatorium cannabinum

- Eupatorium chinense

- Eupatorium fortunei

- Eupatorium japonicum

- Farfugium japonicum

- Gynura bicolor

- Gynura divaricata

- Gynura segetum

- Heliotropium amplexicaule[9]

- Heliotropium europaeum[9]

- Heliotropium indicum

- Lappula intermedia

- Ligularia cymbulifera

- Ligularia dentata

- Ligularia duiformis

- Ligularia heterophylla

- Ligularia hodgsonii

- Ligularia intermedia

- Ligularia lapathifolia

- Ligularia lidjiangensis

- Ligularia platyglossa

- Ligularia tongolensis

- Ligularia tsanchanensis

- Ligularia vellerea

- Liparis nervosa

- Lithospermum erythrorizon

- Petasites japonicus

- Senecio argunensis

- Senecio brasiliensis[10]

- Senecio chrysanthemoides

- Senecio integrifolius var. fauriri

- Senecio jacobaea[9]

- Senecio lautus[9]

- Senecio linearifolius[9]

- Senecio madagascariensis[9]

- Senecio nemorensis

- Senecio quadridentatus[9]

- Senecio scandens

- Senecio vulgaris, séneçon commun

- Syneilesis aconitifolia

- Symphytum officinale [11], consoude

- Tussilago farfara, tussilage

Articles connexes

Références

- Bruneton, J., Pharmacognosie - Phytochimie, plantes médicinales, 4e éd., revue et augmentée, Paris, Tec & Doc - Éditions médicales internationales, 2009, 1288 p. (ISBN 978-2-7430-1188-8)

- (en) Arungundrum S. Prakash, Tamara N. Pereira, Paul E.B. Reilly, Alan A. Seawright, « Pyrrolizidine alkaloids in human diet », dans Mutation Research, vol. 443, 1999

- (en) Hideki Mori, Shigeyuki Sugie, Naoki Yoshimi, Yoshihisa Asada, Tsutomu Furuya, and Gary M. Williams, « Genotoxicity of a Variety of Pyrrolizidine Alkaloids in the Hepatocyte Primary Culture-DNA Repair Test Using Rat, Mouse, and Hamster Hepatocytes », dans Cancer Research, vol. 45, 1985, p. 3125-3129

- Inchem

- (en) COULOMBE Roger A., « Pyrrolizidine alkaloids in foods », dans Advances in food and nutrition research, vol. 45, 2003

- Jacques Fournet, Flore illustrée des phanérogames de Guadeloupe et de Martinique, Gondwana editions, Cirad, 2002 (ISBN 2-87614-489-1 (Cirad, Tome 1). - 2-87614-492-1 (Cirad, Tome 2).)

- Fu, P.P., Yang, Y.C., Xia, Q., Chou, M.C., Cui, Y.Y., Lin G., "Pyrrolizidine alkaloids-tumorigenic components in Chinese herbal medicines and dietary supplements", Journal of Food and Drug Analysis, Vol. 10, No. 4, 2002, pp. 198-211[1]

- Wiedenfeld H, Andrade-Cetto A., "Pyrrolizidine alkaloids from Ageratum houstonianum Mill.", Phytochemistry, 2001 Aug, pp1269-71[2]

- The MERCK Vetinary Manual, Table 5. [3]

- Rizk A. M. (1990), Naturally Occurring Pyrrolizidine Alkaloids. CRC Press, Boca Raton, FL, USA

- Yeong M.L., et al.(1990), “Hepatic veno-occlusive disease associated with comfrey ingestion.” Journal of Gastroenterology and Hepatology, 5(2): p. 211-4.

Liens externes

-

Wikimedia Foundation. 2010.