- Épaule

-

Épaule

{{{Caption}}}

{{{Caption2}}}Latin articulatio humeri Gray’s Anatomy subject #81 313 modifier

La région morphologique de l'épaule (nom féminin) permet la jonction du tronc avec le membre supérieur au niveau du bras. Elle comporte plusieurs articulations qui concourent à en faire l'articulation la plus mobile du corps humain. Elle permet d'orienter le membre supérieur dans l'espace, permettant en particulier à son extrémité effectrice, la main, d'assurer ses rôles de préhension et de communication avec l'environnement situé à sa portée.

Sommaire

Biomécanique et anatomie fonctionnelle de l'épaule

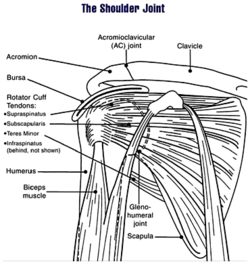

- L'épaule est un complexe d'articulations et de muscles, moyens d'union actifs qui solidarisent le membre supérieur au tronc. C'est l'articulation la plus mobile du corps[1] mais elle peut devenir facilement instable du fait de l'articulation entre une surface plane et une surface sphérique.

- De vastes arcs de mobilité dans les trois plans de l'espace permettent à l'épaule d'assurer une multitude de fonctions telles que :

- atteindre,

- soulever,

- porter,

- pousser,

- propulser, et

- positionner la main.

- Une intime synergie parmi les muscles moyens d'union actifs assure la nécessaire précision fonctionnelle.

Anatomie descriptive

Le complexe articulaire de l'épaule met en relation quatre os :

-

- le manubrium sternal (ainsi que le premier cartilage costal),

- la clavicule,

- l'omoplate (scapula),

- la tête humérale.

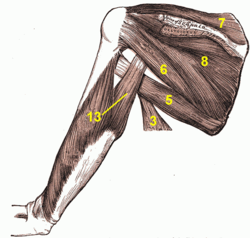

13. correspond à la longue portion du triceps

13. correspond à la longue portion du triceps

3. correspond au muscle grand dorsal

5. correspond au muscle grand rond

6. correspond au muscle petit rond

7. correspond au muscle supra-épineux

8. correspond au muscle infra-épineuxLe complexe articulaire de l'épaule met en relation douze muscles principaux :

Séparation par le sillon delto-pectoral

Les muscles de la coiffe des rotateurs :

-

- Le muscle subscapulaire (ou sub-scapularis)

- Le muscle supra-épineux (ou supra-spinatus) N°7

- Le muscle infra-épineux (ou infra-spinatus) N°8

- Le muscle petit rond (ou teres minor) N°6

- Le muscle grand rond (ou teres major) N°5 remarque : le grand rond n'est pas considéré comme faisant partie des muscles de la coiffe des rotateurs.

- Le muscle rhomboïde

- Le muscle grand dorsal N°3

Physiologie

L'épaule comporte trois articulations et deux plans de glissement (aussi appelées fausses articulations).

Articulation sterno-costo-claviculaire

Également appelée articulation « articulation cléido-thoracique », la sterno-costo-claviculaire est une articulation de type en selle(toroïde)et permet donc deux axes de rotation : Frontal et Sagittal.Cette articulation représente le seul point fixe entre le thorax et le membre supérieur. Entre les deux surfaces articulaires on retrouve un fibro-cartilage intermédiaire de type discal ou méniscal(fibro cartilage). A l'intérieur de la capsule articulaire on distingue deux compartiments:

- Entre la surface articulaire de la clavicule et le fibro-cartilage: le siège du mouvement.

- Entre le fibro-cartilage et la surface articulaire du sternum : l'amortisseur.

En plus de la capsule articulaire on retrouve sur l'articulation Cleïdo-thoracique deux ligaments à distance :

- Le ligament inter-claviculaire. Il relie les extrémités médiales des deux clavicules.

- Les ligaments costo-Claviculaires antérieur et postérieur. Ils s'insèrent sur le bord inférieur de la clavicule et sur le bord supérieur de la première côte.

Sa physiologie est complexe car elle dépend des mouvements de l'articulation suivante.

Articulation acromio-claviculaire

Également appelée « articulation cléido-scapulaire », l'acromio-claviculaire est une arthrodie. Elle ne possède donc aucun axe de rotation bien qu'un faible degré de mouvement existe. C'est une articulation vraie, elle possède donc une capsule articulaire, une synoviale et deux surfaces articulaires : celle de l'acromion et celle de l'extrémité latérale de la clavicule. Entre les deux surfaces articulaires on retrouve un fibro-cartilage de type méniscal.

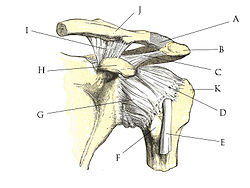

Cette articulation est stabilisée par quatre ligaments, de dehors en dedans :

- Le ligament acromio-claviculaire qui relie les faces supérieures de l'acromion et de la clavicule ;

- Le ligament conoïde, tendu du processus coracoïde au tubercule conoïde de la clavicule ;

- Le ligament trapézoïde, tendu du processus coracoïde à la ligne trapézoïde de la clavicule ;

- Le ligament coraco-claviculaire médial, de moindre importance ;

Articulation omo-serrato-thoracique

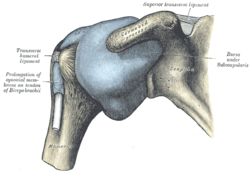

L'omoplate (scapula) s'articule sur le gril costal par l'intermédiaire d'un double plan de glissement, entre le sub-scapulaire et le grand dentelé d'une part, et le grand dentelé et la paroi thoracique d'autre part. C'est une articulation de type syssarcose ou syncarthrose (simple espace de glissement). La jonction scapulo-thoracique considérée comme une articulation est une notion récente (1907) due aux travaux du docteur François Miramond de Laroquette.

La grande mobilité de la scapula permet de déplacer et d'orienter sa cavité glénoïdale pour augmenter très fortement le rayon d'action du membre supérieur. Le rôle de la clavicule s'explique par l'anatomie du thorax : à la hauteur de l'omoplate, ce dernier a une section elliptique. De ce fait, quand l'omoplate se sagittalise (mouvement d'abduction de l'omoplate, correspondant à l'anté-projection du moignon de l'épaule), elle quitte le contact du gril costal, maintenue à distance du sternum par la clavicule, qui agit comme un point d'appui. La scapula est animée de mouvements d'abduction-adduction, élévation-abaissement et rotation médiale et latérale dite mouvement de sonnette. Cette terminologie est calquée sur les autres articulations mais s'avère inexacte ici car il n'y a jamais de déplacement dans un seul plan pour la scapula mais, compte tenu de la forme du thorax et de la présence de la clavicule, une combinaison de mouvement autour de la portion d'ellipse du tronc.

Bourse séreuse sous-acromio-deltoïdienne

Aussi appelé de manière abusive, '2e articulation scapulo-humérale', la bourse séreuse sous-acromio-deltoïdienne permet principalement au muscle supra-épineux et au tubercule majeur de glisser sous le muscle deltoïde et sous la voûte acromio-coracoïdienne lors de l'abduction du membre supérieur.

Articulation scapulo-humérale

C’est une articulation synoviale de type sphéroïde. Elle réunit l’extrémité supérieure de l’humérus à la scapula. C’est l’articulation la plus mobile de corps et est de ce fait soumise à de nombreux phénomènes de luxations, d’inflammations…

Surfaces articulaires :

1) Extrémité supérieure de l’humérus : forme 1/3 de sphère vers le haut, l’arrière et le dedans. Elle a un diamètre de 6 cm et il est supporté par un col qui a deux reliefs remarquables :

- En haut et en avant : Le tubercule majeur.

- En avant et en bas : le tubercule mineur.

Elle est recouverte de cartilage hyalin . La surface humérale se glisse dans la cavité glénoïdale.

2) La cavité glénoïdale est trois fois moins étendue que la tête de l’humérus ; elle est de forme ovalaire avec un grand axe vertical et est orientée vers l’avant et le dehors.

Il y a donc une forte disproportion entre les deux surfaces articulaires.

Moyens de renforcements :

- Bourrelet glénoïdal : c’est un anneau fibrocartilagineux qui repose sur le bord de la cavité glénoïdale. Il permet ainsi d’en augmenter la surface et la profondeur. Son sommet est libre, sa face périphérique répond à la capsule ; sa face interne répond à la face articulaire de l’humérus.

Elle est également renforcée par deux tendons :

- Le long biceps

- Le long triceps.

La capsule articulaire est un manchon fibreux très lâche. Son insertion ce fait sur le col de l’humérus et sur la cavité glénoïdale ; elle est renforcée par deux ligaments : un passif et un actif.

Le passif : c’est en fait une individualisation de la capsule articulaire (fragment supérieur) il est constitué de deux ligaments :

- Coracohuméral → deux faisceaux partant du processus coracoïde vers les tubercules majeur et mineur.

- Glénohuméral → trois faisceaux :

- Supérieur : dans la partie antérieure supérieure de la capsule vers le bas et le tubercule Mineur.

- Moyen : dans la partie antérieure supérieure de la capsule vers le côté, le bas et le tubercule mineur .

- Inférieur : dans la partie antérieure inférieure, vers le tubercule mineur ; c’est le plus puissant des trois ligaments.

Entre les ligaments glénohuméraux supérieur et moyen se trouve une zone de faiblesse → c’est le foramen ovale ; il est simplement recouvert par le tendon du muscle subscapulaire. Il y a un autre point de faiblesse entre les ligaments inférieur et moyen → c’est la zone de luxation antérieure de l’humérus.

L'actif : Ce sont les tendons des muscles voisins (périarticulaires)

- Muscle subscapulaire (qui recouvre le foramen ovale en avant).

- Tendon des muscles supra et infra épineux et du muscle petit ronds (ils terminent tous sur le tubercule majeur).

3) Moyens de glissements : Membrane synoviale → relie le cartilage de la tête de l’humérus au bourrelet glénoïdal. Elle forme au niveau des tendons une bourse. Elle délimite la cavité synoviale (et constitue ainsi une bourse séreuse).

4) Vascularisation : Par une branche de l’artère suprascapulaire et une collatérale de l’artère circonflexe. Innervation par le nerf suprascapulaire.

5) Mouvements : C’est une articulation sphéroïde, qui peut donc réaliser des mouvements dans les trois plan de l’espace :

On fixe l’angle inférieur de la scapula pour mesurer les angles des mouvements :

- Mouvement de flexion (50°)/ extension (25°) dans le plan sagittal

- Mouvements d’abduction (90°) / adduction (10°)

- Mouvements de rotation latérale (35°) ou médiale ( 95°)

La combinaison de ces trois mouvements donne un mouvement de circumduction (cône de révolution).

Physiologie générale et anatomie fonctionnelle du complexe articulaire de l'épaule

S'il est traditionnel de mesurer les amplitudes articulaires, cette pratique a très peu de sens quand on évalue l'épaule. En effet, le nombre exceptionnel d'articulations et de degrés de liberté impliqués dans les mouvements de l'épaule rendent cette mesure imprécise, et ne permettent de toute façon pas d'en tirer des conclusions utiles. C'est pourquoi l'évaluation de l'épaule est avant tout fonctionnelle. On affinera l'exploration par une étude qualitative de la mobilité spécifique des articulations (liberté de mouvement dans tous les axes répertoriés), ainsi que par la recherche de limitations extra-articulaires.

Une bonne compréhension de l'anatomie fonctionnelle de l’épaule sera donc essentielle au professionnel de la santé lors de l'évaluation et de l'élaboration du plan de traitement avec le patient affecté par un problème d'épaule douloureuse.

Au niveau de l'articulation scapulo-thoracique, les muscles grand dentelé, rhomboïde, sterno-cléido-mastoïdien et trapèze déterminent le positionnement de l’omoplate par rapport à la cage thoracique. La stabilisation et le positionnement adéquat de l’articulation scapulo-thoracique contribuent à l’ensemble des mouvements du membre supérieur mais deviennent essentiels aux mouvements de plus de 90 degrés de flexion ou d’abduction (par exemple, des mouvements amenant le bras au-dessus du plan horizontal en position debout).

Au niveau de l’articulation gléno-humérale, les muscles du plan anatomique profond (la coiffe des rotateurs et la longue portion du biceps) ont comme rôle principal de stabiliser la tête humérale dans la cavité glénoïde pendant que les puissants muscles des plans anatomiques plus superficiels génèrent la force et la vitesse nécessaire au mouvement visé. Ces muscles sont le deltoïde, le muscle grand pectoral, le grand dorsal et le grand rond.

Lors des mouvements de lancer, c’est la coordination du mouvement des articulations scapulo-thoracique et gléno-humérale qui, combiné à ceux du tronc, du coude et du poignet qui permet de générer une vitesse optimale.

Pathologies de l'épaule

Fractures et luxations de la ceinture scapulaire et de l'humérus

- Fractures de l'omoplate

- Fractures de la clavicule

- Fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus

- Luxations traumatiques de le ceinture scapulaire

Lésions traumatiques acromio-claviculaires et sterno-claviculaires

- L’entorse acromio-claviculaire (communément appelée « séparation de l’épaule »): Elle est habituellement le résultat d’un traumatisme direct à la région de l’épaule qui produit une ou plusieurs déchirures, à des degrés variables, des ligaments acromio-claviculaires et coraco-claviculaires. Un mécanisme classique d’entorse acromio-claviculaire est la force antéropostérieure résultant du contact entre l’épaule et un opposant circulant en direction opposée au hockey sur glace. Elle est typiquement associée à une douleur post-traumatique importante à la région antérosupérieure de l’épaule qui est augmentée par la palpation directe de l’articulation et par l’adduction horizontale du bras.

Lésions de la coiffe des rotateurs

La douleur à la région de l’épaule est la plainte à caractère musculosquelettique la plus fréquente en médecine après les maux de dos. À l’exclusion des fractures, les causes les plus fréquentes de douleurs à l’épaule et leurs caractéristiques principales sont décrites brièvement ci-après.

- Les douleurs référées d’origine cervicale : Une douleur à la région de l’épaule peut être le résultat d’un conflit affectant l’une ou l’autre des racines nerveuses au niveau de leur origine aux différents niveaux du rachis cervical et innervant le membre supérieur. La présence d’une douleur concomitante à la région cervicale, une irradiation de la douleur au niveau de l’avant-bras ou de la main, des déficiences sensitives ou motrices et une douleur bilatérale sont des éléments qui permettent d’évoquer la possibilité d’une douleur d’origine cervicale.

- Le syndrome d’accrochage de l’épaule.

- La capsulite rétractile (ou périarthrite scapulohumérale).

- La déchirure de la coiffe des rotateurs.

Instabilité de l'épaule

- L’instabilité de l’épaule inclut la luxation et la subluxation.

Traitements

Prothèses d'épaule

Les indications de la prothèse d'épaule incluent les pathologies traumatiques complexes de la tête humérale, l'arthrose gléno-humérale, l'arthrite inflammatoire, la nécrose avasculaire de la tête humérale.

Il y a différents types de prothèse :

- L'hémiarthroplastie consiste en un remplacement de la partie humérale sans toucher à la glénoïde.

- La prothèse totale consiste en le remplacement des 2 composantes, donc de la surface articulaire de la tête humérale et de la glénoïde (omoplate).

La prothèse inversée est une prothèse avec une composante sphérique fixée à la glénoïde et une composante en forme de cornet cimentée à la diaphyse de l'humérus.

Le resurfaçage huméral est une composante avec une quille qui est cimentée à la tête humérale sans fixation à la diaphyse humérale.

Notes et références

Annexes

Articles connexes

- Orthopédie

- Traitement chirurgical en orthopédie

Liens externes

- Luxation de l'épaule : prise en charge dans les stations de sports d'hiver, Le Généraliste n°2006, 15 février 2000

- Frémont, P. Desmeules, F. Shouldering the pain: practical tools for evaluating and treating a painful shoulder. Canadian Journal of CME, May 2003; 15(6): 110-20.

Wikimedia Foundation. 2010.