- Écopsychologie

-

Psychologie environnementale

La psychologie environnementale est l'étude des interrelations entre l'individu et son environnement physique et social, dans ses dimensions spatiales et temporelles.[1] Elle s'intéresse aussi bien aux effets des conditions environnementales sur les comportements et conduites de l’individu qu’à la manière dont il perçoit ou agit sur l'environnement.

Sommaire

Des origines à nos jours

La psychologie environnementale s'est pour partie formalisée dans les années 1970 (Ittelson, Proshansky, Rivlin, et Winkler, 1974[2]), et correspond à la prise de conscience, dans des domaines aussi divers que l'architecture, l’anthropologie, l’urbanisme ou la psychologie, de la nécessité de prendre en compte la dimension humaine dans l’aménagement de l’environnement.

La psychologie environnementale s'est créée à partir et autour d'une demande sociale de plus de respect de la nature et de la naturalité des processus.

Les spécialistes de l'environnement et les psychologues ont réalisé à la fois l'importance de l'environnement et la nécessité d’intégrer les aspects psychologiques dans l'aménagement et la protection de l'environnement.La psychologie environnementale repose sur une meilleure compréhension et prise en compte des relations et interrelations complexes qui se tissent entre l'individu et son environnement, qu'elles soient conscientes ou non. Ce principe relationnel, décliné en termes d'interaction ou de transaction, fournit le cadre d'analyse. En tant qu’acteur, l’individu perçoit, ressent, se représente et se projette dans « son » environnement, de manière positive ou négative selon les cas. Cet environnement, avec ses particularités réelles ou fantasmées, la manière dont il est investi et façonné par l’individu participe de l’identité de l’individu et d'un groupe, et donne signification à leur comportement.

L’environnement n’est pas ici considéré comme un simple décor environnant l'individu ou le groupe, ni même uniquement comme source de services écologiques, mais pour ses aménités et aussi pour les peurs inconscientes qu'il peut susciter (peur du loup, peur du noir, peur du sauvage et de l'incontrôlé..). Il n’est pas uniquement composé d’éléments matériels : l’individu y est continuellement présent que ce soit de manière effective ou virtuelle. Et pour les animistes et la plupart des cultures traditionnelles, c'est aussi un monde d'esprit et riches d'une symbolique complexe.

Les cadres environnementaux

La psychologie environnementale « considère la relation à l’espace et au vivant qui nous entoure comme un système d’interdépendances complexes dans lequel le rôle et la valeur de ceux-ci sont notamment déterminés par la perception et l’évaluation subjective dont un lieu, un animal, une plante, un paysage.. est l’objet » (Ittelson, 1978)[3]. C’est :

- une psychologie de notre relation à l'altérité (minérale et non-vivante avec l'eau, l'air, les roches) ou vivante (la faune et la flore, domestiquées ou non, la complexité des agrosystèmes et écosystèmes )

- une psychologie de notre relation au mystère du vivant (la mer où l'on ne peut vivre, l'environnement nocturne que nos sens appréhendent mal..)

- une psychologie de l'espace-temps, dans la mesure où elle analyse les perceptions, les attitudes et les comportements de l'individu en relation explicite avec le contexte physique et social dans lequel il évolue dans le temps.

On peut ainsi distinguer quatre niveaux de référence sociaux-spatiaux :

- le Micro-environnement, l’espace privatif (logement, poste de travail) concerne l’individu et la sphère familiale.

- le Méso-environnement, l’environnement de proximité partagé (espaces semi-publics, habitat collectif, quartier, lieu de travail, parcs, espaces verts) concerne les relations interindividuelles et les collectivités de proximité.

- le Macro-environnement, les environnements collectifs publics (villes, villages, campagne, paysage) concerne l’individu dans sa relation à la collectivité : communautés, habitants, agrégat d'individus.

- l’Environnement global, l'environnement dans sa totalité (l’environnement construit et l’environnement naturel, les ressources naturelles), concerne la population, société dans son ensemble.

Cette distinction permet de comprendre et d’analyser la relation individu-environnement en termes de rapport à l’environnement dans ses dimensions physiques et de préciser les rapports à autrui que chacun de ces différents niveaux impliquent. En effet, les problèmes mis en jeu ne diffèrent selon l’échelle spatiale et temporelle à laquelle on se place, et en conséquence aussi, les modalités d’intervention et les filtres que la psychée (culture, expérience personnelle..) place entre soi, le groupe et la réalité environnementale.

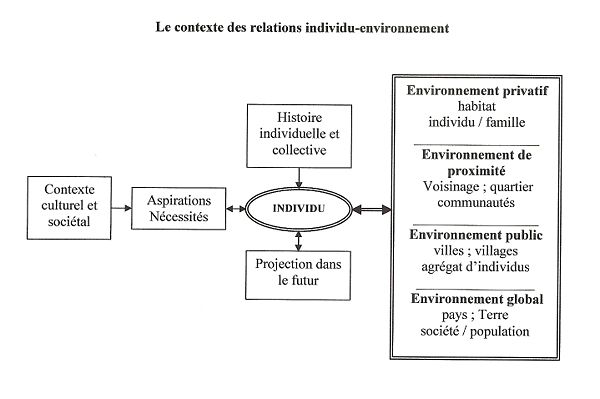

Le contexte des relations Individu-Environnement

L'individu et le groupe modifient sans cesse leur environnement, et l'environnement et ses modifications rétroagissent sur le comportement et l'état d'esprit de l'individu. L'environnement procure l'eau, l'air et la nourriture qui nous sont vitales, mais aussi du sens et de l'identité, en situant l'individu socialement, économiquement et culturellement, il véhicule des significations. Nous façonnons, et de plus en plus, et de plus en plus vite, l'espace construit et notre environnement, et « cet espace construit nous signifie en retour qui nous sommes et ce que nous devons faire » (Getzel, 1975)[4]. Le contexte environnemental, objet de perceptions, d'attitudes, et de comportements déployés en son sein, nécessite la prise en compte de la dimension temporelle (Moser & Uzzell, 2002)[5]. La relation à un espace donné est, au-delà du présent, tributaire de son passé et du futur. Les lieux ont un passé qui contribue à son interprétation actuelle, et un futur qui est susceptible de nous guider dans nos actions à travers nos représentations anticipatoires. Les systèmes d'interactions/transactions entre l’individu et l'environnement intègrent aussi bien son expérience que ses projets, ses représentations et ses actions, et s'inscrivent donc dans la temporalité. La capacité de l’individu à se projeter dans le futur prend toute son importance au regard des analyses des conditions d'adoption de comportements écologiques. Les références au temps sont présentes de manière récurrente en psychologie environnementale. Des auteurs comme Altmann et Rogoff (1987)[6], Proshansky (1987)[7], et Werner et al., (1992)[8] y font expressément référence. Se référant aux dimensions sociales et culturelles la psychologie environnementale considère que l’individu, dans sa relation avec les différents espaces est conditionné par le contexte culturel et social dans lequel il évolue, son histoire et ses aspirations vis-à-vis de cette espace. En d’autres termes, la relation de l’individu avec l’environnement ne peut se comprendre que si l’on tient compte à la fois des contextes culturels et sociaux dans lesquels cette relation s’actualise, l’histoire aussi bien collective qu’individuelle qui conditionne les perceptions et comportements ainsi que les besoins et aspirations particulières. Cette interaction sera également tributaire de la projection de l’individu dans le futur, toujours en relation avec l’environnement avec lequel l’individu est en interaction.

Ainsi quel que soit le niveau environnemental avec lequel le sujet interagit, l’ensemble de ces facteurs détermine la manière dont l’individu va percevoir et agir dans cet environnement.

De l’analyse à l’intervention

Un objectif de la psychologie environnementale est d'identifier les processus qui régulent et médiatisent la relation de l’individu à l’environnement, en mettant en évidence les perceptions, attitudes, évaluations et représentations environnementales d’une part, et d’autre part, les comportements et conduites environnementales qui les accompagnent. De ce fait, elle s'intéresse aussi bien aux effets des conditions environnementales sur les comportements et conduites humaines qu’à la manière dont l'individu perçoit ou agit sur l'environnement. Bien que les analyses puissent prendre comme point de départ aussi bien l'individu que certains aspects physiques (bruit, pollution, aménagement) ou sociaux (densité, hétérogénéité de population) de l'environnement, elles débouchent souvent, au-delà de la mise évidence des incidences particulières de ces aspects, sur une explication interrelationnelle et systémique, dans la mesure où les facteurs physiques et sociaux sont inextricablement liés dans leurs effets sur la perception et le comportement de l'individu (Altman et Rogoff, 1987)[9]. L'environnement est vécu à travers l'action; il a une valeur symbolique, esthétique et multimodale (tous les sens sont concernés simultanément). Les transactions continues de l'homme avec son environnement mettent en évidence le caractère actif de la personne, qui transforme son cadre de vie et entretient avec lui une relation dynamique.

Aux différents niveaux d'analyse, les espaces privés, les territoires partagés, la sphère publique et la relation à l’environnement global, l’intervention s’opère de manière complémentaire sur l’environnement physique, en contribuant à l’aménagement du cadre environnemental bâti ou naturel, et sur l’environnement social au moyen de l’ingénierie socio-environnementale (Moser et Weiss, 2003)[10]. Elle consiste essentiellement à :

- mettre l’accent sur la dimension humaine dans les projets et réalisations concernant l’environnement, et

- chercher à mieux comprendre les comportements et attitudes des personnes vis-à-vis de l’environnement.

Elle permet ainsi de proposer des plans d’action et des aménagements adéquats. Souvent, les espaces construits ne sont pas utilisés pour les fins initiales prévues lors de leur planification. Devant la nécessité d’une évaluation par les usagers pour les rendre plus efficaces, certains architectes et spécialistes de l'aménagement font appel à la psychologie environnementale qui met alors en œuvre les méthodes de la POE (Post-Occupancy Evaluation).

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Fischer, G. N. Psychologie sociale de l'environnement, Privat, Toulouse, 1992

- Lévy-Leboyer, C. Psychologie et environnement, PUF, Paris, 1980

- Moles, A., & Rohmer, E. Psychologie de l'espace, Casterman, Paris, 1977

- Moser, G. & Weiss, K. (2003). Espaces de vie: Aspects de la relation homme-environnement. Paris : A. Colin, Collection « Regards ».

- Rapoport, A. Culture, architecture et design Paris, InFolio, 2003

- L'habitat et la culture, article d'Amos Rapoport, L'Ecologiste n°20, sept-oct-nov. 2006, p. 28-30

- Weiss, K., & Marchand, D. Psychologie sociale de l'environnement, Presses Universitaires de Rennes, 2006.

Notes

- ↑ Moser, G., & Weiss, K. Espaces de vie: aspects de la relation homme-environnement, Armand Colin, Paris, 2003

- ↑ Ittelson, W.H., Proshansky, H.M., Rivlin, L.G. et Winkel, G.H. (1974). An introduction to environmental psychology. New York: Holt, Rinehart and Winston.

- ↑ Ittelson, W.H. (1978). Environmental perception and urban experience. Environ. Behav. 10, pp. 193–214.

- ↑ Getzels, J.W. (1975). Images of the Classroom and Visions of the Learner. in: T.G. David and B.D. Wright (Eds.) Learning Environments, Chicago: University of Chicago Press.

- ↑ Moser, G. & Uzzell, D. (2002). Environmental psychology. in: Millon, T., & Lerner, M.J. (Eds.), Comprehensive Handbook of Psychology, Volume 5: Personality and Social Psychology, New York: John Wiley & Sons.

- ↑ Altman, I. & Rogoff, B. (1987). World-views in psychology: trait, interactional, organismic and transactional perspectives, in: D. Stokols and I. Altman (Eds.) Handbook of Environmental Psychology. New York: Wiley, Vol. 1 pp. 7-40.

- ↑ Proshansky H.M. (1987). The field of environmental psychology: securing the future. In D. Stokols and I. Altman (Eds.) Handbook of Environmental Psychology. New-York: Wiley, Vol.2, pp. 1467-1488.

- ↑ Werner, C.M., Altman, I. & Brown B.B. (1992). A transactional approach to interpersonal relations: physical environment, social context and temporal qualities. Journal of Social and Personal Relationships, 9, 297-323.

- ↑ Altman, I. & Rogoff, B. (1987). World-views in psychology: trait, interactional, organismic and transactional perspectives, in: D. Stokols and I. Altman (Eds.) Handbook of Environmental Psychology. New York: Wiley, Vol. 1 pp. 7-40.

- ↑ Moser, G. & Weiss, K. (2003). Espaces de vie: Aspects de la relation homme-environnement. Paris : A. Colin, Collection « Regards », 402p.

- Portail de la psychologie

Catégorie : Branche de la psychologie

Wikimedia Foundation. 2010.