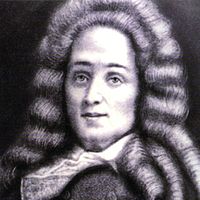

- Hector de Callières

-

Louis-Hector de Callière  Gouverneur et lieutenant-général en Canada, Acadie, Île de Terre-Neuve et autres pays de la France septentrionale

Gouverneur et lieutenant-général en Canada, Acadie, Île de Terre-Neuve et autres pays de la France septentrionaleMandats Gouverneur général de la Nouvelle-France 1698 – 1703 Monarque Louis XIV Prédécesseur Louis de Buade, Comte de Frontenac Biographie Date de naissance 12 novembre 1648 Lieu de naissance Thorigny, France Date de décès 26 mai 1703 Lieu de décès Québec, Canada Religion Catholicisme Résidence Château Saint-Louis, Québec Gouverneurs généraux de la Nouvelle-France modifier

Louis-Hector de Callières[1], né à Thorigny le 12 novembre 1648 et mort à Québec le 26 mai 1703, est un gouverneur de Nouvelle-France de 1698 à 1703.

Sommaire

Biographie

Il vient au monde en Normandie, au château des Goyon de Matignon à Thorigny, aux environs de Saint-Lô, au sein d'une famille cultivée et unie. Son père, Jacques de Callières, est maréchal de camp et gouverneur de Cherbourg, une ville située sur la côte normande. Sa mère, Madeleine Pothier, est la fille du seigneur de Courcy, se trouvant près de Coutances[2].

La noblesse de la famille Callières de Normandie est contestée par certains généalogistes qui n'en trouvent pas trace dans les registres[2]. Pourtant, elle décrite comme issue des Callières originaires de l'Angoumois, où sont reconnus en 1490 les titres de noblesse de Jehan de Callières. Celui ci devient par son mariage en 1492 avec Perrette Du Fort, seigneur de Clérac, domaine du Saintonge où s'établit la famille[3] et qui échoit plus tard au frère aîné de Jacques, Alain[2].

Au moment de la naissance de Callières, Montréal est un petit établissement missionnaire alors confiné presque exclusivement à la pointe[4] où Paul Chomedey de Maisonneuve a construit en 1642, à l'aide d'une cinquantaine de personnes, le Fort Ville-Marie, c'est-à-dire le premier établissement montréalais. C'est d'ailleurs sur cette pointe que le sieur de Callières fit construire sa demeure en 1688 lorsqu'il était gouverneur de Montréal.

Il grandit dans un environnement cultivée, son père écrivant plusieurs ouvrages et participant à la fondation de l'Académie de Caen. Son frère aîné, François, deviendra académicien et secrétaire général du Roi[2].

Entré dans l’armée vers 1664, le chevalier de Callières est d’abord capitaine des vaisseaux du roi et participe aux dernières campagnes de Colbert. Ses affectations durant les 20 années au sein des armées du Roi sont méconnus. Il a été selon ses écrits inspecteur des troupes et a commandé plusieurs places et aurait été capitaine du régiment de Piémont, voir à sa tête quand il est nommé gouverneur de Montréal le 10 avril 1684 en remplacement de François-Marie Perrot[2].

Parti de La Rochelle, il arrive à Québec après un mois de traversée et gagne Montréal à l'automne en remontant en barque le Saint-Laurent. Il trouve une ville d'un millier d'habitants, sale, ou la contrebande sévit, et menacée par les attaques des Iroquois[2].

Le gouverneur de la Nouvelle-France Brisay de Denonville lui adjoint les rives nord et sud du Saint-Laurent, jusqu’au lac Saint-Pierre et sollicite la nomination de Callière comme son second, ce que le ministre de la Marine accepte en 1687[3].

La même année, il mène l'arrière garde formée de volontaires, voyageurs et d'Amérindiens lors d'une attaque dirigée par Denonville vers le fort Frontenac où sont capturés 50 Tsonnontouans. Alerté par ses éclaireurs, il informe Denonville de la présence à quelques lieues au sud du lac Ontario de 600 Iroquois auxquels ils livrent bataille et qui se retirent rapidement. Les vainqueurs, conservant ainsi le contrôle du commerce des fourrures par la France sur ce territoire, incendient champs et villages lors de leur repli[2].

Face aux menaces des Cinq-Nations, attisées par cette attaque, et des Anglais, Callières qui écrit dès octobre 1685 que « pour pourvoir à la sûreté de tout le pays, il faut commencer par établir celle de cette île qui garde les avenues du fleuve Saint-Laurent », protège Montréal par une palissade rectangulaire de 2,8 km en pieux de cèdre de 5 m de long par 35 cm de diamètre. Elle est dotée de cinq portes et défendue par huit fronts et des guérites. Dans chaque seigneurie, des redoutes de pieux de 13 à 14 pieds offrent un refuge à la population. 28 forts sont construits ou renforcés selon Gédéon de Catalogne[2].

New York, détenu par les Anglais, qui arment les Iroquois, est pour Callière en enjeu stratégique. Après avoir proposé de racheter la ville quand France et Angleterre sont en paix, il va à Versailles en 1688 pour soumettre au roi le projet de conquête de la ville et réclame deux frégates et 2 000 hommes[2]. Louis XIV accepte après quelques modifications du plan et lui promet le poste de gouverneur de la place gagnée. Mais l'opération doit finalement être abandonnée du fait du retard des frégates au large de la colonie britannique[3]

En 1690, il mena un convoi de 6 000 hommes au secours de Québec assiégé par les Anglais et les Iroquois.

Il poursuit l'amélioration de la défense de la région. En 1791, il complète les fortifications par le creusement d'un fossé à leurs pieds. Il contre une attaque anglaise contre Montréal en campant à La Prairie avec 800 hommes. En 1793, il planifie l'attaque de villages iroquois près d'Albany, et il fortifie le moulin du coteau Saint-Louis, et envisage la mise en œuvre d'un système d'écluses permettant d'inonder les terres en cas d'invasions iroquoises[2].

En 1694, un an après sa création, il reçoit la croix de chevalier de l'Ordre militaire Saint-Louis dont il est le premier membre de Nouvelle-France, grâce probablement aux louages du gouverneur général Frontenac, décoré en 1697, et à l'influence de son frère auprès du Roi[2].

Avec Frontenac et Champigny, il conteste la décision prise à Versailles en 1696 d'abandonner la traite des fourrures dans l'Ouest. À la fin juillet, afin d'éviter une alliance entre Iroquois et Outaouais, il mène avec Frontenac, gouverneur de la Nouvelle-France, et Ramezay, gouverneur des Trois-Rivières, une troupe de 2000 soldats de la marine, miliciens et Indiens, qui débarque sur la rive méridionale du lac Ontario et ravage les territoires des Onontagués et des Onneiouts[3]. Fort de cette victoire, et tandis que les Iroquois sont affaiblis par les années de guerre et les maladies, Callière mène plusieurs négociations de paix à partir de 1696[2].

Suite à la mort du gouverneur Frontenac le 28 novembre 1698, Louis-Hector de Callières devient gouverneur de la Nouvelle-France alors qu'il est gouverneur de Montréal ; il est jusqu'au 14 septembre 1699, gouverneur à titre provisoire. Il est ensuite titularisé, après une lutte d'influence contre Philippe de Rigaud de Vaudreuil auprès du ministre Pontchartrain.

Conscient que seule la paix peut sauver la position française en Amérique, il s'attèle à négocier durablement avec les Nations indiennes, tout en posant ses conditions : la libération de tous les prisonniers français et alliés, et la signature de toutes les peuples indiens[2]. Après un premier traité réunissant treize signatures, dont les cinq nations iroquoises, Callière organise du 23 juillet au 8 août 1701 une conférence qui réunit 1300 Amérindiens. Les délégations aboutissent à la signature de la Grande paix de Montréal le 4 août 1701, qui met fin à près d'un siècle d'hostilité entre les Iroquois, les Français et leurs alliés en la Nouvelle-France, et acte la neutralité des Iroquois dans les conflits franco-anglais[3].

Durant ces années, il doit également faire respecter la fin du commerce des peaux de castors décrété par le Roi et gérer l'implantation de nouveaux établissements à Détroit et en Louisiane. Durant la guerre de Succession espagnole, à partir de 1702, il organise la stratégie française alliant paix de la colonie de New York avec les Iroquois et attaques de la Nouvelle-Angleterre par les Abénaquis[3].

Il est atteint durant la messe du jour de l’Ascension de 1703 en la cathédrale de Québec, d'une hémorragie subite[3]. D'autres sources le disent mort de ses gouttes, ou de la petite vérole. Il meurt le 26 mai, laissant 1200 livres aux Récollets pour la construction de leur couvent, dans la chapelle duquel il est inhumé à sa demande. Son secrétaire, son maitre d'hôtel et son valet de chambre se partagent la vaisselle d'argent, le reste de ses bien allant à son frère, François[2].

Son nom demeure attaché au site originel de Montréal, appelé Pointe-à-Callière et qui a donnée son nom au musée d'archéologie qui s'érige. Le long de l'ancien emplacement de son château, disparu dans les années 1760, courre la rue Callière.

Notes et références

- Il l’orthographiait Callière

- Francine Lelièvre, Louis-Hector de Callières : homme de guerre, homme de paix, Musée d'archéologie de Pointe-à-Callière, Cap-Rouge, Presses Inter Universitaires, Montréal, 2001

- Yves F. Zoltvany, « Callière, Louis-Hector de », Dictionnaire biographique du Canada en ligne, University of Toronto/Université Laval, 2000

- que l'on appellera plus tard "Pointe-à-Callière" en son honneur

Bibliographie

Francine Lelièvre, Louis-Hector de Callière : Homme de guerre, homme de paix, Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, 2001, 63 p.

Francine Lelièvre, Louis-Hector de Callière : Homme de guerre, homme de paix, Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, 2001, 63 p. Yves F. Zoltvany, « CALLIÈRE, LOUIS-HECTOR DE », dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne, 2000

Yves F. Zoltvany, « CALLIÈRE, LOUIS-HECTOR DE », dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne, 2000

Lien externe

Catégories :- Histoire de Montréal

- Gouverneur de Montréal

- Personnalité de la Nouvelle-France

- Gouverneur de la Nouvelle-France

- Personnalité normande

- Naissance en Normandie

- Naissance en 1648

- Décès en 1703

- Enterré dans la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec

Wikimedia Foundation. 2010.