- Frein automatique

-

Le frein à air automatique est un système de freinage à air comprimé inventé par George Westinghouse en 1872 et utilisé sur les trains actuels[1]. Il est fondé sur un système de sécurité par défaut qui desserre les freins lorsqu'il est mis sous pression. En cas d'avarie (rupture d'attelage, fuite importante), la baisse de pression entraîne le serrage automatique des freins et provoque l'arrêt du train[2].

Sommaire

Description

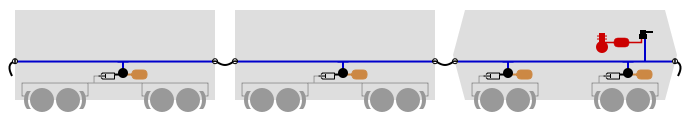

Une conduite (dite du frein automatique (CFA) ou générale du frein automatique (CGFA ou CG)) — en bleu sur le schéma — parcourt le convoi de bout en bout et est alimentée à 5 bar (pression de régime, norme internationale). Des distributeurs[3] — représentés par des disques noirs sur le schéma — sont installés sur les véhicules, qui provoqueront l'alimentation des cylindres de frein lors d'une dépression dans la conduite. L'air utilisé pour alimenter les cylindres de frein provient, dans la version la plus simple, d'un réservoir auxiliaire — représenté en brun — lui-même alimenté par la CFA/CGFA/CG, c'est-à-dire qu'il se remplit à la pression de régime (5 bar) lorsque les freins sont desserrés.

Alimentation

Pour une raison de sécurité, l'alimentation de la conduite ne peut se faire qu'en un seul point. Elle peut se faire de différentes manières :

- par un robinet ;

- par une centrale électropneumatique ;

- en permanence : le frein automatique ne sert pas de frein de service ; par exemple sur les automotrices classiques en Belgique (l'alimentation se fait au moyen d'une électrovalve EMV420).

Exemple de robinet

Un robinet alimentant un frein automatique doit pouvoir compenser les fuites dans la conduite.

Exemple de centrale électropneumatique

Une centrale électropneumatique joue le même rôle qu'un robinet, mais est commandée par des impulsions électriques (serrage ou desserrage), et réalise les variations de pression demandées dans la conduite.

Distributeur

Le distributeur est l'appareil permettant de « transformer » une dépression dans la conduite en une pression aux cylindres de frein. Il permet la modérabilité au serrage et au desserrage.

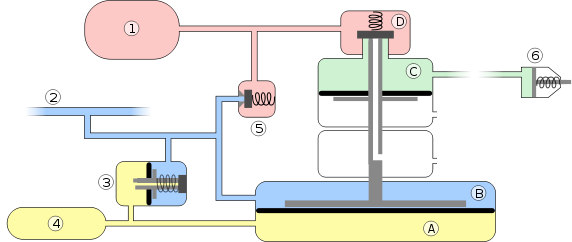

Tant qu'aucun serrage n'est commandé, la pression de régime est établie dans la CFA/CGFA/CG (2), ainsi que dans le réservoir auxiliaire (1) et le réservoir de commande (4) ; la tige creuse du dispositif principal n'est pas en contact avec la soupape, ce qui met le cylindre de frein (6) à l'atmosphère.

Lorsque la pression dans la conduite diminue (demande de serrage), d'une part le clapet de retenue (5) et le dispositif d'égalisation (3) vont empêcher la dépression de se propager dans les réservoirs auxiliaire et de commande ; d'autre part une différence de pression entre les chambres (A) et (B) du dispositif principal va provoquer le déplacement de la tige creuse de ce même dispositif principal, car elle repose sur une membrane (en noir) séparant ces deux chambres. En montant, la tige va pousser sur la soupape en haut du dispositif principal, et permettre la communication entre les chambres (C) et (D), ainsi le cylindre de frein sera alimenté grâce à l'air du réservoir auxiliaire (de plus la tige creuse étant contre la soupape, l'air ne peut plus s'échapper à l'atmosphère). Cette situation va perdurer jusqu'à ce que la pression dans la chambre (C) soit suffisante pour repousser la tige creuse ; la pression au cylindre de frein sera alors la pression souhaitée. Les fuites sont compensées car dans ce cas la pression dans la chambre (C) ne suffira plus à maintenir la tige creuse en équilibre, et elle sera à nouveau alimentée.

Lors d'un desserrage, le système sera déséquilibré en sens inverse, et la tige creuse permettra la mise à l'atmosphère du cylindre de frein jusqu'à un nouvel équilibre (lorsque la pression correspondra à la pression voulue).

Lors d'un desserrage complet (réalimentation à la pression de régime), les clapet de retenue et dispositif d'égalisation vont permettre aux réservoirs auxiliaire et de commande de se remplir.

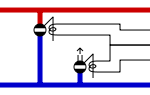

Frein EP

Le frein EP (pour électropneumatique) permet une transmission plus rapide des dépressions et réalimentations le long du convoi. Il fonctionne à l'aide de trois fils électriques : serrage (fil du bas sur le schéma), desserrage (fil du haut) et la masse (fil du milieu), et nécessite la présence d'une conduite d'alimentation (CA) : celle-ci (en rouge sur le schéma) fournit de l'air à haute pression (6 à 9 bar) aux différents véhicules du convoi, qui sert en outre au fonctionnement des portes automatiques, aux suspensions pneumatiques, etc.

La grande majorité du matériel à voyageurs est équipé du frein EP. Pour éviter des réactions dans la rame, il ne doit être utilisé que lorsque tous les véhicules de celle-ci sont équipés.

Serrage

Lors du serrage, une impulsion électrique est envoyée sur le fil de serrage par le robinet de frein ou la centrale électropneumatique ; sur chaque véhicule, l'électrovalve de serrage est alors excitée, qui met la CFA/CGFA/CG à l'atmosphère ; ainsi la pression dans cette conduite diminue, plus rapidement que si la dépression avait dû se propager physiquement, et les freins peuvent s'appliquer également plus rapidement.

Desserrage

Lors du desserrage, c'est sur le fil de desserrage qu'une impulsion électrique est envoyée ; c'est l'électrovalve de desserrage qui est excitée, et permet l'alimentation de la CFA/CGFA/CG à partir de la CA (conduite d'alimentation).

Défauts et risques

Épuisement

Lors d'un serrage prolongé, ou si la réalimentation n'est pas maintenue suffisamment longtemps (nouveau serrage trop rapidement après le desserrage précédent), la pression dans le réservoir de commande du distributeur diminuera (fait dû aux légères fuites normalement présentes et tolérées). Du coup, la différence de pression entre ce réservoir et la CFA/CGFA/CG se réduira, et le distributeur, travaillant normalement, réduira la pression au cylindre de frein. Ainsi, petit à petit, le frein perdra son efficacité ; on dit qu'il s'épuise. Les règlementations des chemins de fer prévoient des mesures à prendre pour ne pas aboutir à cette situation.

Perte de continuité

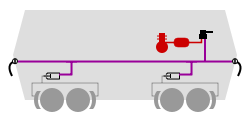

La composition d'une rame doit pouvoir être modifiée (sauf pour les rames indéformables telles que les automotrices et autorails) ; des robinets d'arrêt sont donc placés aux extrémités des véhicules, permettant de “terminer„ la CFA/CGFA/CG. Le problème qui peut se poser est que si ce robinet se ferme en cours de route (même si cette éventualité est très peu probable), la partie du convoi se trouvant après ce robinet n'est plus freinée. On a donc équipé ces robinets d'arrêt d'un trou de fuite, mettant la partie « externe » (côté accouplement, pas côté véhicule) de la conduite à l'atmosphère ; la partie arrière du convoi sera ainsi freinée (même si la partie avant sera capable de continuer, le freinage de celle-ci se réalisera normalement).

Conduite blanche/isolement et dérive

On appelle conduite blanche le fait qu'un véhicule embarque la CFA/CGFA/CG mais ne comporte pas d'équipement de frein (donc non freiné). Ces cas sont assez rares (ils sont le plus souvent la conséquence d'une dépose de l'équipement de frein ou d'une suppression de celui-ci, en attente d'une réforme (destruction) ou d'une remise en état). Mais on peut se trouver dans un cas équivalent lorsqu'on isole entièrement un véhicule (à la suite d'un blocage total de frein par exemple), on appelle alors ce cas un « véhicule isolé » (au sens absence de freinage, mais équipement présent).

Le problème que pose ce véhicule (« isolé » ou en « conduite blanche » n'étant pas freiné et placé en queue (dernier véhicule)) est qu'il ne s'immobilise pas en cas de rupture d'attelage à sa hauteur. C'est pourquoi il est placé avant-dernier ou dans le corps du train quand son incorporation est prévue. afin d'éviter que , lorsque le convoi se trouve sur une rampe (montée) et qu'une rupture se produit, celui-ci ne dévale la pente en sens inverse par gravité (phénomène appelé « dérive »), ce qui présente un risque plus qu'important pour la sécurité des circulations. Ce véhicule non freiné et s'il est dernier (dans le cas accidentel du non fonctionnement en cours de route) est donc différé (retiré)ou bien reclassé à la première gare afin de le remettre en avant dernière position (au minimum) ou dans le corps du train, si possible. Ainsi, en cas de rupture d'attelage sur ce véhicule, il est freiné par le wagon derrière lui, ou par le reste du convoi qui lui succède.

La protection contre la dérive est donc prévue dans les règlementations.

Alternatives

Frein direct

Le frein direct est le système le plus simple qu'on puisse imaginer : l'air met directement sous pressions le(s) cylindre(s) de frein au travers d'une conduite de frein direct. Les inconvénients sont bien sûr l'absence d'automaticité (une fuite induisant le desserrage des freins n'est pas compensée automatiquement) et les pressions plus faibles employées (0 à 4 bar au lieu de 3,5 à 5 bar).

Il est utilisé pour le freinage sur les locomotives seules (HLP qui veut dire « Haut Le Pied »).

Frein à vide

Le frein à vide emploie le procédé inverse : plutôt que de mettre la conduite sous pression, on la met sous vide. Les freins s'appliqueront lorsqu'elle sera alimentée. C'est également un frein automatique (les freins s'appliqueront si la conduite est mise à l'atmosphère) et continu, mais du fait de pressions plus faibles (-1 bar à 0 bar au lieu de 3,5 à 5 bar) les demandes de freinage et de desserrage se propagent plus lentement ; de plus, ce système est plus sensible aux fuites.

Frein électrique

Il est possible de ne plus utiliser d'air pour la commande du frein : on peut utiliser à la place d'une conduite un fil électrique parcourant le convoi ; tant qu'il est maintenu sous tension, les freins restent desserrés. Ainsi en cas de rupture d'attelage, le fil n'est plus alimenté et la rame freine.

Des systèmes plus avancés utilisent une gestion informatisée des freins, mettant en place une sorte de réseau local.

Notes et références

- (en) Freins à air comprimé

- Le frein à air automatique, Temple de la renommée des chemins de fer du Canada.

- Par le passé, des triples valves ont été utilisées, mais elles ne permettaient pas la modérabilité au desserrage : on ne pouvait pas desserrer partiellement les freins.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Catégories :- Technologie ferroviaire

- Sécurité ferroviaire

- Frein

Wikimedia Foundation. 2010.