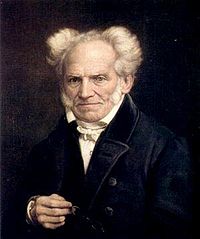

- Fondement De La Morale (Schopenhauer)

-

Fondement de la morale (Schopenhauer)

Essai d'Arthur Schopenhauer, Le Fondement de la morale en allemand Über die Grundlage der Moral, a été publié en 1840, en réponse à la question d'une société savante. Schopenhauer y critique l'approche kantienne des Fondements de la métaphysique des mœurs et insiste sur une racine naturelle du comportement moral humain : la pitié, que l'on appellerait aujourd'hui empathie. Il s'inscrit ainsi dans la continuité du Rousseau du Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes.

Critique du fondement de la morale chez Kant

Vue d’ensemble du sujet

Kant a purifié la morale de l’eudémonisme des Anciens pour qui la vertu s’identifie à la félicité. L’exception est Platon : son éthique est désintéressée et tourne au mysticisme. La vertu est pour les anciens comme pour les modernes plus un moyen qu’une fin (le salut chez les modernes). Les fondements de la métaphysique des mœurs constituent la base de la philosophie morale de Kant, la Critique de la raison pratique n’y ajoute que la théorie du rapport entre liberté et nécessité. La forme impérative de la morale kantienne est clairement inspirée du décalogue. Kant admet sans démonstration l’existence de lois morales a priori. L'impératif catégorique, en apparence si inconditionnel finit par admettre le souverain bien (une forme de salut) comme récompense (dans la Critique de la raison pratique) : toute morale fondée sur le devoir y arrive nécessairement, car elle ne fait que déplacer la question du fondement. L’hypothèse d’une volonté étrangère (divine par exemple) dictant les devoirs ne devrait pas avoir sa place en philosophie. Le devoir inconditionnel est une contradiction in adjecto.

Des prétendus devoirs envers nous-mêmes

"Ce que je fais est toujours ce à quoi je consens" : il n’y a pas d’injustice envers soi-même. Ni de charité envers soi-même : elle est naturelle. Il n’y a donc pas de devoirs envers nous-mêmes. La morale est donc un concept variable qui découle de la culture spécifique d'un individu

Du fondement de la morale chez Kant

La distinction entre l’a priori et l’a posteriori dans la connaissance est féconde : rien d’étonnant à ce que Kant cherche à l’appliquer (abusivement) partout. L’impératif catégorique est une coquille sans noyau : il ne repose sur rien d’empirique, ni sur la nature de l’homme. De plus, la raison pure n’est pas prise ici comme une faculté intellectuelle de l’homme : elle est hypostasiée chez les « êtres raisonnables ». Or elle ne nous est connue que chez l’homme et dépend peut-être de qualités « non raisonnables ». Ces mêmes hypostases que Kant a dénoncées dans la critique de la raison pure, il les utilise donc dans sa morale. De plus, dans la Critique de la raison pure, Kant limite la portée des concepts purs de l’entendement aux phénomènes, alors qu’il les utilise pour sa philosophie morale. Sa prétendue loi morale devrait être une simple forme du phénomène, alors qu’au contraire elle met en relation le moral et les choses en soi. Chez Kant, n’est moral que l’acte commandé par le devoir : morale d’esclave contraire à toute pensée chrétienne. Entre hommes au contraire, on juge toujours sur l’intention. Le respect chez Kant n’est que soumission.

On confond souvent pour la morale :

- le fondement : la raison de la morale (difficile à trouver)

- le principe : son exposé succinct (facile).

Kant les confond alors qu’il faut les séparer. Neminem laede, imo omnes, quantum potes, juva : Ne nuit à personne, et quand tu peux, aide.

Qu’en est-il de la loi morale, pierre fondamentale de l’éthique de Kant ?

Le contenu de la loi kantienne se réduit à l’universalité. En appuyant la morale sur l’impératif catégorique, Kant ne prend pas en compte la naissance de la morale chez l'enfant. La loi n’impose son influence que si elle est imposée. Il n’y a donc pas de ressort moral chez Kant. Ce ressort au contraire devrait être objet d’expérience spontanée. Le second vice de la morale kantienne est donc son manque d’efficacité et de réalité. Kant lui a imposé l’hypothèse de la liberté de notre volonté, liberté qui n’est qu’une idée comme il l’a lui-même démontré. L’erreur de Kant est donc d’avoir admis une « raison pratique » en lui ouvrant un crédit transcendantal. Mais la raison (Vernunft) n’est que le fait de réunir des concepts (notions enveloppantes) sous la condition du langage. L’homme dépend de ses pulsions, mais aussi de ses motifs qui sont des idées abstraites. Il y gagne une liberté relative. L’entendement (Verstand) dépend de la notion a priori de causalité qu’ont aussi les animaux. Mais tout cela n’a rien à voir avec la justice et la charité. Car un homme peut être raisonnable tout en étant égoïste, injuste, pervers. Kant est le premier à avoir identifié morale et raison. En déifiant la raison, Kant néglige les traditions linguistiques et le fait que les hommes ne se sont jamais mis d’accord sur la morale. C’est la psychologie rationnelle, sa séparation du corps et de l’âme inauguré par le Phédon, qui ressurgit chez Kant sans qu’il s’en aperçoive.

Du principe premier de la morale chez Kant

L’impératif catégorique repose en fait sur un principe premier surprenant : l’égoïsme ! En effet, il est fait pour prévoir le cas où je me retrouverai passif. S’il s’agissait de fonder la société, cela pourrait suffire, mais pas pour la morale. Car la règle kantienne est bel et bien un impératif hypothétique (cf impératif catégorique) dicté par l'égoïsme.

Les formes dérivées du principe premier de la morale selon Kant

Kant définit tout être raisonnable comme « fin en soi ». Ceci est une contradiction in adjecto : car une « fin » est l’objet d’une volonté. Autre chose qui offense la morale : les êtres non raisonnables doivent donc être traités comme des choses, comme des moyens. C’est une morale judaïque : les religions du livre n’ont pas un regard pour les bêtes, au contraire des philosophies orientales. Car la seule valeur est pour eux la raison. Troisième point : l’autonomie de la volonté. Kant pose un nouveau type d’actions : sans intérêts et sans motifs. Et ces actions devraient être celles qu’inspirent la justice et la charité ? Les néo-kantiens se sont ensuite servis de cette dignité pour justifier n’importe quoi. Or le caractère d’être relative est celui de toute valeur. Quand les idées manquent, le mot vient tenir la place, et celui de dignité est un concept vide. La morale de Kant, indémontrable et inaccessible à l’expérience, n’a rien pour nous faire croire à son existence.

La théorie de la conscience chez Kant

Kant utilise des termes et des notions de droit, alors qu’il est clair que la morale ne se passe pas de cette manière en nous. Le tribunal intérieur de la conscience chez Kant mène à la schizophrénie et à Dieu. Dépouillée de sa forme juridique, il ne reste qu’une mauvaise conscience dont le propre est de s’attacher au fait lui-même et non aux conséquences. En rapport au mal qu’on a causé et non subi.

La théorie du caractère intelligible et du caractère empirique chez Kant. Théorie de la liberté

Rappel cependant d’un grand mérite de Kant : avoir concilié la liberté avec la nécessité. Malgré la théorie qui donne la primauté à la nécessité causale, il y a la conscience d’un pouvoir propre de l’agent. D’où la notion de responsabilité morale. Là, le mérite de Kant est d’avoir distingué le phénomène et la chose en soi, cela permet la coexistence de la liberté et de la nécessité. Étant donné un individu, un cas, il n’y a qu’une action possible pour lui. La liberté n’appartient pas au caractère empirique mais au caractère intelligible. C’est en tant qu’être en soi qu’il y a une liberté. Remarque : On retrouve déjà cette idée chez Platon avec la théorie des âmes dans le livre 10 de la république.

La morale de Fichte, prise comme miroir propre à grossir les défauts de la morale de Kant

La doctrine des mœurs réduite en système de Fichte est une caricature de la philosophie kantienne, un système de fatalisme moral, de destin moral.

Établissement de la morale

"Peut-être m’objectera-t-on que la morale n’a pas à s’occuper de la conduite que les hommes tiennent ; que cette science a à déterminer comment les hommes doivent se conduire. Mais c’est là justement le principe que je nie : j’ai assez fait voir, dans la partie critique de cet essai, que la notion de devoir, la forme impérative prise par la morale, n’appartiennent qu’à la morale théologique, et hors de là, perdent tout sens et toute valeur."

« L’égoïsme, chez la bête comme chez l’homme, est enraciné bien fortement dans le centre même de l’être, dans son essence : disons mieux, il est cet être même. »

La cause de ceci est en ce que chacun de nous se connait immédiatement, et les autres indirectement. Le propre des actes qui ont une valeur morale, c’est l’absence de motifs d’intérêts. (on pourrait objecter que les actes de pure méchanceté sont désintéressés) Notre sympathie ne s’adresse d’une façon directe qu’aux seules douleurs des autres, leur bien-être ne l’éveille pas. La raison en est que la souffrance est l’objet positif, immédiat, de la sensibilité. Dans la compassion, nous ne souffrons pas à la place du patient car (sic ?) Plus notre état est heureux, plus nous y sommes sensibles. Il y a une distinction naturelle : ne pas nuire (justice), aider (charité). Mais la pitié agit par l’intermédiaire de principes de la raison qui en sont les moyens. Il y a donc un droit naturel purement moral indépendant de toute institution positive. La pitié est un mystère, dont la cause ne peut être découverte dans l’expérience, qui est du ressort de la métaphysique. (cf. la théorie de la morale en psychologie évolutionniste) Dans la morale occidentale, il faut un devoir qui s’impose, une loi morale, un commandement. La faute en revient à la croyance d'origine juive en un dieu de la loi, qui commande. Pourtant dans le Ménon « la vertu peut-elle s’enseigner ? » Non, c'est une faveur divine.

Explication métaphysique du fait moral premier (l’empathie)

L’individuation n’est que phénomène. Dans les choses en soi, l’âme humaine est unique, la même pour tous les hommes, c’est elle qu’on reconnaît en chacun. tat twan asi : sanskrit pour « tu es cela ». L’âme s’identifie à l’autre.

- Portail de la philosophie

Catégorie : Œuvre philosophique

Wikimedia Foundation. 2010.