- Charles Camoin

-

Charles Camoin, peintre français, Marseille, 23 septembre 1879 – Paris, 20 mai 1965.

Sommaire

Biographie

Les débuts

Charles Camoin est né à Marseille le 23 septembre 1879, dernier d’une famille de quatre enfants, après Gustave, Elise et Jeanne. Son père, Joseph Camoin, dirige l’entreprise de peinture et décoration « Camoin Jeune », fondée en 1851 à Marseille, responsable de l’embellissement du Théâtre ainsi que du Palais des Beaux-Arts. Après le décès de leur père en 1885, les enfants sont mis sous la tutelle de leur oncle et habitent alternativement à Marseille et à Paris. Destiné au commerce, Camoin suit toutefois des cours de dessin à l’Ecole des Beaux-Arts de Marseille dès 1895. Il reçoit l’année suivante un « premier prix de figure » qui le décide à poursuivre dans cette voie.

En janvier 1898, installé à Paris avec sa mère, Camoin s’inscrit à l’Ecole des Beaux-Arts. Admis dans l’atelier de Gustave Moreau, il ne reçoit que brièvement l’enseignement du maître qui meurt en avril de la même année. Toutefois, c’est là qu’il rencontre, Matisse, Marquet et Manguin, élèves de l’Atelier Moreau depuis déjà quelques années. « Moreau déjà très malade ne me corrigea que deux ou trois fois avant de mourir […]. Ce que je sais de lui, c'est surtout par Matisse et Marquet que je l'ai appris », se souvient Camoin (J.P. Crespelle, Montmartre vivant, Paris, Hachette, 1964, p.92). Après la mort de Gustave Moreau, l’atelier est repris par Fernand Cormon, dont l’enseignement est beaucoup plus académique que celui de Moreau. Tout comme ses camarades, Matisse, Manguin et Marquet, Camoin décide alors de quitter les Beaux-Arts et de s’inscrire dans un atelier libre, l’Académie Camillo, rue de la Grande Chaumière. Avec eux, il va copier les maîtres au Louvre de la manière libre conseillée par Moreau. Surtout attiré par les grands coloristes, Camoin interprète Delacroix, Rubens mais aussi Fragonard, Watteau ou Ingres… Dans la rue ou dans les cafés théâtres il s’exerce à de rapides croquis pris sur le vif (ex : Silhouette de femme, v.1900, Musée National d’Art Moderne, Paris), très proches de la caricature. Les peintures de cette période se caractérisent par un dessin très précis ainsi que par de forts contrastes. A l’instar de Matisse, Camoin a déjà fait évoluer sa palette vers des tonalités claires. Il a en effet dès cette époque connaissance des impressionnistes dont il a pu découvrir les œuvres au musée du Luxembourg, à la suite du legs Caillebotte ou dans les galeries parisiennes, chez Durand-Ruel, ou chez Ambroise Vollard, bien connu de Matisse et Marquet et qui expose alors des œuvres de Van Gogh, Gauguin et Cézanne (une exposition Cézanne a lieu en juin 1898). De cette époque datent les premiers paysages, notamment des vues de Paris et d’Ile de France, qui témoignent d’une très grande proximité avec Matisse et Marquet, avec lesquels il partage les mêmes motifs (ex : Le bassin des Tuileries, v. 1902, Musée des Beaux-Arts de Reims).

La rencontre avec Cézanne

Au mois de novembre 1900, alors que l’Exposition universelle s’achève à Paris, Camoin doit partir pour son service militaire qui dure alors trois ans. De janvier à septembre 1901, il est affecté au 55ème régiment d’infanterie dans la région d’Arles. Son service ne l’empêche pas de peindre, notamment sur les motifs de Van Gogh (ex : Le Pont de Langlois, 1901, coll.part.). Alors que son régiment est à Aix-en-Provence en octobre 1901, le jeune soldat ose se rendre un soir chez Cézanne, et sonner à la porte du 23, rue Boulégon. Le vieux maître, adulé par la jeune génération d’artistes, est alors connu pour son caractère difficile. Mais Cézanne se prend de sympathie pour celui qu’il appelle « le vaillant marseillais » Carlo Camoin et l’invite régulièrement aux repas dominicaux en compagnie du poète Léo Larguier et de Louis Aurenche. Après le départ du régiment octobre 1901, les deux artistes échangent une correspondance régulière et Camoin lui rend plusieurs fois visite par la suite. Il montre au maître sa production récente, que celui-ci apprécie et encourage, et a le privilège de l’accompagner « au motif ». Cézanne envoie au jeune Camoin des lettres paternelles et affectueuses dans lesquelles il lui délivre des conseils sur la manière d’aborder la peinture, notamment de se méfier de la mortification théorique, de considérer les maîtres du passé sans les pasticher, mais aussi, de se fier à ses « sensations » au contact de la nature.

La période Fauve

Rentré de sa période militaire en septembre 1903, Camoin s’installe à Paris. Dès cette époque il expose au Salon des Indépendants, ainsi qu’au Salon d’automne et commence à être remarqué par la critique. Il se joint au groupe d’artistes alors réunis autour de Matisse : Manguin, Marquet et Jean Puy (rencontré à ce moment). Ils exposent ensemble, notamment dans la petite galerie de Berthe Weill, rue Victor Massé, à Paris. Le Portrait d’Albert Marquet (1904, MNAM, en dépôt au Musée Fabre, Montpellier), témoigne de sa lecture de Cézanne notamment dans la manière très elliptique dont la figure est campée frontalement et restituée avec des moyens réduits : la couleur se limite à deux teintes et le fond uniforme. Quand il n’est pas dans la capitale, Camoin sillonne son midi natal, voyage en Italie (en 1904, il se rend à Rome, Naples et Capri) dont il rapporte des paysages qui se caractérisent par une touche plus enlevée, plus large est expressive qu’auparavant. Contrairement aux impressionnistes, Camoin ne s’intéresse pas alors dans ses paysages à l’effet atmosphérique ou aux raffinements de la perception rétinienne mais plutôt à l’agencement des formes et des plans dans l’espace perspectif, mettant ici encore en application la leçon de Cézanne qui lui conseille de « faire du Poussin sur nature » (ex : Marseille, le vieux port aux tonneaux,1904, Musée de Gelsenkirchen ; Le Vieux-Port de Marseille, 1904, Musée du Havre).

C’est l’époque des premiers succès. En 1904 L’État français lui achète deux paysages (Naples, le Vésuve vu de la Villa Capella, 1904, Musée municipal de Draguignan, Vue de Capri, 1904). Il vient en tête des ventes chez Berthe Weill et Paul Signac, alors vice-président du Salon des Indépendants, lui achète La rue Bouterie (1904, coll. part). En 1905, Camoin participe avec Matisse, Manguin, Marquet, Derain et Vlaminck à la salle VII du Salon d’Automne de 1905 qui lance le fauvisme, auquel il sera dorénavant rattaché. Ses paysages méditerranéens, notamment ses vues de Saint-Tropez (ex : La place aux herbes, 1905, Musée de l’Annonciade, Saint-Tropez) où il vient de passer la saison d’été avec Manguin et Marquet, dégagent une luminosité alors propre au groupe des Fauves. Toutefois Camoin ne met jamais en péril la cohésion de l’image peinte et ne transpose que rarement ses couleurs, contrairement à Matisse ou Derain au même moment. C’est dans ses figures qu’il est le plus proche de l’esthétique Fauve, notamment dans l’évocation parfois provocante du monde des marges (ex : La saltimbanque au repos, 1905, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris). La femme lui inspire aussi des portraits particulièrement délicats et sensibles, où elle apparaît pensive et lointaine non sans rappeler certaines figures de Manet ou Degas (ex : La Petite Lina, 1907, Musée Cantini, Marseille).

En 1908, Camoin a sa première exposition particulière en avril, à la galerie du jeune marchand d’origine allemande, Daniel-Henri Kahnweiler, qui deviendra par la suite le marchand de Braque et Picasso. C’est à ce moment-là qu’il entre en contrat avec le marchand allemand de Francfort, Ludwig Schames. Ce lien commercial précoce avec l’Allemagne, explique sans doute que son œuvre soit alors connue des artistes expressionnistes allemands, notamment d’August Macke. Comme pour les autres artistes Fauves, ses peintures circulent dans les expositions d’avant-garde européennes, au Salon de la Toison d’or à Moscou, à la Société Manès à Prague, au Salon de la Libre Esthétique à Bruxelles, au Sonderbund de Düsseldorf ou encore à la célèbre Armory Show à New York en 1913. En 1912, il signe un contrat avec la Galerie Eugène Druet, qui est aussi le marchand de Marquet.

À partir de 1908, sa peinture évolue dans une veine plus expressionniste. Camoin réintroduit le noir dans sa palette. Moins attentive aux détails et à la structure, l’écriture colorée accorde une importance croissante à la gestualité de la touche. Certaines vues de Paris, de Montmartre notamment, où Camoin s’installe en 1908, portent ce même timbre mélancolique que celles contemporaines de Marquet dont il est resté très proche, comme de Matisse d’ailleurs (ex : La place de Clichy, 1910, Art Gallery and museum Kelvingrove, Glasgow ; Le Moulin-Rouge aux fiacres, 1910, Musée des Beaux-Arts de Menton). De cette période date sa liaison avec la femme peintre Emilie Charmy avec laquelle il se rend en Corse (ex : Les calanques de Piana, 1910, Saarland museum, Saarbrüchen) et qui apparaît dans nombre de ses peintures. Durant cette période qui précède la première guerre mondiale, Camoin demeure fidèle à la veine coloriste inaugurée par le fauvisme et reste réfractaire au cubisme.

Tanger et l’autodafé

A la suite de sa rupture avec Charmy, Camoin rejoint Matisse à Tanger où il passe la saison de l’hiver 1912-1913. Auprès de son ami, Camoin retrouve de l’ardeur au travail. Pourtant très admiratif de Delacroix, dont il recopie des passages entiers du Journal, Camoin ne cède pas à la tentation orientaliste. C’est plus l’atmosphère du lieu qui l’intéresse. Il rapporte en effet du Maroc un ensemble de paysages (ex : Plage à Tanger, 1913, Musée des Années Trente, Boulogne-Billancourt) dans lesquels il renonce au noir pour évoluer vers une gamme de teintes beaucoup plus tendres, utilisées en transparence. Cette évolution se confirme à son retour, où il passe la saison dans le Midi entre Marseille, Cassis et Martigues. (Le Canal des Martigues, 1913, Vente Sotheby’s New York, 5 novembre 2004). Une exposition particulière de soixante de ses peintures a lieu Galerie Druet au début de l’année 1914. Mais en juin, Camoin détruit une grande partie des toiles – « parmi les plus intéressantes de ce peintre », note Apollinaire (Paris-Journal, 25 juillet 1914) – se trouvant dans son atelier. Il les coupe en morceaux avant de les jeter. Elles sont récupérées et très vite revendues au Marché aux Puces. Par la suite, ces toiles réapparaîtront sur le marché et Camoin refusera d’en accepter la paternité. Il s’ensuivra un procès ainsi qu’une jurisprudence qui donnera raison au peintre et restera célèbre dans le cadre de la propriété intellectuelle.

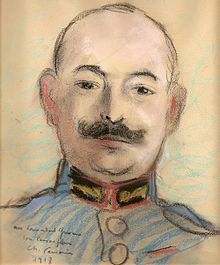

La rupture de la guerre

Comme pour la plupart des artistes de sa génération qui sont enrôlés, la guerre de 1914-18 marque une rupture dans la carrière de Camoin. Mobilisé, il est d’abord envoyé comme brancardier au front de Vosges puis en 1916 dans les toutes nouvelles sections du camouflage où il peint des toiles au kilomètre. Il partage une abondante correspondance avec Matisse qui lui envoie régulièrement des colis et lui fait part de ses réflexions esthétiques. Au camouflage, il rencontre l’écrivain et marchand Charles Vildrac ainsi que Dunoyer de Segonzac et le poète Léon-Paul Fargue–– avec lesquels il se lie d’amitié. A son retour à la vie civile en 1919, il se réinstalle dans son atelier du 46 rue Lepic à Montmartre et reprend difficilement la peinture, abandonnée pendant plus de quatre années.

L'après-guerre

Camoin se marie en mars 1920 avec Charlotte Prost. Les peintures d’après guerre, de nombreuses vues du Midi, Cannes, Antibes, Aix-en-Provence, ou portraits de sa femme (ex : Lola à l’ombrelle jaune, 1920, Musée Cantini, Marseille), renouent avec la délicatesse de la période tangeroise. Cette qualité de lumière ainsi que l’atmosphère intimiste qui s’en dégage est très proche des peintures contemporaines de Matisse, son voisin, installé à Nice depuis 1917. C’est d’ailleurs ensemble qu’ils rendent visite au vieux Renoir à Cagnes, en novembre 1918. L’admiration de Camoin pour la peinture de Renoir, partagée par nombre d’artistes de sa génération, notamment Matisse et Picasso, ne cessera de se faire désormais sentir dans son œuvre. Son empreinte sera en effet particulièrement sensible dans nombre de portraits et natures mortes (ex : La Coupe Bleue, 1930, MNAM, Paris) dans lesquels Camoin cherche à atteindre la joliesse et la qualité de touche si caractéristique de Renoir. Après-guerre, Camoin affirme de plus en plus son goût pour une peinture sensuelle voluptueuse et spontanée dénuée de toute prétention intellectuelle.

Après 14-18, Camoin expose et vend régulièrement sa production aux galeries Vildrac, Druet, Marcel Bernheim, Bernheim-Jeune, ou Charpentier sans toutefois signer de contrat d’exclusivité avec aucune d’entre elles. Il continue également à exposer presque chaque année aux Salons d’Automne et des Indépendants, ainsi qu’au Salon des Tuileries.S’inaugure alors pour le peintre une vie nouvelle qu’il partage entre son atelier montmartrois et de longs séjours dans le Midi, notamment à Saint-Tropez où il s’installe en 1921. Il fréquente la petite communauté artistique qui y séjourne, les Signac, les Eiffel, Dunoyer de Segonzac ou Colette, sa voisine aux Canoubiers. Il reste par ailleurs très proche des Marquet, désormais installés à Alger mais qu’il voit régulièrement à La Frette, dans les environs de Paris, en compagnie notamment de François Desnoyer et d’Henri Launois. Durant les années 1940, il se rapproche aussi de Matisse avec lequel il entretient une correspondance suivie, ainsi que de Bonnard, installé au Cannet.

Camoin peint de nombreuses vues du Golfe de Saint-Tropez et de ses environs. Il fixe son travail autour de motifs choisis qui deviennent récurrents, comme La Baie des Canoubiers, Le Favouillou, Les Vendanges, Ramatuelle entre les pins, La Place des Lices, Les Joueurs de boules. En 1946, il loue un atelier rue Suffren donnant sur le port tropézien, qui deviendra un de ses motifs de prédilection. À partir de chacun de ces thèmes, développés sur plusieurs années, il peint des variations qui diffèrent à chaque fois par l’ambiance lumineuse et la gamme des couleurs qui lui correspondent. Le travail par séries autour de motifs récurrents – également des vues du Vieux-Port de Marseille ou de la Montagne Sainte-Victoire – témoigne de l’attachement de Camoin à l’esthétique impressionniste, notamment au travail sur le motif, en extérieur, et la recherche de la description de l’effet atmosphérique. En même temps, ce travail répétitif lui permet de répondre à l’exigence de spontanéité qu’il s’est imposée sans toutefois nuire à l’harmonie de la composition. La recherche d’un équilibre entre la description fidèle de la réalité extérieure et sa transposition dans une image organisée constitue désormais l’essentiel de sa démarche artistique. Elle trouve son aboutissement au terme de sa carrière à travers une série de Baigneuses, qui constitue aussi son ultime hommage à Cézanne.Camoin passe les dernières années de sa vie entre Paris et Saint-Tropez. En effet, à l’exception d’un séjour aux États-Unis en 1961, il voyage peu, préférant la solitude de son atelier. En 1955, il est nommé officier de la Légion d’honneur et reçoit le grand prix de la Biennale de Menton. Il s’éteint dans son atelier de Montmartre le 20 mai 1965. Il est inhumé au cimetière Saint-Pierre de Marseille. Le musée des Beaux-Arts de Marseille lui consacre une rétrospective en 1966 (commissaire : Marielle Latour, 41 peintures). En 1971, a lieu une deuxième rétrospective au Palais de la Méditerranée de Nice (commissaire : Danièle Giraudy, 72 peintures). En 1998, est organisée une exposition rétrospective itinérante au musée Cantini à Marseille et à la Fondation de l’Hermitage à Lausanne (commissaires : Véronique Serrano et Claudine Grammont : 90 peintures, 90 dessins).

Affaire judiciaire

La Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 26 février 1919, a jugé que « La propriété littéraire n'est pas susceptible de possession matérielle ». Le tribunal civil de la Seine, dans un jugement en date du 15 novembre 1927, a tranché en ce sens. Le peintre Charles Camoin est à l'origine de cette décision de justice, connue sous le nom d'« affaire Camoin ». Pour rappel des faits, le peintre avait lacéré en 1914 une soixantaine de toiles dont il n'était pas satisfait et avait jeté les débris dans la poubelle de son immeuble. Les débris furent ramassés par un chiffonnier qui les vendit au marché aux puces. En 1925, le peintre apprend que certaines de ces toiles ont été reconstituées et vendues par Francis Carco. Selon le tribunal, « la propriété des morceaux lacérés ne peut faire obstacle à l'exercice par l'auteur de son droit de divulgation. L'acquisition de la propriété ne se limite qu'au support, l'auteur reste maître malgré l'abandon de son œuvre de faire respecter ses droits. Seul le support sera l'objet du mécanisme de la possession, les droits d'exploitation restant toujours entre les mains de l'auteur tant qu'il ne les aura pas cédés et ce même s'il n'a plus le support entre ses mains ».

Quelques œuvres

- Portrait de la mère de l’artiste, huile sur toile, 1898, Musée d’art moderne de la ville de Paris;

- La Cabaretière de Marnes-la-Coquette, huile sur toile, 1899, Art Gallery of New South Wales, Sydney;

- Autoportrait en soldat, huile sur toile, 1901, musée Granet, Aix-en-Provence;

- Le bassin des Tuileries, huile sur toile, 1902, Musée des beaux-Arts de Reims;

- Portrait d’Albert Marquet, huile sur toile, 1904, Mnam, en dépôt au musée Fabre Montpellier;

- Nu debout, aquarelle et encre sur papier, v.1900, MoMA, New York;

- Madame Matisse faisant de la tapisserie, huile sur toile, 1904, Musée des Beaux Arts de Strasbourg;

- Jeune marseillaise, huile sur toile, 1904-1905, Art Institute of Chicago;

- Naples, le Vésuve vue de la Villa Capella, huile sur toile, 1904, musée de Draguignan;

- Le Vieux-Port au tonneaux, huile sur toile, 1904, Musée de Gelsenkirchen;

- Le port de Cassis aux deux tartanes, huile sur toile, 1905, musée Thyssen-Bornemisza;

- La saltimbanque au repos, huile sur toile, 1905, musée d’art moderne de la ville de Paris;

- La Place aux herbes, huile sur toile, 1905, musée de l’Annonciade, Saint-Tropez;

- Quatre bateaux dans le port de Cassis, huile sur toile, 1905, Fondation Bemberg, Toulouse;

- Rochers dans les calanques de Piana, huile sur toile, 1906, Saarland museum, Sarrebruck;

- La Sévillane, huile sur toile, 1907, Staatliche Museen zu Berlin;

- La Petite Lina, huile sur toile, 1907, musée Cantini, Marseille;

- La Place au manège, huile sur toile, 1907, musée Cantini, Marseille;

- La Place de Clichy, huile sur toile, 1910, Art Gallery and Museum Kelvingrove, Glasgow;

- Minaret à Tanger, huile sur toile, 1912, musée de Grenoble;

- Plage à Tanger, huile sur toile, 1913, musée des années 30, Boulogne-Billancourt;

- Tartanes dans le port de Saint-Tropez, huile sur toile, 1921, musée du Petit-Palais, Genève;

- Port de Saint-Tropez, huile sur toile, 54 x 81 cm, 1921, Musée d'art de Toulon;

- Le Pont transbordeur, huile sur toile, 1928, musée de l’Annonciade, Saint-Tropez;

- Le Canal de la douane, Marseille, huile sur toile, 1928, musée de l’Annonciade, Saint-Tropez;

- La Coupe Bleue, huile sur toile, 1930, Mnam, Paris;

- Nicole sur la terrasse, huile sur toile, 1930, musée Cheret, Nice;

- La Place des Lices, huile sur toile, 1939, musée de l’Annonciade, Saint-Tropez;

- Paysage du Cap Brun, huile sur toile, 65 x 54 cm, non daté, Musée d'art de Toulon;

Bibliographie

- Charles Vildrac, Eloge de Charles Camoin, Manuel Brucker, Paris.

- Danièle Giraudy, Charles Camoin, sa vie, son œuvre, La Savoisienne, Marseille, 1972.

- Charles Camoin, rétrospective, 1879-1965, Musées de Marseille, Réunion des Musées Nationaux, 1997.

- Correspondance Henri Matisse - Charles Camoin, Claudine Grammont ed. Lausanne, La Bibliothèque des Arts, 1997.

Liens externes

Catégories :- Peintre fauve français

- Personnalité marseillaise

- Naissance à Marseille

- Naissance en 1879

- Décès en 1965

- Jurisprudence française

Wikimedia Foundation. 2010.