- La Route de l'esclave

-

Le projet de la Route de l’esclave[1] est une initiative de l’UNESCO, lancée officiellement en 1994 à Ouidah au Bénin, conformément au mandat dont a été investie l’organisation et qui stipule que l’ignorance ou le voile qui couvre des événements historiques majeurs constitue un obstacle à la compréhension mutuelle entre les peuples. Le projet brise le silence qui entoure la traite négrière et l’esclavage qui a touché tous les continents et causé de grands bouleversements qui ont façonné nos sociétés contemporaines. L’étude des causes, des modalités et des conséquences de l’esclavage et de la traite négrière aide également à mieux comprendre les diverses histoires et les patrimoines issus de cette tragédie mondiale.

Sommaire

Principaux thèmes et objectifs

-

- « Le projet de la Route de l’esclave est une initiative hautement ambitieuse, dont la vision s’ancre résolument dans le futur, dans la mesure où elle contribue à long terme à améliorer la compréhension mutuelle et le dialogue interculturel. Le défi du « vivre ensemble » dans nos sociétés multiculturelles implique la reconnaissance du passé et de la mémoire de chaque individu, et, en même temps, le partage d’un patrimoine commun, afin de dépasser les tragédies passées[2] ».

Tandis que le concept de « route » reflète les dynamiques des mouvements de populations, de civilisations et de cultures, celui « d’esclave » se concentre non seulement sur le phénomène universel de l’esclavage mais aussi sur les traites négrières transatlantiques, de l’Océan indien et transsahariennes.Le projet de la Route de l’esclave poursuit un triple objectif :

- Contribuer à une meilleure compréhension des causes de la traite négrière, de ses modalités d’opération ainsi que des enjeux et des conséquences de l’esclavage dans le monde (plus particulièrement en Afrique, en Europe, dans les Amériques, aux Caraïbes, dans l’Océan indien, au Moyen-Orient et en Asie);

- Mettre en lumière les transformations globales et les interactions culturelles issues de cette histoire;

- Contribuer à une culture de la paix, en favorisant la réflexion sur le pluralisme culturel, le dialogue interculturel et la construction des nouvelles identités et citoyennetés.

Rédigé sous l’expertise d’un Comité scientifique international, le projet traite d’aspects variés de cette tragédie humaine et contribue à :

- Soutenir la recherche scientifique via un réseau d’institutions internationales et de spécialistes;

- Développer des outils éducatifs;

- Collecter et préserver des sources écrites et des traditions orales;

- Inventorier et préserver les sites et les lieux de mémoire;

- Promouvoir les cultures vivantes;

- Valoriser les différents rôles joués par la diaspora africaine;

- Promouvoir des instruments normatifs

La Route de l’esclave

Traite transatlantique

La traite négrière transatlantique est unique dans l’histoire universelle de l’esclavage pour trois raisons :

- sa durée : environ quatre-cents ans

- la nature des persécutés : visant exclusivement les hommes, les femmes et les enfants noirs africains

- sa légitimation intellectuelle : le développement d’une idéologie anti-noirs et son organisation légale à travers le célèbre Code Noir.

En tant qu’entreprise commerciale et économique, la traite négrière fournit une dramatique illustration des conséquences résultants d’intersections historique et géographique particulières. Elle a impliqué de multiples régions et continents : l’Afrique, l’Amérique, les Caraïbes, l’Europe et l’Océan indien.

La traite négrière transatlantique est souvent considérée comme le premier système mondial. Selon l’historien Jean-Michel Deveau, la traite négrière et par conséquent l’esclavage, qui dura du XVIe au XIXe siècle, constituent l’une des « plus grandes tragédies de l’histoire de l’humanité en termes d’échelle et de durée ».

La traite négrière transatlantique a constitué la plus grande déportation de l’histoire et fut un facteur déterminant dans l’économie mondiale au XVIIIe siècle. On estime à 25 voire 30 millions d’hommes, de femmes et d’enfants, le nombre d’individus déportés et vendus en tant qu’esclaves dans les différents réseaux de traite négrière. Cette supposition exclut ceux qui sont morts à bord des bateaux et au cours des guerres et raids liées à cette traite.

Cette traite procédait en trois étapes. Les bateaux quittaient d’abord l’Europe de l’ouest pour l’Afrique, chargés de marchandises échangées par la suite contre des esclaves. A leur arrivée en Afrique, les capitaines échangeaient leur marchandise contre des esclaves captifs.

Les armes et la poudre pour les fusils constituaient les produits les plus importants mais les textiles, les perles et d’autres marchandises manufacturées, comme le rhum, étaient également très courus. L’échange pouvait durer d’une semaine à plusieurs mois. La seconde étape consistait en la traversée de l’Atlantique. Les africains étaient transportés en Amérique pour être vendus à travers le continent. Enfin, la dernière étape connectait l’Amérique à l’Europe. Les commerçants d’esclave rapportaient essentiellement des produits agricoles, cultivés par les esclaves. La denrée principale était le sucre, suivie par le coton, le café, le tabac et le riz.

Le trajet complet durait environ dix-huit mois. Afin de pouvoir transporter le maximum d’esclaves, l’entrepont des navires était fréquemment ôté. L’Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, l’Angleterre et la France furent les principaux pays impliqués dans le commerce triangulaire.

Traite dans l’Océan indien

Les sociétés de l’Océan indien, incluant les Comores, Madagascar, l’île Maurice, la Réunion, les Seychelles se sont formées à des moments différents par d’anciennes traites d’esclaves et les différentes migrations de populations originaires d’Afrique, d’Asie et d’Europe.

Avant même la colonisation, le système de l’esclavage était présent dans ces îles, notamment à Madagascar et aux Comores, où sont acheminés des esclaves par les commerçants swahilis de la côte est de l’Afrique. L’arrivée d’européens dans l’Océan indien aux XVIIe et XVIIIe siècles est à l’origine d’une traite intensive avec pour conséquence le peuplement et l’exploitation des îles Mascareignes. Ainsi, ce système fit naître une société nouvelle, coupée de ses racines. Une culture originale se développe et se transmet oralement pendant toute la période car les esclaves n’avaient pas le droit ni de lire, ni d’écrire jusqu’aux abolitions. En outre, la suppression de l’esclavage ne conduisit pas à la fin de la discrimination sociale, le système servile se prolongeant par des formes d’asservissement dérivées telles que l’engagisme ou le colonat partiaire.

Traditions oralesLe programme de recherche de l’UNESCO concernant l’identification et le recensement de la mémoire orale des îles du sud-ouest de l’Océan indien, et qui travaille à partir du cadre du projet de la Route de l’esclave, a suscité l’intérêt des populations concernées et la prise de conscience de la nécessité de protéger l’héritage oral des îles qui ont connu la traite négrière et l’esclavage. A ce titre, l’Université mauricienne, le Centre Nelson Mandela, l’Institut national d’éducation des Seychelles, l’Abro à Rodrigues et le Centre National de Documentation et de Recherches (CNDRS) dans les Comores ont chacun lancé des programmes de collectes des données en 2001 et 2002. Ces programmes sont poursuivis, à la fois par des inventaires et des formations sur le terrain. Les documents, numérisés et conservés dans les institutions nationales des îles, sont accessibles au public.

Inventaire des sites de mémoire dans l’Océan indienLe programme pour identifier et inventorier le patrimoine oral, développé depuis plus de trois ans en collaboration avec l’UNESCO, a abouti à des résultats signifiants dans une partie de l’Océan indien (Réunion, Comores, îles Maurice et Rodrigues, Seychelles et Madagascar). Il est désormais possible d’envisager la rédaction d’une liste exhaustive de tous les sites liés à la mémoire de la traite négrière. Le programme doit prendre en compte la spécificité locale de la traite négrière dans cette région, à savoir son développement sur des centaines d’années, poursuivie au-delà des abolitions sous couvert d’engagisme. Il a impliqué non seulement le continent africain mais aussi le continent sub-indien et l’Asie, ainsi que les lieux liés au marronnage. Dans cette perspective, les données collectées à propos du patrimoine oral doivent fournir des informations aidant à l’élaboration de la liste des sites et des lieux de mémoire.

Certaines des îles de l’Océan indien, comme la Réunion, l’île Maurice et les Seychelles, ont déjà inscrit des sites liés au commerce des esclaves. Le projet exécuté pendant la biennale 2006-2007, a commencé par l’inventaire des sites à Madagascar et aux Comores, étant donné qu’elles n’avaient pas encore établi de liste exhaustive de leurs sites et lieux de mémoire.

Le projet sera coordonné par la Chaire UNESCO après constitution d’un comité scientifique régional bénéficiant du support et de l’assistance des autorités locales ainsi que des institutions scientifiques et universitaires régionales.

Archéologie sub-aquatiqueLe projet intitulé L’Utile…1761, Esclaves oubliés, comprend un volet de recherche archéologique sub-aquatique concernant un bateau qui a fait naufrage sur l’île Tromelin, abandonnant son chargement d’esclaves en provenance de Madagascar sur l’île.

Traite dans le monde arabo-musulman

Le séminaire international sur les « Interactions culturelles issues de la traite négrière et l’esclavage dans le monde arabo-musulman » (17-19 mai 2007, Rabat et Marrakech, Maroc) a été organisé par l’UNESCO dans le cadre du projet de la Route de l’esclave, en collaboration avec la Commission nationale marocaine pour l’UNESCO et le Bureau de l’UNESCO à Rabat. Cette rencontre internationale a eu pour but de renforcer les activités du projet dans des régions moins étudiées, en particulier le monde arabo-musulman.

Le colloque a réuni des chercheurs originaires des pays de l’Afrique subsaharienne, du Maghreb et du Moyen-Orient, choisis pour leur expertise et leur expérience en ce qui concerne les conséquences de la traite négrière et de l’esclavage dans cette partie du monde.

Résistances et abolitions

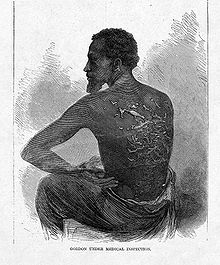

Les premiers combattants pour l’abolition de l’esclavage ont été les captifs et les esclaves eux-mêmes, qui ont adopté des méthodes diverses de résistance vis-à-vis de leur servitude, de leur « capture » en Afrique à leur vente et à leur exploitation dans les plantations en Amérique et dans les Caraïbes. La rébellion et le suicide ont été les principales formes de résistance.

Les colonies américaines ont été fréquemment désorganisées par des révoltes d’esclaves, ou par la menace de révolte. Les administrateurs des colonies britanniques et françaises dans les années 1730 ont observé qu’un « vent de liberté » était en train de souffler dans les Caraïbes, témoignant ainsi de l’existence d’une véritable résistance à l’esclavage. Cela s’est matérialisé cinquante ans plus tard par la rébellion à Saint-Domingue.

Dès la fin du XVIIe siècle, des individus tout comme les diverses sociétés abolitionnistes qui avaient été établies, commencèrent à condamner l’esclavage et la traite négrière. Cet élan fut essentiellement originaire des pays anglophones. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les abolitionnistes britanniques, français et nord américains, conçurent un ensemble d’arguments moraux, religieux et, de temps à autre, économiques pour combattre la traite négrière et l’esclavage.

Un processus irréversibleLa destruction du système esclavagiste a commencé dans la colonie française de Saint-Domingue vers la fin du XVIIIe siècle. Ce processus à long terme a duré jusqu’en 1886 à Cuba et 1888 au Brésil. La révolte d’esclaves de Saint-Domingue en août 1791 a profondément affaibli le système colonial des Caraïbes, suscitant une insurrection générale qui conduisit à l’abolition de l’esclavage et à l’indépendance de l’île. Cela marqua le début du triple processus de destruction du système esclavagiste, de la traite négrière des esclaves et du colonialisme.

Deux décrets exceptionnels pour l’abolition ont été produits au XIXe siècle : l’ «Abolition Bill » voté par le Parlement britannique en août 1833 et le décret français signé par le Gouvernement provisoire en avril 1848. Aux Etats-Unis, le Président républicain Abraham Lincoln, a étendu l’abolition de l’esclavage à l’ensemble de l’« Union », à la suite de la Guerre de Sécession en 1865. L’abolition de l’esclavage, qui concerna à l’époque environ quatre millions de personnes, devint le treizième amendement de la Constitution des Etats-Unis.

Biographie d’abolitionnistes majeurs :Commémorations

Différents jours offrent à la communauté internationale l’occasion de se rencontrer à propos de la traite négrière et de l’esclavage. Elles fournissent l’opportunité d’un devoir de mémoire nécessaire concernant cette triste page de l’histoire, afin de rendre hommage non seulement à toutes les victimes de cette tragédie humaine longue de quatre-cents ans, mais aussi à tous ceux qui s’opposèrent et triomphèrent de ce « crime contre l’humanité ».

Ces journées commémoratives permettent d’approfondir la réflexion sur les conséquences contemporaines de cette tragédie et ses effets dans nos sociétés actuelles, à savoir le racisme et la discrimination raciale, l’intolérance, mais également toutes les formes modernes d’esclavage, d’exploitation et de servitude humaine.

- Journée internationale en souvenir des victimes de l’esclavage et de la traite négrière transatlantique (25 mars)

L’Assemblée générale des Etats-Unis a proclamé le 17 décembre 2007 la résolution A/RES/62/122 faisant du 25 mars la Journée internationale en souvenir des victimes de l’esclavage et de la traite négrière transatlantique. Le but de cette commémoration est de s’intéresser aux quatre-cents ans de traite négrière transatlantique ainsi qu’à ses conséquences à long terme dans le monde. Plus

- Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition (23 août)

Comme une réponse à l’intérêt grandissant et aux espérances générées par le lancement en 1994 du projet de la Route de l’esclave, la conférence générale a fait du 23 août, par sa résolution 29/C40 la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Réaffirmer des faits historiques, développer une solidarité internationale, promouvoir la tolérance et les droits de l’homme par la mobilisation et l’implication de toutes les parties prenantes (Etats membres, organisations internationales et organisations non gouvernementales, société civile et secteur privé) constituent les principaux enjeux de cette célébration. Cette date symbolise le fait que ce sont les esclaves eux mêmes qui ont été les principaux acteurs de leur liberté. En effet, l’insurrection qui a eu lieu à Saint-Domingue (aujourd’hui République d’Haïti et République Dominicaine) dans la nuit du 22 au 23 août 1791 a affecté de manière irréversible le système esclavagiste. Cette révolte a été le point de départ du processus abolitionniste de la traite négrière transatlantique. De plus, cette date rend hommage à la résistance historique qui a mené à la création du premier Etat noir indépendant, la République d’Haïti.

- Journée internationale de l’abolition de l’esclavage (2 décembre)

La Journée internationale de l’abolition de l’esclavage, le 2 décembre, rappelle la date de l’adoption, par l’Assemblée générale, de la Convention des Nations-Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (Résolution 317(IV) du 2 décembre 1949. Plus

- Année internationale de commémoration de la lutte contre l’esclavage et de son abolition (2004)

Par sa résolution 57/195, L’Assemblée générale des Nations-Unies a proclamé 2004, l’Année internationale de la commémoration de la lutte contre l’esclavage et de son abolition. Cette année a marqué le bicentenaire de la création du premier Etat noir, Haïti. Ce pays symbolise la lutte et la résistance des esclaves qui permit le triomphe des principes de liberté, d’égalité, de dignité et des droits de l’homme. Cette commémoration a également fourni un espace de réunion fraternelle entre l'Afrique, l’Europe, les Caraïbes et les Amériques. Plus

Commémorations semblables- Journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l’Holocaust (27 janvier)

Formes contemporaines d’esclavage

Le trafic d’êtres humains peut être défini comme « le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contraintes, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, aux fins d’exploitation ». (UN Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes)[3].

Tandis que les moyens par lesquels les formes contemporaines et plus traditionnelles d’esclavage ont opéré diffèrent beaucoup, la violation des droits de l’homme et de la dignité humaine sont communs à ces deux pratiques, tels qu’énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations-Unies en 1948. De nos jours, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), des millions d’individus, essentiellement des femmes et des enfants, subissent ce destin tragique, ce qui renforce ainsi la nécessité de la part de tous les pays de prévenir le trafic des êtres humains.

Dans le cadre du « Projet pour combattre la traite des personnes en Afrique », l’UNESCO a pour but de promouvoir des politiques efficaces et culturellement appropriées afin de combattre le trafic des femmes et des enfants dans l’ouest et le sud de l’Afrique. Le projet mène des recherches sur les facteurs qui conduisent à cette traite, recueille les meilleures pratiques de lutte aux racines du trafic, et organise des ateliers de formation destinés aux décideurs politiques, aux organisations non-gouvernementales, aux leaders communautaires et aux médias.

De plus, le trafic et le projet HIV/SIDA basé aux Bureaux de l’UNESCO de Bangkok s’attaque à la triade HIV/SIDA, trafic et utilisation de médicaments non traditionnels dans la plus grande sous région du Mékong , via des programmes de recherche, de développement et de mise en œuvre qui courcicuitent ces effets pour promouvoir les besoins de populations menacées et vulnérables. Ce projet tire parti de la ligne de conduite sur le plan régional de l’UNESCO visant à « étendre la protection internationale aux cultures et expressions culturelles en danger, vulnérables et minoritaires ».

Pour plus d’informations :

- Projet pour combattre la traite des personnes en Afrique

- UNESCO Bangkok pour le projet contre le trafic et l’HIV/SIDA

- Normes, principes et droits fondamentaux au travail (Organisation internationale du travail)

- Travail des enfants (Fonds des Nations Unies pour l’enfance)

- Comité des droits de l’Homme (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme)

- Droits humains (Secteur de l’UNESCO pour les sciences sociales et humaines)

Aujourd’hui, plusieurs conventions internationales ont fait de l’esclavage et du trafic d’êtres humains un « crime contre l’humanité », puni par le droit pénal international.

Initiatives pédagogiques

Dans le projet de la Route de l’esclave, une importance toute particulière est accordée au développement de matériel pédagogique visant à améliorer l’enseignement de la traite négrière et ses conséquences. Continuant le travail initié sous l’égide du projet ASPnet Projet éducatif de la traite négrière transatlantique, le projet de la Route de l’esclave a contribué à de nombreuses initiatives pour développer les outils éducatifs et pédagogiques sur la traite négrière et l’esclavage destinés aux élèves, aux professeurs et à un large public.

Il a ainsi contribué au développement du contenu des livres scolaires des écoles primaires et secondaires, en particulier en France, au Royaume-Uni, aux Caraïbes et dans différents Etats africains. Il a également contribué à la publication de deux ouvrages destinés aux enfants sur les sujets suivants : Raconte-moi l’esclavage (Tell me about…the Slave Trade) et l’Esclavage raconté aux enfants.

En coopération avec le Bureau de l’UNESCO de San José (Costa Rica), un travail a débuté sur une collection de quatre travaux éducatifs et d’un guide didactique intitulé Del olvido a la memoria (De l’oubli à la mémoire), désigné par les Etats d’Amérique centrale, sous l’égide du projet afin d’améliorer la connaissance des formes particulières d’esclavage de cette sous région et des multiples apports de la part d’individus d’ascendance africaine. Les quatre travaux viennent d’être publiés et une plus large diffusion est en cours afin qu’ils puissent être officiellement utilisés dans les pays d’Amérique centrale.

Le projet coopère avec le musée de la Marine nationale à Londres pour produire et diffuser des kits éducatifs et d’information sur la traite négrière et l’esclavage, destinés aux étudiants et aux professeurs. Le but de ce programme est de faciliter l’enseignement du sujet via des instruments intéressants et documentés.

Références

- Route de l’esclave

- Prononcé par Mme Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, à l’occasion de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, 23 août

- « Protocole additionnel à la Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants », 2010

Liens externes

-

Wikimedia Foundation. 2010.