- Histoire générale de l'Afrique

-

L’Histoire générale de l’Afrique (HGA) est un projet en deux temps entrepris par l'UNESCO dès 1964 et qui se poursuit aujourd’hui. Durant sa 13e session, la Conférence Générale de l’UNESCO a appelé l’institution à entreprendre cette initiative suite au vif besoin ressenti par les Etats membres africains récemment indépendants de reconquérir leur identité culturelle, de remédier à l’ignorance généralisée sur le passé du continent africain et enfin de se libérer de la lecture coloniale de leur histoire. Lancée en 1964 et achevée en 1999, la phase 1 a abouti à la rédaction et à la publication de l’Histoire générale de l’Afrique en huit volumes, mettant en lumière l’héritage commun des peuples d’Afrique. La phase 2, commencée en 2009, se concentre sur l’élaboration et la rénovation de l’enseignement de l’histoire dans les pays membres de l’Union africaine (UA) et la mise en place de matériel pédagogique d’accompagnement destinés aux écoles primaires et secondaires sur la base des huit volumes de l’Histoire générale de l’Afrique. Elle a également pour but de promouvoir et d’harmoniser l’enseignement de cette collection dans les établissements supérieurs de tout le continent et de l’utiliser pour la révision des manuels scolaires en Afrique et à travers le monde. L’objectif de ces deux phases est de se réapproprier l’interprétation et l’écriture de l’histoire de l’Afrique et de mettre en lumière l’apport des cultures africaines passées et présentes dans l’histoire générale de l’humanité.

Un aperçu de l’Histoire générale de l’Afrique

- Volume I : Méthodologie et préhistoire africaine

- Sous la direction de J. Ki-Zerbo

- Volume II : Afrique ancienne

- Sous la direction de G. Mokhtar

- Volume III : L’Afrique du VIIe au XIe siècle]

- Sous la direction de M. M. El Fasi et I. Hrbek

- Volume IV : L’Afrique du XIIe au XVIe siècle]

- Sous la direction de D. T. Niane

- Volume V : L’Afrique du XVIe au XVIIIe siècle

- Sous la direction de B. A. Ogot

- Volume VI : L’Afrique au XIXe siècle jusque vers les années 1880

- Sous la direction de J.F. A. Ajayi

- Volume VII : L’Afrique sous domination coloniale 1880-1935

- Sous la direction de A.A. Boahen

- Volume VIII : L’Afrique depuis 1935]

- Sous la direction de A.A. Mazrui and C. Wondji

Sommaire

Histoire

- "Mon vécu, l’expérience que j’ai eue en tant que professeur et directeur m’ont enseigné combien il était nécessaire pour l’éducation des jeunes générations et pour l’information d’un public plus large d’avoir un livre d’histoire produit par des savants comportant la connaissance des problèmes et des espoirs de l’Afrique, avec la possibilité d’appréhender le continent dans son intégralité."

- - Amadou Mahtar M’Bow, ancien Directeur général de l’UNESCO (1974-1987)

Le projet couvre deux des priorités de l’UNESCO : l’Afrique et l’éducation. L’Afrique, en ce qui concerne ses besoins urgents de développement au niveau national et afin de promouvoir le processus d’intégration régionale, et l’éducation, parce qu’il s’agit d’un droit humain fondamental à la base du développement et de la création d’une communauté responsable. Les africains ont exprimé leur désir de « décoloniser » l’histoire de leur continent pour mettre fin aux préjugés persistants et rétablir la vérité sur leur passé. Le projet a pris en considération les outils modernes d’enseignement comme les ressources internet et les plates-formes multimédia afin de faire de celui-ci un processus interactif. L’Afrique n’a jamais été totalement isolée du reste du monde et a toujours bénéficié d’échanges mutuels et d’influences avec l’Asie, le Moyen Orient, l’Europe et les Amériques. Le commerce des esclaves, l’esclavage et la colonisation ont eu un impact considérable sur la fragmentation du continent. La diaspora africaine qui en a résulté a contribué de manière significative à la création de nouvelles cultures et sociétés. L’utilisation pédagogique de l’Histoire générale de l’Afrique a pour but de développer le programme d’étude mettant en avant l’apport africain dans le progrès de l’humanité et les valeurs africaines partagées dans diverses parties du monde.Dans cette perspective, la création de l’Union africaine (UA) et la philosophie de développement du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) ont apporté des solutions aux défis africains en offrant un nouveau contexte favorable à l’orientation politique et ont fourni les bases d’une rénovation de l’enseignement de l’histoire sur tout le continent. En outre, le Plan d’action de la Deuxième décennie pour le développement de l’éducation en Afrique (2006-2015), en mettant l’accent sur le lien entre l’éducation et la culture et la qualité des contenus pédagogiques, a constitué un cadre idéal pour la réalisation du projet.

L’article 7 de la Charte de la renaissance culturelle africaine adoptée en 2006 au sommet des chefs d’Etat à Khartoum stipule que :

- "Les Etats africains doivent travailler eux-mêmes à la renaissance africaine. Ils s’accordent sur la nécessité de reconstruire la mémoire historique et la conscience de l’Afrique et de la diaspora africaine. Ils considèrent que l’Histoire générale publiée par l’UNESCO constitue une base fiable pour l’enseignement de l’histoire de l’Afrique et recommandent sa diffusion, en incluant les langues africaines, tout comme sa publication en version abrégée et simplifiée à destination d’un public plus large."

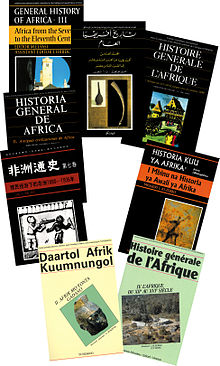

Phase I

(1964-1999) Suite à leur décolonisation au début des années 1960, les Etats africains ont ressenti un vif besoin de comprendre leur passé et d’approfondir la connaissance de leur patrimoine commun. Ils ont donc sollicité l’UNESCO pour les assister dans la réaffirmation de leur identité culturelle et renforcer cette aspiration commune visant à achever l’unité africaine. Une partie de leur effort a consisté à combattre une certaine vision selon laquelle le manque de sources écrites rendrait difficile une étude sérieuse voire la production d’une histoire africaine. Une remise en cause de la lecture conventionnelle de l’histoire a été nécessaire afin de fournir une image plus exacte du continent africain, de sa diversité culturelle et de son apport dans le progrès général de l’humanité. Ainsi, lors de sa 16e session (1964), la Conférence générale de l’UNESCO a invité le Directeur de l’institution à promouvoir l’élaboration d’une Histoire générale de l’Afrique. C’est dans ce cadre que l’Histoire générale de l’Afrique a été préparée, rédigée et publiée en huit volumes avec une édition principale en anglais, français et arabe. Des publications supplémentaires ont été traduites en chinois, portugais, russe, allemand, italien, espagnol et japonais. De même, douze études et documents traitant de questions et de thèmes particuliers, ont été publiés dans le cadre de ce travail ainsi qu’une version abrégée de l’édition principale en anglais, en français et dans trois langues africaines (kiswahili, hausa et peul). Cette prodigieuse entreprise a représenté trente-cinq années de coopération entre trois cent cinquante spécialistes de l’Afrique et du monde entier et impliqué les meilleurs experts africains tels Cheikh Anta Diop, Joseph Ki-Zerbo, Théophile Obenga, Ali Mazrui, Gamal Mokhtar, Bethwell Allan Ogot, etc.

La préoccupation principale de la phase I a été de fournir une perspective culturelle pertinente basée sur une approche interdisciplinaire et un approfondissement de l’histoire des idées, des civilisations, des sociétés et des institutions. Dans cette perspective, il a été envisagé de valoriser un point de vue africain ayant recours aux sources africaines, telles que les traditions orales, la richesse artistique et l’histoire des idées. Une approche de l’Afrique continentale dans son ensemble a été adoptée afin d’éviter la dichotomie fréquemment opérée entre l’Afrique du nord et l’Afrique sub-saharienne. Ce changement de perspective est illustré par un nombre significatif d’experts africains renommés ayant contribué à ce projet en tant que membres du Comité scientifique international, éditeurs ou auteurs.

Pour s’atteler à cette tâche, rendue complexe et difficile par la diversité des sources et par l’importante dispersion des documents, l’UNESCO a procédé par étapes. La première étape (de 1965 à 1969) a consisté à rassembler la documentation et à planifier le travail. De nombreuses réunions se sont tenues et des campagnes ont été menées dans les contrées pour recueillir les traditions orales et établir des centres de documentation régionale. De plus, de nombreuses activités ont été entreprises comme l’inclusion de la collection des manuscrits non publiés en arabe et Ajam (manuscrits écrits en langue africaine avec l’alphabet arabe) ou encore la compilation des inventaires d’archives et la préparation d’un répertoire de sources sur l’histoire de l’Afrique, sélectionné parmi les archives et les bibliothèques de pays européens et asiatiques et publié par la suite en neuf volumes.

La seconde étape (de 1969 à 1971) a été dédiée à la réflexion sur des questions substantielles et méthodologiques complexes survenues à la faveur de la compilation de l’Histoire générale de l’Afrique. Il a été décidé que celle-ci devrait couvrir trois millions d’années d’histoire africaine, en huit volumes, publiée en anglais, arabe, français et en langues africaines telles que le kiswahili, le hausa ou le peul.

La dernière étape (de 1971 à 1999) a couvert la rédaction et la publication des volumes. Cela a commencé par la mise en place d’un Comité scientifique international afin d’assurer le caractère intellectuel et scientifique du travail et de superviser la rédaction et la publication. Durant cette période, l’UNESCO a organisé des colloques et des symposia scientifiques sur des sujets en lien avec l’histoire de l’Afrique, la plupart d’entre eux étant donnés par des chercheurs. Les résultats de ces réunions ont été publiés dans une série d’ouvrages intitulés « Etudes et documents de l’UNESCO – l’Histoire générale de l’Afrique ». Douze études ont été publiées couvrant une large gamme de sujets incluant le commerce des esclaves, les relations entre l’Afrique et le monde arabe, celles entre l’Afrique et l’Océan indien ainsi que le rôle des femmes et des jeunes.

Tout cela a été élaboré en tenant compte du rôle de l’histoire dans la construction d’une identité et dans l’appréhension des liens communs qui sous tendent la diversité culturelle de chaque région conformément à l’un des objectifs initialement mis en place par les initiateurs de l’Histoire générale de l’Afrique. En mars 2009, et en collaboration avec la commission de l’Union africaine, l’UNESCO a lancé la phase II de l’HGA, à savoir le projet sur "l’utilisation pédagogique de l’Histoire générale de l’Afrique."

Phase II

(de 2009 à aujourd’hui) En 2009, l’UNESCO a lancé la seconde phase du projet axé sur l’exécution de « l’utilisation pédagogique de l’Histoire générale de l’Afrique ». Cette phase, qui constitue une priorité dans la coopération entre l’UNESCO et l’Union africaine, se situe dans le cadre du Plan d’action de la Deuxième décennie pour le développement de l’éducation en Afrique (2006-2015). Ce Plan d’action renforce le lien entre l’éducation et la culture et valorise la qualité des contenus pédagogiques tels que les ressources internet ou le matériel audiovisuel, sur la base des recommandations des différentes réunions d’experts que l’UNESCO a organisées ainsi que des études qu’elle a initiées avant et après la fin de la première phase du projet.

Afin d’exécuter avec succès la seconde phase du projet, l’UNESCO a du la faire valider par différentes institutions africaines et parties prenantes incluant les représentants des ministères de l’éducation et diverses associations professionnelles regroupant des historiens, des professeurs d’histoire, des pédagogues… Lors de la réunion du COMEDAF en novembre 2009, les ministres africains ont réitéré leur soutien au projet et ont fait appel au volontarisme politique de l’Union africaine. La continuation de la coopération entre la Commission de l’Union africaine et l’UNESCO a été nécessaire pour faciliter la mise en place du projet.

Les objectifs :

" Ce projet nous donne la formidable opportunité de développer une vision panafricaine mettant en lumière la contribution des cultures et des civilisations africaines à l’humanité." [1]-

- - Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, 16 juin 2010

Le principal objectif de la phase II intitulée "l’utilisation pédagogique de l’Histoire générale de l’Afrique" est de contribuer à la rénovation de l’enseignement de l’histoire sur la base de l’Histoire générale de l’Afrique dans les Etats membres de l’Union africaine et ainsi de promouvoir le processus d’intégration régionale africaine. Plus précisément, ce projet vise à :

- Elaborer des contenus communs pour le niveau primaire et secondaire pour les trois classes d’âges retenues (moins de 12 ans, 13-16 ans et 17-19 ans), basé sur un atlas historique et un CD-ROM éducatif, le contenu pouvant, si nécessaire, être adapté aux situations locales sans changer l’approche régionale ;

- Améliorer la formation des enseignants au regard des dernières découvertes historiques et des avancés en termes de méthodologies et de méthodes d’enseignement de l’histoire. Un guide de l’enseignant doit être crée et des directives pour renforcer la formation des enseignants de l’école primaire et secondaire doivent être définies.

- Promouvoir et harmoniser l’enseignement de l’Histoire générale de l’Afrique, dans les universités africaines.

La mise en place :

Afin de mettre en place le projet, l’UNESCO a établi un Comité scientifique composé de dix membres, issus des cinq sous régions du continent, responsable de l’orientation scientifique et intellectuelle du projet. Les membres du comité ont été désignés par le directeur général de l’UNESCO en février 2009 après une série de consultations tenues entre différents partenaires et intervenants comprenant l’Union africaine, le groupe africain de l’UNESCO, le pays financeur, l’Association des Historiens africains (AHA), l’Association internationale des historiens et les membres de l’ancien Comité scientifique international mis en place pour la première phase du projet. Ces membres sont : le Professeur Alaa El-din Shaheen (Egypte), le Professeur Taieb El Bahloul (Libyan Arab Jamahiriya), le Professeur Sifiso Ndlovu (Afrique du sud), le Professeur Amakobe Florida Karani (Kenya), le Professeur Adame Ba Konaré (Mali), le Professeur Jean Michel Mabeko-Tali (Congo), le Professeur Lily Mafela (Botswana), le Professeur Elikia M’bokolo (République démocratique du Congo), le Professeur Mamadou N’doye (Sénégal) et le Professeur Bahru Zewde (Éthiopie).Les membres mentionnés ci-dessus ont été institués le 24 février 2009 dans le cadre d’un forum pour l’organisation régionale et subrégionale de l’Afrique afin de soutenir la coopération entre l’UNESCO et le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique ayant pris place à Tripoli (Libye) du 20 au 24 février 2009[2]. L’UNESCO a organisé une réunion de spécialistes les 16 et 17 mars 2009[3] pour discuter de la voie à suivre dans la mise en place du projet. Cette réunion a été immédiatement suivie par la première réunion du Comité scientifique qui s’est déroulée du 18 au 20 mars 2009.

Principaux développements depuis le lancement de la phase 2:

1. Organisation d’une réunion de spécialistes:

L’UNESCO a organisé les 16 et 17 mars 2009 une réunion de spécialistes regroupant 35 experts de différentes sous régions du continent et incluant des membres de l’ancien Comité scientifique international de la première phase de l’HGA, des éditeurs et des auteurs des volumes de l’Histoire générale de l’Afrique, des représentants des organisations des sous régions africaines, etc. Durant la réunion, les experts ont discuté de la méthodologie proposée concernant l’exécution du projet et ont fait des recommandations concrètes au Comité scientifique.2. Organisation de la 1ère réunion du Comité scientifique:

Le Comité scientifique pour l’utilisation pédagogique de l’Histoire générale de l’Afrique a tenu sa première réunion du 18 au 20 mars 2009 au siège de l’UNESCO. Le Comité :-

- A élu son bureau son bureau (Prof. Mbokolo, Président ; Prof. N’doye, 1er Vice Président ; Prof. El Bahloul, 2e Vice Président ; Prof. Mafela, Rapporteur)

- A déterminé le fonctionnement du Comité

- A discuté de la méthodologie et des activités proposées pour la mise en œuvre du projet

- A examiné les recommandations formulées à cette fin par la réunion de spécialistes

- A insisté sur le besoin de mettre en œuvre des politiques pertinentes et des événements culturels pour faire connaître le projet et le promouvoir

3. Adhésion au conseil exécutif de l’Union africaine (UA):

-

- Durant sa 6e session ordinaire qui s’est tenue à Khartoum les 24 et 25 janvier 2006, les chefs d’Etat de l’Union africaine ont pris une décision concernant le renforcement des liens entre l’éducation et la culture (Assemblée/UA/déc.96 (VI)), comme l’un des principaux objectifs du Plan d’action de la Deuxième décennie pour le développement de l’éducation en Afrique (2006-2015)

- Durant sa 15e session ordinaire qui s’est tenue à Syrte (Libye) du 24 au 30 juin 2009 le conseil a adopté une décision dans laquelle il a exprimé son soutien en faveur du projet et a préconisé aux Etats membres de l’Union africaine de contribuer à sa mise en œuvre (Décision EX.CL/Déc. 492 (XV) Rev.1).

4. Adhésion à la conférence des ministres de l’Education de l’Union africaine (COMEDAF):

-

- Durant leur 2nde session extraordinaire (COMEDAF II+) qui s’est tenue du 4 au 8 septembre 2006 à Maputo (Mozambique), les représentants des ministères africains de l’éducation ont fait, dans leur déclaration, de l’enseignement de l’histoire africaine un des points principaux pour surmonter les déficiences du système éducatif africain ainsi que pour garantir que l’éducation joue son rôle dans la vision de l’Union africaine et cela, dans la deuxième décennie pour le développement de l’éducation en Afrique.

- Durant leur 4e session ordinaire (COMEDAF IV) qui s’est tenue à Mombasa (Kenya) du 23 au 26 novembre 2009, les ministres africains, dans leur communiqué, ont réaffirmé leur soutien en faveur du projet et ont préconisé une volonté politique forte de la part de l’Union africaine concernant le projet.

5. Désignation des points prioritaires avec les représentants des ministères africains de l'éducation:

46 ministres africains de l'éducation sur 51 ont désigné les points prioritaires avec leurs ministères confirmant ainsi leur participation à la mise en œuvre du projet.6. Désignation des comités de rédaction pour l’élaboration d’outils pédagogiques sur la base de l’HGA:

Le Comité scientifique pour le projet s’est réuni du 24 au 28 octobre 2010 pour désigner les membres des comités de rédaction du contenu pédagogique commun et des guides pour les enseignants. Le Comité a sélectionné 30 experts qui composeront les comités mentionnés précédemment, prenant en compte la compétence, le genre et l’équilibre géographique.Références

- Prononcé par Mme Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO à l’occasion de la conférence régionale sur l’Utilisation pédagogique de l’Histoire générale de l’Afrique. Rapporté le 11 janvier 2011.

- Rapporté par le Directeur général chargé de l’exécution du programme (34/C5) (1er janvier 2008-30 juin 2009) Coordination et contrôle de l’action envers l’Afrique. Rapporté le 11 janvier 2011.

- Réunion d’experts sur l’utilisation pédagogique de l’Histoire générale de l’Afrique. UNESCO, 16-17 mars 2009. Rapporté le 11 janvier 2011.

Wikimedia Foundation. 2010.