- Dado

-

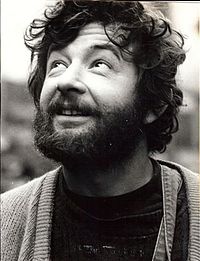

Miodrag Djuric, dit « Dado » Dado au début des années 1970 Nom de naissance Miodrag Djuric Naissance 4 octobre 1933

Cetinje, province du Monténégro, YougoslavieDécès 27 novembre 2010

Pontoise (France)modifier

Miodrag Djuric, dit « Dado », né le 4 octobre 1933 à Cetinje (province du Monténégro, Yougoslavie[1], et mort à Pontoise, France, le 27 novembre 2010[2], est un peintre, dessinateur, graveur, sculpteur.

Arrivé en France en 1956, il se fait très rapidement remarquer par Jean Dubuffet qui le présente à Daniel Cordier. Celui-ci deviendra alors son principal marchand pendant plusieurs années et participera à la mise en place de sa renommée internationale.

Sommaire

Biographie

De Cetinje à Paris

Né d'une mère professeur de biologie et d'un père artiste[3], Dado est, dans son enfance, confronté aux affres de la Seconde Guerre mondiale. Cetinje — son lieu de naissance —, petite ville du sud du Monténégro, reste profondément ancré en lui, que ce soit par les reliefs, le sol, le paysage montagneux de calcaire friable, ou par les monstruosités infligées aux hommes par d'autres hommes — monstruosités qu’on lui a racontées et qu’il y a vues[4].

Très affecté par la mort de sa mère en 1944, alors qu'il n'a que onze ans, Dado quitte l'école et ne la reprend qu'en 1947 pour intégrer l'École des beaux-arts de Herceg Novi, puis celle de Belgrade.

À la fin de son cursus, en 1956, il décide de partir s'installer à Paris[5].

De Paris à Hérouval

Dado arrive à Paris le 16 août 1956. Il ne connaît presque personne, ne parle ni ne lit le français. La langue, aussi difficile qu’elle soit, il l’apprend assez vite en lisant les gros titres de France Soir et en se faisant des amis. Il commence à travailler sur des chantiers de peinture en bâtiment. Très rapidement, il obtient un emploi d'assistant dans l'atelier de lithographie de Gérard Patris. Il y fait la rencontre de Jean Dubuffet, le peintre de l'« art brut », qui jouit déjà d'une certaine notoriété artistique.

Entièrement séduit par le travail du jeune artiste, Dubuffet le présente à Daniel Cordier qui devient alors son marchand principal[6]. Cordier a le mérite d’avoir été celui qui offrit leur première exposition personnelle à de nombreux artistes aujourd'hui reconnus tels Bernard Réquichot, Robert Rauschenberg, Öyvind Fahlström, ou d'autres tels Dubuffet ou Michaux[7].

Commence alors la grande aventure artistique de Dado. Cordier lui obtient une chambre à Paris afin qu’il soit plus à même de peindre. Pourtant, Dado se sent mal dans l’univers de la ville, il aspire à plus de tranquillité[8] :

- « Dans le chaos qu’est une grande ville personnellement, je me suis trouvé complètement éclaté, déchiré. Je ne voyais plus rien, vraiment, je marchais dans la rue mais en pièces détachées, carrément. De la merde. Je pataugeais dans une espèce de merde, je ne voyais rien[9]. »

Daniel Cordier lui propose d'acheter pour une somme symbolique un vieux moulin qu'il possède à Hérouval (dans le Vexin français), non loin de Gisors ; proposition que Dado s'empresse d'accepter en venant s'y installer rapidement.

En 1962, son travail devenant connu outre-Atlantique, Dado se retrouve à New York pendant trois mois. Il y rencontre Hessie, artiste peintre cubaine qu’il épouse, devenant ainsi le père spirituel de ses deux enfants : Domingo et Yasfaro. Ils s’installent tous à Hérouval, où Dado reçoit des amis artistes comme le couple Hans Bellmer–Unica Zürn.

Avec Dado, Hessie donne naissance à Yanitza en 1965, dont Unica Zürn sera la marraine, Malcolm en 1968, puis Amarante en 1972[10].

En 1964, Dado expose pour la troisième et dernière fois à la galerie Daniel Cordier de Paris (la précédente fois étant trois ans auparavant), qui annonce sa fermeture peu après. La suite se compose de tout un ensemble de rencontres que l’artiste fait par le biais de ses amis et qui lui permettront de travailler avec des galeristes tels André François-Petit, Jean-François Jaegger à la galerie Isy Brachot, Jeanne Bucher, les frères Aberbach à New-York, Marianne et Pierre Nahon à la galerie Beaubourg ou encore Alain Margaron.

Cependant, les dernières années de sa vie, l'artiste n'a plus de galeriste attitré et travaille en dehors de tout système marchand.

Œuvre

Depuis ses débuts, Dado invite le spectateur à pénétrer l’univers vertigineux de ses rêveries obsédantes. Il n’a de cesse, avec ses peintures comme ses fresques, dessins, collages, ou encore sculptures, de présenter un univers torturé et chaotique en constante évolution, fruit indiscutable de son douloureux vécu personnel mais aussi de son imagination débordante. Un univers dans lequel on retrouve toutefois bien souvent, parmi les monstres, une note d’humour qui rend la représentation moins désespérée qu’elle ne pourrait l’être.

L'œuvre de Dado a beaucoup évolué au fil des années tant l'artiste semble être dans une quête perpétuelle de renouvellement.

L'exégète peut ainsi discerner une bonne dizaine de périodes dans son travail[11] :

- 1945-1954 : Préhistoire de Dado. Dado développe son univers en se confrontant aux travaux d'artistes différents qu'il peut admirer dans les ouvrages de la bibliothèque de l'École des beaux-arts.

- 1955-1956 : Période mécanique. L'artiste mêle les souvenirs de dimanches après-midi passés avec un ami à ranger les outils de l'atelier de sidérurgie du père de ce dernier - l'atelier devenant ainsi une salle de jeu de fortune - à une fantastique particulière donnant lieu à des personnages grotesques, fruits d'assemblages d'éléments mécaniques divers qui les font plus ressembler à des poupées qu'à des hommes.

- 1955-1957 : Les bébés-fœtaux. On observe dans cette période de curieux personnages enfantins déformés et peints dans des coloris pâles, oscillant entre rose, gris et bleu.

- 1958-1960 : Les personnages minéraux. Souvenir des paysages montagneux friables du Monténégro et quelques fois écho au noir des monuments pollués de Paris, cette période évoque également tout l'intérêt que peux porter Dado aux sciences naturelles. Effectivement ici, les personnages sont fissurés, lézardés à un tel point que leurs chairs finissent par d'avantage ressembler à une terre d'argile séchée qu'à une peau humaine. On perçoit également dans cette période, l'intérêt porté à la biologie et plus particulièrement aux maladies de peaux qui déforment corps et faciès.

- 1961-1962 : La récréation pointilliste. Après s’être installé à Hérouval et découvrant la lumière pour lui nouvelle du Vexin Normand, Dado développe pendant une courte période une certaine mouvance pointilliste. Une sorte de « pause » picturale donc, où l’artiste continue de donner un relief minéral à ses personnages, mais cette fois-ci sans fendillement, avec simplement des taches colorées.

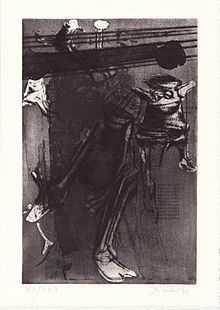

- 1961-1964 : Le grand cirque monstrueux. Simultanément à la « pause pointilliste » Dado donne naissance en 1961 à une véritable cosmogonie où les monstres composés d’éléments disparates, paraissent avoir pris le dessus sur l’homme. La couleur foisonne et les personnages deviennent loufoques. Dans cet univers, ne vont tarder à se retrouver d'innombrables êtres monstrueux dans une profusion et une précision telles, que toute lecture analytique de l’œuvre semble irréalisable et infinie.

- 1965-1973 : Les écorchés. Les monstres, entrés dans la vie et l’œuvre de Dado il y a quelques années, deviennent les fruits d’actes de barbaries incroyables, les présentant dorénavant comme des écorchés, des mutilés. Ce n’est plus vraiment l’aspect extérieur du corps que l’on nous donne à observer mais l’intérieur même, le système nerveux, les muscles, les organes, les os. On observe ici tout l'intérêt de Dado pour le corps humain. Intérêt que l'on retrouve par ailleurs dans les dessins de l'époque. Au niveau des couleurs, on baigne dans un univers de couleurs pâles oscillant entre le rose, le vert et le bleu. En 1966, Dado réalise sa première gravure, une pointe-sèche, chez Georges Visat et s'intéresse également à la lithographie[12].

- 1973-1980 : Les damnés. Les monstres de Dado prennent à nouveau une forme différente et se transforment désormais en personnages situés entre l’enfance et l’âge adulte. Un état incertain qui les rend alors précocement vieillis[13]. Concernant la couleur, le bleu-laiteux caractéristique de Dado, se fait de plus en plus présent, parfois au détriment des autres couleurs.

- De 1980 à 1984, Dado se consacre presque uniquement à la gravure.

- 1984-1989 : La galerie des ancêtres. Il s’agit ici presque d’une galerie de portraits d’êtres monstrueux mais « naturels » que Dado représente en suspension dans un univers sans décor. Des êtres qui dans l'esprit de Dado, sont un écho à ceux de Georges-Louis Leclerc de Buffon dans ses écrits. Le bleu-laiteux devient plus transparent et on se croirait presque plongé dans un univers aquatique où flottent ces formes en suspension.

- 1989- ... : L'explosion des monstres. Les œuvres de cette dernière période présentent des monstres régulièrement réunis dans un même ensemble. Celui-ci formant une certaine « masse » rassemblée au centre de la toile et laissant les bords libres ou tout du moins, inférieurement chargés et plus aérés. La couleur se fait ici plus variée et apposée à la toile d'une manière beaucoup plus abrupte et directe que précédemment.

- Depuis les années 1990, l’artiste présente également un type d’art que l’on pourrait en un certain sens, assimiler au graffiti. Cela notamment dans l’art de la peinture in situ qu’il pratique sur les murs de sa propre maison mais également dans des lieux divers tels le Domaine des Orpellières de Sérignan entre 1994 et 1999, la Chapelle Saint-Luc de Gisors entre 2000 et 2004, ou encore le Blockhaus de Fécamp entre 2003 et 2006.

Expositions

- Principales expositions personnelles

- 1958 : « Peintures », galerie Daniel Cordier, Paris

- 1960 : galerie Daniel Cordier, Francfort

- 1962 : galerie Daniel Cordier, New-York

- 1967 : galerie André François-Petit, Paris

- 1969 : galerie Aujourd'hui, Bruxelles

- 1970 :

- rétrospective, Centre national d'art contemporain (CNAC), Paris

- The Byron Gallery, New-York

- 1971 : galerie Jeanne Bucher, Paris

- 1974 : Aberbach Fine Art, New-York

- 1975 : « Œuvres sélectionnées », galerie Isy Brachot, Bruxelles

- 1976 : galerie Malmgram, Göteborg, Suède

- 1980 : galerie Isy Brachot, Paris

- 1981 : « Dessins et collages », Cabinet des arts graphiques, Centre Pompidou, Paris

- 1983 : galerie Mata, Ljubljana, Yougoslavie

- 1984 : galerie Beaubourg, Paris

- 1987 : galerie Forni, Bologne, Italie.

- 1991 : création d'un musée Dado à Cetinje, Monténégro

- 1993 : Centre culturel français de Karlsruhe, Allemagne

- 1996 :

- « La méchante petite fille », galerie Beaubourg, château Notre-Dame des Fleurs, Vence

- « Le trousseau de Maria L. », galerie Rachlin Lemarié, Paris

- 1999 : « Peintures, Dessins, Sculptures », musée Gustave Fayet, Sérignan

- 2002 : galerie Jacques Girard, Toulouse. « La Chapelle Saint-Luc », galerie Alain Margaron, Paris

- 2004 : collection Daniel Cordier, galerie Chave, Vence

- 2008 : « Les anges du Monténégro », galerie CGB, Honfleur

- 2009 :

- 53e Biennale de Venise, Italie

- « Clarté de l'obscur », Centre culturel français, Belgrade

- « Les Oiseaux d'Irène », galerie Beaubourg, Casino Vernier, Alliance française, Venise

- « Val-Fourré », E.C.M. Le Chaplin, Mantes-la-Jolie

- 2010 :

- Exposition universelle de Shanghai, Pavillon Monténégrin

- Église Saint-Martin, Montjavoult

Notes et références

Bibliographie

- Jean-Louis Andral, Donations Daniel Cordier. Le regard d’un amateur, Paris, Centre Pompidou, 1989.

- Alice Bellony-Rewald, « Dado », Colóquio, n°15, décembre 1973

- Alain Bosquet, Dado : un univers sans repos, Paris, La Différence, 1991

- Daniel Cordier, Huit ans d’agitation, Paris, Galerie Daniel Cordier, 1964

- Daniel Cordier, Georges Limbour, alii, Dado, œuvres de 1955 à 1964, Vence, Galerie Chave, 2004

- Gilles Deleuze, André Descamps, alii, Dado Arras 1997. Exposition dédiée par l’artiste à Maximilien Robespierre, Arras, Galerie Noroit-Arras, 1997

- Christian Derouet, Dado : l’exaspération du trait, Paris, Centre Georges Pompidou, 1981-1982

- Michel Faucher, Emmanuel Pernoud, Dado : gravures 1967/1997, Chartreuse Saint-Sauveur, Art-en-Chartreuse, 1997

- Catherine Gaich, Alain Mousseigne, alii, Dado-Réquichot : La guerre des nerfs, Toulouse, Les Abattoirs, 2002

Lien externe

Notes

- À l'époque, royaume de Yougoslavie.

- Annonce sur le site cyberpresse.ca.

- Gradimir D. Madzarevic, La Médiala, Belgrade, Službeni Glasnik, 2006, p. 227.

- Alain Bosquet, Dado : un univers sans repos, Paris, La Différence, 1991, p. 21

- Michel Faucher, Emmanuel Pernoud, Dado : gravures 1967/1997, Chartreuse Saint-Sauveur,Art-en-Chartreuse, 1997, p. 22.

- Dado, Marcel Billot, Germain Viatte, Dado, Paris, Centre national d’art contemporain, 1970, pp. 41-51.

- Jean-Louis Andral, Donations Daniel Cordier. Le regard d’un amateur, Paris, Collections du Musée national d’art moderne, éditions du Centre Pompidou, 1989, p. 495.

- Dado, Marcel Billot, Germain Viatte, Op. cit., p. 48.

- Ibid., pp. 49-51.

- Michel Faucher, Emmanuel Pernoud, op. cit., p. 22.

- Ces périodes ont pour la plupart été mises en évidence par Jonathan Hœnig dans un mémoire de Master 1 et 2 en histoire de l'art sur Dado, effectué à l'université Paris Ouest Nanterre la Défense sous la direction de Fabrice Flahutez et Thierry Dufrêne de 2008 à 2010 ; obtention pour ce travail de la mention très bien avec 19/20.

- Rémi Mathis, « Hommage à Dado » dans Nouvelles de l'estampe, n°233-234, 2010, p 49

- Edward Lucie-Smith, Chefs-d’œuvre du musée national d’art moderne, Paris, Centre Georges Pompidou, 1982, reproduction du texte dans le dossier d’artiste « Dado » au Centre de documentation du Centre Georges Pompidou, Paris.

Catégories :- Artiste contemporain français

- Plasticien contemporain français

- Peintre français du XXe siècle

- Graveur français du XXe siècle

- Dessinateur français

- Artiste monténégrin

- Naissance en 1933

- Naissance en Yougoslavie

- Décès en 2010

Wikimedia Foundation. 2010.