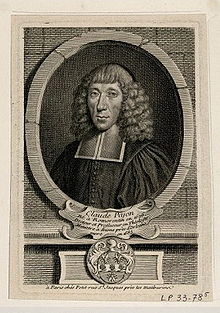

- Claude Pajon

-

Claude Pajon (17 février 1626, Romorantin - 27 septembre 1685, Carré), sieur de La Dure, est un théologien protestant.

Il fut ministre protestant à Marchenoir et Orléans. Il s'est distingué dans sa communion par plusieurs traités philosophiques, et par un système sur le libre arbitre et la grâce, système connu sous le nom de pajonisme, et vivement combattu par Jurieu.

Sommaire

Biographie

Pajon fit ses études à l'Académie de Saumur, ou il soutint deux thèses, l'une De necessitate baptismi, sous la présidence d'Amyrault, l'autre De ministerii Verbi divini necessitate, sous celle de Louis Cappel. En 1650, il fut donné pour pasteur à l'église de Marchenoir, comme successeur de Jean Ardillon, et ne tarda pas à se faire remarquer par la pénétration, la justesse et la netteté de son esprit. Appelé en 1655, à prêcher devant le synode de l'Anjou, il laisse percer quelques opinions qui lui étaient particulières sur la prédestination et la grâce. Plusieurs de ses collègues, calvinistes zélés, s'en montrèrent scandalisés; leur influence toutefois n'alla pas jusqu'à empêcher la nomination de Pajon à une chaire de théologie dans l'Académie de Saumur, en 1666; mais Jurieu, qui débutait dans son rôle de défenseur officieux de l'orthodoxie, se donna tant de mouvement et fit tant de bruit, que, dès l'année suivante, le synode de l'Anjou se crut obligé de soumettre à un examen rigoureux une doctrine qui, au dire de ses adversaires, mettait en péril la véritable religion. Après de longs débats, les principes de Pajon furent reconnus moins dangereux qu'on ne le prétendait, et il fut maintenu dans son poste; mais fatigué de ses querelles et sachant fort bien qu'il n'y avait ni paix ni trêve à attendre des orthodoxes, il saisi la première occasion qui s'offrit de quitter sa chaire. La mort de Perreaux, ministre d'Orléans, dont il épousa plus tard la fille, lui permit de mettre en exécution son projet, en 1668; il accepta la vocation qui lui fut adressée par cette église.

Pajon espérait jouir de plus de tranquillité, parce qu'il serait moins en évidence; il se trompait. Malgré l'extrême réserve qu'il mettait dans la manifestation de ses sentiments, malgré le service qu'il rendit à l'Église protestante en réfutant avec une grande supériorité de talent un écrit de Nicole, il ne put se soustraire aux attaques de plus en plus vives des défenseurs de la prédestination absolue, exaspérés par les progrès du pajonisme, dont les partisans se multipliaient rapidement. En 1677, Jurieu vint à Paris pour se concerter avec Claude, Daillé et quelques autres théologien en renom sur les moyens de faire condamner sa doctrine[1]. Sous leur influence, plusieurs synodes et l'académie de Sedan rejetèrent comme entachées de pélagianisme et d'arminianisme les opinions du disciple d'Amyrault sur le concours de la volonté humaine dans l'oeuvre de la régénération.

Il composa une cinquantaine d'écrit.

Publications

- Sermon sur II Cor. III, 1666

- Examen du livre qui porte pour titre: "Réponse au préjugés légitimes contre les calvinistes", 1673

- Remarques sur l'avertissement pastoral, 1685

Notes et références

- T. XIV de la Collection Conrart, Procédure contre Pajon en 1667.

Sources

- E. André Mailhet, Claude Pajon: sa vie, son systéme religieux, ses controverses : d'aprés des documents entièrement inédits, Librairie Fischbacher, 1883;

- Eugène et Émile Haag, La France protestante, ou Vies des protestants français qui se sont fait un nom dans l'histoire depuis les premiers temps de la réformation jusqu'à la reconnaissance du principe de la liberté des cultes par l'Assemblée nationale ; ouvrage précédé d'une Notice historique sur le protestantisme en France ; suivi des Pièces justificatives et rédigé sur des documents en grande partie inédits.;

- Camille-Marie-Louis de Belenet, Notice généalogique sur la famille Papin, son existence ancienne, sa noblesse, ses alliances, ses illustrations, C. Migault, Blois 1893.

Catégories :- Naissance en 1626

- Décès en 1685

- Théologien protestant français

- Personnalité protestante française

- Théologien français

- Pasteur français

Wikimedia Foundation. 2010.