- Tsimihety (peuple)

-

Tsimihety Populations  Madagascar

MadagascarAutre Langue(s) tsimihety Religion(s) religions traditionnelles modifier

Les Tsimihety (ou Tsimehety) forment une ethnie de Madagascar.

Sommaire

Localisation

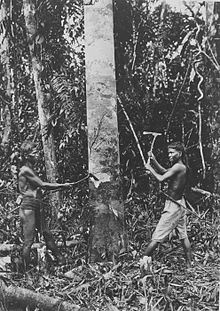

Groupe ethnique de Madagascar, occupant une partie importante du nord de l'île correspondant notamment à la région de l'Androna (d'où l'appellation d'Antandrona servant également à désigner ce groupe), de Mandritsara et de Bealanana. Le territoire traditionnel tsimihety est enclavé entre celui des Antankarana au nord, des Sakalava à l'ouest, des Betsimisaraka à l'est et des Sihanaka au sud c'est-à-dire formé par Mampikony, Boriziny vaovao (Port-Bergé), Antsohihy, Mandritsara, Bealanana, Befandriana. C'est sans doute pour cette raison que, de par leur langue et leurs coutumes, les Tsimihety semblent également occuper une situation intermédiaire.

En 2005, le nombre des Tsimihety est de l'ordre de 1 200 000 personnes.

Histoire

Waka - "canoé à balancier" austronésien (qui a donné en malgache le mot vahoaka-le "peuple", du proto-austronésien *va-waka - "ceux des canoe", "peuple de la mer") : les premiers Ntaolo austronésiens ont probablement utilisés de semblables pour parvenir jusqu'à Madagascar en partant des îles de la sonde

Waka - "canoé à balancier" austronésien (qui a donné en malgache le mot vahoaka-le "peuple", du proto-austronésien *va-waka - "ceux des canoe", "peuple de la mer") : les premiers Ntaolo austronésiens ont probablement utilisés de semblables pour parvenir jusqu'à Madagascar en partant des îles de la sonde

Une origine austronésienne commune à toute l'île : les Vahoaka Ntaolo-Vazimba et Vezo (350 av J.-C. 1500)

Les nombreuses recherches pluridisciplinaires récentes - archéologiques [1], génétiques[2], linguistiques [3] et historiques [4] - confirment toutes que l'ensemble du peuple malgache est primordialement originaire de l'archipel indonésien [5]. Arrivés probablement sur la côte Ouest de Madagascar en canoé à balancier (waka) au début de notre ère - voire 300 ans avant selon les archéologues[6] -, ces pionniers navigateurs austronésiens sont connus de la tradition orale malgache sous le nom des Ntaolo (de *(n)ta(u/w) - *olo - "les hommes d'avant", "les "anciens", de *(n)ta(u/w)-"hommes" et *olo- "premier", "origine", "début", "tête" en proto-Malayo-Polynésien (MP)[7]). Il est également probable que ces anciens se nommaient eux-mêmes les Vahoaka (de Va-*waka "peuple/ceux des canoés" ou "peuple de la mer", de *waka-"canoé (à balancier)" en proto-MP), terme signifiant simplement aujourd'hui le "peuple" en malgache.

Sur le plan morphologique/phénotypique, cette origine Sud-Est asiatique première des malgaches explique, par exemple au niveau des yeux, le "pli épicanthal" asiatique de la paupière supérieure (epicanthic fold) répandu chez tous les malgaches qu'ils soient des côtes ou des hauts plateaux, qu'ils aient la peau claire, sombre ou cuivrée.

Ces vahoaka ntaolo ("peuple d'origine/premier") austronésiens sont à l'origine de la langue malgache commune à toute l'île[8], ainsi que de tout le fonds culturel malgache commun : coutumes anciennes (comme celle d'ensevelir les défunts dans une pirogue au fond de la mer ou d'un lac), agriculture ancienne (la culture du taro-saonjo, de la banane, de la noix de coco et de la canne à sucre), l'architecture traditionnelle (maison végétale à base carrée sur piloti), la musique (les instruments comme la conque marine antsiva, le tambour de cérémonie hazolahy, le xylophone atranatrana, la flûte sodina ou encore la valiha) et la danse (notamment la "danse des oiseaux" que l'on retrouve à la fois au centre et dans le Sud)[9].

Au tout début du peuplement appelée "période paléomalgache", les Ntaolo se subdivisèrent, selon leurs choix de subsistance en deux grands groupes : les Vazimba (de *ba/va-yimba-"ceux de la forêt", de *yimba-"forêt" en proto Sud-Est Barito (SEB), aujourd'hui barimba ou orang rimba en malais[10]) qui s'installèrent -comme leur nom l'indique- dans les forêts de l'intérieur et les Vezo (de *ba/va/be/ve-jau, "ceux de la côte" en proto-Malayo-Javanais, aujourd'hui veju en bugis et bejau en malais, bajo en javanais[11]) qui restèrent sur la côte Ouest.

Le qualificatif Vazimba désignait donc à l'origine les Ntaolo chasseurs et/ou cueilleurs qui décidèrent de s'établir "dans la forêt", notamment dans les forêts des hauts plateaux centraux de la grande île et celles de la côte Est et Sud-Est[12], tandis que les Vezo étaient les Ntaolo pêcheurs qui restèrent sur les côtes de l'Ouest et du Sud (probablement les côtes du premier débarquement)[13].

La période féodale malgache : naissance des grands royaumes (1600-1895)

Dès la fin du premier millénaire jusqu'à 1600 environ, les Vazimba de l'intérieur autant que les les Vezo des côtes accueillirent de nouveaux immigrants moyen-orientaux (Perses Shirazi, Arabes Omanites, Juifs arabisés) et orientaux (Indiens Gujarati, Malais, Javanais, Bugis) voire européens (Portugais) qui s'intégrèrent et s'acculturèrent à la société Vezo et Vazimba, souvent par alliance matrimoniale. Bien que minoritaires, les apports culturels, politiques et technologiques de ces nouveaux arrivants à l'ancien monde Vazimba et Vezo modifièrent substantiellement leur société et sera à l'origine des grands bouleversements du XVIe qui conduiront à l'époque féodale malgache.

A l'intérieur des terres, les luttes pour l'hégémonie des différents clans Vazimba des hauts plateaux centraux (que les autres clans Vezo des côtes appelaient les Hova) aboutirent à la naissance des ethnies et/ou royaumes Merina, Betsileo, Bezanozano, Sihanaka, Tsimihety et Bara.

Sur les côtes, l'intégration des nouveaux immigrés orientaux, moyen orientaux et africains donnèrent naissance aux ethnies et/ou royaumes Antakarana, Boina, Menabe et Vezo (Côte Ouest), Mahafaly et Antandroy (Sud), Antesaka, Antambahoaka, Antemoro, Antanala, Betsimisaraka (Côte Est).

La naissance des ces grands royaumes "néo-Vazimba"/"néo-Vezo" modifièrent essentiellement la structure politique de l'ancien monde des Ntaolo, mais la grande majorité des anciennes catégories demeurèrent intactes au sein de ces nouveaux royaumes : la langue commune, les coutumes, les traditions, le sacré, l'économie, l'art des anciens demeurèrent préservées dans leur grande majorité, avec des variations de formes selon les régions.

Village austronesien avec levu sur piloti (*levu-"maisons" en proto-austronésien qui a donné en malgache an-devu -"à la maison") : tous les villages des ntaolo vazimba et vezo de Madagascar étaient probablement similaires au premier millénaire. On retrouve d'ailleurs encore ce modèle aujourd'hui sur toutes les côtes de la grande île et dans les zones intérieures reculées (forêts, etc.)

Village austronesien avec levu sur piloti (*levu-"maisons" en proto-austronésien qui a donné en malgache an-devu -"à la maison") : tous les villages des ntaolo vazimba et vezo de Madagascar étaient probablement similaires au premier millénaire. On retrouve d'ailleurs encore ce modèle aujourd'hui sur toutes les côtes de la grande île et dans les zones intérieures reculées (forêts, etc.)

Le peuple Tsimihety

Appelé auparavant Tandrona en allusion avec le montagne d'Androna qui se trouve au district de Mandritsara le terme Tsimihety («tsimagneky» : ceux qui n’accepte pas ) est née après les résistances aux contrôles des conquérants en particulier les tentatives de ses voisins à l'Est par le rayaumme Betsimisaraka à l'Ouest par Sakalava du Boina et au Nord par l'Antakarana vers la fin du XVIIe siècle. Mais la modification de terme «tsimagneky» en Tsimihety vient du fait de la difficulté des autres ethnies comme le Merina à consoner les thermes «gn».

Fonder sur mode une vie communautaire dirigée par une ensemble des sages nommée Sojabe l'ethnie n'ayant jamais connu une forme d'impérialisme ou royauté.

Philibert Tsiranana, le premier président de la République malgache, était d'origine tsimihety.

Notes

- Burney et al (2004)

- Hurles et al. (2005)

- Dahl O. (1991)

- Verin (2000), p.20

- Patrice Rabe, Quotidien Midi Madagasikara, édition du 24 septembre 2008

- Burney et al, op.cit.)

- Randriamasimanana, "The Malayo-Polynesian Origin of Malagasy" [1])

- « Dans la langue malagasy, nous constatons d'étroites connexions avec l'idiome Maanyan parlé par la population de la vallée de Barito dans le sud de Bornéo », Dr Mathew Hurles du Welcome Trust Sanger Institute

- Pour l'historien Edouard Ralaimihoatra, ces autronésiens qu'il appelle de manière globale les Vazimba -sans faire le distingo entre ceux des côtes, les Vezo, et ceux de la forêt de l'intérieur, les Vazimba- ont « apporté dans l'île le fond de la langue malgache et des techniques d'origine indonésienne pirogues à balanciers, rizières inondées, cases en bois équarris ou en branchage construites sur pilotis, villages édifiés sur les hauteurs entourés de fossés, etc. Ce fond a reçu des apports résultant d'échanges humains entre l'Afrique et Madagascar, grâce à la navigation arabe entre les côtes de l'Arabie, de l'Afrique orientale et de la Grande Ile (Ralaimihoatra E., "Les Primitifs malgaches ou Vazimba", in Histoire de Madagascar)

- Simon P. (2006), p. 16 [2]

- Simon P. (2006), ibid., p. 474 [3]

- Rafandrana, un des ancêtres de la dynastie royale merina, par exemple, est connu pour avoir été un Vazimba (Callet, 1908). Les deux reines fondatrices de la royauté Merina, Rafohy et Rangita, étaient désignées comme Vazimbas. Comme la plupart des austronésiens, les chefs Ntaolo (Vazimbas et Vezos) de Madagascar avaient pour coutume de placer les corps de leurs défunts dans des pirogues et de les enfouir dans des lacs artificiels (Vazimbas de l'intérieur) ou dans la mer (Vezos des côtes)

- Simon P. (2006), ibid., p. 455 [4]

Voir aussi

Articles connexes

- Histoire de Madagascar

- Démographie de Madagascar

- Liste des groupes ethniques d'Afrique

- Migrations juives à Madagascar

Bibliographie

- (en) Peter J. Wilson, Freedom by a hair's breadth : Tsimihety in Madagascar, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1992, 179 p. (ISBN 0-472-10389-X)

- (fr) André Dandouau, Coutumes Sakalava et Tsimihety, Imerina, 1913, 44 p.

- (fr) André Dandouau, « Chansons tsimihety », in Bulletin de l'académie malgache, Vol. X, 2e partie, 1912, 101 p.

- (fr) André Dandouau, « Ody et fanafody (charmes et remèdes) : pharmacopée Sakalave et Tsimihety », in Revue d'ethnographie et des traditions populaires (Paris), n° 10-11, 1922, 45 p.

- (fr) André Dandouau, Contes populaires des Sakalava et des Tsimihety de la région d'Analalava, Jules Carbonel, Alger, 1922, 393 p.

- (fr) André Dandouau, « Énigmes et devinettes sakalava et tsimihety (Madagascar) », in Revue d'ethnographie et des traditions populaires (Paris), 6 (21), 1925, p. 1-26

- (fr) Raymond Decary, « Notes ethnographiques sur les populations du district de Maromandia (Sakalava et Tsimihety) », in Revue d'ethnographie et des traditions populaires (Paris), 5 (20), 1924, p. 343-367

- (fr) Jacob Imbe, Sova : Poésie orale traditionnelle du peuple Tsimihety, Institut national des langues et civilisations orientales, Paris, 1990, 443 p. (thèse de 3e cycle)

- (fr) Louis Molet, L'expansion tsimihety : modalités et motivations des migrations intérieures d'un groupe ethnique du nord de Madagascar, Institut scientifique de Madagascar, Tananarive, 1960

- (fr) Rabearison, Les Tsimihety face à leur destin, Imp. F. B. M., Tananarive, 1969, 56 p.

- (fr) J. F. Rabedimy, « Réflexions sur les anciens systèmes politiques tsimihety : l'art du Manjakamarosaina ou des Andriambaloambitelopolo », in Omaly sy anio (Antanarivo), n° 17-18-19-20, 1983-1984, p. 157-161

- (fr) Henry Rusillon et Jean Bianquis, Au pays Tsimihety : feuilles de route d'un missionnaire, Société des missions évangéliques, Paris, 1923, 93 p. (ISBN 9780837004983)

- (fr) Athanase Tsarafodiana, Essai sur l’idéologie Tsimihety du monde et du surnaturel à Madagascar : son univers culturel, Université de Paris 7, 1987 (thèse de 3e cycle)

- (fr) Edmond Zafidady Ihango, Le saha de l'Androna : étude ethnologique de la société Tsimihety de l'Androna, cas du village d'Antsatramidola (les terres - les modes d'exploitation - le système d'héritage - la parenté et l'alliance - l'ancestralité et la notion de personne), Institut national des langues et civilisations orientales, Paris, 1994, 435 p. (thèse)

Filmographie

- North Madagascar (Tsimihety), Tillage of a Rice Field 1964, in Encyclopaedia Cinematographica, Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen, 1952-1995, 5'

Wikimedia Foundation. 2010.