- Pavillon de Marsan

-

Le pavillon de Marsan est constitutif du palais des Tuileries, à Paris.

Présentation

Un décret de 1801 de Bonaparte (qui réside au palais des Tuileries) expulse les artistes et autres personnes qui resident au Louvre. Les maisons établies à l'intérieur de l'emprise du Louvre sont détruites. Les architectes Percier et Fontaine sont chargés de la conduite des opérations et travaux à la fois aux Tuileries et au Louvre. Ils achèvent les façades de la cour. L'aile Nord est prolongée du pavillon de Rohan au pavillon de Marsan qui devient le pavillon d'angle des Tuileries. Pour avoir une unité architecturale, on construit une réplique de la façade d'Androuet du Cerceau sur la galerie du bord de l'eau. Percier démissionne en 1812, Fontaine restera l'architecte du Louvre jusqu'en 1848.

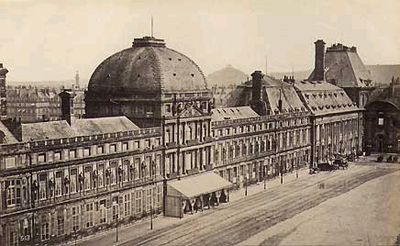

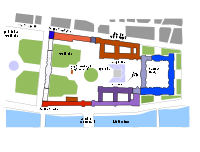

Le pavillon de Marsan se trouve à l'extrémité Nord-Ouest du palais du Louvre. Il faisait simultanément partie du palais des Tuileries, il était un des deux points de raccordement entre les deux Palais (avec le pavillon de Flore au Sud). Il a été détruit lors de l'incendie des Tuileries en 1871, puis reconstruit à partir de 1874. Le pavillon de Flore sert de modèle au pavillon de Marsan qui remplace celui de Le Vau . Le long de la rue de Rivoli, l'aile Nord du Louvre double alors en largeur.

Depuis 1905, le pavillon de Marsan et les bâtiments attenants accueillent Les Arts Décoratifs.

Origine du nom

Le pavillon de Marsan doit son nom[1] à la comtesse de Marsan, Marie-Louise de Rohan, fille du prince Louis de Rohan-Soubise. Elle avait épousé le 14 juin 1736 Gaston-Jean-Baptiste-Charles de Lorraine, comte de Marsan, né le 7 fevrier 1721. Ce dernier décède prématurement en 1743.

C’est cette dernière qui donne son nom au pavillon de Marsan dans le palais des Tuileries. Le palais servit d’habitation à la comtesse de Marsan, de la famille des ducs de Rohan, ancienne gouvernante des enfants de France, notamment des futurs rois Louis XVI et Louis XVIII. Elle décéda en 1803 à l’âge de 83 ans.

Notes et références

- G. Lenotre, Les Tuileries, page 67

Wikimedia Foundation. 2010.