- Pouvoir éclairant

-

Le pouvoir éclairant est un terme ancien pour qualifier la capacité d'un combustible ou d'un appareil d'éclairage à produire de la lumière, soit l'énergie qu'il est capable de délivrer sous forme de lumière. Il est utilisé bien avant que la photométrie n'acquière ses lettres de noblesse, avec les découverte de Étienne Louis Malus, Augustin Fresnel, ou François Arago.

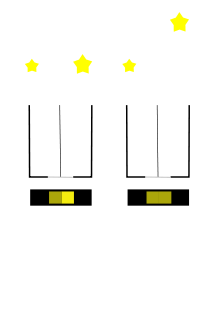

Appareils photométriques de MM. Dumas et Regnault pour la vérification du pouvoir éclairant du gaz[1]

Appareils photométriques de MM. Dumas et Regnault pour la vérification du pouvoir éclairant du gaz[1]

Les première rationalisation en vu de la quantification du pouvoir éclairant apparaissent avec l'invention du gaz d'éclairage en 1785 et ses développements à partir de 1816 à Paris, pour lequel il fallu faire des choix important en ce qui concerne la source d'approvisionnement des gaz, et le choix des luminaires:

« A toutes les époques, on a pourtant senti le besoin de comparer entre elles les intensités de deux lumières et de déterminer avec rigueur le rapport de leur pouvoir éclairant. Cette nécessité a surtout été comprise depuis que sont agitées ces nombreuses questions qui se rapportent au meilleur mode d'éclairage, au meilleur combustible à employer pour la production de la lumière , questions qui, dans notre siècle de progrès industriels, ont déjà occupé tant d'esprits.

Le problème, du reste, est toujours le même : arriver, avec le plus d'économie possible, à produire une lumière possédant un pouvoir éclairant déterminé et jouissant d'ailleurs des qualités qu'on exige de tout système d'éclairage: absence d'odeur, immobilité du foyer lumineux, disposition et emploi facile des appareils. Sans remonter bien loin dans le passé, on est surpris de voir le nombre de solutions tentées dans l'espace de quelques années pour décider la question du meilleur combustible en matière d'éclairage[2]. »

« A paris, en 1855, un traité fixa le prix du gaz, et régla d'une manière plus précise les qualités que devait présenter le gaz, eu égard au pouvoir éclairant et à l'épuration[1]. »

Les effort visant à quantifier le pouvoir éclairant aboutissent à la notion d'intensité lumineuse qui s'exprime dans un premier temps en Carcel ou en Quinquet, qui étaient les luminaires les plus abouti à l'époque où arrivent les becs de gaz. Parfois même, on substitue la lampe à l'unité de mesure:

« Les expériences que M. Fresnel vient de faire sur l'application du gaz d'huile à l'éclairage des phares, et dont nous rendrons compte, donnent l'espoir bien fondé de porter la lumière de ces phares à feu fixe du premier ordre, jusqu'à une intensité de 400 lampes de Carcel, ou 500 becs de quinquet, en plaçant au centre de l'appareil un bec à gaz composé de cinq couronnes concentriques et qui ne consomme guère plus d'une livre et demie d'huile par heure[3]. »

Le Carcel fut ensuite remplacé par la Bougie, l’ancêtre du Candela.

Sommaire

Photomètre à compartiments

En 1854, Léon Foucault développa un photomètre à compartiments afin de comparer le pouvoir éclairant de deux gaz d'éclairage utilisés à Paris. Ce photomètre est une simple boîte ouverte du côté des sources lumineuses à comparer, d'un verre translucide de l'autre côté et d'une séparation longitudinale opaque qui empêche la lumière d'une source d'atteindre le verre translucide du côté opposé côté et vice versa. Une partie du verre translucide est donc éclairé par une source, l'autre partie, par l'autre source. En faisant varier la distance d'une des deux sources, on s'arrange pour que les deux parties translucides aient le même niveau de gris. Comme l'intensité lumineuse varie comme le carré de la distance, on peut en déduire le rapport de luminosité. Par exemple, si la source 'A' est deux fois plus éloignée que la source 'B' lorsque les niveaux de gris sont identiques, on peut en déduire que 'A' est quatre fois plus lumineux que 'B'. Si on utilise un étalon d'un côté, on peut déterminer la luminosité de manière absolue[4].

Notes et références

- Charles Adolphe Wurtz, Jules Bouis. Dictionnaire de chimie pure et appliquée: comprenant la chimie organique et inorganique, la chimie appliquée à l'industrie, à l'agriculture et aux arts, la chimie analytique, la chimie physique et la minéralogie, Volume 2. Hachette, 1870(Livre numérique Google)

- Academie des Sciences, Belles-Lettres et Arts (Rouen). Precis analytique des travaux de l'Academie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen. 1852 (Livre numérique Google)

- Bulletin des sciences technologiques. Imprimerie de Fain, 1824 (Livre numérique Google

- Léon Foucault, « Photomètre à compartiment » sur jubil.UPMC.fr, 1884

Voir aussi

Lien externe

Wikimedia Foundation. 2010.