- Bataille De Saint-Gothard

-

Bataille de Saint-Gothard

Bataille de Saint-Gothard

Informations générales Date 1er août 1664 Lieu Szentgotthárd (Hongrie) Issue Victoire alliée Belligérants  Empire d’Autriche

Empire d’Autriche

Saint-Empire

Saint-Empire

Royaume de France

Royaume de France

Ligue du Rhin Empire ottoman

Empire ottomanCommandants Raimondo Montecuccoli Fazil Ahmet Köprülü Forces en présence Estimées à 22 000 fantassins et cavaliers

12 000 "Impériaux"

4 000 Allemands de la Ligue du Rhin

6 000 Français de la Ligue du RhinEstimées à 30 000 sipahis et janissaires

Troupes ayant traversées la rivière sur les 100 000 turcs présents au camp.Pertes de 5 à 6 000 hommes de 7 à 8 000 hommes Première guerre austro-turque Batailles bataille de Leva La bataille de Saint-Gothard eut lieu le 1er août 1664, près du village de Saint-Gothard (Szentgotthárd) en Hongrie, sur la rive nord de la rivière la Raab.

Elle opposa l'armée coalisée composée principalement d'Impériaux et d'un fort contingent français aux troupes ottomanes lors d'une tentative de franchissement du cours d'eau.

Sommaire

Le contexte

La déstabilisation du grand royaume de Pologne lors de la première guerre du nord (1654-1660) provoque l’intervention tentante de la Transylvanie aux côtés des forces protestantes. Mais, étant tributaires de l’empire ottoman, les Transylvaniens ne peuvent mener de campagne militaire qu’avec l’aval de la Porte. Or, le grand vizir Mehmet Köprülü réagit énergiquement comme à son habitude ; en 1658 les armées turques envahissent la Transylvanie et y placent un prince plus soucieux du respect des règles imposées par la Porte que son prédécesseur. Cette intervention, menace directement la Hongrie royale dont les nobles demandent la réaction autrichienne. L’indécision de l’Empire, liée à un état déplorable des ses armées et à la force de celles des turcs, perdure jusqu’en 1661, date à laquelle l’empereur décide enfin d’agir.

Il place ses troupes sous le commandement de l’éminent stratège d’origine italienne Raimondo Montecuccoli et les lance le long du Danube tout en convoquant la diète à Ratisbonne pour lever des troupes supplémentaires. La campagne militaire de 1662 est un échec qui ne fait que renforcer la présence ottomane à proximité de la frontière. Néanmoins, elle a le mérite de susciter une réaction de la diète impériale qui accepte de lever les renforts demandés, mettant à contribution les princes de l’Empire. A ce titre, un contingent français de 6000 hommes est envoyé sur les bords du Danube.

Cette intervention, loin d’aller de soi à priori, est la conséquence des manœuvres politiques de Mazarin au lendemain de la guerre de trente ans.[1]

Le contingent français fort de 6000 hommes est placé sous le commandement du comte Jean de Coligny-Saligny (1617-1686)(un proche des Le Tellier/Louvois). Il compte parmi les meilleurs d’Europe de l’époque. Les soldats sont tous dotés d’un uniforme, une nouveauté qui commence à devenir systématique dans les armées européennes.

L'armée Impériale

L’armée coalisée impériale qui mène alors campagne, se décompose en trois contingents. Outre les troupes françaises (6 000 hommes de Coligny) auxquelles les régiments allemands de la Ligue du Rhin sont adjoints (7 000 hommes du comte de Hohenlohe), on trouve un fort contingent de troupes levées dans l’Empire par la diète (environ 19 000 hommes) et un troisième de troupes qu’on qualifiera de manière relativement impropre d’autrichiennes[2] dont la contribution se monte à 21 régiments d’infanterie (36 000 fantassins) et 19 régiments de cavalerie (15 000 cavaliers). En tout, ce sont près de 80 000 hommes que cette armée internationale regroupe. C’est considérable même pour l’époque et c’est du jamais vu. Mais les impératifs et la largeur du front, ne permettent que de disposer de 30 000 hommes comme force mobile face à la principale armée turque ; les autres étant répartis dans les garnisons ou forment une force de 12 000 hommes chargée de garder la frontière au nord du Danube[3]. Bien que forte d’un nombre impressionnant de soldats, cette armée souffre de plusieurs carences. D’abord, son nombre de combattants reste très inférieur à celui de son adversaire.

De plus, son ravitaillement est indigent et la primauté des troupes autrichiennes dans sa distribution entretient un climat de jalousie accentué par des problèmes de coordination principalement liés aux personnalités des différents commandants de corps et à l’usage de plusieurs langues pour donner les ordres.

Et comme si cela ne suffisait pas, il existe de grandes disparités entres la qualité des troupes. De loin les troupes autrichiennes et françaises sont les plus aguerries, disciplinées et bien équipées. En revanche, les troupes allemandes de la Ligue du Rhin et surtout les troupes de l’Empire sont sous équipées et sous-entraînées. Conscient de ces carences, Montecuccoli opte pour un plan simple. Barrer la route de Vienne aux Turcs en s’appuyant sur la Raab, une rivière sinueuse mais rendue impétueuse par les pluies incessantes de ce mois de juillet 1664. Pour Montecuccoli, pas question de livrer bataille en pleine campagne. Les Turcs sont trop nombreux et surtout, leurs exploits passés leur assurent un ascendant moral sur les troupes occidentales.

L'armée ottomane

Face à lui, le 26 juillet, l’armée turque atteint la Raab et essaye de la passer. Mais les troupes impériales arrivent à les repousser. S’ensuit un mouvement parallèle vers l’Ouest des deux armées de part et d’autre de la rivière. Les Turcs cherchent un passage où la franchir et les Impériaux essayent de les en empêcher. Conformément à la tradition, cette armée ottomane est pléthorique mais très disparate. Elle se compose principalement de troupes provinciales levées sur le modèle féodal ; C’est à dire de cavaliers timariotes ralliés à un bey, pouvant fournir un certain nombre de fantassins. Ces troupes proviennent de tout l’empire ottoman, même si, dans ce cas, les provinces balkaniques fournissent les plus gros contingents. Ces cavaliers sont somptueusement équipés mais l’arc reste leur principale arme (le pistolet faisant à peine des débuts timides dans cette armée). Cependant, leur mobilité et leurs prouesses équestres font d’eux de redoutables combattants.

Mais la force principale de l’armée ottomane, réside dans son corps « d’esclaves de la porte » (Kapı kulu). Ce corps d’élite est composé de fantassins redoutables que sont les janissaires et de cavaliers émérites et véloces que sont les sipahis. Les janissaires fournissent le fer de lance de l’armée qui s’organise autour de leur corps, épaulé par les sipahis. Les troupes provinciales ainsi que les auxiliaires de l’armée ottomane sont répartis sur les ailes. Néanmoins, il est d’usage courant qu’un corps conséquent de cavaliers, généralement des auxiliaires commandés par un supplétif de l’empire, soit déployé à distance du corps de bataille pour tenter des coups de mains sur les arrières de l’ennemi. Ce rôle est assuré par le contingent tartare dans cette campagne.

L’armée ottomane est surtout renommée pour la qualité de ses campements où les maladies sont moins répandues que dans ceux des autres forces européennes. Leurs tentes basses et colorées, bien ordonnées ainsi qu’une intendance généralement efficace force le respect des autres nations. Elle est accompagnée de corps d’ingénieurs et d’ouvriers prêts à intervenir à tout moment sur simple ordre du commandant en chef. Les lourds charrois transportant ce matériel, se déplacent le long des routes laissées libres par les troupes qui empruntent des chemins parallèles tout en assurant la protection des nombreux bagages et trésors de cette innombrable armée qui peut mobiliser plus de 100 000 combattants.

Néanmoins, en cet été 1664, les pluies incessantes et les rivalités au sein du commandement ottoman, sont autant de grains de sable dans cette mécanique généralement bien huilée. Le ravitaillement notamment, n’est pas à la hauteur des exigences de l’armée. La Raab presque en crue n’offre pas de passage suffisamment aisé aux troupes ottomanes qui sont repoussées dans leur tentatives de franchissement. Pour faciliter cette traversée, le grand vizir Fâzïl Ahmet Pacha décide de remonter vers l’amont de la rivière où il sera plus aisé de la franchir.

Les préparatifs

C’est ainsi que l’armée ottomane installe son campement dans la soirée du 28 juillet aux abords de Saint-Gotthard qui est aussitôt pillé. Une tentative pour traverser la rivière est repoussée par les troupes impériales. Les deux armées sont alors face à face et séparées par la Raab. D’un côté 100 000 ottomans, de l’autre l’armée impériale réunit près de 25 000 combattants. Durant les journées des 29 et 30 juillet, l’activité de part et d’autre se limite à quelques tirs de canons. Les Ottomans avisent alors un gué situé dans une courbure favorable de la Raab à quelques kilomètres en amont. La matinée du jeudi 31 juillet est consacrée au déplacement du camp près de cet emplacement.

Les deux partis sont conscients de l’enjeu : si l’armée ottomane réussit à franchir la rivière, elle pourra marcher sans encombre sur Vienne grâce à la protection de ses nombreux cavaliers. A contrario, si les impériaux arrivent à stopper l’armée turque sur la Raab, Vienne et par extension, l’Europe chrétienne, sera sauvée. Car l’armée ottomane a déjà dû livrer plusieurs sièges au début de la campagne et son ravitaillement commence à être difficile dans cette région où le fourrage manque pour les chevaux. Le conseil de guerre qui se tient dans la tente du grand vizir au soir du 31 juillet préconise de ne rien tenter le lendemain vendredi 1er août, jour saint pour les musulmans. Il est préconisé de se contenter de construire un pont sur la Raab et d’envoyer les Janissaires prendre pied sur l’autre rive sous la protection des canons, sans déclencher une bataille. Apprenant que la bataille est repoussée au samedi, la plupart des troupes provinciales et les nombreux serviteurs de l’armée se dispersent dans la campagne à la recherche de ravitaillement et de fourrage.

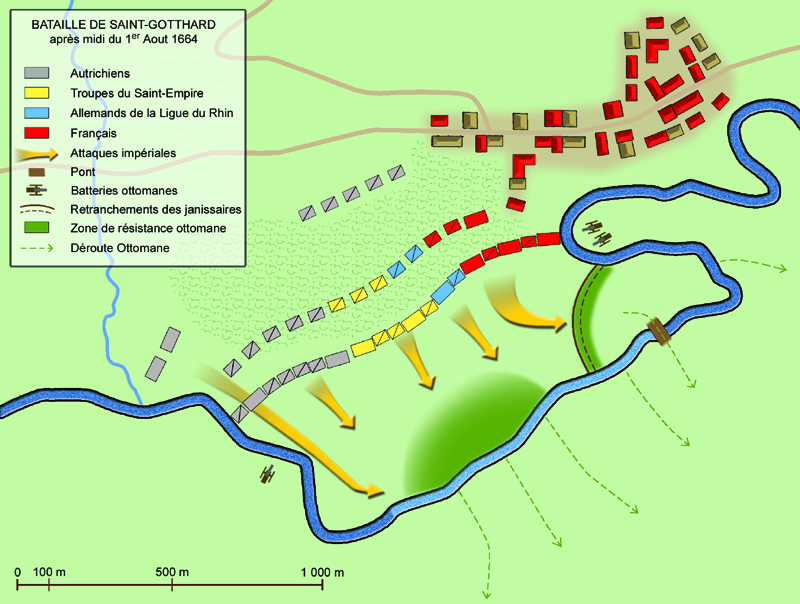

Dès la nuit, la construction d’un pont de fortune est lancée. Conformément à l’efficacité turque dans ce domaine, il est rapidement rendu praticable et les janissaires franchissent la rivière sur le pont pendant que les sipahis, chargés de les protéger, traversent à gué de part et d’autre de l’ouvrage, selon la tradition de l’armée ottomane. Rapidement, les janissaires s’emploient à fortifier leur tête de pont en creusant des retranchements pendant que les cavaliers fourragent à proximité. La faible réactivité des troupes de l’Empire placées en vis à vis du guet, les incite à poursuivre leur exploration jusqu’aux vergers et abords du village de Nagyfalu (aujourd'hui Mogersdorf district de Jennersdiorf en Autriche, voir carte ci-dessous).

L'engagement

Au petit matin, les troupes de l’Empire chargées de surveiller le secteur, mal préparées et mal entraînées, commencent à paniquer devant l’avance des cavaliers turcs. Face à l’inorganisation des Allemands, les Turcs s’en donnent à cœur joie et pillent le village et les quartiers des régiments de l’Empire. Voyant cela, plusieurs autres contingents de cavaliers turcs franchissent la rivière pour participer au pillage. Trois régiments allemands tentent de réagir et essayent de se former pour s’opposer à l’ennemi de plus en plus entreprenant. Hélas, cette infanterie lourde et peu expérimentée doit, pour se mettre en bataille, traverser un terrain accidenté couvert de bâtiments ou d’arbres. C’est donc complètement désorganisées que ces troupes arrivent devant les Turcs. Le piège se referme sur eux et rapidement les troupes de l’Empire doivent fuir le champ de bataille. Voyant comment les choses tournent, les Ottomans décident de franchir la rivière pour participer à l’hallali.

Pendant ce temps, du côté impérial, on assiste dépité aux événements en attendant les ordres. L’armée impériale est répartie sur les hauteurs de la vallée, au delà d’une lignée d’arbres qui la dissimule partiellement aux yeux des Ottomans. Mais les points d’observations sont nombreux pour assister aux déboires des régiments allemands.

La contre attaque des coalisés

Aux alentours de midi, la situation commence à devenir dramatique et l’armée n’a toujours pas réagi. Après avoir demandé l’autorisation d’intervenir durant toute la matinée pour juguler la débandade, les officiers français sont maintenant partisans d’un repli stratégique pour éviter de perdre leurs troupes. Mais les officiers impériaux se ressaisissent et une réaction ferme de l’ensemble de l’armée est préconisée. L’armée se met alors en bataille et marche sur la ligne d’arbres qui la sépare des Turcs ; les escadrons prenant place entre les bataillons d’infanterie.

Lorsque les uniformes bien alignés apparaissent sous la ligne des arbres, les Ottomans répondent à ce qui leur apparaît comme un coup de bluff, en faisant sortir les janissaires de leurs retranchements. Arrivés à portée de tir, les impériaux restent fermes et la bataille s’engage sur toute la ligne. Comme plus tôt dans la matinée, les troupes allemandes sont copieusement malmenées par les janissaires trop effrayants pour ces jeunes recrues. Rapidement une brèche apparaît entre le centre et l’aile gauche de l’armée impériale tenue par les Français. Le moment est tragique, mais, jugeant qu’il n’y a rien de mieux à faire, les troupes françaises partent à l’assaut des lignes truques pour combler la disparition des troupes allemandes. Dans le même temps, à l’opposé de la ligne, sur l’aile droite, Montecuccoli fait avancer ses autrichiens.

Devant la fermeté des troupes adverses, les ottomans, fatigués par une action commencée durant la nuit, affamés par le manque de ravitaillement et désorganisés par de nombreuses absences au sein de leurs unités, décident d’adopter une positon défensive plus efficace : L’ordre est donné aux janissaires de regagner leurs retranchements. Mais voyant ce mouvement de repli de leurs troupes d’élite, les Turcs, dont la plupart n’avait engagé le combat que dans l’intention de participer à une victoire rapide sur des troupes désorganisées, commence à refouler vers le pont et les gués. Petit à petit, c’est toute l’armée ottomane qui reflue puis qui se précipite pour retraverser la Raab.

La débâcle ottomane

Voyant cela et faisant fi de l’ordre donné, la plupart des orta de janissaires ne s’arrêtent pas sur leurs retranchements mais rejoignent les fuyards. La déroute de l’armée ottomane est consommée. Bien sûr, le pont ne peut résister à une telle débandade et rompt sous la masse des fuyards qui sont alors précipités dans l’eau où la plupart se noie dans la cohue. Alors, les Turcs prisonniers de la rive gauche se partagent entre ceux qui cherchent un autre passage et ceux qui s’apprêtent à combattre jusqu’à la mort les soldats impériaux qui avancent vers eux.

La prise des retranchements est âpre et les troupes françaises s’y distinguent. Les ultimes combats sont livrés avec l’énergie du désespoir mais bien que les pertes chez les impériaux soient importantes, la victoire ne peut leur échapper. Une fois les derniers défenseurs des retranchements éliminés, les soldats marchent sur les berges escarpées de la rivière et déchargent un feu nourri sur les fuyards turcs qui tentent de la franchir à la nage.

Enfin, lorsqu’il n’y a plus rien d’autre à faire, comme une ultime humiliation infligée à leur honneur, les soldats impériaux baissent leur culotte et montrent leur postérieur aux survivants turcs déconfits, mouillés et humiliés[4].

Les conséquences de la bataille

La victoire paraît totale pour les forces impériales mais son coût en limite la portée. Bien que les sources soient contradictoires comme toujours sur l’évaluation des pertes, on peut estimer à 5 à 6 000 hommes celles des forces coalisées impériales sur un effectif d’un peu plus de 20 000 combattants. Quant à celles des Turcs, elles s’élèveraient à 7 ou 8 000 hommes soit à peine 10% de leurs effectifs. Néanmoins, ces pertes se portent principalement sur les unités d’élite de l’armée (janissaires et sipahis) tandis que celles de la coalition impériale ont davantage frappé les troupes les moins expérimentées (régiments de l’Empire).

Mais la menace turque n’est pas écartée et son armée campe toujours devant Saint Gotthard où les fuyards se rallient dans les heures qui suivent la bataille. L’armée coalisée quant à elle, est minée par les maladies et le harcèlement des cavaliers tartares mais également, par les dissensions et les nombreux reproches que s’adressent les différents commandants. Afin d’éviter un retournement de situation, l’empereur Léopold 1er s’empresse de signer la paix de Vasvár dès le 10 août1664, sauvant ainsi son armée victorieuse d’une décomposition programmée dans une Hongrie, ravagée par les prélèvements des troupes suscitant aussi bien le mécontentement des locaux que des troupes alliées. Comme celui des Français, qui, livrés à eux mêmes, sont à deux doigts de voir leur corps expéditionnaire se disloquer lorsque les tartares s’emparent de leurs chariots quelques jours après la bataille.

Cette paix, ramenant les belligérants au statuts quo ante bellum, permet de rester sur la note positive de la victoire mais suscite beaucoup d’émois surtout auprès des alliés mécontents et en premier lieu des Hongrois : Alors que les gazettes occidentales saluent avec emphase une victoire éclatante face à la marée turque, la Hongrie royale, ravagée par les opérations sans avoir évincé les Ottomans de ses territoires, s’éloigne de la politique impériale. Le mouvement des Malcontents est né et trouve un écho favorable auprès du corps expéditionnaire français. Louis XIV ne laissera pas échapper cette opportunité de planter une nouvelle aiguille dans le pied de Léopold. Un lien s’est ainsi créé qui influencera durablement la politique extérieure française pendant plusieurs décennies.

Anecdotes

- Au moins une partie des troupes composant le Régiment de Carignan-Salières aurait fait partie du contingent français sous les ordres de Coligny qui participa à la bataille et qui s'illustra sur les retranchements ottomans. Ce régiment est la première unité régulière a avoir été envoyé en Nouvelle France pour défendre les possessions françaises face aux anglais et à leurs alliés indiens. Son nom fait partie intégrante de l'histoire du Canada Francophone et du Québec en particulier.

- Parmi les scènes citées dans la mémoire collective à propos de cette victoire des armées de Coligny, on peut mentionner celle de la mort du jeune Pierre de Rougé, marquis du Plessis-Bellière, enseigne au régiment de la Ferté: "Il fut tué à l'âge de 19 ans à la bataille de Saint Godard, en Hongrie, en défendant son drapeau. Le Turc qui avait percé les rangs pour le lui enlever tomba lui-même percé de coups sur la place." [5]

- Le jeune et impétueux duc de Lorraine, Charles V, futur beau-frère de l'Empereur, lança son régiment de cavalerie à l'assaut des forces ennemies. Il perça l'aile gauche et enleva l'étendard turc en guise de trophée.

- Les canons ottomans n'ont presque pas tiré durant toute la bataille. En dépit d'une position intéressante, les pièces d'artillerie ottomanes n'ont pas pu être utilisées comme il se devait en raison du manque de personnel qui s'était aventuré dans les alentours du camp pour chercher du ravitaillement. Lorsque les événements se précipitent en milieu de journée lors de l'attaque impériale, ce manque de personnel empêche la plupart des pièces de tirer.

Sources

- Ferenc Tóth, Saint-Gotthard 1664, une bataille européenne. Éditions Lavauzelle.

- Evliyâ Çélébi, La guerre des Turcs, récit de bataille. Éditions Actes Sud.

- Robert Mantran, Histoire de l’Empire Ottoman. Éditions Fayard.

- Jean Bérenger, Histoire de l’empire des Habsbourg 1273-1918. Éditions Fayard.

- Claire Gantet, Guerre, paix et construction des États 1618-1714. Éditions du Seuil dans la collection nouvelle histoire des relations internationales, tome 2.

- John Childs, Atlas des Guerres, la guerre au XVIIè siècle. Éditions Autrement.

Notes

- ↑ Au sortir de la guerre de trente ans (1659), la France apparaît comme la seule puissance capable de la poursuivre. Son prestige est important surtout auprès des princes allemands. Mais Mazarin, plus diplomate que militaire, préfère entretenir une paix bien plus profitable au royaume que de continuer un conflit qui n’a que trop duré. Ses initiatives visent à restituer le prestige du roi de France pour tenter de concurrencer les Habsbourg à la tête de l’Empire comme jadis François Ier avait tenté de le faire. La création de la Ligue du Rhin à la fin de la guerre permet aux Français d’intervenir dans les affaires impériales. C’est à ce titre que Louis XIV peut envoyer 6000 hommes à l’empereur Léopold alors que les statuts de la ligue ne lui en exigent que 2000.

- ↑ En fait il s’agit des troupes levées sur les territoires héréditaires de l’empereur. Elles correspondent aussi bien aux Autrichiens proprement dit qu’aux troupes levées en Bohème et en Moravie.

- ↑ Ces troupes participeront à la bataille de Leva

- ↑ Cet acte de bravade pourrait être la réponse à un acte identique commis quelques semaines plus tôt par les troupes ottomanes lorsqu’à la fin du siège de la forteresse de Yeni Kale (Györ), les survivants impériaux avaient dû franchir une rivière dans des conditions similaires

- ↑ Manuscrit du marquis de Quincey, voir aussi Gazette de France du 5 septembre 1664.

- Portail de l’histoire militaire

Catégories : Bataille de l'empire ottoman | Bataille de l'histoire de France | Bataille d'Autriche | Histoire militaire de l'Empire ottoman | Histoire militaire de la France | Histoire de l'armée française | Bataille de 1664

Wikimedia Foundation. 2010.