- Éthopée

-

L' éthopée (grec ancien ἠθολογία, « de ethos », soit « coutume, mœurs ») est une figure de style qui consiste à peindre des personnages ou des assemblées de personnages en peignant aussi leurs mœurs et leurs passions.

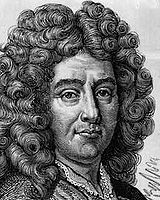

Moins visuelle que l'hypotypose, elle constitue bien souvent des éléments d'un portrait, comme chez les moralistes, depuis Les Caractères de Théophraste, repris par Jean de La Bruyère en 1688, dans ses Caractères de Théophraste, traduits du grec, avec les Caractères ou les mœurs de ce siècle. Pour Marc Escola[1], les portraits de La Bruyère réalisent l'excellence de l'éthopée, qu'il qualifie d'« herméneutique du visible ». Le titre du livre de théologie de Sextus Empiricus intitulé Les Hypotyposes (IIe siècle)[2] fait référence à des séries d'éthopées de philosophes.

Sommaire

Un type de portrait

Ses portraits, moraux avant tout (La Bruyère ne cherchant derrière le portrait physique que la peinture et la stigmatisation des vices) forment des tableaux animés et vivants de personnages emblématiques de son époque et des passions de quelques types universels. Le portrait de Gnathon dans le chapitre De L'Homme est un exemple parfait d'éthopée :

Jean de La Bruyère, Les Caractères, De L'Homme :

« Gnathon ne vit que pour soi, et tous les hommes ensemble sont à son égard comme s’ils n’étaient point. Non content de remplir à une table la première place, il occupe lui seul celle de deux autres ; il oublie que le repas est pour lui et pour toute la compagnie ; il se rend maître du plat, et fait son propre de chaque service : il ne s’attache à aucun des mets, qu’il n’ait achevé d’essayer de tous ; il voudrait pouvoir les savourer tous tout à la fois. Il ne se sert à table que de ses mains ; il manie les viandes, les remanie, démembre, déchire, et en use de manière qu’il faut que les conviés, s’ils veulent manger, mangent ses restes. Il ne leur épargne aucune de ces malpropretés dégoûtantes, capables d’ôter l’appétit aux plus affamés ; le jus et les sauces lui dégouttent du menton et de la barbe ; s’il enlève un ragoût de dessus un plat, il le répand en chemin dans un autre plat et sur la nappe ; on le suit à la trace. Il mange haut et avec grand bruit ; il roule les yeux en mangeant ; la table est pour lui un râtelier ; il écure ses dents, et il continue à manger. Il se fait quelque part où il se trouve, une manière d’établissement, et ne souffre pas d’être plus pressé au sermon ou au théâtre que dans sa chambre. Il n’y a dans un carrosse que les places du fond qui lui conviennent ; dans toute autre, si on veut l’en croire, il pâlit et tombe en faiblesse. S’il fait un voyage avec plusieurs, il les prévient dans les hôtelleries, et il sait toujours se conserver dans la meilleure chambre le meilleur lit. Il tourne tout à son usage ; ses valets, ceux d’autrui, courent dans le même temps pour son service. Tout ce qu’il trouve sous sa main lui est propre, hardes, équipages. Il embarrasse tout le monde, ne se contraint pour personne, ne plaint personne, ne connaît de maux que les siens, que sa réplétion et sa bile, ne pleure point la mort des autres, n’appréhende que la sienne, qu’il rachèterait volontiers de l’extinction du genre humain. »

Dès l'Antiquité, les grands personnages de l'Histoire ont donné lieu à des peintures de leurs mœurs. Suétone dans sa Vie des douze césars réalise ainsi une série d'éthopées des empereurs romains. Certaines caricatures peuvent se rapprocher de l'éthopée dans le sens où elles captent en plus des défauts physiques, les mœurs des sujets. Au sein de l'art rhétorique, l'éthopée était un exercice rhétorique, scolaire, un progymnasmaton, semblable à la paraphrase où l’élève devait imaginer les paroles d’un personnage célèbre dans une situation particulière de manière à exprimer le caractère propre dudit personnage[note 1]. L'éthopée fait par ailleurs référence à la notion littéraire de catharsis (« purgation » en grec) au sens d'Aristote. Le philosophe explique qu'« On se plaît en effet à regarder les images car leur contemplation apporte un enseignement et permet de se rendre compte de ce qu’est chaque chose, par exemple que ce portrait-là, c’est un tel ; car si l’on se trouve ne pas l’avoir vu auparavant, ce n’est pas en tant que représentation que ce portrait procurera le plaisir, mais en raison du fini dans l’exécution, de la couleur ou d’une autre cause de ce genre[3]. ». Le portrait et l'éthopée permettent donc d'illustrer des sentiments, et, par là, de faire acte thérapeutique dans l'esprit du lecteur ou de l'observateur. Par ailleurs la visée satirique est souvent recherchée.

Les Mémoires de Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon comportent de nombreuses éthopées, réunies dans une « galerie de portraits ».

Les Mémoires de Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon comportent de nombreuses éthopées, réunies dans une « galerie de portraits ».

Dans l'enseignement des Lettres, l'éthopée est la figure caractéristique d'un portrait littéraire[4]. Pour Michel Pougeoise, dans cette figure, « les caractéristiques physiques (gestes, attitudes) sont choisis de manière à mettre en valeur la personnalité originale de certains de ses contemporains [de ceux de l'auteur du portrait]. Il s'agit bien de peindre le moral par le physique. »[5].

Références

- Marc Escola, La Bruyère I. Brèves questions d’herméneutique, Paris, Honoré Champion, coll. « Moralia », no 6, 2001.

- Les Hypotyposes de Sextus Empiricus.

- Aristote, Poétique, 144 b.

- Un exemple d'étude d'une éthopée nous est donné par Jean Luc Fournet dans son essai Une éthopée de Caïn dans le Codex des visons de la Fondation Bodmer.

- Michel Pougeoise, Dictionnaire de rhétorique, Armand Colin, p. .126

Notes

- Ces exercices rhétoriques se présentaient sous la forme d'imitations. Par exemple le sujet pouvait être : « Quelles paroles prononcerait Achille mourant par la faute de Polyxène? ».

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

- Amato, E. – Schamp, J. (ed). 2005, Ethopoiia. La représentation de caractères entre fiction scolaire et réalité vivante à l’époque impériale et tardive, Salerno : Helios.

Wikimedia Foundation. 2010.