- Héliosphère

-

L'héliosphère est une zone en forme de bulle allongée dans l'espace, engendrée par les vents solaires. Sa limite est l'héliopause, qui délimite la zone d'influence des vents solaires, lorsqu'ils rencontrent le milieu interstellaire.

Le vent solaire consiste en la projection de particules atomiques (essentiellement protons et électrons) par la haute atmosphère de notre étoile, le Soleil. Ce plasma impose une pression (une sorte de souffle) vers l'extérieur du système solaire et repousse le flux de particules similaires mais provenant de l'espace lointain[1].

La forme de la bulle ainsi produite n'est que très approximativement sphérique et reste sujette à controverses scientifiques, mais les éléments principaux en sont relativement bien définis :

- une forme allongée produite par le déplacement du Soleil,

- une forme spiralée produite par la rotation du Soleil,

- diverses déformations provenant de l'influence des champs magnétiques solaires et planétaires qui influencent fortement la trajectoire des particules chargées qui constituent le vent solaire.

En particulier, il est considéré comme très probable que la limite de l'héliosphère, l'héliopause, soit très fluctuante et largement influençable par des facteurs internes comme externes (les éruptions solaires, par exemple).

Sommaire

Structure

L'héliosphère est une gigantesque bulle de gaz dont la forme et la dimension varient selon la rotation, le déplacement, l'activité et le champ magnétique du Soleil. Ainsi, la rotation du Soleil crée la forme spiralée de l'héliosphère et le déplacement du Soleil sur lui-même crée la forme allongée de l'héliosphère.

Les gaz qui la composent sont en plus grande partie de l'hélium et de l'hydrogène. Comme toutes autres formes d'énergie, ces vents solaires ont des limites, et ces limites forment l'héliosphère. Celle-ci apparait lorsque la poussée des vents solaires ne réussit plus à repousser la bulle de gaz. Cette délimitation se nomme l'héliopause.

Choc terminal

Le choc terminal est le point de l'héliosphère où la vitesse du vent solaire diminue en deçà de la vitesse du son (par rapport à l'étoile et dans le milieu interstellaire) dû à l'interaction avec le milieu interstellaire Ceci entraîne une compression, un réchauffement et un changement dans le champ magnétique.

Pour le système solaire, le choc terminal est évalué à une distance de 75 à 90 unités astronomiques du Soleil[2].

En 2007, la sonde Voyager 2 a passé le choc terminal du Soleil[3]. Elle aurait passé cinq fois le choc terminal puisque les frontières de ce dernier varient selon l'activité solaire.

Le choc se produit au moment où les particules du vent solaire passent d'environ 400 km/s à la vitesse du son (environ 100 km/s dans le milieu interstellaire, bien que la valeur soit fluctuante), créant une onde de choc.

En s'éloignant du Soleil, le choc terminal est suivi de l'héliopause, où les particules du vent solaire sont arrêtées par le milieu interstellaire. Vient ensuite l'onde de choc magnétique, marquant les limites de la magnétosphère solaire.

L'héliopause

L'héliopause et l'héliosphère sont deux choses distinctes. L'héliopause est la limite où le vent solaire rencontre le milieu interstellaire. Cette limite n'est pas bien connue, car elle est très difficile à observer, probablement dû au fait que l'héliopause n'est jamais constante. La vitesse des vents solaires change à tout moment et cela rend l'héliopause instable.

L'héliogaine

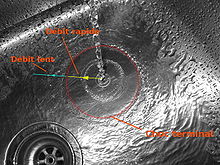

L'héliogaine est formée de particules émises par le soleil qui entrent en collision avec des particules interstellaires. Ces particules s'accumulent autour de l'héliopause et créent une onde de choc. L'héliogaine est située encore plus loin que le choc terminal, c'est dans cette région que les vents solaires sont ralentis et comprimés. Cela peut équivaloir à une distance d'environ 80 à 100 UA au plus près. L'héliogaine a une épaisseur moyenne d'environ 10 à 100 UA[4]. On peut facilement reproduire l'héliogaine dans un lavabo, lorsque la pellicule d'eau autour du point de chute s'étend trop, elle n'exerce plus assez de pression et forme un bourrelet[5].

Exploration

Voyager 1

Lors d'une réunion de l'American Geophysical Union en mai 2005, le Dr. Ed Stone a suggéré que la sonde Voyager 1 aurait également passé le choc terminal en décembre 2004, lorsqu'elle était à 94 unités astronomiques du Soleil. Il s'est fondé sur les fluctuations des lectures du champ magnétique prises par la sonde. Voyager 2, quant à lui, aurait détecté de telle fluctuations à partir de 76 unités astronomiques du Soleil (en 2006). Cela impliquerait que les limites de l'héliosphère seraient irrégulières, s'étendant plus loin du Soleil en direction de l'hémisphère nord que dans la direction de l'hémisphère sud[6].

IBEX

La mission Interstellar Boundary Explorer (IBEX) tentera de recueillir plus de données à propos du choc terminal solaire.

Notes et références

- Pierre Kohler, La Terre et les astres, Hachette, 1979, 317 p. [présentation en ligne]

- (en)Robert Nemiroff et J. Bonnell, « The Sun's Heliosphere & Heliopause », Astronomy Picture of the Day, 24 juin 2002. Consulté le 14 novembre 2009.

- (en)David Chandler, « MIT instrument finds surprises at solar system's edge », MIT News, 10 décembre 2007. Consulté le 22 décembre 2009.

- Laurent Sacco, « Structure de l'héliosphère : Stereo donne raison aux sondes Voyager », Futura-Sciences, 4 juillet 2008. Consulté le 22 décembre 2009.

- Tony Phillips (traducteur : Didier Jamet), « Surprises à la frontière du Système Solaire », Centre spatial Marshall (traduit par Ciel des Hommes), 22 septembre 2006. Consulté le 22 décembre 2009.

- (en)Ker Than, « Voyager II detects solar system's edge », CNN, 24 mai 2006. Consulté le 14 novembre 2009.

Voir aussi

Wikimedia Foundation. 2010.