- Cornee (anatomie)

-

Cornée

Pour les articles homonymes, voir cornée (homonymie).

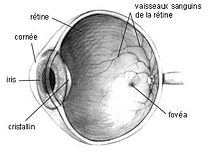

Pour les articles homonymes, voir cornée (homonymie).La cornée est la partie antérieure transparente du globe oculaire, en forme de calotte sphérique et légèrement saillante.

Sommaire

Anatomie

C’est le premier élément réfractif de l’œil, comptant pour les 2⁄3 du dioptre oculaire. Elle couvre environ un cinquième de la surface de l’œil. Elle mesure en moyenne, chez l’adulte, 11 mm de diamètre. Son épaisseur diminue de la périphérie (environs 600 micromètres) vers le centre (environs 500 micromètres).

Rayons de courbure moyens :

- de la face antérieure : 7,8 mm

- de la face postérieure : 6,8 mm

Indice de réfraction : 1,377

Hydratation : 85 %

Histologie

La cornée est composée de trois couches de cellules et de 2 membranes. De la superficie vers la profondeur :

- l’épithélium cornéen, dont les cellules sont régénérées en permanence (il faut une semaine pour renouveler toutes les cellules) ;

- la membrane de Bowman ;

- le stroma cornéen ;

- la membrane de Descemet ;

- l’endothélium cornéen.

C'est un des très rares organes (avec l'épiderme) à ne pas être vascularisé par des capillaires sanguins.

L'épithélium

L’épithélium cornéen est formé de 5 à 7 couches de cellules. La couche basale formée de cellules cubiques repose sur une lame basale et est accrochée très fortement au stroma par des complexes d’adhésion (hémidesmosomes). Il a un rôle de barrière et facilite la dispersion du film de larmes à la surface de la cornée. Ses kératines caractéristiques sont les kératines 3 et 12.

Renouvellement

Les cellules souches de l’épithélium cornéen se trouvent en périphérie de la cornée, dans le « limbe ». Ces cellules souches donnent naissance à des cellules amplificatrices transitoires qui produisent à leur tour les cellules différenciées de l’épithélium cornéen. Ce renouvellement est centripète, de la périphérie vers le centre de la cornée. Un second mécanisme de renouvellement prend le relais, de la base de l’épithélium vers le haut: la couche unique de cellules basales, cubiques, produit des cellules intermédiaires pavimenteuses, puis des cellules plates qui finissent par desquamer dans le film de larmes en surface de la cornée.

Ces deux mécanismes de renouvellement se produisent en permanence. Il faut compter 7 jours pour que l’ephitelium cornéen se renouvelle totalement.La membrane de Bowman

La « couche de Bowman » est synthétisée au quatrième mois de la vie embryonnaire, probablement synthétisée par les cellules basales de l’épithélium. Elle ne se renouvelle jamais et par conséquent une lésion de celle-ci est définitive. C’est une couche de collagène diffus.

La couche de Bowman est située entre la membrane basale épithéliale et le stroma. Bien individualisée chez l’homme, elle mesure de 8 à 14 µm à la partie centrale de la cornée. Ne pouvant être régénérée, toute rupture de la couche de Bowman va entraîner la constitution d’un tissu cicatriciel générant des opacités définitives. La couche de Bowman est composée de fibres collagènes réparties apparemment au hasard dans de la substance fondamentale. Elle est dépourvue de cellules hormis les fines expansions des cellules de Schwann entourant les terminaisons nerveuses qui la traversent.

La substance fondamentale est constituée de mucoprotéines de composition biochimique vraisemblablement identique à celle du stroma. Les fibres correspondent à des fibres de collagène présentant une striation transversale.

Elles mesurent de 20 à 30 µm de diamètre et de 240 à 270 Ångström de long. Le collagène I est le principal constituant de la cornée et de la sclère. La couche de Bowman contient comme le stroma cornéen des collagènes V, VI et VII. De plus du collagène IV, qui est le principal constituant des membranes basales, a également été retrouvé dans la couche de Bowman, mais en faible proportion, expliquant qu’il ne s’agisse pas d’une membrane à proprement parler.Le stroma

Le stroma cornéen représente la majeure partie de l’épaisseur de la cornée (400 µm). Il est composé d’eau, de substances organique et de collagène. Les fibres de collagène sont de type I/V, de diamètre constant (35 nm) et d’espacement constant (59 nm) groupées en lamelles parallèles à la surface cornéenne.

La membrane de Descemet

Il s’agit de la lame basale de l’endothélium, d’une épaisseur de 10 µm à 12 µm Elle est très élastique et solide tout en étant perméable à l’eau ;

Elle est formée de deux feuillets: un feuillet d’origine embryonnaire et un feuillet qui s’épaissit tout au long de la vie. La membrane de Descemet est une membrane collagénique acellulaire entre le stroma postérieur et la monocouche endothéliale, formée de collagènes IV et VIII et contenant de la fibronectine, de la laminine type 1 et des protéoglycanes héparan, dermatan et keratan sulfates. Elle est en continuité avec le réseau trabéculaire en périphérie de la cornée, la limite entre les deux étant constituée par la ligne de Schwalbe. La jonction Descemet-stroma est riche en fibronectine, probablement d’origine embryonnaire, qui joue un rôle dans l’adhésion des deux structures. Elle est synthétisée par les cellules endothéliales et s’épaissit avec l’âge. En microscopie électronique elle apparaît formée de deux couches, une couche striée au contact du stroma, d’une épaisseur de 0,2 à 3 µm, et une couche finement granuleuse, d’une épaisseur de 2 à 10 µm, au contact de l’endothélium cornéen. La couche granuleuse apparaît comme un réseau hexagonal parallèle à la surface de la membrane, avec des nœuds séparés de 100 nm dans une substance de fond. Elle contient les éléments classiques des membranes basales : collagène IV et laminine, ainsi que des éléments inhabituels dans les membranes basales comme le collagène de type VIII.

Le collagène VIII est l’élément majeur du réseau hexagonal. Le collagène IV forme des digitations à l’interface stroma-Descemet qui percent jusqu’à l’endothélium de façon focale. Ces îlots de collagène IV sont liés aux digitations des cellules endothéliales et participent à leur fixation. Ce collagène IV a une origine embryonnaire et il est progressivement enfoui dans le réseau de collagène VIII durant la 8e semaine de l’organogénèse. Le collagène VIII contribuerait à la différenciation des cellules de la crête neurale en cellules endothéliales cornéennes. Les cellules endothéliales cornéennes synthétisent du collagène VIII et du collagène IV en culture.L'endothélium

L’endothélium cornéen est une mono-couche cellulaire formant une mosaïque hexagonale. Ses cellules ne se régénèrent pas.

Le nombre de ces cellules (et donc la densité cellulaire, en cellules par mm²), reflète la bonne qualité de la cornée. Lors d’une greffe de cornée, ce critère est important pour le chirurgien ophtalmologue, qui va d’une part vérifier (ex vivo, par microscopie optique) que le greffon a suffisamment de cellules pour être implanté sur l’œil d’un patient, et d’autre part vérifier sur l’œil du patient (in vivo, en microscopie spéculaire) que l’endothélium est en bonne santé.

Les autres critères vérifiés lors de la greffe de cornée sont la transparence du greffon (à l’heure actuelle, c’est encore un critère subjectif), et la morphométrie cellulaire (critère sans règle).

Pathologie

Les pathologies de la cornée relèvent de l’ophtalmologie.

- Traumatismes

- Traumatismes mécaniques : les corps étrangers cornéens sont très fréquents. En général suite à un accident du travail ou de bricolage, un corps étranger va être projeté dans l’œil et s’impacter sur la cornée. Il peut être évacué spontanément par les larmes, mais il est souvent nécessaire de le faire enlever par un médecin, sous anesthésie locale. Le port de lunettes de protection permet de prévenir souvent ce type de traumatisme.

- Traumatismes chimiques : il s’agit d’une brûlure causée par la projection d’un acide ou d’une base. Lorsqu’un tel accident survient, il faut rincer abondamment au sérum physiologique ou à l’eau stérile et consulter en urgence un médecin.

- Traumatismes thermiques : par une chaleur ou un froid intenses.

- Troubles réfractifs

- Astigmatisme : la cornée peut-être à l’origine d’un astigmatisme irrégulier, difficile à corriger, faisant souvent suite à un traumatisme.

- Ulcères de cornée : ils font souvent suite à un corps étranger.

- Kératocône : dégénérescence de la cornée qui se déforme passant d'une apparence sphérique à une apparence conique. Maladie rare provoquée par des facteurs génétiques et environnementaux, à différencier d'une déformation elle aussi appelée kératocône qui fait suite à un traumatisme chimique ou physique. Aucun traitement connu à ce jour, le port de lentilles rigides permet de corriger la déformation, il existe aussi des anneaux intra-cornéens, des verres scléraux (lentilles plus grandes que l'iris, recouvrant le corps blanc en partie), des traitements permettant de ralentir l'évolution de la maladie, et en dernier recours la greffe de cornée.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Bibliographie

Notes et références

Système sensoriel - Système visuel - Œil Rétine - Cornée - Iris - Pupille - Cristallin - Macula - Sclère - Fovéa - Point aveugle - Corps vitré - Humeur aqueuse - Liquide lacrymal - Choroïde - Corps ciliaire - Conjonctive - Structure d'angle - Tapetum lucidum

- Portail de la médecine

Catégories : Œil | Anatomie animale

Wikimedia Foundation. 2010.