- Ironie socratique

-

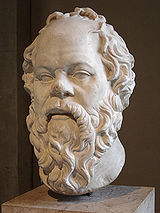

Ironie socratique

L’ironie socratique consiste, pour le philosophe, à feindre l’ignorance afin d’exposer la faiblesse de la position d’une autre personne et lui en faire prendre conscience. Le mot grec eironeia-ειρωνεία s’appliquait en particulier à la litote comme forme de dissimulation. Une telle ironie survenait particulièrement dans l’ignorance assumée adoptée par Socrate, comme méthode de dialectique : « l’ironie socratique ». Cette ironie particulière implique un aveu de l’ignorance, qui travestit une attitude sceptique et désengagée, vis-à-vis de certains dogmes ou opinions communes qui manquent d’un fondement dans la raison ou dans la logique. La suite de questions « innocentes » de Socrate révèle point par point la vanité ou l’illogisme de la proposition, en ébranlant les postulats de son interlocuteur, et en remettant en cause ses hypothèses initiales.

Mais l’ironie amuse également les spectateurs de la discussion, qui savent que Socrate est plus sage qu’il se permet d’apparaître, et qui peuvent prévoir, légèrement en avance, la direction que les « naïves » questions vont prendre. Au XIXe siècle, le philosophe danois Søren Kierkegaard admirait l’ironie socratique et en employa une variation dans plusieurs de ses travaux. Il rédigea notamment sa thèse maîtresse, intitulée Du concept d’ironie constamment rapporté à Socrate, avec la référence continuelle à Socrate. Dans cette thèse, Kierkegaard fait l’éloge d’un usage de l’ironie socratique par Aristophane et Platon.

Il soutient également que le portrait Socrate dans les nuages dans l’une des pièces d’Aristophane a capté avec le plus d’exactitude l’esprit de l’ironie socratique.

Wikimedia Foundation. 2010.