- Gravure au lavis

-

La gravure en lavis ou gravure en manière de lavis est un procédé de gravure en taille-douce dérivé de l'eau-forte, à l'origine du procédé de l'aquatinte et qui comme elle joue sur la corrosion partielle de la plaque de métal par un acide.

Inventée au XVIIIe s. elle visait à imiter, par la gravure, les dessins en lavis afin de les reproduire de la manière la plus fidèle possible.

Alors que la gravure au burin dessine un réseau de lignes qui s'adapte au rendu du dessin, la gravure en manière de lavis (puis l'aquatinte) donne un grainage de la surface, qui convient particulièrement aux effets picturaux. On peut ainsi obtenir toutes les valeurs de clairs-obscurs comparables à celles d'un lavis ou d'une aquarelle.

Histoire

C'est en cherchant un procédé permettant de reproduire en fac-similé les dessins en lavis d'artistes contemporains (Boucher, Carl Van Loo) que le graveur Jean-Charles François aurait mis au point, dans les années 1750, la gravure en manière de lavis.

Cette invention s'inscrivait dans une recherche plus large visant à imiter différentes techniques de dessin, telle la gravure en manière de crayon pour reproduire les dessins au crayon (qui fit son succès) ou son dérivé, la gravure en manière de pastel.

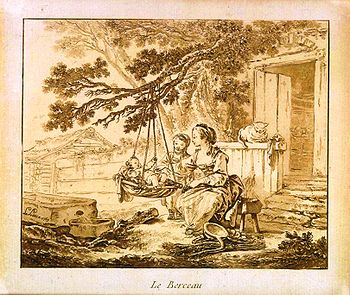

C'est toutefois Jean-Baptiste Le Prince qui en tira le meilleur parti. En 1768 il met au point sa propre technique de gravure au lavis qui deviendra finalement son procédé favori. Ce nouveau genre de gravure obtient un grand succès aux Salons de 1769-1771, prisés notamment par Diderot qui témoigna dans ses écrits de l'admiration que lui inspirèrent les «fac-simile» exposés.

Technique

Le graveur définit précisément les zones de lumière et d'ombre de son dessin. Puis il recouvre les parties claires d'une couche de résine en poudre (colophane, bitume, copal, sandaraque). La plaque est ensuite chauffée afin de fixer la résine au métal puis plongée dans un bain d'acide (perchlorure de fer) qui va ronger l'espace entre les grains et laisser une trame qui donnera les teintes.

Liens externes

Wikimedia Foundation. 2010.