- Lingot

-

Un lingot est une masse définie d'un métal coulée en un bloc solide. Ce métal est alors prêt à être transformé.

On parle couramment de lingot pour les métaux précieux (or, argent ou platine). Le terme évoque alors une petite barre de métal pur, généralement de 1 kg, bien qu'il existe aussi des lingots plus petits (500 g voire 250 g).

Mais le terme lingot désigne également des coulées de métaux industriels pouvant atteindre plusieurs tonnes. Les métaux peuvent également être coulés sous d'autres formes, dans des moules de forme diverses (barres, formes complexes).

Sommaire

Utilisations

Dans l'industrie

Dans le cadre industriel, le lingot est le brut de coulée.

Le lingot subit ensuite un laminage pour l'amincir et l'élargir ou l'allonger, il devient alors une brame s'il est destiné à devenir une tôle, ou un bloom s'il est destiné à devenir une barre. Le demi-produit obtenu, brame ou bloom, subit ensuite d'autres transformations — laminage subséquent, traitement thermique (trempe, recuit), découpe, traitement de surface, … qui sera livré pour une utilisation directe ou pour être usiné.

Dans l'industrie électronique (silicium), et pour certaines applications spécifiques (aubes de turbine de moteurs d'avion par exemple), on ne part pas d'un lingot mais d'un monocristal, par exemple obtenu par le procédé de Czochralski.

En tant que monnaie

Les métaux, de par leur caractère imputrescible et leur relative rareté par rapport aux produits agricoles, ont été utilisés très tôt comme monnaie d'échange, et initialement sous forme de lingots. C'est le cas en particulier des taels chinois, et des premières monnaies grecques au VIIIe siècle av. J.‑C.[1], qui étaient simplement des lingots marqués.

Le lingot d'or reste une référence monétaire cotée en bourse (valeur refuge).

Structure cristalline typique

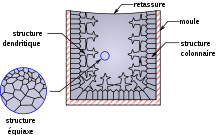

Un lingot résulte d'une coulée dans un moule globalement parallélépipédique ; en général, il s'agit d'une pyramide tronquée à base rectangulaire afin de pouvoir démouler le lingot. Le refroidissement se fait par l'extérieur ; en conséquence, il se crée un gradient de température : le cœur du liquide est plus chaud que les bords. La solidification commence donc par les bords et se termine par le centre.

Il en résulte en général une structure typique en trois « couches » : structure dite « colonnaire » au bord, suivie d'une structure dendritique, puis au cœur d'une structure équiaxe.

Le métal diminuant de volume lors de la solidification, le haut du lingot, qui est à l'air libre, présente en général un creux appelé « retassure ». Si le métal a été mal dégazé, il va présenter en surface des « criques » (sorte de sillons ressemblant à des fissures) et des pores à l'intérieur.

Cependant, cette structure n'est pas systématique ; cela dépend grandement de la vitesse de solidification, de la direction de solidification (on peut volontairement isoler certaines parties du moule pour avoir une solidification dirigée) et de l'ajout éventuel de floculant.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Wikimedia Foundation. 2010.