- Insuffisance cardiaque canine

-

L’insuffisance cardiaque représente une maladie grave du chien. On estime qu’elle affecte jusqu’à 10 % de la population canine globale. Si cette affection reste complexe et grave, la connaissance de sa physiopathologie a énormément progressé ces dernières années, rendant son diagnostic plus facile, et permettant à de nouvelles thérapeutiques de voir le jour. Le pronostic s’en est trouvé nettement amélioré et il n’est pas rare maintenant de voir des chiens survivre plusieurs années avec une insuffisance cardiaque. Le but de cet article est de faire un point sur les connaissances actuelles sur l’insuffisance cardiaque du chien et son traitement, en tenant compte des données scientifiques publiées et accessibles et de leur pertinence, dans une optique de médecine basée sur les faits (‘evidence-based medicine’).

Sommaire

- 1 Physiopathologie

- 2 Étiologie de l’insuffisance cardiaque congestive chez le chien

- 3 Diagnostic

- 4 Traitements

- 5 Pour en savoir plus

- 6 Références bibliographiques

Physiopathologie

L’Insuffisance Cardiaque : définition

L’insuffisance cardiaque est l’incapacité du cœur à répondre aux besoins métaboliques des organes, c'est-à-dire à fournir une pression de perfusion suffisante pour assurer la diffusion de l’oxygène et des nutriments du sang vers les tissus.. Elle peut se manifester dans 2 circonstances différentes :

- les besoins des organes peuvent être considérablement augmentés et dépasser les capacités d’un cœur au fonctionnement normal. C’est le cas notamment lors d’hémorragie importante ou d’hyperthyroïdie.

- le cœur peut être défaillant et ne plus assurer un débit cardiaque suffisant. Ce cas représente la très grande majorité des insuffisances cardiaques chroniques, où une cardiopathie (congénitale ou acquise) altère la performance cardiaque.

La suite de cet article ne portera que sur les insuffisances cardiaques consécutives à une cardiopathie.

L’insuffisance cardiaque est un syndrome clinique, qu’il faut bien distinguer de la cardiopathie, affection cardiaque généralement à l’origine de l’insuffisance cardiaque. Les symptômes observés sont liés à la baisse du débit cardiaque et de la perfusion tissulaire et à l’augmentation de pression en amont du cœur (fatigabilité, toux, syncopes…) et non à la cardiopathie.

Les déterminants de la performance cardiaque

Pour répondre aux besoins métaboliques des tissus, l’appareil circulatoire doit assurer une pression de perfusion suffisante pour favoriser la diffusion de l’oxygène et des nutriments du compartiment vasculaire vers les tissus. Cette pression sanguine dépend de 2 facteurs, le débit cardiaque (quantité de sang pompée par unité de temps) et les résistances périphériques (résistance à l’écoulement du sang dans les vaisseaux et les tissus, dépendant principalement du tonus vasculaire).

Le débit cardiaque (DC, exprimé en l/min) est conditionné par l’équation suivante :

où FC est la Fréquence Cardiaque (/min) et VES (l) le Volume d’Ejection Systolique (volume de sang éjecté à chaque systole).

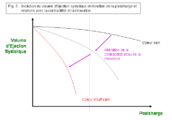

Lorsque la fréquence cardiaque augmente, le débit cardiaque augmente. Ce phénomène devient cependant autolimitant (cf. fig. 1). En effet, la durée de la systole étant pratiquement constante, une augmentation de fréquence cardiaque se fait toujours au détriment de la durée de la diastole. Lorsque la fréquence cardiaque devient excessive, le raccourcissement de la diastole entraîne une diminution du remplissage ventriculaire, ainsi qu’une baisse de l’irrigation du myocarde, à l’origine d’une baisse du volume d’éjection systolique.

Le VES est conditionné par 5 déterminants (cf. fig. 2, 3 et 4):

- 3 déterminants cardiaques :

- La contractilité = capacité des cardiomyocytes à se contracter (‘force’ de contraction du myocarde lors de la systole). Lorsque la contractilité est altérée, le VES diminue.

- La relaxation = capacité des cardiomyocytes à se relâcher (facilité de remplissage ventriculaire en diastole). Lorsque la relaxation est altérée, le VES diminue.

- La synergie de contraction = coordination du processus de contraction des chambres cardiaques, aboutissant à une éjection optimale. Lorsque la synergie de contraction est altérée (dysynergie), le processus de contraction est altéré (arythmies) et le VES diminue.

- Deux déterminants extracardiaques :

- La précharge = distension des cellules cardiomyocytes en fin de diastole, avant la contraction. Elle est conditionnée par le volume et la pression du compartiment veineux, en amont du cœur, ainsi que par le volume ventriculaire résiduel (quantité de sang restant dans le ventricule en fin de systole). Lorsque la précharge augmente, le VES augmente.

- La postcharge = résistance à l’éjection systolique. Elle dépend principalement des résistances artérielles (vasoconstriction). Lorsque la postcharge augmente, le VES diminue.

Fig. 4 : les déterminants de la performance cardiaque

Fig. 4 : les déterminants de la performance cardiaqueLes mécanismes compensateurs

Lors de cardiopathie, la performance cardiaque est altérée et la perfusion tissulaire diminuée ; l’organisme va alors mettre en place un certain nombre de mécanismes compensateurs (cf. fig. 5) afin d’en limiter les conséquences. Les deux mécanismes principaux sont :

Le système β-sympathique

La stimulation de la composante β-orthosympathique du système nerveux autonome est le premier mécanisme compensateur à se mettre en place. Elle entraîne :

- Une augmentation de la fréquence cardiaque (effet chronotrope positif) ;

- Une stimulation de la contractilité (effet inotrope positif) ;

- Une augmentation du tonus vasomoteur (effet vasoconstricteur) artériel (augmentation de la postcharge) et veineux (augmentation de la précharge) ;

Par ces mécanismes, le système β-sympathique concourt à soutenir le débit cardiaque et favoriser la perfusion tissulaire. Le β-sympathique stimule également la sécrétion de rénine par l’appareil juxtaglomérulaire (cf. ci-dessous).

Le Système Rénine Angiotensine Aldostérone (SRAA)

La baisse de perfusion rénale résultante de la baisse du débit cardiaque entraîne la sécrétion par l’appareil juxtaglomérulaire d’une hormone, la rénine. Cette hormone libérée dans le compartiment vasculaire clive l’angiotensinogène, un peptide inactif présent dans le plasma, en angiotensine I, prohormone également inactive. Dans les capillaires, l’angiotensine I rentre en contact avec une enzyme transmembranaire située à la face luminale des cellules endothéliales, l’Enzyme de Conversion de l’Angiotensine (ECA), qui la dégrade en angiotensine II, peptide vasoactif à l’origine d’une très forte activité vasoconstriction artérielle et veineuse, résultant en une augmentation de la précharge et de la postcharge. Dans un second temps, l’angiotensine II déclenche la sécrétion par la corticosurrénale d’une hormone minéralocorticoïde, l’aldostérone, qui agit sur le tube contourné distal en augmentant la réabsorption de sodium et l’élimination de potassium. L’hypertonie plasmatique résultante stimule d’une part la réabsorption d’eau et augmente ainsi la volémie (augmentation de la précharge et de la postcharge), et d’autre part contribue à activer la sécrétion de rénine, renforçant ainsi le SRAA. L’aldostérone a également une activité vasoconstrictrice directe, ainsi qu’un effet profibrotique (facteur de croissance) sur le cœur et le rein. Enfin, l’hypertonie plasmatique entraîne la libération par la neurohypophyse d’Hormone Anti-Diurétique (ADH), qui favorise la rétention d’eau et contribue ainsi à remonter la volémie et augmenter ainsi précharge et postcharge. Les effets de l’activation du SRAA sont donc une augmentation de la précharge et de la postcharge, par le biais d’une vasoconstriction et d’une hypervolémie.

Fig. 5 : les mécanismes compensateurs

Fig. 5 : les mécanismes compensateursLa progression de l’insuffisance cardiaque

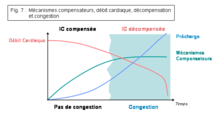

Les mécanismes compensateurs contribuent donc à soutenir le débit cardiaque (augmentation de la fréquence cardiaque, de la contractilité et de la précharge) et la perfusion tissulaire (augmentation de la postcharge) lors d’une baisse de la performance cardiaque (cardiopathie) et sont donc à court terme bénéfiques. Cependant, leur activation augmente la dépense énergétique du myocarde et ces mécanismes s’avèrent rapidement délétères à long terme, en contribuant à la progression et l’aggravation de la cardiopathie. La performance cardiaque chute alors de plus en plus, et les mécanismes compensateurs s’amplifient progressivement.

Compensation et décompensation : L’insuffisance cardiaque congestive

Tant que les mécanismes compensateurs permettent de maintenir un débit cardiaque et une perfusion tissulaire suffisants, il n’y a aucun symptôme clinique ; l’insuffisance cardiaque est dite asymptomatique ou compensée. Lorsque les mécanismes compensateurs sont dépassés, la perfusion tissulaire et le débit cardiaque ne peuvent plus être assurés et les premiers symptômes cliniques commencent à apparaître. C’est la phase d’Insuffisance Cardiaque Décompensée ou Symptomatique. Dans la très grande majorité des cas, les symptômes sont d’abord liés à l’augmentation de la précharge, qui se traduit par une stase veineuse en amont du cœur, avec dilatations vasculaires, œdème pulmonaire et épanchements pleural et/ou abdominal. On parle de congestion ; l’insuffisance cardiaque est alors dite Congestive. Dans la majorité des cas, l’insuffisance cardiaque est d’abord gauche. La congestion se manifeste donc primitivement dans le territoire pulmonaire.

Les classifications de l’insuffisance cardiaque

Afin de faciliter l’évaluation et le suivi de l’insuffisance cardiaque, divers classifications ont été proposées. Actuellement, les deux les plus utilisées sont la NYHA (New-York Heart Association) modifiée[1] et l’ISACHC (International Small Animal Cardiac Health Council)[2]. Ces deux classifications font la différence entre une classe 1 asymptomatique, et les stades suivants représentant les insuffisances cardiaques congestives.

Tab. 1 : les Classifications de l'Insuffisance Cardiaque

Tab. 1 : les Classifications de l'Insuffisance CardiaqueÉtiologie de l’insuffisance cardiaque congestive chez le chien

Nous ne nous intéresserons ici qu’aux cas où l’affection à l’origine de l’insuffisance cardiaque est une cardiopathie. On distingue 2 grandes catégories de cardiopathies :

Les cardiopathies congénitales

Il s’agit de malformations cardiaques congénitales. Elles sont variées, mais représentent moins de 5 % des cardiopathies. Elles entraînent généralement une insuffisance cardiaque précoce (entre 6 mois et 4 ans). Leur traitement est majoritairement chirurgical, mais le pronostic est généralement sombre. Parmi les cardiopathies congénitales les plus fréquentes, on trouve la persistance du canal artériel et les sténoses sous-aortique ou pulmonaire.

Les cardiopathies acquises

Contrairement aux affections congénitales, elles apparaissent au cours de la vie de l’animal, généralement tardivement (> 6-8 ans). Elles sont également variées, mais 2 affections prédominent très nettement chez le chien :

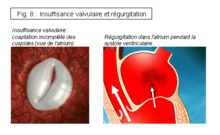

La Maladie Valvulaire Dégénérative (MVD)

Aussi appelée endocardiose valvulaire, insuffisance valvulaire ou valvulopathie, cette affection représente 80 % des cardiopathies du chien. Elle touche principalement les chiens de petite race (Cavalier King Charles CKC, Yorkshire, Caniche…) et peut dans certaines races présenter un caractère héréditaire (CKC).

La MVD se caractérise par une altération des valvules atrioventriculaires (mitrale majoritairement, parfois mixte, rarement tricuspide isolée) entraînant un défaut d’étanchéité lors de la systole ventriculaire. Il y a alors une régurgitation de sang dans l’atrium qui entraîne :

- une baisse du volume d’éjection systolique

- une surcharge volumique dans l’atrium

Lorsque les lésions valvulaires progressent, on peut avoir également une atteinte et une rupture des cordages tendineux, qui aggrave la fuite valvulaire et le pronostic. Le premier moyen de détection de la MVD est l’auscultation ; avec la fuite mitrale apparaît un souffle (systolique apexien gauche), dont l’intensité est corrélée à l’importance de la régurgitation. Avec la progression de l’affection, on observe d’abord une dilatation atriale, puis une dilatation ventriculaire. Contrairement à ce qu’on pensait auparavant, on sait maintenant que la fonction systolique peut être déjà altérée chez des animaux peu symptomatiques (en revanche, aucune altération n'a été démontrée à ce jour chez les animaux asymptomatiques)[3].

La MVD est de plus en plus considérée comme une maladie bénigne, dans la mesure où certainement une large majorité des chiens tolérera cette affection toute sa vie, sans jamais présenter de signes cliniques[4]. Dans les cas de décompensation, l’insuffisance cardiaque résultante est d’abord gauche, puisque c'est la valvule mitrale qui est majoritairement touchée ; elle concerne principalement le territoire pulmonaire (toux, œdème pulmonaire). Dans les cas avancés, l'insuffisance peut devenir globale. L’évolution de la MVD se compte toujours en mois ou en années.

La Cardiomyopathie Dilatée (CMD)

Il s’agit d’une affection primitive du myocarde, qui touche principalement les grandes races (Doberman, Irish Wolfhound, Boxer, Terre-Neuve…). Elle présente également un caractère héréditaire dans certaines races. Dans sa forme classique, elle se manifeste par un amincissement des parois du myocarde ventriculaire et une dilatation des cavités cardiaques. L’atteinte de la fonction systolique est précoce et profonde. Un souffle est présent à l’auscultation dès l’apparition de la maladie ; il est lié à une régurgitation secondaire à la dilatation de l’anneau mitral. L’insuffisance cardiaque d’abord gauche est souvent rapidement globale ; l’ascite est donc fréquente dans les cas de CMD. La CMD est une affection d’évolution généralement très rapide, avec installation d’une insuffisance cardiaque congestive brutale et marquée.

Progression de l’insuffisance cardiaque

Quelle que soit la cardiopathie à l’origine de l’insuffisance cardiaque, il faut toujours distinguer l’évolution de la cardiopathie elle-même (lésions et fonction cardiaque) de celle de l’insuffisance cardiaque ; la corrélation entre les deux est souvent faible et très dépendante de la race et de l’affection causale. La dégradation de la cardiopathie se complique souvent d’arythmies, liées principalement à une perte de la conduction nerveuse intramyocardique (atteinte de la paroi atriale, des nœuds sinoatrial ou atrioventriculaire, ou du faisceau de Hiss) et à une hypoxie myocardique (atteintes vasculaires dans la paroi cardiaque). Les arythmies secondaires les plus fréquentes sont la fibrillation atriale et les extrasystoles et tachycardies supraventriculaires ou ventriculaires. Ces arythmies diminuent généralement l’efficacité de la systole et altèrent un peu plus le débit cardiaque. L’évaluation de l’évolution de l’insuffisance cardiaque reste principalement clinique.

Diagnostic

Il faut là encore distinguer le diagnostic de l’insuffisance cardiaque congestive de celui de la cardiopathie sous-jacente.

Diagnostic de l’insuffisance cardiaque congestive

Pour diagnostiquer une insuffisance cardiaque congestive, il y a 4 questions principales à se poser :

- 1) Ce chien présente-t-il des commémoratifs et des symptômes compatibles avec une Insuffisance Cardiaque Congestive ?

- Age, race, fatigabilité, toux, ascite, syncopes…

- 2) Ce chien présente-t-il un souffle ?

- Il n’y a pas de cardiopathie avec atteinte valvulaire sans souffle à l’auscultation ! (ou alors si rarement que même un cardiologue confirmé n’en rencontrera que quelques cas dans une carrière…). S’il n’y a pas de souffle, il y a relativement peu de chances que l’on soit en présence d’une insuffisance cardiaque. L'exception notable est la myocardiopathie dilatée, dans laquelle seulement 25 % des animaux présentent un souffle[5]. En effet, tout cardiologue confirmé sait qu'un souffle provient d'une insuffisance ou d'un rétrécissement valvulaire ou périvalvulaire (ou d'une communication intra-cavitaire anormale, type communication inter-ventriculaire ou canal artériel persistant), à l'origine d'une vitesse anormalement élevée de circulation du flux sanguin. Lors de dysfonction systolique primitive (caractéristique de la myocardiopathie dilatée), ces anomalies pourront être absentes, même lors d'insuffisance cardiaque avancée

- 3) Ce chien présente-t-il une cardiomégalie ?

- On l’a vu, dans la très grande majorité des cardiopathies du chien, on a très rapidement une dilatation, d’abord atriale puis plus ou moins rapidement ventriculaire. Cette dilatation est visible et mesurable très facilement à la radio par la méthode de l'index vertébral[6],[7],[8],[9] (cf. fig. 9). Encore une fois, sans cardiomégalie, il y a peu de chances que l’on soit en présence d’une insuffisance cardiaque.

- 4) Ce chien présente-t-il des signes radiologiques de congestion ?

- La radiographie est l’examen de choix pour visualiser la congestion : elle se traduit dans un premier temps par des dilatations vasculaires, puis par l’apparition d’œdème pulmonaire, d’abord interstitiel puis alvéolaire (présence de bronchogrammes, cf. fig. 10).

Si la réponse à ces 4 questions est « OUI », alors le diagnostic d’insuffisance cardiaque congestive peut être posé avec un risque d’erreur infime, et un traitement adapté pourra être mis en place (cf. infra).

Diagnostic étiologique

Le diagnostic étiologique (c’est-à-dire de la cardiopathie sous-jacente), s’il n’est pas indispensable à la mise en place du traitement de l’insuffisance cardiaque (le syndrome clinique est le même, quelle que soit la cause), permet cependant de mieux préciser le pronostic et d’améliorer le suivi de l’animal. La distinction entre les 2 affections majeures (cardiopathies congénitales vs. acquises, MVD vs. CMD) repose déjà sur les commémoratifs :

- âge d’apparition des signes : un animal jeune oriente plutôt vers une cardiopathie congénitale, un animal âgé vers une cardiopathie acquise. ;

- taille : un chien de petite taille orientera plutôt vers une MVD, un chien de race géante plutôt vers une CMD ;

- race : il existe certaines races plus prédisposées à certaines affections (CKC : MVD, Boxer : sténose aortique, cardiomyopathie arythmogène droite…).

Le diagnostic étiologique précis passera par l’échocardiographie, qui permet de visualiser les structures intracardiaques, de mesurer les parois et les cavités et de visualiser en temps réel le fonctionnement cardiaque. Elle permet également de suivre l’évolution des lésions cardiaques et de préciser le pronostic (plus les lésions sont importantes et/ou évoluent vite, plus le pronostic est sombre).

Traitements

A l’exception de certaines cardiopathies congénitales traitables chirurgicalement, les cardiopathies rencontrées chez le chien sont irréversibles, progressives, et aucun traitement n’existe à l’heure actuelle pour entraîner une régression des lésions cardiaques. Cependant, on a vu que les signes cliniques étaient liés à l’activation croissante des mécanismes compensateurs (augmentation de la précharge et de la postcharge) consécutifs à la baisse de la performance cardiaque, et que ces mécanismes entraient pour une part importante dans le dégradation continue de la fonction cardiaque. Le traitement de l’insuffisance cardiaque devra donc viser d’une part à diminuer l’hyperactivation des mécanismes compensateurs (diminution de la précharge et de la postcharge, diminution de la fréquence cardiaque) et d’autre part à augmenter l’efficacité cardiaque (amélioration de la contractilité et de la relaxation).

Les modificateurs de la performance cardiaque

De nombreuses molécules sont utilisables en cardiologie canine, même si relativement peu sont enregistrées dans cette espèce. On ne s’intéressera par la suite qu’aux classes thérapeutiques d’usage courant en cardiologie canine. On peut les classer en fonction de leur action sur les 6 déterminants de la performance cardiaque (fréquence cardiaque, contractilité, relaxation, synergie de contraction, précharge, postcharge).

Les inhibiteurs de l’Enzyme de Conversion de l’Angiotensine (IECA)

Les IECA[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16] ont permis un progrès considérable dans le traitement de l’hypertension et de l’insuffisance cardiaque chez l’homme dans les années 80. Leur enregistrement en médecine vétérinaire dans les années 90 a également permis une avancée très importante en termes de qualité de vie et de survie. Les IECA, comme leur nom l’indique, inhibent l’enzyme de conversion de l’angiotensine, bloquant ainsi la formation d’angiotensine II ; ils entraînent donc indirectement un effet vasodilatateur artériel et veineux et diminuent la précharge et la postcharge. Leur action indirecte (dépendant de la saturation progressive de l’ECA et de la disparition de l’angiotensine II) et leur absence d’effets cardiaques fait que leur action est relativement lente à s’installer (de l’ordre de1 à 3 semaines). Quatre molécules sont actuellement enregistrées en médecine vétérinaire en Europe : l’Enalapril (Enacard®, Mérial ; Prilenal®, CEVA), le Benazepril (Fortekor®, Novartis), le Ramipril (Vasotop®, Intervet) et l’imidapril (Prilium®, Vétoquinol). L’efficacité des IECA a été bien démontrée lors d’insuffisance cardiaque congestive liée à une MVD mais n’est pas aussi clairement prouvée dans les cas de CMD. Différents essais menés en insuffisance cardiaque asymptomatique ont par contre tous conclu à l’inefficacité des IECA à prolonger le temps avant décompensation où la durée de survie.

La spironolactone

La Spironolactone[17],[18] est un antagoniste des récepteurs de l’aldostérone. Longtemps considérée à tort comme un diurétique, elle est maintenant utilisée pour ses propriétés anti-aldostérone (limitation de la fibrose cardiaque et rénale). En 1999, une étude chez l’homme a démontré son efficacité à réduire la mortalité des patients cardiaques de 31% et que cette réduction de mortalité était liée à ses propriétés antifibrotiques. En 2010, un étude chez 217 chiens cardiaques39 a démontré l'efficacité de la spironolactone à réduire de façon très importante la mortalité (divisée par 3) ainsi que les symptômes (réduction d'un facteur 2). Un médicament contenant de la spironolactone (Prilactone®, CEVA) a été enregistré auprès de l'agence européenne du médicament en 2007. La spironolactone est recommandée chez les chiens cardiaques atteints d'insuffisance cardiaque congestive due à une maladie valvulaire, en association au traitement standard.

Le pimobendane

Seul représentant sur le marché de la classe des inodilatateurs, le Pimobendan[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31] (Vetmedin®, Boehringer Ingelheim)fait partie de la prise en charge thérapeutique de l’insuffisance cardiaque congestive.

Par ses mécanismes d’action (sensibilisateur calcique et inhibiteur de la phosphodiestérase III), il est inotrope positif (augmentation de la contractilité), lusitrope positif (amélioration de la relaxation), chronotrope positif (augmentation de la fréquence cardiaque) et vasodilatateur artériel (diminution de la postcharge), veineux (diminution de la précharge) et coronarien (amélioration de l’oxygénation du myocarde). Son action inotrope positive (liée à une augmentation de l’affinité de la troponine pour le calcium) s’exerce sans augmentation de la consommation énergétique du myocarde. L’effet vasodilatateur se fait par inhibition de la dégradation de l’AMPc dans la cellule musculaire lisse des vaisseaux.

Le pimobendane est enregistré en Europe, au Canada et aux États-Unis pour le traitement de l’insuffisance cardiaque congestive liée à une MVD ou à une CMD. C’est actuellement la seule molécule inotrope positive utilisable au long cours.

À ce jour, au moins 4 études étudiant l’intérêt du pimobendane chez le chien atteint de cardiopathie spontanée symptomatique ont été publiées dans des revues internationales à comité de lecture. L'étude QUEST, en particulier, démontre la supériorité du pimobendane en termes de prolongement de la vie des animaux atteints d'insuffisance cardiaque avancée par rapport au traitement par un IECA. La qualité de vie est fortement améliorée et la survie prolongée. De plus, il a été montré que le pimobendane permettait de réduire les doses de diurétiques nécessaires pour le contrôle des phénomènes congestifs.

Sa rapidité d’action en fait également un médicament de choix dans les décompensations aiguës.Les diurétiques

Les diurétiques restent actuellement le traitement de choix de la congestion : en favorisant l’élimination de l’eau, ils diminuent la volémie, limitent l’œdème pulmonaire et facilitent le travail du cœur. Cependant, de par la baisse de la volémie, ils contribuent à l’activation du SRAA. Le chef de file des diurétiques utilisés en cardiologie est le Furosemide, diurétique de l’anse, commercialisé en médecine vétérinaire par de nombreux laboratoires. Quelques autres molécules sont plus rarement utilisées, diurétiques de l’anse (bumétanide, torasémide) ou thiazidiques. Les diurétiques sont utilisés en cas de signes congestifs marqués (œdème pulmonaire, ascite…), à la dose la plus faible nécessaire. Ils représentent une véritable « variable d’ajustement » du traitement de l’insuffisance cardiaque, toujours utilisée en complément d’une thérapeutique de fond, pimobendane ou IECA.

La digoxine

La digoxine a été très longtemps considérée comme un inotrope positif. En fait, ses propriétés inotropes sont faibles, en particulier chez l’insuffisant cardiaque. La digoxine reste cependant le traitement de choix des arythmies supraventriculaires, en particulier de la fibrillation atriale. Avec l’arrivée du pimobendane et ses réelles propriétés inotropes positives, l’indication de la digoxine s’est d’ailleurs réduite à ces arythmies. La marge thérapeutique de la digoxine est relativement faible et il faudra parfois doser la digoxinémie pour équilibre le traitement.

Insuffisance cardiaque et polythérapie

Le principe même du traitement de l’insuffisance cardiaque congestive repose sur une polythérapie raisonnée : un traitement associant des molécules aux propriétés complémentaires assurera un meilleur contrôle de la maladie. Cependant, la multiplication des médicaments entraîne des contraintes multiples pour le propriétaire, de temps, de facilité d’administration et de coût, qui peuvent avoir tendance à faire baisser l’observance du traitement. Le mieux étant l’ennemi du bien, il conviendra donc de choisir les traitements utilisés pour essayer de maximiser l’efficacité en minimisant les contraintes.

Le Collège Américain de Médecine Interne (ACVIM) a publié en septembre 2009 son Consensus sur la prise en charge et le traitement de la Maladie Valvulaire Dégénérative chez le chien[32] et confirme ces principes :

- lors d'insuffisance cardiaque chronique (chiens non traités qui montrent des signes légers ou modérés d'insuffisance cardiaque) le traitement préconisé à l'unanimité est une association de plusieurs médicaments : IECA, furosémide et pimobendane. La majorité des experts recommande également d'utiliser de la spironolactone. Il faut noter que la spironolactone aurait pu être recommandée à l'unanimité si l'étude démontrant les résultats bénéfiques de la spironolactone avait été publiée quelques mois plus tôt.

- en cas d'insuffisance cardiaque aiguë (lorsque la vie de l'animal est en jeu), il est recommandé d'utiliser le furosémide associé au pimobendane. Si certains auteurs préconisent d'introduire également un IECA dès ce stade, il n'y a pas de consensus sur l'utilisation des IECA à ce stade.

- lors d'insuffisance cardiaque congestive réfractaire, le panel recommande une quadrithérapie associant furosémide par voie intraveineuse, de la spironolactone, un IECA , du pimobendane, de l'oxygénothérapie, éventuellement des vasodilatateurs artériels. Certains auteurs recommandent d'augmenter la dose de pimobendane.

Doit-on traiter les stades asymptomatiques ?

C’est une question qui revient souvent et qui repose sur des bases physiopathologiques : lors de cardiopathie, on sait maintenant que la fonction systolique est altérée précocement et que c’est la stimulation des mécanismes compensateurs qui permet d’éviter pendant un temps l’apparition de symptômes congestifs. Il peut donc paraître judicieux d’essayer d’intervenir avant la décompensation (en stade 1) pour soutenir la fonction systolique et limiter les mécanismes compensatoires, en espérant donc avoir un bénéfice d’une part sur le temps jusqu’à la décompensation (en la retardant) et d’autre part sur la survie globale.

L’intérêt d’un traitement « précoce » chez l’animal atteint de maladie valvulaire mitrale est toujours à considérer avec précaution, en raison ;

- Des divers paramètres pris en compte dans les études consacrées aux animaux asymptomatiques. On ne doit jamais perdre de vue le véritable objectif d’un traitement chez un animal asymptomatique : ce traitement doit soit :

- retarder la date d’apparition des symptômes.

- diminuer la gravité des symptômes lors de leur apparition

- prolonger la durée de vie « globale » des animaux (incluant la période asymptomatique et symptomatique). Pour des raisons pratiques, certaines études se sont intéressées à l’effet d’un traitement sur des paramètres échocardiographiques, notamment la taille du cœur ou l’importance de la fraction de régurgitation. Si ces résultats sont intéressants, ils ne doivent pas faire perdre de vue les véritables objectifs du traitement. Le traitement doit prolonger et améliorer la vie de l’animal et non « guérir » une image échographique.

- De la difficulté d’extrapoler les observations réalisées chez l’être humain : chez l’homme, un traitement précoce est souhaitable car il diminue le risque de complication (principalement à long terme), mais le traitement appliqué est la réparation ou la prothèse de valve, encore difficilement réalisable (pour des raisons techniques, physiologiques et surtout financier) chez l’animal de compagnie. L'intérêt de l'administration de substances à action inotrope chez l'être humain asymptomatique n'a jamais été étudié.

- De la grande « hétérogénéïté » de l’animal asymptomatique, avec une importance variable de la fuite mitrale[33] et de ses conséquences (présence d’une dilatation cavitaire, d’une hypertension artérielle pulmonaire secondaire, d’une ruptures de cordage[34],[35]. On observe de ce fait des durées d’évolution de cette phase très variables. Une étude comparant des animaux asymptomatiques doit donc inclure un grand nombre d’animaux, et/ou des animaux chez qui l’importance de la maladie a été évaluée de manière très précise.

- De la durée parfois très importante de cette phase asymptomatique, qui implique des études longues (et couteûses) dont les résultats peuvent être décevants, par exemple, lorsqu’un grand nombre d’animaux suivis « quittent » l’étude (soit par absence de suivi, soit lorsque l’animal décède de cause « non cardiaque »).

- Du fait qu'un très grand nombre d'animaux ne présenteront jamais de signes cliniques; on peut alors se poser la question de l'intérêt de traiter pour prévenir une maladie qui ne surviendra jamais.

- Enfin, de l’interêt « financier » que représentent ces animaux, qui sont à la fois beaucoup plus nombreux que les animaux symptomatiques et chez qui le traitement durera plus longtemps.

Mais qu’en est-il de l’efficacité démontrée des différentes thérapeutiques en stades asymptomatiques[3],[23],[24],[15],[16],[36],[37] ? Les essais publiés actuellement chez le chien en MVD asymptomatique (compensée) montrent :

- que les IECA (énalapril) ne retardent pas la décompensation et n’augmentent pas la survie[15],[16]

- que les IECA (énalapril) ne diminuent pas la fraction de régurgitation[36]

- que les IECA (bénazépril) n'augmentent pas la fraction de régurgitation[33]

- que le pimobendane augmente la régurgitation mitrale (1 étude expérimentale sur 6 chiens[33])

- que le pimobendane diminue la régurgitation mitrale (1 étude expérimentale sur 4 chiens[23] et une étude clinique présentée sous forme d'abstract sur 20 chiens par une équipe canadienne[24])

- que le pimobendane ne modifie pas la régurgitation mitrale sur une période de 6 mois (selon une étude clinique présentée sous forme d'article par la même équipe canadienne sur 24 chiens[38])

- que la milrinone (un autre inotrope positif) diminue également la régurgitation mitrale[36]

Il existe une controverse sur les effets du pimobendane sur la régurgitation mitrale lors de MVD asymptomatique. Les preuves semblent plutôt s'équilibrer vers une absence d'effet sur l’insuffisance mitrale compensée, avec 2 études d’équipes différentes sur un modèle expérimental démontrant simultanément une diminution de la régurgitation mitrale par les inotropes[23],[24],[36] contre une étude montrant le contraire[33], et une ne montrant aucun effet[38]. Si un effet bénéfique apparaît en adéquation avec la notion démontrée maintenant de dysfonction systolique précoce (bien que n'ayant été démontrée que chez des animaux déjà symptomatiques)[3], il manque toujours une étude contrôlée long terme évaluant l’influence d’un traitement pimobendane en stade asymptomatique sur le temps de décompensation et/ou la survie pour atteindre un niveau d’évidence suffisant. En effet, le seul véritable objectif, la survie, n'a pas encore été étudié dans aucune des études s'intéressant à la MVM asymptomatique, à la différence de ce qui a été publié avec les IECA (sans démonstration d'un bénéfice net).

Pour en savoir plus

- Bomassi E. Vade-mecum de cardiologie vétérinaire. Med’Com, Paris, 2001. 145 p.

- Bomassi E. Guide pratique de cardiologie vétérinaire. Med’Com, Paris, 2004. 255 p.

- Chetboul V, Lefebvre HP, Tessier-Vetzel D, Pouchelon JL. Thérapeutique cardiovasculaire du chien et du chat. Masson, Paris, 2004. 229 p.

- VetGo Cardiology

- Pimobendan

Références bibliographiques

- Knight DH. Pathophysiology of heart failure. In: Ettinger SJ, editor. Textbook of internal medicine. Philadelphia / WB Saunders, 1989: 899

- ISACHC. Recommendations for the diagnosis of heart disease and the treatment of heart failure in small animals. In: Miller MS, Tilley LP. Manual of Canine and Feline Cardiology, 2nd edition. Philadelphia : Saunders, 1995 : 469-502

- Borgarelli M, Tarducci A, Zanatta R, Haggstrom J. Decreased systolic function and inadequate hypertrophy in large and small breed dogs with chronic mitral valve insufficiency. J Vet Intern Med. 2007 Jan-Feb;21(1):61-7.

- Borgarelli M et al. Survival Characteristics and Prognostic Variables of Dogs with Mitral Regurgitation Attributable to Myxomatous Valve Disease. J Vet Intern Med 2008;22:120–128

- Tidholm A, Jönsson L. A retrospective study of canine dilated cardiomyopathy (189 cases) J Am Anim Hosp Assoc. 1997 Nov-Dec;33(6):544-50

- Buchanan JW, Bucheler J. Vertebral scale system to measure canine heart size in radiographs. J Am Vet Med Assoc. 1995 Jan 15;206(2):194-9.

- Litster AL, Buchanan JW. Vertebral scale system to measure heart size in radiographs of cats. J Am Vet Med Assoc. 2000 Jan 15;216(2):210-4.

- Sleeper MM, Buchanan JW. Vertebral scale system to measure heart size in growing puppies. J Am Vet Med Assoc. 2001 Jul 1;219(1):57-9.

- Hansson K, Haggstrom J, Kvart C, Lord P. Interobserver variability of vertebral heart size measurements in dogs with normal and enlarged hearts. Vet Radiol Ultrasound. 2005 Mar-Apr;46(2):122-30.

- The IMPROVE Study Group. Acute and short-term hemodynamic, echocardiographic, and clinical effects of enalapril maleate in dogs with naturally acquired heart failure: results of the Invasive Multicenter PROspective Veterinary Evaluation of Enalapril study. J Vet Intern Med. 1995 Jul-Aug;9(4):234-42.

- The COVE Study Group. Controlled clinical evaluation of enalapril in dogs with heart failure: results of the Cooperative Veterinary Enalapril Study Group. J Vet Intern Med. 1995 Jul-Aug;9(4):243-52.

- Ettinger SJ, Benitz AM, Ericsson GF, Cifelli S, Jernigan AD, Longhofer SL, Trimboli W, Hanson PD. Effects of enalapril maleate on survival of dogs with naturally acquired heart failure. The Long-Term Investigation of Veterinary Enalapril (LIVE) Study Group. J Am Vet Med Assoc. 1998 Dec 1;213(11):1573-7.

- The BENCH (BENazepril in Canine Heart disease) Study Group. The effect of benazepril on survival times and clinical signs of dogs with congestive heart failure: results of a multicenter, prospective, randomized, double-blinded, placebo-controlled, long-term clinical trial. Journal of Veterinary Cardiology 1999;1 (1), 7-18

- Amberger C, Chetboul V, Bomassi E, Rougier S, Woehrlé F, Thoulon F, on behalf of the FIRST (First Imidapril Randomized Study) group. Comparison of the effects of imidapril and enalapril in a prospective, multicentric randomized trial in dogs with naturally acquired heart failure. Journal of Veterinary Cardiology 2004; 6 (2), 9-16

- Kvart C, Haggstrom J, Pedersen HD, Hansson K, Eriksson A, Jarvinen AK, Tidholm A, Bsenko K, Ahlgren E, Ilves M, Ablad B, Falk T, Bjerkfas E, Gundler S, Lord P, Wegeland G, Adolfsson E, Corfitzen J. Efficacy of enalapril for prevention of congestive heart failure in dogs with myxomatous valve disease and asymptomatic mitral regurgitation. J Vet Intern Med. 2002 Jan-Feb;16(1):80-8.

- Atkins C. et al. Results of the veterinary enalapril trial to prove reduction in onset of heart failure in dogs chronically treated with enalapril alone for compensated, naturally occurring mitral valve insufficiency. J Am Vet Med Assoc. 2007 Oct 1;231(7):1061-9.

- Pitt B, Zannad F, Remme WJ, Cody R, Castaigne A, Perez A, Palensky J, Wittes J. The effect of spironolactone on morbidity and mortality in patients with severe heart failure. Randomized Aldactone Evaluation Study Investigators. N. Engl. J. Med. 1999 Sep 2;341(10):709-17.

- EMEA. EPAR Prilactone-V-C-105, 20/06/2007

- Bomassi E. Principe actif : le Pimobendane. Le Nouveau Praticien canine, féline 2007 Nov/Déc/Jan (552) :60-63

- Fuentes VL, Corcoran B, French A, Schober KE, Kleemann R, Justus C. A double-blind, randomized, placebo-controlled study of pimobendan in dogs with dilated cardiomyopathy. J Vet Intern Med. 2002 May-Jun;16(3):255-61.

- Smith PJ, French AT, Van Israël N, Smith SG, Swift ST, Lee AJ, Corcoran BM, Dukes-McEwan J. Efficacy and safety of pimobendan in canine heart failure caused by myxomatous mitral valve disease. J Small Anim Pract. 2005 Mar;46(3):121-30.

- Lombard CW, Jons O, Bussadori CM. Clinical efficacy of pimobendan versus benazepril for the treatment of acquired atrioventricular valvular disease in dogs. J Am Anim Hosp Assoc. 2006 Jul-Aug;42(4):249-61.

- Kanno N, Kuse H, Kawasaki M, Hara A, Kano R, Sasaki Y. Effects of pimobendan for mitral valve regurgitation in dogs. J Vet Med Sci. 2007 Apr;69(4):373-7.

- Ouellet M, Difruscia R, Bélanger MC. Evaluation of pimobendan in the treatment of early mitral valve disease. J Vet Intern Med. 2007;21:610.

- Richard Woolley, Paul Smith, Elizabeth Munro, Sarah Smith, Simon Swift, Craig Devine, Brendan Corcoran, Anne French. Effects of Treatment Type on Vertebral Heart Size in Dogs With Myxomatous Mitral Valve Disease. Intern J Appl Res Vet Med. 2007;5 (1):43-8

- US FDA. FOI Vetmedin Chewable Tablets - NADA 141-273, 30 Apr. 2007

- A.C. Vollmar, C. Trötschel, R. Kleemann, P.R. Fox. Clinical efficacy of pimobendan in comparison to benazepril and metildigoxin in irish wolfhounds with preclinical DCM; preliminary evaluation of an ongoing study after 6 years. J Vet Intern Med 2007;21:1420–1445

- C.P. Sturgess, L. Ferasin. Clinical efficacy of pimobendan in 11 cats with systolic heart failure. J Vet Intern Med 2007;21:1420–1445

- M.R. O’Grady, S.L. Minors, M.L. O’Sullivan, and R. Horne. Effect of Pimobendan on Case Fatality Rate in Doberman Pinschers with Congestive Heart Failure Caused by Dilated Cardiomyopathy. J Vet Intern Med 2008;22:897–904.

- Häggström J et al. Effect of Pimobendan or Benazepril Hydrochloride on Survival Times in Dogs with Congestive Heart Failure Caused by Naturally Occurring Myxomatous Mitral Valve Disease: The QUEST Study. J Vet Intern Med 2008;22:1124-1135

- M. Ouellet, M.C. Bélanger, R. DiFruscia, and G. Beauchamp. Effect of Pimobendan on Echocardiographic Values in Dogs with Asymptomatic Mitral Valve Disease. J Vet Intern Med 2009;[early online]

- Atkins C. et al. ACVIM Consensus Statement: Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Canine Chronic Valvular Heart Disease. J Vet Intern Med 2009; 23:1142–1150

- Gouni V, Serres FJ, Pouchelon JL, Tissier R, Lefebvre HP, Nicolle AP, Sampedrano CC, Chetboul V. Quantification of mitral valve regurgitation iin dogs with degenerative mitral valve disease by use of the proximal isovelocity surface area method. J Am Vet Med Assoc. 2007;231:399-406.

- Serres FJ, Chetboul V, Tissier R, Carlos Sampedrano C, Gouni V, Nicolle AP, Pouchelon JL. Doppler echocardiography-derived evidence of pulmonary arterial hypertension in dogs with degenerative mitral valve disease: 86 cases (2001-2005). J Am Vet Med Assoc. 2006;229:1772-8.

- Serres F, Chetboul V, Tissier R, Sampedrano CC, Gouni V, Nicolle AP, Pouchelon JL. Chordae tendineae rupture in dogs with degenerative mitral valve disease: prevalence, survival, and prognostic factors (114 cases, 2001-2006). J Vet Intern Med. 2007 Mar-Apr;21:258-64.)

- Tomohiro Nakayama, Yoshinori Nishijima, Mutsumi Miyamoto, and Robert L. Hamlin. Effects of 4 Classes of Cardiovascular Drugs on Ventricular Function in Dogs with Mitral Regurgitation. J Vet Intern Med 2007;21:445–450

- Valérie Chetboul, Hervé P. Lefebvre, Carolina Carlos Sampedrano, Vassiliki Gouni, Vittorio Saponaro, François Serres, Didier Concordet, Audrey P. Nicolle, and Jean-Louis Pouchelon. Comparative Adverse Cardiac Effects of Pimobendan and Benazepril Monotherapy in Dogs with Mild Degenerative Mitral Valve Disease: A Prospective, Controlled, Blinded, and Randomized Study. J Vet Intern Med 2007;21:742–753

- Ouellet M, Bélanger MC, DiFruscia R, Beauchamp G. Effect of pimobendan on echocardiographic values in dogs with asymptomatic mitral valve disease. J Vet Intern Med 2009;23:258-63.

39. Bernay F., Bland J.M., Häggström J. et al.Efficacy of Spironolactone on Survival in Dogs with Naturally-occurring Mitral Regurgitation Caused by Myxomatous Mitral Valve Disease.Journal of Veterinary Internal Medicine (2010)

Catégories :- Santé du chien

- Physiopathologie du système cardio-vasculaire

- Dépistage et diagnostic du système cardio-vasculaire

- Maladie cardio-vasculaire

Wikimedia Foundation. 2010.