- Aberration Chromatique

-

Aberration chromatique

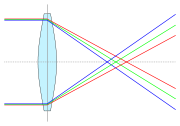

En optique géométrique, l'aberration chromatique désigne une aberration optique qui produit une image floue et aux contours irisés, effet provoqué par la décomposition de la lumière blanche en plusieurs bandes de couleurs.

La cause de cette aberration est généralement la variation de l'indice de réfraction du matériau composant les lentilles en fonction de la longueur d'onde de la lumière qui les traverse. Il en résulte une distance focale variable, de sorte que la mise au point ne peut être effectuée simultanément pour toutes les couleurs du spectre. Si, par exemple, la mise au point est effectuée pour le rouge, le bleu est alors flou : l'image d'un objet blanc présente alors sur ses bords une irisation bleutée. Les appareils photos de marque Lomo ou Holga sont particulièrement connus pour produire cet effet « artistique » (voir : Lomographie).

En photographie et en astronomie, l'aberration chromatique est un problème récurrent qui se résout de différentes manières :

- ajout d'un filtre laissant passer une bande spectrale étroite ;

- utilisation préférentielle de miroirs (télescope) qui ne présentent pas d'aberration chromatique (mais une aberration de sphéricité ou des aberrations de champ) ;

- utilisation de verre optique de grande qualité, permettant de réduire la variation de l'indice de réfraction sur le spectre visible.

La correction totale de l'aberration chromatique, objectifs apochromatiques, est obtenue en associant lentilles convergente, divergente, convergente.

L'œil peut également présenter des aberrations chromatiques qui sont détectées chez l'ophtalmologiste par un test de vision avec plusieurs filtres colorés.

Historique

Les aberrations chromatiques ont été constatées dès les premières lunettes astronomiques et considérées comme gênantes. Isaac Newton, qui crée son propre télescope pourvu d'un miroir et donc dépourvu d'aberrations de ce type, clame, dans un premier temps, l'impossibilité physique de la correction de ces dernières. Leonhard Euler postule, pour contrer cette affirmation, le caractère sans aberrations chromatiques de l'œil humain, fait dont le caractère erroné ne sera démontré que plus tard.

Jacques Dollond fabrique à Londres à partir de 1758 les premières lunettes corrigeant ces aberrations, même si la primauté en revient à Chester Moor Hall qui en construit un premier prototype dès 1733. Il utilise pour cela des verres spéciaux, contenant du plomb et dénomme Flint-glass.

En France, Jean le Rond D'Alembert et Alexis Claude Clairaut vont en théoriser l'optique, travaillant sur la superposition de lentilles de géométrie et d'indice différents[1].

Notes et références

- ↑ F. Ferlin, « La course aux lunettes achromatiques », Les Génies de la Science, mai-juillet 2009, no 39, p. 82-89

Voir aussi

- Portail de la physique

- Portail de l’astronomie

- Portail de la photographie

Catégories : Phénomène optique | Optique appliquée à la photographie | Technique de l'observation astronomique

Wikimedia Foundation. 2010.