- Tithon

-

Dans la mythologie grecque, Tithon (en grec ancien Τιθωνός / Tithônós) est un prince troyen aimé par Éos, déesse de l'Aurore.

Sommaire

Mythe

Il est le fils de Laomédon, roi de Troie, et le frère de Priam[1].

Comme son oncle Ganymède, il est d'une remarquable beauté, ce qui pousse Éos (l'Aurore) à l'enlever[2] alors qu'il fait paître ses troupeaux[3]. Elle en a deux fils, Memnon et Émathion[4]. Homère la décrit comme se levant tous les matins du lit de son époux[5].

Dans l’Hymne homérique à Aphrodite, la déesse raconte à Anchise la misérable vieillesse de Tithon : Éos demande pour lui l'immortalité, ce que Zeus accorde[6]. En revanche, elle oublie de réclamer également l'éternelle jeunesse – à moins qu'il ne s'agisse d'une omission volontaire de Zeus[7] : Tithon, condamné à se dessécher sans fin, est finalement abandonné par Éos[8]. Chez d'autres auteurs, il est finalement transformé en cigale[9].

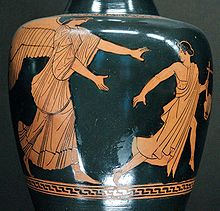

Iconographie

Reprises

- Le mythe est évoqué dans un poème de Sappho, récemment retrouvé et publié, par Martin West dans le Times Literary Supplement, du 21 ou 24 Juin 2005.

- "Tithonus", de Alfred Tennyson, originellement "Tithon" en 1833, puis complété en 1859.

Dans un monologue dramatique, en vers blancs, Tithon demande l'immortalité, fatigué de sa séparation à la fois du monde des mortels, et du monde des immortels, dont Aurora.

- "Tithonus", de Paul Muldoon, initialement publié dans le New Yorker, puis repris dans le recueil Horse Latitudes (2006).

- "Tithonus und Aurora", de J. H. Herder.

Étymologie

Le nom « Tithon » est probablement d'origine anatolienne[10] ; il peut être rapproché de Τῑτώ / Tītố[11], une déesse de l'aurore que mentionnent Callimaque[12], Lycophron[13] et Hésychios[14]. Il entre dans le langage courant des Grecs pour désigner ce qu'en français on appellerait un Mathusalem ; l'expression « Τιθωνοῦ γῆρας », littéralement « une vieillesse de Tithon » désigne une vie qui s'éternise[15].

Notes

- Homère, Iliade [détail des éditions] [lire en ligne] (XX, 237)

- Hymnes homériques [détail des éditions] [lire en ligne] (Aphrodite, 219-220) ; repris par Apollodore, Bibliothèque [détail des éditions] [lire en ligne] (III, 12, 3–4), qui précise qu'Éos emmène le jeune homme en Éthiopie.

- Nonnos de Panopolis, Dionysiaques [détail des éditions] [lire en ligne] (XLVIII).

- Hésiode, Théogonie [détail des éditions] [lire en ligne] (v. 984-985).

- Iliade (XI, 1-2) = Odyssée [détail des éditions] [lire en ligne] (V, 1-2) ; l'image, devenue classique, se retrouve par exemple chez Ovide, Fastes [détail des éditions] [lire en ligne] (I, 461 et VI, 473) ou Virgile, Géorgiques [détail des éditions] [lire en ligne] (446).

- Hymne à Aphrodite (219-220).

- Mimnerme (frag. 4 West).

- Hymne à Aphrodite (226-239).

- Première mention chez Hellanicos (4F140), repris par les auteurs tardifs comme Servius, commentaire du vers III, 328 des Géorgiques.

- (en) Bryan Hainsworth (éd.), The Iliad: a Commentary, vol. III : Chants IX-XII, Cambridge, Cambridge University Press, 1993 (ISBN 0-521-28173-3), commentaire des vers XI, 1-2.

- Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris, Klincksieck, 1999 (édition mise à jour) (ISBN 2-252-03277-4) à l'article Τῑτᾶνες.

- Frag. 21, 3 Pfeiffer.

- Lycophron, Alexandra [détail des éditions] [lire en ligne], 941.

- Lexique, « τιτώ· ἠώς, αὔριον ».

- Anatole Bailly, Dictionnaire grec-français, Hachette, 1950, à l'article Τιθωνός.

Catégories :- Mortel de la mythologie grecque

- Liaison divine dans la mythologie grecque

- Mythologie grecque de Troade

- Métamorphose dans la mythologie grecque

Wikimedia Foundation. 2010.